论非物质文化遗产保护法权利主体制度的构建

甘 明 刘光梓

【摘 要】本文通过田野调查和法理分析,认为传承人和群体构成了非物质文化遗产权利的二元主体,并结合黔东南非物质文化遗产的实际情况,提出了一些非物质文化遗产传承人和群体立法保护的建议。

【关键词】非物质文化遗产;传承人;权利主体

【作 者】甘明,贵州凯里学院图书馆副研究馆员;刘光梓,贵州凯里职业技术学院副教授。贵州凯里,556000

【中图分类号】D923.4;G124 【文献标识码】A 【文章编号】1004-454X(2009)01-0172-005

Thesis on the Construction of System of the Main Right Body in Protection Law of Intangible Cultural Heritage

——Taking the Miao & Dong Autonomous Eparchy of Southeast Area of Sichuan Province as an Example

Gan Ming,Liu Guangzi

Abstract:Based on the field research and law analysis,the article thinks that the inheritor and colony have formed the duality main body of intangible cultural heritage,and gives some advices on legislation protection for the inheritor and colony of intangible cultural heritage combining with the actual instance of intangible cultural heritage in southeast area of Sichuan.

Key words:Intangible cultural heritage;Inheritor;Colony;Main right body;Southeast area of Sichuan;Miao;Dong

当下《中华人民共和国非物质文化遗产保护法》(草案)正在紧锣密鼓的起草过程之中,在这个法案当中,权利主体制度构建是最大的难点。美国佛罗里达州立大学哲学、法学教授迈克尔·D·贝勒斯认为:任何有价值的资源均须由特定的主体拥有。[1]目前,在全球化语境下,西方主流文化通过理性扩张,正在利用一整套文化话语,全方位地消解和吞噬着非西方民族的文化个性和历史传统,使文化多样性和国家文化安全陷入危机。因此,保护文化多样性和非物质文化遗产,守护精神家园,成为全球化语境中引起广泛共鸣的话题。由于现代知识产权制度与非物质文化遗产保护法具有个人(传承人)与集体(群体)相结合的二元主体结构的契合。[2]所以可以期望构建一种新的立法制度,既能适应非物质文化遗产保护的特殊需要,又能符合现代知识产权制度的立法宗旨。

一、传承人与群体:非物质文化遗产保护法二元主体结构分析

任何对非物质文化遗产的创造和传承做出实质性贡献的传承人和群体,都应该成为非物质文化遗产的权利主体。世界知识产权组织(WIPO)2006年10月发表的《保护传统文化/民间文学艺术表达草案:政策目标与核心原则》,在第1条对“民间文学艺术”的定义诠释中,明确揭示了民间文学艺术的内涵特征之一是“个人和集体的智慧创造物”。[3]另外《保护非物质文化遗产公约》第15条明确规定了“在开展保护非物质文化遗产活动时,应努力确保创造、保养和承传这种遗产的群体、团体,有时是个人的最大限度的参与,并吸收他们积极地参与有关的管理。”[4]

1.运用田野调查法来论证传承人与群体在非物质文化遗产传承中的主体地位

通过笔者对黔东南苗族侗族非物质文化遗产传承方式的调查,主要有祖传传承、师传传承和社会传承三种方式。其中传统医药、宗教祭祀、民间文学表现形式等主要采取祖传方式;苗族民居、侗族鼓楼、风雨桥的建筑工艺,苗族服饰、银饰工艺、宗教祭祀、傩戏、苗族议榔、侗族议款等主要采取师传方式;社会传承是黔东南苗族侗族非物质文化遗产传承的最主要方式,民间文学、民间歌舞以及传统医药中的公共知识部分则采取社区全民传承的方式。祖传传承和师传传承保证了非物质文化遗产传承的完整性和系统性;而社会传承又保证了非物质文化遗产传承的全民性。这三种方式虽然各自有所侧重,但又相互补充,由此构成黔东南苗族侗族非物质文化遗产传承的完整体系,加之相对封闭的生态环境,即雷公山、月亮山的阻隔,使得当地的农耕文明顽强地抵御着外来文化的冲击,使黔东南非物质文化遗产得以一脉相承,并得以很好的保存下来。难怪世界乡土文化基金会把黔东南确认为中国“返璞归真、回归自然”的十大旅游胜地之一(另一个是西藏拉萨)。

另据相关资料显示,对黔东南非物质文化遗产中的传统医药(苗族医药、侗族医药、瑶族医药和民间中草药)和民间传统文化表现形式即苗族古歌、反排木鼓舞、锦鸡舞、蜡染、鼓藏节等;侗族大歌、琵琶歌、萨玛节等所有权归属的问卷调查表明:传统医药方面选国有占11.9%,选民间共有财产占74.3%,选家庭或个人私有财产23.85%;民间传统文化表现形式方面选国有占16.14%,选民间共有财产占85.6%,选家庭或个人私有财产占10.7%。[5]可见无论是传统医药还是民间传统文化的传承都有近97%的支持率,认为传承人和群体是构成非物质文化遗产的权利主体。

2.现代知识产权语境下非物质文化遗产保护的二元主体结构分析

2.1.非物质文化遗产所具有的知识产品特性决定了其应当受知识产权的保护

知名学者吴汉东教授综合各家之言对知识产权的客体——知识产品所具有的法律属性作了高度概括:一是非物质性即知识信息是区别于物的另类客体,属于非物质财富的范畴;二是创造性即知识、信息与人们智力活动有关,产生于知识或精神领域;三是价值性即知识、信息作为民事客体,其意义在于它们构成了知识产权法所保护的利益。[6]

非物质文化遗产是被各群体、团体、有时为个人视为其文化遗产的各种实践、表演、表现形式、知识和技能及其有关的工具、实物、工艺品和文化场所。[7]因而这种知识或信息也具有上述知识产品的法律属性[8]。

一是非物质文化遗产具有非物质性的特点。非物质文化遗产是来自某一社区中个体或群体的全部创作,这些创作以传统为依据,由某一个体或群体所表达并被认为是符合社区期望的,作为其文化和社会认同感的表达形式。非物质文化遗产总的来说反映了某一个体或群体在精神与物质、智力与感情上的总和。除了文学和艺术外,还包括生活方式、价值体系、传统信仰等方面。可见它属于知识形态的精神产品,具有价值与使用价值,但没有外在的形体不占有一定的空间,人们对它的“占有”不是一种实在而具体的控制,而是表现为认识和利用。

二是非物质文化遗产具有创造性的特点,属于一种智力成果。非物质文化遗产是劳动人民集体创作、反映劳动人民思想感情、表现了他们的价值取向、审美观念和艺术特色并在广大人民群众中流传的智力成果,正是由于非物质文化遗产属于智力成果的范畴,所以决定它适合用传统知识产权制度来保护。

三是非物质文化遗产能够为人们带来经济利益,具有较高的经济价值特点。非物质文化遗产是基于传统的以语言、音乐、舞蹈、手工艺品、故事传说等形式表达。通过对非物质文化遗产的开发和商业性使用可以产生较高的经济效益。特别是在大力提倡“返璞归真”的今天,具有重要的现实意义。比如黔东南雷山西江苗寨、黎平肇兴侗寨[9]

2.2.非物质文化遗产知识产权保护的二元主体结构分析

前面论述了非物质文化遗产应当受知识产权保护的正当性,接下来进一步来论述非物质文化遗产知识产权保护的二元主体结构。关于知识产权的主体:吴汉东教授认为知识产权制度中的平等,是一种主体从事创造性活动的自由选择,是一种取得创造者权利的机会均等;同时认为知识产权制度的平等,是一种当事人权利义务关系的协调,是社会精神财富的合理分享。正是基于这两方面的原因,形成了知识产权主体制度区别于一般财产权主体制度的重要特征。即一是知识产权的原始取得,以创造者的身份资格为基础,以国家认可或授予为条件;二是知识产权的继受取得,往往是不完全取得或限制取得,从而产生数个权利主体对同一知识产品分享利益的情形。[10]

非物质文化遗产的法律主体资格,作为民事主体在民法上(包括知识产权制度)的法律资格,是自然人及其群体成为民事主体的法律前提。而法律地位的平等与主体人格独立则是确认非物质文化遗产民事主体资格的基本原则。同样在法律上有着自身的特征:一是非物质文化遗产的原始取得,是以创造者的身份为基础,以国家认可或授予为前提。无论是传承人或群体都是基于创造性的智力劳动取得创造者的身份,而授予行为是属于行政法律行为,与创造性的劳动一样,对权利的原始取得具有重要意义。借用美国学者的说法:创造性活动是权利产生的“源泉”(source),而法律(国家机关授权活动)是权利产生的“根据”(origin)。[11]二是非物质文化遗产的继受取得,即祖传、师传和社会传承,这三种传承方式都是不完全取得或有限制取得,从而就会导致产生数个权利主体或群体对同一非物质文化遗产分享的情形。

二、非物质文化遗产传承人之立法保护构建

非物质文化遗产传承人的知识产权立法保护,是非物质文化遗产保护法的重要组成部分。世界知识产权组织(WIPO)更明确地指出“个人在传统文化表达的发展和再创造中起着中心作用”[12]可见对非物质文化遗产的发展和再创造主要是通过传承人的活动来体现。所谓非物质文化遗产传承人是指遵循非物质文化遗产传统,通过再现、模仿、表演、改编、收集整理等智力劳动传播和发展非物质文化遗产的自然人或群体,尤以自然人为主。非物质文化遗产具有“口传心授,人在艺在,人亡艺亡”的特点。所以应该主张:

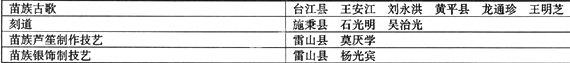

1.成果确认权并给予相应的奖励。鉴于非物质文化遗产主体的群体性及成果形式的复杂性,基于保护要求,可以通过特定程序对非物质文化遗产的名称、内容、表现形式、权属等方面进行确认。例如中国文联、中国民间文艺家协会2007年6月3日命名首批中国民间文化传承人166位,其中苗族5位,侗族1位;《光明日报》2007年6月11日公布国家级目录中代表性传承人226名,其中黔东南有8名。(见附表1和附表2)据悉文化部办公厅2008年1月26日下发通知公布了第二批国家级非物质文化遗产项目代表性传承人名单,我州又有8人入选,他们分别是:《侗族大歌》吴品仙;《侗族琵琶歌》吴家兴、吴玉竹;《苗族芦笙舞》(锦鸡舞) 李金英 、余贵周;《木鼓舞》(反排苗族木鼓舞)万政文;《侗戏》张启高、吴胜章。目前第三批国家级非物质文化遗产传承人正在申报之中,建议各基层单位做好候选人名单积极申报。

另外尽快出台《中华人民共和国非物质文化遗产知识产权保护法》,对于已经获得国家级和省级传承人称号的人员,有关部门应尽快地及时给予物质或资金上的奖励。应该给以定期定额生活补助,保证与同族其他人同等生活水平,使其能够有时间去传承文化。

刊《光明日报》2007年6月11日国家级名录代表性传承人226名 黔东南自治州8名(1)

中国文联、中国民间文艺家协会2007年6月3日命名首批中国民间文化传承人116位

苗族5位 侗1位(2)

2.原创维护权。人们可以对非物质文化遗产进行修改、补充,但不能背离原创主体以及基本表现形式,不能歪曲、滥用或实施其他不正当利用和侵害。要尊重非物质文化遗产的精神权利,在使用时应当明示原创群体或原创地名称。如台江苗族反排木鼓舞、侗族大歌、苗族古歌等等。

3.无期限保护权。这一权利是非物质文化遗产与其他文学艺术作品最本质的区别,其缘由就在于非物质文化遗产在时间上的续展性和主体的不确定性。比如侗族大歌,据专家考证侗族大歌大约产生于500年前,是通过歌师世代相传的,随着时间的推移而不断发展,每一个历史单元都是传播时期,也是再创作时期,因而无法确定其起始点和终结点。

4.持有使用权。凡经确认的持有人和持有群体可以使用非物质文化遗产,持有使用是非物质文化遗产得以传承的基本形式,不同于知识产权的合理使用。

三、非物质文化遗产来源群体之立法保护构建

承认非物质文化遗产的来源群体作为非物质文化遗产保护法的主体之一,对于非物质文化遗产保护法具有特别重要的意义。传统部落、土著民族、或少数民族等群体在集体主义知识产权主体制度下,培育和滋养了集体创新机制,可以为人类创造更加丰富的非物质文化遗产。从现代知识产权激励理论来看,能够保障对个人创造性给予补偿的以集体为基础的所有权也可以达到激励创新的目的。[13]另外,承认集体主义财产权,可以使群体控制自己的非物质文化遗产减少,以对非物质文化遗产造成的损害。非物质文化遗产的集体主义知识产权模式,不仅一般地保存了非物质文化遗产,也保护了产生非物质文化遗产的历史文化背景。[14]更重要的是,承认群体作为集体著作权的权利主体,可以通过著作权特有的人身权制度,从法律层面强制性地要求非物质文化遗产利用者,表明非物质文化遗产的创造者——非物质文化遗产来源群体的身份,这样可以最大限度的增强非物质文化遗产来源群体的“民族自豪感→提高民族自觉”,并逐渐把维护非物质文化遗产的道德义务上升为法律义务,把保护非物质文化遗产的政策性宣示转换为法律机制层面的操作,最终为传承非物质文化遗产提供一种可持续发展的保障机制。

笔者以侗族非物质文化遗产——侗族大歌为例,提出一些非物质文化遗产立法建议以供专家学者参考。1.署名权。对外姓民族可以署名“侗族大歌”,这充分体现了对整个侗民群体权益的维护;对内则可以根据不同情况而定:1)以地名或专属地流行曲调署名。如“小黄侗族大歌”、“茅贡侗族大歌”、“肇兴侗族大歌”等。2)以侗族大歌原创人员署名,如“嘎大用”即陆大用(乾隆末年“六洞”肇兴人);“嘎万麻”即吴万麻(乾隆四十三年“十洞”宰拱人)创作等。3)以歌曲表现的内容署名,如“蝉之歌”,“上山歌”,“杨梅歌”等。

2.改编权。对侗族大歌的翻译、配器、填词等改编,首先不得侵犯原作品的著作权,其改编的作品由改编人享有合法权益。根据改编的作品分以下情况:1)以侗族大歌的音乐曲调为素材,稍加艺术加工处理的作品,应注明“改编自侗族大歌×××,由×××创作。”2)没有具体的侗族大歌原形,但运用了侗族大歌的元素,应注明“作曲选自侗族大歌由×××改编或整理,×××作词”。