60年知识分子足迹探寻

周 江

1949年的中国是这样的一个状况,这样一个窘迫的知识构成,在短暂的激动过后,新中国很快陷入了沉思,百废如何待兴?

1949年10月1日,钱学森在美国的家中坐立不安,他在客厅里踱着步子一刻不停,终于期冀已久的电话铃响起。“说慢点,请大点声,说得详细些,请再慢些”钱学森听着,听着,手不停颤抖……

电话来自北京,向他转达了开国大典的盛况,接完了电话的钱学森对着窗外陷入沉思,长久回味着刚才从声筒里听到的一句“中国人民从此站起来了”。此时,一颗赤子之心想立刻飞到母亲的怀抱。

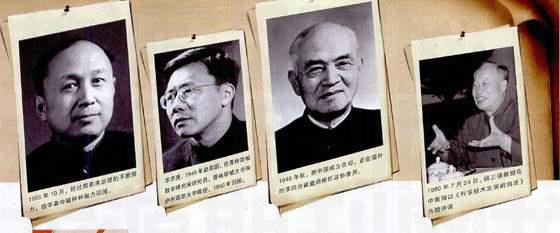

钱学森并非孤单一人,和他同时期归国的有华罗庚、李四光、钱三强……据统计,1955年中国科学院首届学部委员的172人中有158人是归国学者;荣获“两弹一星”功勋奖章的23人中有21人是归国者。

当时,祖国将以怎样的面貌迎接他们?

1949年,全国有大学以上学历的科技人员只有5万人,而其中真正从事科学研究的,不过几百人。中国科技发展至少落后西方发达国家一百年!

1949年,全国5.5亿人口中有4亿多都是文盲,文盲率高达80%,也许其余20%的中国人,都可以称之为新中国知识分子。

1949年,毛主席说,中国人现在除了能造凳子、椅子、桌子,其它什么高级东西都造不出来。

1949年的中国是这样的一个状况,这样一个窘迫的知识构成,在短暂的激动过后,新中国很快陷入了沉思,百废如何待兴?

海归报国

1953年1月1日《人民日报》发表社论,宣告了新中国第一个五年计划。

如今回想起来感慨万千的是,在第一个五年计划制定的前后,旅居海外的专家、学者和留学人员历经重重阻碍,放弃了优越的工作生活条件,回国定居工作,他们汇同了20%识字的中国人,构成了真正意义上的新中国知识分子。

但是这些知识分子似乎难以找到归属感,他们不知道自己位置究竟在哪里?他们热情可以在何处释放?一切都在等待中。

1956年1月14日,全国知识分子问题会议在中南海怀仁堂隆重开幕,这是新中国成立后第一次把知识分子问题、发展科学技术问题,作为全党必须密切关注的重大工作郑重地提了出来。

大会上,周恩来的话语通过麦克风,响彻礼堂,“对于我国知识分子状况,党中央已经做出了正确估计和判断,代表党中央郑重宣布,我国知识分子已经是工人阶级的一部分”。周总理的一句话让全国知识分子清醒认识了自己的正确方位。

会议召开不久,一部云集了全国600多名科学家制定的《1956—1967年科技发展远景规划》在1956年8月登台亮相,为摩拳擦掌的知识分子指明了方向。他们只需前行,无需等待。在这样一个年代,知识分子被赋予了“国家使命”的光环,他们的价值取向只有一个,就是报效祖国。

北京大学知名学者张颐武接受媒体采访时表示,50年代的知识分子往往有一种心理,和这个社会一起承担苦难才能在未来分享荣耀。一百多年的贫弱落后、饱受欺凌、深重的民族悲情意识与新中国‘站起来自豪感纠结在一起。于是,大多数此间的知识分子坚信“强国”的意义。

在这样强大的责任感面前,新中国知识分子迸发出了惊人的成果,也让我们体会了无法释怀的感动。

1960年6月10日,也就是苏联专家从中国撤走仅仅17天,在钱学森的领导下,用工程控制论作为指导,用国产燃料发射了中国第一颗近程弹道导弹,准确命中目标。一个多月后,国产近程导弹也相继升空,高准确度地命中目标……

1957年8月,33岁的邓稼先调到第二机械工业部第九研究院任理论部主任,领导核武器的理论设计。此后,邓稼先隐姓埋名工作28年,直到去世。

1971年4月29日,李四光临终前一天,他要求医生,“请你坦率告诉我,究竟我还有多少时间,让我好好安排一下工作……

科学的春天

1978年3月18日,首都北京春寒料峭,灰白的太阳终于费力地钻出了薄雾,努力将它温暖的光线投射到这个巨大的城市的每一个角落——拥挤的楼房、狭窄的棋盘式街道和蠕动的密集的人群中。

这一天,全国科学大会在北京隆重召开,我们引用参会作家马识途的一段话来还原当时的场景。

“邓小平上台讲话了。大家屏息听着生怕漏掉了一个字。每讲到精彩之处,随之而起的是雷动的掌声,响彻会堂,掌声中还夹杂着赞叹声。

科学技术是生产力——热烈的掌声

科学工作者是劳动者——更热烈的掌声;

你们是无产阶级的一部分——极其热烈的掌声;

我愿意做你们的后勤部长——极其热烈而持久的掌声;

陪伴掌声的又有多少无声的笑和擦不尽的泪呀。”从此,他们不再是“臭老九”,他们是工人阶级的一部分。

1978年是个让多少知识分子刻骨铭心的年份,这一年恢复了高考,他们重新拥有了追梦的权利。龙门陡开,江鲫飞跃。1978年全国610万人报考,录取40.2万人。积压了10多年的人才狂潮一旦喷涌,40余万人众里怎么可能没有龙虎之士。

在辽宁,当铁路局工人的马蔚华考入吉林大学经济系,21年后他出任招商银行总行长。在北京,张艺谋考入北京电影学院,30年后他的团队在鸟巢为世人奉献了一场精彩绝伦的奥运会开幕式。最让人不可思议的是,1978年华南理工大学无线电班的教室里,陈伟荣、黄宏生、李东生这三个人成为了同班同学,日后,他们分别创办了康佳、创维和TCL三大彩电品牌。这一年经历了高考踏入大学课堂的还有李克强,薄熙来……

1978年恢复高考所带来的全国振奋使亿万青年从“读书无用”、“知识越多越反动”等谬论中解放出来。它唤醒了人们对知识的渴望和热爱,也唤醒了人们对知识分子的敬仰和尊敬。不仅仅是恢复高考带来的激动人心,70年代末,中国知识分子突然开始面对一个汹涌而来、目不暇接的新时期:西单民主墙、邓小平复出、十一届三中全会、中美建交……

政治的寒冬已经过去,在这样一个春天般的时节,脚步且轻松,且沉重,一切都向往着美好的远方,前行。

知识演变财富

改革开放的时代,知识分子再一次被推上了历史舞台的主角位置,此时国家和人民有共同的目标,就是一心一意实现现代化。这个现代化不仅是经济的现代化,还有政治的现代化,更是知识的现代化,而知识分子是实现这一切的中坚力量。

1984年的特殊气质,在元旦刚过不久就散发出来,除了出国一直坐镇北京的邓小平突然决定到南方去看看。邓小平南下之行明确肯定了特区建设,我国很快形成沿海全开放的格局。开放了,钱来了,眼宽了,知识分子的思想也活了。

随之而来的是国务院颁布了《国务院关于促进科技人员合理流动的通知》。从此,政策放宽了,允许个人兼职、辞职、停薪留职,知识分子可以自由选择自己的未来之路。

知识分子从此可以如活水一般自由流动,这年柳传志的内心不再心如止水。

1984年,向科学高峰攀登了十几年之后,柳传志意识到自己大概不是做科学家的料。于是,他告别了中国科学院计算机所工程师的岗位,到中科院人事处去做一名行政干部。很快,他发现当官似乎也不是自己的追求。

当1984年全民下海潮第一次涌起时,柳传志和十几个同事一起,在一间小平房里办起了“公司”。那时候,和大多数人一样,柳传志也不知道“公司”是什么。此时,创业对柳传志来说,是改善生活、也许还是改变命运的一次机会。柳传志的这间公司诞生在一间20平方米的传达室,很多年后,这个小陋屋常常与惠普的那个著名的斯坦福车库一起被相提并论。

对于柳传志而言,最重要的成果是在1985年春天,他说服了中科院著名的计算机专家倪光南加盟他的公司,担任总工程师的职务,柳传志和倪光南这一对“企业家+科学家”的珠联璧合,曾经把联想汉卡做到了中国市场的第一,在当时堪称绝配。联想汉卡的成功得益于国家对于知识产权的保护。

同样是在1984年,第六届全国人大第四次会议召开,审议通过了《中华人民共和国专利法》。1984年之前那些有过发明创造的人,得不到多少好处;1984年之后,发明人、设计人依法在一定期限内对其取得的专利的发明或设计享有专利权。

人才得以流动让知识分子前行的马路越来越宽阔,而用法律的武器捍卫知识创新,整个国家的知识面貌变得焕然一新。

柳传志的成功并非个例,王选、张朝阳、俞敏洪……都以自身学识为创业资本并获得巨大的成就,并向世人展示了知识分子的理想主义和经世致用并非水火不容。但更为重要的是,这些成功者迥然不同的创业之路,无疑促进了社会的全面发展。他们将知识演变成财富,这份财富属于个人,更福祉全社会。

航行守望者

“春节将至,看着窗外的暴风雪呼啸,我的心一天比一天冷,一直盼望着春节前能全力反弹,可以让我稍微看到一丝曙光,但现在我已经深深陷入了绝望,打开屏幕我的股票永远是一片惨绿,从6000点跌倒现在真是太惨了,我要远离股市,远离悲伤……”这是知名网友“爱上凯恩斯”在2008年2月1日的博文,他描写的是2008年伊始毫无征兆的股市大跌。此文之后,他再无更新,直到2008年7月23日。

“终于眼见希望,对于跌跌不休的股市,吴敬琏今天表态认为政府应对症下药救市,我在长久的黑暗里感受到了一丝光。我想到了2000年,他抨击基金黑幕,2001年他炮轰中国股市就是赌场并阐述独创的中国股市泡沫论……他无愧于‘中国经济学家的良心这个伟大的称号。”

不仅仅是站在金字塔尖的知识分子才具有强大的社会责任感。刘姝威,中央财经大学一位普通的研究员,这是一位儒雅、文静的知识女性。在经过认真的调研后,她在内参上发表了一篇不到600字的文章——《应立即停止对蓝田股份发放贷款》,把自己对蓝田公司的意见反映给国家及中央银行的有关领导。一石激起千层浪,在中国股市掀起一场轩然大波,刘姝威接到了法院传票并受到死亡威胁,一度处于孤立无援的境地。但她仍然没有低头,一直坚守着自己良知,与强大的势力抗争……

2003年初,刘姝威被评为中央电视台“2002年经济年度人物”和“感动中国年度人物”。CCTV的颁奖辞称,“她是那个在童话里说‘皇帝没穿衣服的孩子,一句真话险些给她惹来杀身之祸。她对社会的关爱与坚持真理的风骨,体现了知识分子的本分、独立、良知,与韧性。”

两个人物,亿万知识分子的缩影。他们展现的品质似乎让我们看到这样一幅光景,新时代的中国倘若一艘在大海中全速行驶的航船,而知识分子就是站在船头的瞭望者,他要在一望无际的海面上观察一切,审视海上的不测风云和浅滩暗礁,并及时发出警报。

60年光阴流转,我们体会到他们是知识分子,他们也是最普通的公民,他们对国家的兴衰,对社会制度的弊端或完善,对国民的幸福或疾苦,都有一份不容推卸的责任。

甲子轮回,我们发现了在时光的隧道中,在时代的变迁下,他们是思想家,也可以是行动者。作为思想家,他们用自己的思想之光,给征途中的大中国增添信心;作为行动者,他们在60年的岁月中践行自己的思想,贡献自己的力量。

》链接

马寅初:《新人口论》

1957年,马寅初写下《新人口论》,提出控制人口的建议。虽然人口问题的产生部分是新中国公共医疗取得极大成就的结果,但无论如何,这个建议在当时是应该严肃对待的。1958年,《新人口论》遭到批判,而《新人口论》的深远影响,要等到二十多年后“计划生育”成为基本国策时才显现出来。

穆青:《县委书记的榜样——焦裕禄》

1966年2月7日上午,中央人民广播电台用1小时20分钟播出了新华社长篇通讯——《县委书记的榜样——焦裕禄》。同一天《人民日报》在头版刊发了这篇报道,并配发社论。人们于是知道了这样一位县委书记,在那个以阶级斗争为纲的年代,他的目的就是让老百姓吃上饭。他变成了那个时代党群关系的一种特殊象征。

胡福明:《实践是检验真理的唯一标准》

1978年5月11日,《光明日报》以“特约评论员”名义发表了题为《实践是检验真理的唯一标准》的文章。这篇文明在当时引起强烈反响,众说纷纭,争论四起。在邓小平的亲自领导下,围绕这篇文章的争论最终发展成为一场关于真理标准的讨论。今天人们普通承认,与“五四运动”、延安整风运动并列为现代中国“三次深刻的思想解放运动”的关于真理标准的讨论就是《光明日报》这篇文章引发的。

潘晓:《人生的路啊,怎么越走越窄?》

1980年第5期《中国青年》杂志,登出一篇署名“潘晓”的读者来信:《人生的路啊,怎么越走越窄?》作者结合自己在现实生活中遇到的迷茫和困惑,对理想信念问题发出了追问,在一代青年中产生了强烈共鸣,迅速引发了一场全国范围的大讨论。这是建国以来五次青年问题大讨论中最著名的一次讨论。

李昌平:《给总理的一封信》

2000年3月2日,湖北省监利县棋盘乡党委书记李昌平,给国务院领导写了一封信反映“农民真苦,农村真穷,农业真危险”。当时,农民的实际负担非常大,在县以下的各项支出中,百分之七十到八十是要由农民负担的。时任总理朱镕基在信上批示,以此在当地掀起了一场轰轰烈烈的农村改革。