微生物驱油室内沙土管模拟实验

石油是当今世界能源和化学工业最重要的原料,有“现代化工业的血液”之称[1]。目前常规的石油开采技术只能采出石油储量的30%~40%,三次采油技术(亦称强化采油技术,有热驱法、化学驱法和混相驱法)的石油平均采收率也很难超过50%[2]。微生物提高石油采收率技术(Microbial enhanced oil recovery,MEOR)是继三次采油技术后提出的四次采油技术,是通过注入或激活在油藏内能存活的微生物以提高原油的采收率[2,3],其关键取决于选用的微生物能否在油藏条件下进行繁殖和有效的代谢,从而改善原油性质。

微生物采油菌种的性能评价分为菌种室内性能评价、室内模型实验评价和矿场试验阶段评价三部分。室内模型实验评价是菌种油田评价实验的预实验,能够进一步验证菌种的应用潜力,具有相当重要的意义。目前国内外微生物驱油室内模型研究呈两种趋势,一类使用从油藏开采的天然岩心试验,试验效果较好,但是成本较高,研究者很少使用[4];另一类使用较多的是采用树脂或石英砂或石英砂与石灰岩的混合物烧结而成的人造岩心试验,此类岩心制作相对麻烦,容易引起孔隙不均匀等情况,提高采收率一般在6%~15%之间,极少数能达到20%[5~8]。孔祥平等[9]设计的钢管填砂模型结实耐用,但在实际操作过程中需要灭菌,两轮驱替实验周期长达77 d,石油采收率仅提高8.3%。

兽疫链球菌C型(Streptococcuszooepidemicus)为兼性厌氧菌,耐盐度高、生长速度快[10],其代谢物有利于原油乳化降粘,对提高石油采收率有很大帮助[11]。

作者为验证兽疫链球菌在实际油田中的应用潜力,结合当前室内模型研究状况设计了一套沙土管模型,系统探讨了温度、含油量、注入菌液浓度、闭井时间对微生物驱提高石油采收率的影响。

1 实验

1.1 材料与菌株

原油为新疆克拉玛依油田出厂重质稠油。

兽疫链球菌C型(Streptococcuszooepidemicus),菌落为白色透明,湿润,直径1.0~5.0 mm,细胞为圆球状或链球状,细胞周围带荚膜;革兰氏染色为阳性,无毒;自行筛选保藏。

1.2 培养基

斜面培养基:酵母粉3 g,蛋白胨10 g,蔗糖10 g,MgSO40.5 g,KH2PO41 g,Na2HPO41 g,琼脂15 g,去离子水1 L,pH值自然,1×105Pa灭菌20 min。

发酵培养基:酵母粉3 g,蛋白胨10 g,蔗糖20 g,MgSO40.5 g,KH2PO41 g,Na2HPO41 g,去离子水1 L,pH值自然,1×105Pa灭菌20 min。

1.3 仪器

Cary 50型紫外可见分光光度计,美国瓦里安公司;NDJ-1型旋转式粘度计,上海恒平科学仪器有限公司;HZQ-F型恒温振荡培养箱,哈尓滨市东联电子技术开发有限公司;HW·SY11-K2C型电热恒温水浴锅,北京市长风仪器仪表公司;BT01-100型蠕动泵,保定兰格恒流泵有限公司。

1.4 方法

1.4.1 菌株培养

以甘油管种子液按5%接种量接种到发酵培养基,于35℃、170 r·min-1摇瓶培养12 h。

1.4.2 菌株对原油作用

对石油膜平板作用:固体培养基溶化后倒平板,待水分挥发完毕、培养基凝固,用涂布棒在培养基表面涂布重质稠油油膜,然后将斜面上的兽疫链球菌株接种到制得的平板上,30℃下培养箱中放置12 h。

降粘作用:将石油和水按80∶20比例混合装入250 mL三角瓶,接入1 mL菌种发酵液,35℃、170 r·min-1条件下摇床振荡作用14 h形成乳化物。每隔2 h取样,在30℃、1×105Pa条件下测定粘度。

1.5 室内沙土管模型

依据克拉马依油藏特征[12]、成熟的采油原理及Suthar等[13]的研究成果,设计了沙土管模型(图1)。该模型外部结构由有机玻璃材料制成,内部注入井和采出井均为不锈钢管材,采用法兰密封。

图1 沙土管模型示意图

1.6 室内沙土管模型实验过程

(1)沙子的预处理:取颗粒比较均匀的河沙反复用自来水洗涤,去除其中的泥土及微小沙粒后烘干至恒重;(2)模型组装及装入石油、沙混合物:将石油和沙子按一定比例混合均匀后装入沙土管模型,注入井和采出井均通过硅胶管与相应容器(注入井连接盛装菌液装置,采出井连接石油收集装置)连接,锁定法兰;(3)一次水驱采油:用蠕动泵以2 mL·min-1速率水驱采油得到一次水驱采收率RW1;(4)注入菌液及关井:用蠕动泵以0.2 mL·min-1速率向模型中注入一定量菌液(原始发酵菌液和去离子水以一定比例混合),密闭模型,恒温放置一定时间,等待微生物发酵与原油发生作用;(5)菌液采收率测定:反应一定时间后,用蠕动泵以1.2 mL·min-1速率从模型中采油得到菌液采收率RM;(6)二次水驱采油:将模型恒温放置一定时间后进行二次水驱采油,得到水驱采收率RW2。

提高石油采收率(EOR)依下式计算:

EOR=RM+RW2

2 结果与讨论

2.1 兽疫链球菌生长曲线

将菌株种子液以5%接种量接到50 mL液体发酵培养基中,于35℃、170 r·min-1摇床振荡培养,定时测定菌体的密度(OD600值),结果见图2。

图2 兽疫链球菌生长曲线

由图2可知,菌体在4 h开始进入对数期,在10 h左右进入稳定期,说明菌体繁殖很快,利于实际应用。

2.2 菌株与原油作用效果(图3)

图3 菌株与原油作用效果

由图3可知,菌株在石油膜平板上产生比较明显的透明圈,说明菌株对石油有一定的降粘作用,并能以石油为唯一碳源生长。

2.3 菌株对石油的降粘效果(图4)

图4 石油粘度随兽疫链球菌发酵液与其作用时间的变化曲线

由图4可知,菌株作用6 h,石油粘度就下降了90%;菌株作用8~14 h,石油粘度从12 000 mPa·s下降到500 mPa·s。表明菌株与石油作用产生明显效果所需时间较短,6 h就能产生很好的效果。

2.4 沙土管模型条件优化

2.4.1 温度对提高石油采收率的影响

温度对提高石油采收率的影响有两个方面。一方面,注入模型中的微生物生长繁殖及代谢受温度的影响;另一方面,原油粘度随温度升高而降低。本研究在20~70℃测定提高石油采收率及粘度(采出石油粘度测试条件均为25℃、1.01×105Pa),结果见图5。

图5 温度对提高石油采收率及粘度的影响

由图5可知,在20~40℃范围内EOR呈上升趋势,40℃以后EOR仅下降1%,由此判断温度较高时该菌活性没有受到很大影响,与菌株STP-5等相比可应用的油藏范围更广[14]。确定最佳温度为40℃。

2.4.2 含油量对提高石油采收率的影响

油藏内的孔隙度及结构一定程度上代表了油层的物理性质,对驱油微生物发挥作用有一定限制[15]。本研究采用改变模型中填充沙含油量的方法模拟油藏内孔隙率变化情况,比较不同含油量的沙与菌株作用7 d后石油采收率的变化,结果见图6。

图6 含油量对提高石油采收率的影响

由图6可知,含油量为30%时,EOR达最大值22.14%;含油量大于30%时,EOR略微下降。这表明,含油量大(孔隙率小),微生物不能通过较小孔隙与石油发生作用;含油量小,原油从底部上升时,由于石油本身的粘性,粘附在填沙孔隙中,原油不能有效采出井外。因此,确定最佳含油量为30%。

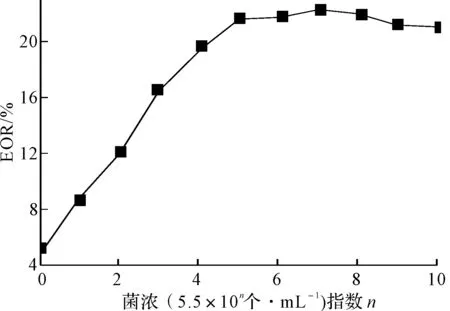

2.4.3 菌液浓度对提高石油采收率的影响

从理论上讲,菌液浓度越大,菌株数量和菌株代谢产物数量都越多,对原油性质的影响越大,石油粘度降低越多,最终提高石油采收率越大。在温度为40℃、井中含油量为30%、注入井中液体体积为45 mL的条件下,菌液浓度在5.5×100~5.5×1010个·mL-1区间内指数递增1测试石油采收率,结果如图7所示。

图7 菌液浓度对提高石油采收率的影响

由图7可知,起初EOR随菌液浓度的增大而明显上升;当菌液浓度达到5.5×105个·mL-1后,EOR升幅有限。综合考虑,菌液浓度以5.5×105个·mL-1为宜。

2.4.4 闭井时间对提高石油采收率的影响

在温度为40℃、含油量为30%、菌液浓度为5.5×105个·mL-1的条件下,考察闭井时间对提高石油采收率的影响,结果见图8。

图8 闭井时间对提高石油采收率的影响

由图8可知,EOR随闭井时间的延长先升高后降低,在闭井时间为7 d时,EOR最大,达22.14%。因此,确定最佳闭井时间为7 d。

3 结论

在明确兽疫链球菌生长特性、代谢产物及其对石油作用基础上,模拟克拉玛依油藏油层地质条件,成功设计了一套成本低廉、操作简单的室内沙土管模型。兽疫链球菌的应用温度和含油量范围较广,在温度为40℃、含油量为30%、菌液浓度为5.5×105个·mL-1、闭井时间为7 d的最优条件下,提高石油采收率达22.14%,验证了该菌种的应用潜力。

参考文献:

[1] 陈鸿璠.石油工业通论[M].北京:石油工业出版社,1995:1-2.

[2] Hao D H,Lin J Q,Song X,et al.Isolation,identification,and performance studies of a novel paraffin-degrading bacterium ofGordoniaamicalisLH3[J].Biotechnology and Bioprocess Engineering,2008,13(1):61-68.

[3] 王惠,卢渊,伊向艺,等.微生物采油对孔隙型和裂缝型油藏的适应性分析[J].新疆石油地质,2004,25(4):427-428.

[4] 范永吉,张晓阳,范家庆.低产低效油井微生物吞吐增产技术研究[J].石油知识,2007,(3):20-21.

[5] 宋绍富,张忠智,雷光伦,等.高效驱油菌I的选育与室内岩心模拟驱油研究[J].石油化工高等学校学报,2003,16(1):31-35.

[6] Abdel-Waly A A.Laboratory study on activating indigenous microorganisms to enhance oil recovery[J].Journal of Canadian Petroleum Technology,1999,38(2):55-61.

[7] 吴庆红,吴超,郑承刚,等.增效微生物驱物模实验研究[J].辽宁工程技术大学学报,2009,28(4):47-50.

[8] 梁风来,程守强,孙雪莲,等.解烃细菌NX-2的特性及矿场试验[J].微生物学通报,2004,31(3):70-73.

[9] 孔祥平,包木太,汪卫东,等.内源微生物提高原油采收率物理模型驱油实验研究[J].西安石油大学学报(自然科学版),2005,20(1):37-42.

[10] 武盈,张淑荣,蒋博,等.一株微生物驱链球菌石油降粘的研究[J].北京化工大学学报(自然科学版),2009,36(Z1):74-77.

[11] Xu T,Chen C H,Liu C Q,et al.A novel way to enhance the oil recovery ratio byStreptococcussp.BT-003[J].Journal of Basic Microbiology,2009,49(5):477-481.

[12] 陈爱华,于娟,方新湘,等.微生物驱油提高原油采收率技术的室内研究[J].新疆农业科学,2004,41(Z1):77-80.

[13] Suthar H,Hingurao K,Desai A,et al.Evaluation of bioemulsifier mediated microbial enhanced oil recovery using sand pack column[J].Journal of Microbiological Method,2008,75(2):225-230.

[14] 黄立新,孙铁梁,崔庆锋,等.微生物调驱模拟实验研究[J].辽宁工程技术大学学报,2009,28(4):135-138.

[15] 岳湘安,王尤富,王克亮.提高石油采收率基础[M].北京:石油工业出版社,2007:10.