缺血性脑血管病与颈动脉粥样硬化的相关性分析

刘会峰 朱社奎 白焕芳 郭雅莉

河南伊川县人民医院神经内科 伊川 471300

我们采用彩色多普勒检查颈动脉硬化的情况,以探讨颅外段颈动脉硬化与缺血性脑血管病的关系,为缺血性脑血管病的防治、预测提供有益的启示,现报告如下。

1 资料和方法

1.1一般资料92例缺血性脑血管病人均为2008-10~2010-02在我院神经内科的住院患者,男48例(52.2%),女44例(47.8%),年龄44~77岁,平均 63.2岁。其中脑梗死68例,短暂性脑缺血性发作24例,脑梗死和短暂性脑缺血性发作的诊断均符合第四届全国脑血管病会议修订的诊断标准[1],68例脑梗死患者均经头部CT或M RI扫描证实,并排除心源性脑栓塞、脑动脉炎等其他原因所致脑梗死。另外选取同期本院门诊 76例正常体检者为对照组,男 40例(52.6%),女36例(47.4%),年龄 42~71岁,平均 61.2岁。缺血性脑血管病组与对照组在年龄、性别方面差异无统计学意义(P>0.05)。

1.2检测方法采用美国PHLIPS HD11彩色多普勒超声诊断仪,探头频率为7.5 MHz,由超声科专业医师操作,患者取平卧头仰位,充分暴露颈前部,头偏向检查侧的对侧,分别检测双侧颈总动脉(CCA)、颈总动脉分叉处(BIF)及颈内动脉(ICA)颅外段,测量并记录颈动脉内膜中层厚度(IMT)、管腔内径,粥样硬化斑块回声强度、部位等。粥样硬化斑块的诊断标准为:从内膜内表面至中层外表面厚度,正常值IM T≤0.9 mm。将IM T 1.0~1.2 mm定为内膜增厚[2],当IM T>1.2 mm视为斑块形成,根据组织病理学研究和斑块的影像学特点将斑块分为:(1)低回声的脂质性软斑块;(2)强回声伴声影的钙化性硬斑块;(3)回声强弱不均的溃疡性混合性的斑块。

1.3统计学方法数据采用χ2检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 2组颈动脉粥样硬化斑检出率及狭窄率比较缺血性脑血管病组颈动脉的粥样硬化斑块发生率及狭窄率较对照组明显增高,差异有统计学意义(P<0.05)。见表 1。

表1 2组颈动脉粥样硬化斑块检出率及狭窄率 [例(%)]

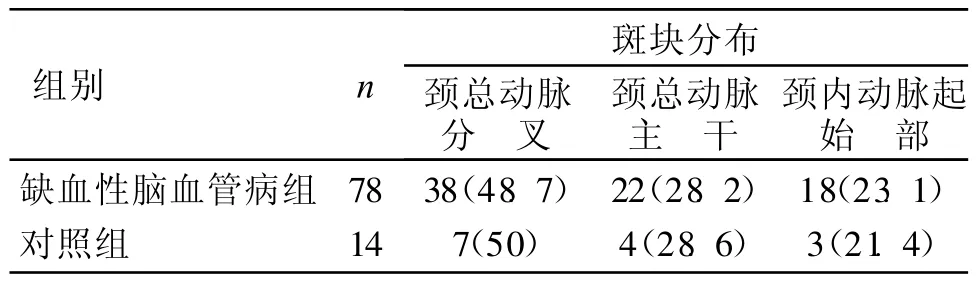

2.2 2组颈动脉斑块分布情况缺血性脑血管病组颈动脉分叉处、颈总动脉主干及颈内动脉部位的斑块与对照组比较差异无统计学意义(P>0.05)。见表2。

表2 2组颈动脉硬化斑块分布 [例(%)]

2.3 2组颈动脉斑块性质比较缺血性脑血管病组以低回声软斑块为主(53.8%),对照组以强回声硬斑为主(64.3%),2组比较差异有统计学意义(P<0.05)。见表3。

表3 2组颈动脉斑块性质比较 [例(%)]

2.4 2组颈动脉内-中膜厚度检测值比较颈动脉内-中膜厚度缺血性脑血管病组与对照组相比明显增厚,差异有统计学意义(P<0.05)。见表4。

表4 2组 IMT侧值比较 [例(%)]

3 讨论

动脉粥样硬化的基本病理变化[3],早期为脂纹改变,逐渐发展为纤维斑块和粥样硬化斑块,若在此基础上出现斑块内出血,斑块破裂脱落,附壁血栓形成及继发血管狭窄,可引起相应的血液流变学变化,导致血管事件的发生。颈动脉粥样硬化斑块多发生在颈动脉起始部和颈内、外动脉分叉处,因为这些部位血流方向突然改变,易导致内膜的涡流性损伤所致。缺血性脑血管病的发生,由颈动脉粥样硬化病理变化而决定:包括斑块形成及大小;斑块的表面形态(光滑、粗糙、溃疡及血栓形成);斑块的组织学性质(脂质性、纤维增生、钙化、有无炎性反应和斑块内出血);斑块的稳定性及造成管腔狭窄的程度等。脑动脉硬化引起缺血性脑卒中的机制有4种学说,即动脉动脉栓塞、血流动力学所致低灌注、动脉-动脉栓塞与低灌注共同作用及血栓形成。而颈动脉粥样硬化引起的缺血性脑卒中与前3种学说有关[4]。目前认为TIA的发生与颈动脉粥样硬化密切相关并认为TIA是脑梗死的最重要危险因素。若未经适当治疗,约1/3的TIA患者可发生脑梗死。

本组资料显示,缺血性脑血管病组颈动脉粥样硬化斑块发生率高达84.8%,颈动脉狭窄率50.3%;对照组颈动脉粥样硬化率为18.4%,颈动脉狭窄率8%,差异有统计学意义(P<0.05),与文献报告相符[5]。缺血性脑血管病组颈动脉内-中膜厚度与对照组相比明显增厚,差异有统计学意义(P<0.05),缺血性脑血管病组颈动脉粥样硬化斑块以软斑块为主,对照组以硬斑块为主,提示颈动脉粥样硬化不稳定斑块脱落是导致缺血性脑血管病的重要原因之一。

本研究结果表明,颈动脉彩色多普勒超声对缺血性脑血管病患者是一项重要的辅助检查手段,其显示情况可作为综合判断患者动脉硬化的客观指标,对有颈动脉粥样硬化斑块,特别是不稳定性斑块者,可及早服用抗血小板药物及他汀类降血脂药,以减轻、延缓颈动脉粥样硬化的进展,稳定新鲜粥样硬化斑块,减少缺血性脑卒中的发作,对缺血性脑血管病综合防治有重要意义。

[1]中华神经科学会,中华神经外科学会.各类脑血管疾病诊断要点[J].中华神经外科杂志,1996,29(6):379-380.

[2]唐杰,董宝玮.腹部和周围血管彩色多普勒诊断学[M].第 2版.北京:人民卫生出版社,1999:27.

[3]杨光华.病理学[M].第5版.北京:人民卫生出版社,2001:126-127.

[4]张微微.颈动脉粥样硬化与脑梗死[J].中华老年心脑血管病杂志,2009,11(9):643-644.

[5]韩登峰,郭雪冰,张小宁.138例脑梗死与颈动脉粥样硬化关系的临床研究[J].新疆医科大学学报,2007,30(6):575-577.