财政支出与经济收敛关系的实证研究

甘家武

(云南财经大学,云南昆明,650221)

财政支出与经济收敛关系的实证研究

甘家武

(云南财经大学,云南昆明,650221)

自 1978年改革开放以来,伴随着宏观经济发展水平不断提高,我国区域经济差异也在不断扩大。文章利用我国 1986~2007年间的数据,通过实证分析,发现我国各省之间不存在绝对收敛,但存在条件收敛,并且财政支出作为国民经济宏观调控的重要手段,在一定程度上促进了地区间经济收敛。在支出结构上,基本建设支出、科教文卫支出、社会保障支出对经济收敛的影响各不相同,这就需要不断完善财政支出结构。

区域经济差异;经济收敛;财政支出;新古典经济增长理论;内生经济生长理论

一、引言

自1978年由计划经济向实行市场经济转型以来,我国的经济发展取得了举世瞻目的成绩。但在宏观经济发展水平不断提高的成绩下,我国区域经济发展水平的差距也在不断扩大。虽然这种区域经济差异是世界各国经济发展到一定程度普遍出现的问题,但是如果放任区域差异的拉大,会影响资源配置的效率和经济的稳定,扩大到一定程度,甚至会严重影响到国家的安全与稳定。因此,从公共财政理论的角度出发,需要通过完善提高财政支出缩小地区经济差异。财政支出是各级政府为履行其职能而在财政年度内的支出总和。财政支出作为公共部门经济活动的重要组成部分,是政府实现自身经济职能的重要手段,是政府部门参与社会产品分配与资源配置的一种方式,也从一个侧面反映了政府的政策选择。在经济收敛理论中,生产函数、人口自然增长率、人均资本及储蓄率都是影响经济增长稳态水平的重要因素。巴罗(Barro,1990)认为财政支出是经济增长的催化剂,在研究经济收敛问题时,财政支出作为政府宏观调控的重要手段是一个不容忽视的重要参数[1]。

本文选择财政支出作为反映政府宏观经济活动的变量,研究财政支出对中国经济收敛的影响。在实证分析中,本文首先对财政支出总量与经济收敛的关系进行计量检验,然后选择基本建设支出、科教文卫支出与社会保障支出这三类具体的财政支出项目,分别分析它们对经济收敛的影响。

二、文献回顾

经济学主流领域对于区域经济的增长是否有收敛特征,目前存在着两种截然相反的意见。第一种观点认为区域经济的增长存在着收敛性。如新古典增长理论(以索洛为代表)认为,即便不同区域间的初始经济发展水平或者说收入水平存在较明显差距,如果不同的区域有相同或相似的技术参数或偏好,他们的人均收入最终会向相同的稳态水平收敛,离稳态越远的经济体表现出更高的增长率,区域经济增长收敛是新古典经济增长理论的重要结论。新古典经济增长理论关于区域经济收敛的索洛模型不仅对造成不同区域收入差距的原因能够进行解释,而且能够解释增长率之间的差异。该模型认为,造成区域经济差距的主要原因在于区域间的技术差异以及投资率、人口增长率的不同。但由于索洛模型将技术看做一个外生因素,认为技术进步是经济持续增长的唯一原因,在没有技术进步的条件下,经济增长由于资本边际报酬递减规律的作用最终将停滞不前,根据索洛模型,经济与技术的进步在长期内将以相同速率增长。不可否认的是由索洛模型所推导出的经济增长趋同预期对区域间经济增长路径无疑有着很好的解释效果,但在考虑了技术进步以及人力资本作用等因素后,索洛模型得以成立的一个重要前提条件即资本边际收益递减规律并不一定成立。索洛模型一方面将技术进步外生化,另一方面又认为技术进步是促进经济持续增长的动力源泉,其在自身设定方面存在明显矛盾。第二种观点认为区域经济增长不存在收敛性。新增长理论(以罗默和卢卡斯为代表)则认为,由于知识溢出、外部性等方面等因素的影响使得经济增长趋同性难以实现,在外部性以及知识溢出等因素的影响下,发达地区可能存在要素边际报酬递增的现象,伴随着要素边际报酬递增的经济将不断增长,经济差距不断扩大,区域经济增长将难以实现收敛[2−3]。新增长理论着重探讨了促使技术进步的经济因素,考虑到技术进步最根本的驱动力是经济社会中的企业出于追求最大化自身利益的考虑,为击败竞争对手所做的种种努力,技术进步与经济增长本身均是经济发展带来的内生结果。在内生增长模型中,罗默通过以积累资本代表知识水平而将知识内生化的手段着重强调了知识积累与技术进步在经济增长中发挥的突出作用,他认为,知识作为一种要素投入具有显著的边际收益递增的特征[4]。卢卡斯则提出了以人力资本为核心的内生增长模型,他认为人力资本效率是促进经济持续增长的关键。新增长理论能够很好解释经济增长过程中的“马太效应”,即发达地区由于人力资本水平相对较高,因而有较高的经济增长率,贫困地区由于人力资本的匾乏,经济增长被困在“低水平陷阱”中,进而造成“富者越富、穷者越穷”的恶性循环[5]。

新古典经济增长理论与内生经济增长理论对区域经济增长是否存在收敛趋势给出了相反的预期,为了验证两种理论对经济增长路径的预测是否与现实一致,并且给区域经济发展提供参考依据,国内外学者对经济收敛性进行了大量的实证检验。鲍莫尔(Baumol,1986)的实证研究指出,自十九世纪七十年代以来,16个较富裕国家的经济增长过程出现了显著的收敛现象[6]。巴罗(Barro,1991)利用面板数据进行收敛性分析,研究结果表明,人均GDP增长率与人均GDP初始值之间存在着一定程度的反向相关关系,在突破了临界值后,二者之间存在着微弱的正相关关系[7]。曼昆(Mankin,1992)在模型设定上进行了大胆的尝试,将投资占GDP的比重、初始人力资本投资以及初始人均GDP等作为解释变量,研究结果支持了经济增长的条件收敛性,人均GDP增长率与初始人力资本投资存在显著正相关关系,而与初始人均GDP水平存在显著负相关[8]。瑞辛(Razin,1998)的研究表明,在考察区域经济增长问题时,劳动力的流动性与人均收入收敛性之间存在显著相关关系,由于知识外溢的作用,劳动力的自由流动有助于人均收入增长收敛,而禁止劳动力的自由流动将造成人均收入增长趋向发散[9]。

在对经济增长条件收敛的研究过程中,部分学者又提出了“俱乐部收敛”的概念,即基本经济特征类似的不同经济体,随着时间推移会收敛于相同的稳态。在不同区域间,这些基本经济特征存在着一定程度的差异性,但这些因素在国家内部的异相对较小。基本经济条件类似的国家或地区形成所谓“俱乐部”,其中各个国家或区域间具有相近的稳态,各成员向与自身基本经济特征近似的的稳态靠拢,这种现象被称为“俱乐部收敛”。本-戴维(Beb-Daven,1997)通过在新古典增长模型中引入“生存消费”这一变量,得出了与经验分析一致的结论,验证了“俱乐部收敛”的存在[10]。

众多学者对于中国的经济增长收敛问题,在西方有关经济增长收敛理论的支撑下,结合中国国情进行相应的调整后进行了大量的实证研究。这些研究结论认为:第一,中国省区间不存在σ收敛;第二,改革开放后,省区间几乎不存在绝对β收敛,但存在条件β收敛(蔡昉等,2000;林毅夫等,2003)[11−12]。在俱乐部收敛问题上,不同学者的研究结论存在分歧:彭国华(2005)认为仅东部地区存在俱乐部收敛现象(绝对收敛速度每年1.2%)[13];刘夏明等(2004)的研究结论认为各地区内部不存在所谓的俱乐部收敛[14];沈坤荣等(2002)、姚波(2005)在Barro回归方程里引入刻画地理因素的虚拟变量,研究结论表明,我国省区间经济增长还存在区域性俱乐部收敛,即东、中、西三大经济带的省区分别向不同的稳定状态收敛[15−16];陈安平、李国平(2004)对1952~2001年中国的经济收敛性研究结果表明,东部地区和西部地区内部存在收敛性,中部地区内部和三大地区间不存在收敛[17]。

从目前的文献资料来看,对我国经济收敛的分析研究比较多,但是还很少有学者从财政学的角度,把财政支出这一变量引入到里面来。事实上,财政政策中的财政支出政策是国家调节地区经济差异的一个重要工具,如果财政支出政策发挥得当的话,就能缩小地区经济差异,促进地区经济收敛。正是基于这些原因,本文试图从公共财政的角度研究财政支出政策对我国地区经济差异的影响,并为促进我国地区经济收敛提供政策建议。

三、实证分析

(一) 数据说明

本文在以省(自治区、直辖市)作为基本分析单位的基础上,按照三大经济区域标准对我国各省区进行了划分。由于海南1988年才建省,西藏的数据也有缺失,且与别的省区相差太悬殊,加之这几个省区的经济规模相对较小,对实证结果并无实质性的影响,因此,本文在研究中将剔除西藏、海南2省区的数据。同时由于重庆1997年才被设立为直辖市,在此之前存在部分数据缺失,本文在研究中将重庆市的数据并入四川省。本文进行实证分析的最终样本包括中国大陆地区其余27个省区的相关数据。分析的原始数据均来自于历年《中国统计年鉴》《中国财政年鉴》和《新中国五十年统计资料汇编》。

(二) 模型说明

1. 绝对β收敛检验

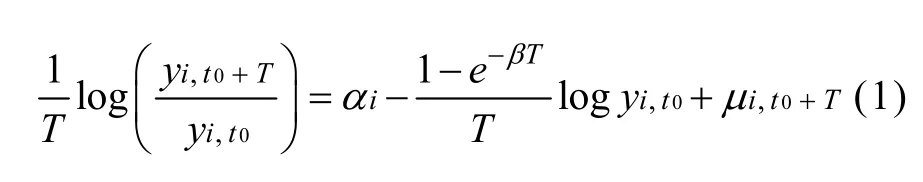

本文采用巴罗与萨拉-伊-马丁(Barro and Sala-imartin,1991)使用的扩展的鲍莫尔模型进行绝对β收敛检验,模型设定如下:

其中,αi为常数项, yi,t0和yi,t0+T代表地区i在时点t0与t0+T的人均GDP,μi,t0+T代表随机误差项,β为收敛系数,如果回归结果出现β>0,表明存在绝对β收敛,反之表明经济不存在绝对β收敛。

2. 条件β收敛检验

条件β收敛的假设条件中不要求所有经济体具有完全相同的基本经济特征,条件β收敛承认不同经济体在自身经济特征的作用下有各自不同的稳态值,各经济体在经济增长过程中沿着自身的均衡增长路径朝各自的稳态收敛。条件β收敛在假设中考虑了区域差异性,认为不同经济体可以具有不同的结构特征和稳态值,因此条件β收敛对现实经济增长的解释更具有说服力。本文用于检验财政支出对经济收敛影响的条件β收敛模型如下:

可见,检验条件β收敛的回归模型是在绝对β收敛的检验模型基础上加入控制变量而得,这些控制变量又被称为收敛条件。这些控制变量可以影响经济的均衡增长路径以及稳态产出水平,在给定条件下,任何一个控制变量的改变都将影响经济增长率。本文选择财政支出作为控制变量,用于测度财政支出对经济收敛的影响。如果回归结果表明β>0,说明存在条件收敛,即财政支出作为控制变量促进了经济收敛,反之表明不存在条件收敛,财政支出并没有对经济收敛起到促进作用。

(三) 实证结果及分析

1. 绝对β收敛计量检验结果如下。

表1 绝对β收敛检验计量检验结果

由计量检验结果可以看出,1986~2007年间,我国总体上不存在绝对β收敛趋势,各省经济增长趋于发散;我国三大地区在区域内部的经济增长过程中同样不存在绝对β收敛,东、中、西部地区内部各省经济增长趋于发散,没有表现出绝对β收敛的趋势。从长期趋势而言,我国各省区间的经济增长不具备绝对β收敛的特征。这与目前众多学者的研究结论一致,我国各省之间不存在绝对β收敛。

2. 条件β收敛计量检验结果如下:

表2 条件β收敛检验计量检验结果

从表2的计量检验结果可以看出,由于加入了财政支出这一控制变量,条件收敛β系数均显著为正数,这说明在将财政支出视为收敛条件后,控制变量显著影响了中国省际经济增长收敛程度。财政支出作为国民经济宏观调控的重要手段,在一定程度上缩小了省际经济差距,促进了地区间经济收敛,使经济增长具有条件收敛特征。

无论就全国范围而言还是分别考察东、中、西部地区,财政支出这一控制变量的系数均为正数,且通过了显著性检验,说明财政支出与经济增长存在正相关,财政支出对经济增长总体上有积极促进作用。

在此基础上,本文进一步选取基本建设支出、科教文卫支出、社会保障支出这三类具体的财政支出,分别将人均基本建设支出(RG1)、人均科教文卫支出(RG2)、人均社会保障支出(RG3)作为控制变量加入条件β收敛的检验模型进行计量分析,得到如表3所示的回归结果。

表3 条件β收敛检验计量检验结果

由表3可知,以人均基本建设支出(RG1)为控制变量时,条件收敛β系数为正、控制变量的系数为正,且均通过了显著性检验,表明人均基本建设支出(RG1)作为收敛条件显著地促进了省际经济收敛,人均基本建设支出总体上对经济增长起到了促进作用,实现了条件 β收敛;以人均科教文卫支出(RG2)为控制变量时,条件收敛β系数与控制变量的系数均显著为正,说明人均科教文卫支出(RG2)作为控制变量促进了经济收敛,在一定程度上缩小了省际经济差距;以人均社会保障支出(RG3)作为控制变量时,条件收敛β系数为负数,控制变量系数为正数但不显著且数值较小,这说明人均社会保障支出(RG3)作为控制变量时没有实现条件β收敛,社会保障支出并没有对经济收敛起到积极促进作用。

四、结论及建议

(一) 加大中西部地区基本建设支出

根据实证分析,人均基本建设支出实现了条件收敛,显著地促进了省际经济收敛。这可能是因为目前我国基本建设中,由于东部地区基本建设较为完善,但是中部特别是西部地区基本设施建设还很薄弱。根据公共财政理论,基础建设支出是一种生产性的支出,一定的基础建设支出为私人部门的经济活动提供必要的外部条件,起到汲水作用,可以提高私人部门的产出能力。因此,建议加大对中部和西部地区的基本建设的投入,可以显著地缩小地区经济差异。

(二) 完善科教文卫支出

根据实证分析,人均科教文卫支出在一定程度上缩小了省际经济差距。这可能是由于科教文卫中,特别是高等教育的外部性十分明显,再加上中部和西部地区的人才流失较为严重,所以科教文卫支出只能在一定程度上缩小地区经济差异,在义务教育方面,经费投入不足,问题集结于一点,没有与义务教育政策相适应的财政转移支付制度,因为只有规范的义务教育转移支付制度,才是解决一国义务教育经费总量不足和发展不平衡问题之根本[18]。根据公共财政理论,义务教育的经费完全由财政拨款支持,从而保证社会成员都能享受基本的义务教育。同时,在义务教育投资主体上,应当上移,实行与现行公共财政体制配套的相对集权型义务教育投资模型[19]。对于非义务教育,可以实行“谁受益,谁负担”和成本分担的原则,将其逐步市场化,通过收费和增加社会投入等方式解决其经费来源问题,最终形成以市场为主,财政支持为辅的格局。

(三) 加大社会保障支出

根据实证分析,人均社会保障支出没有实现条件收敛,社会保障支出并没有对经济收敛起到积极促进作用。这可能是因为我国目前社会保障支出的总体水平处于一种较低的状态,所以导致了社会保障支出没有对经济收敛起到积极地促进作用。因此,建议我国在每年的预算支出中,继续加大社会保障支出占财政支出的比重。建立对贫困地区公共卫生的支持机制,对疾病、传染病高发区,财政要给予适当补助,尽量缩小城乡公共卫生经费支出的差异[20]。

[1] R. J. Barro. Government Spending in a Simple Model of Endogenous Growth [J]. Journal of Political Economy, University of Chicago Press, 1990, 98(5): 103−126.

[2] P. M. Romer. Increasing Returns and Long-run Growth [J]. Journal of Political Economy, 1986, 94(5): 1002−1037.

[3] R. Lucas. On the Mechanics of Economic Development [J]. Journal of Monetary, 1988(22): 3−42.

[4] P. M. Romer. Endogenous Technological Change [J]. Journal of Political Economy, 1990, 98(5): 71−102.

[5] R. Lucas. Why Doesn’t Capital Flow from Rich to Poor Countries? [J]. American Economic Review, 1990, 80(2): 92−96.

[6] W. J. Baumol. Productivity Growth, Convergence, and Welfare: What the Long-run Data Show [J]. American Economic Review, 1986, 76(5): 1072−1085.

[7] R. J. Barro. Economic Growth in a Cross Section of Countries [J]. The Quarterly Journal of Economics, 1991, 106(2): 407−443.

[8] N. G. Mankiw, D. Romer, D. N. Weil. A Contribution to the Empirics of Economic Growth [J]. The Quarterly Journal of Economics, 1992, 107(2): 407−437.

[9] Razin, E. Sadka, Yuen Chi-Wa. A pecking order of capital inflows and international tax principles [J]. Journal of International Economics, 1998, 44(1): 45−68.

[10] Bed-Daven. Convergence clubs and subsistence economics [J]. Journal of Economics, 1997, 55: 153−169.

[11] 蔡防, 都阳. 中国地区经济增长的趋同与差异——对西部开发战略的启示[J]. 经济研究, 2000(10): .

[12] 林毅夫, 刘明兴. 中国的经济增长收敛与收入分配[J].世界经济, 2003(8): .

[13] 彭国华. 中国地区收入差距、全要素生产率及其收敛分析[J].经济研究, 2005(9): .

[14] 刘夏明, 魏英琪, 李国平. 收敛还是发散?—中国区域经济发展争论的文献综述[J]. 经济研究, 2004(7): 70−81.

[15] 沈坤荣, 马俊. 中国经济增长的“俱乐部收敛”特征及其成因研究[J]. 经济研究, 2002(1): 33−39.

[16] 姚波, 吴诣民, 刘鹏飞. 我国区域经济差异的实证分析[J]. 统计研究, 2005(8): .

[17] 陈安平, 李国平. 中国地区经济增长的收敛性: 时间序列的经验研究[J]. 数量经济技术经济研究, 2004(11): 31−35.

[18] 姚金海.义务教育公平与均衡发展:一个公共财政的分析方法[J]. 中南大学学报(社会科学版), 2009(2): 94−101.

[19] 戴罗仙.义务教育投入:中央与地方财力比较研究[J]. 长沙理工大学学报(社会科学版), 2005(6): 63−69.

[20] 张晓磊, 杭政. 公共财政框架下社会保障体系的完善[J]. 北京工商大学学报(社会科学版), 2008(5): 87−91.

The Empirical Study on the Relationship between Fiscal Expenditure and Convergence of Disparity of Regional Economy

GAN Jiawu

(Yunnan University of Finance and Economics, Kunming 650221, China)

With the development of macroeconomy, the disparities of regional economy are expanding since the reform and opening up from 1978. This paper finds that the disparities of economy among every province are not sheer convergence, but conditional convergence by empirical study through the data of 1986 to 2007. Thus, it finds that fiscal expenditure as an important measure of adjusting national macroeconomy, to some extent, promotes the convergence of regional economy. It varies from capital expenditure, science, education expenditure, to social security expenditure’s effects on convergence of economy in terms of the expenditure structure. To perfect expenditure structure constantly is urgent and necessary.

The Disparity of Regional Economy; Convergence of economy; Fiscal Expenditure

book=16,ebook=204

F019.3

A

1672-3104(2010)04−0079−05

[编辑:汪晓]

2010−05−20;

2010−07−20

甘家武(1981−), 男, 湖南岳阳人, 云南财经大学讲师, 博士研究生, 主要研究方向: 财税理论与政策.