基于社会生活过程的高职公共基础课程体系的构建

马斌

(南通纺织职业技术学院,江苏南通226007)

基于社会生活过程的高职公共基础课程体系的构建

马斌

(南通纺织职业技术学院,江苏南通226007)

与专业技术课程开发原则相对应,公共基础课程的开发应遵循基于社会生活过程的原则。高职学生的社会生活素质是其胜任职业岗位及社会生活过程需要的主体机能,因而必须从学生的社会生活素质养成出发,重新建构基于社会生活过程的公共基础课程体系,才能实现高职教育高素质、高技能的人才培养目标。

高职教育;公共基础课程体系;社会生活过程;素质教育

一、与工作过程相对应、相衔接的社会生活过程

高职专业技术课程大多遵循基于工作过程的开发原则,即在工学结合的现代高职教育中,强调学习领域中的学习与企业工作领域中的工作对应,学生在真实的工作情境中完成知识、技能的迁移,学会工作方法的交流与沟通,培养职业情感与职业意识,最终形成综合职业能力。“工学结合一体化课程不仅仅是传授事实性的知识,更重要的是让学生在(尽量)真实的职业情境中学习‘如何工作’,专业课程是从具体的工作领域转化而来的用于学习的‘学习领域’。”[1]40专业技术课程旨在解决学生的工作问题、工作中的技术和方法问题。

与上述专业技术课程开发原则相对应,公共基础课程开发则应遵循基于社会生活过程的原则。其主要原因有以下几个方面:

(1)高职教育的人才培养目标是高技术(高技能)、高素质的应用性人才,专业技术课程主要解决高技术(高技能)问题,公共基础课程则承载着解决高素质问题的使命,两类课程共同肩负起实现高职教育人才培养目标的重任。虽然两类课程在职能上彼此不能切割,而应相互关照、相互渗透,即在专业技术课程中也包含着社会能力、方法能力、思维能力等社会生活的素质要素,在培养学生专业技能的同时还要力图培养“个体在职业工作、社会和私人情境中科学的思维、对个人和社会负责任行事的热情与能力”[1]40,但专业技术课程是不能完全解决素质养成问题的,仅仅立足于解决学生的职业技能及其满足学生的职业生活需要是远远不够的。国家教育部高教司原司长张尧学指出:“高等职业教育要构建两个系统的问题,即一个是培养学生实践动手能力的系统,另一个是培养学生可持续发展能力的基础知识的系统[2]。其意义就在于除了要解决学生的高技能、岗位的针对性的问题外,更要解决高素质教育、岗位适应性、培养“社会人”的问题,解决学生“如何生活”的问题。

(2)工作过程是学生人生生涯的一部分,职业生活严格意义上说是社会生活的一部分。学生走向社会,面对的不只是职业生活,需要的不只是职业生活中的沟通交往、厂规厂纪、礼貌礼仪等。高职院校培养的人才,是能够适应工作岗位需要的“职业人”,自然也是适应社会生活的公民、“社会人”。从狭义上说,职业生活与其他社会生活构成了学生未来生产、生活、生存的全部内容。因此,要培养的就不只是懂得和掌握基于工作过程的专业技术课程的技能型人才,也不只是仅仅具有职业人文素质的“职业人”,而应是积极适应、参与和改造社会生活,具有社会生活素质的全面发展的人,虽然职业素质与社会生活素质具有重合性、交叉性。高职学生职业意识和人文素质的缺失,人文素质教育的边缘化,已被越来越多的有识之士所警觉,因而强化人文素质教育的呼声也越来越高。但人文素质教育只是社会生活素质教育的一部分,虽然是极其重要的一部分,人文素质教育并不能涵盖和替代全部社会生活素质教育。

(3)社会生活过程是职业生活过程即工作过程的延伸,学生的社会知识、生活能力及其综合素质的拓展可以在社会生活过程中得以强化。社会生活过程是复杂的,社会生活内容是丰富的,要使学生学会生存和生活,必须使其具备社会生活的基本认知及其思维能力、认识问题和解决问题的能力。“职业教育不同于职业培训,职业教育不仅要培养技术精湛的劳动者,更要培养具有当代社会文化底蕴的人。因此,职业教育课程必须包含把劳动者培养成国际的人、社会的人、组织的人所需的文化取向及核心价值。”[3]基于社会生活过程的基础知识系统的构建,正是为了系统解决“培养什么人”和“怎样培养人”这个高职教育的根本问题。《联合国教科文组织关于职业技术教育与培训的第二届国际大会的建议》规定:“职业教育在技能培养的同时,还要有助于全面的能力培养,有助于职业道德的培养,……并有助于传授作为负责公民的人生价值观与标准。……职业技术教育不仅仅是为学员提供知识和为具体工作提供技能,还必须使学员更广泛地适应生活和工作岗位的要求。”[4]因此,社会生活过程是学生综合职业能力、社会生活素质培育和发展的起点、基点、归宿,也是检验高职教育能否培养全面发展的人的最佳平台。

(4)专业技术课程找到了工作过程导向,公共基础课程必须寻求与之匹配、对应、衔接、吻合的开发原则。这就必须从高素质、高技能人才培养的目标中去寻找,从基础知识系统培养学生可持续发展能力的定位中去寻找,从教育(不仅仅是职业技术教育)的终极目的中去寻找。社会生活过程中学生所要面对的典型生活情境,包括典型生活场景、生活事件、生活矛盾,所要解决的典型生活问题,即典型生活任务,为高职院校将生活领域描述、典型生活情境转化为学习情境与课业设计,提供了现实可能性和客观必要性。公共基础课程的设置不是也不能主观臆造、随心所欲,公共基础课程的开发不是也不能漫不经心、漫无边际。这就必须以社会生活过程为导向,重新审视公共基础课程的“必需、够用”,系统化地构建与基于工作过程的专业技术课程相对应、衔接、融合、贯通的基于社会生活过程的公共基础课程体系。社会生活过程与工作过程不是生拉硬扯,而是自然的、内在的、有机的对接,符合其过程本身的内在机理,亦与高职教育所构建的两个系统的目标及其要旨相吻合。

二、社会生活与社会生活素质的内涵

社会生活是指人类整个社会物质和精神活动。在社会物质生活中,物质生产活动是人类社会生活首要的和最根本的内容,是人类从事其他生活活动的基础,与物质生产活动密切相连的是物质生活资料,即人们用于吃、穿、住、用、行等方面的生存、享受和发展资料的消费活动,这种消费活动同样是物质生活的重要组成部分,是使人类自身得以生存、繁衍和发展的必要条件。社会精神生活以物质生活为前提和基础,包括科学、哲学、伦理、政治、法律、制度、语言、民俗、教育、艺术、宗教等精神产品的生产活动,以及用于文娱、社交、旅游、学习、书画、体育、休闲等精神产品的消费活动。社会生活的这两个方面在许多情况下呈现互相融合和互相渗透,如饮食、衣着服饰、建筑等既属于人们的物质生活领域,又包含精神生活的内容。作为社会生活基本单位的个体和家庭生活,则体现了物质生活和精神生活的统一。物质的与精神的、主观的、客观的因素错综复杂的结合,构成了社会生活这一有机整体。

一般来说,社会生活包含着人们的经济生活、政治生活、精神生活及日常生活,涉及经济、政治、文化等方面的活动,以及个人、家庭、其他社会群体在物质和精神方面的消费性活动,包括吃、穿、住、行、用、文娱、体育、社交、学习、恋爱、婚姻、风俗习惯、典礼仪式等广泛领域。社会生活以一定的社会关系为纽带,由社会的经济、政治、文化、心理、环境诸因素综合作用,形成一系列极为复杂的、多层次的社会生态。构成社会生活的基本要素有自然环境、人口、劳动、沟通方式及组织。社会生活的这些基本要素和构成成分,依据一定的社会规范和制度形成有规律的社会生活过程。

社会生活基本可分为公共生活、职业生活和婚姻家庭生活三大领域,这是高职学生必然要面对和涉足的三大阵地。随着经济社会的发展,公共生活空间越来越辽阔,场所和范围不断扩大,从职场到货栈,从公交车、影剧院、图书馆、公园到市民广场,从医院、机场、集体宿舍到证券交易所、人才中心,以及网络所创造的虚拟世界,公共生活空间宽泛而繁杂,活动内容及方式丰富多彩而具有多重选择性。人们不仅不能脱离公共生活而独立生存,恰恰相反,越来越多地参与公共生活,成为人们追求高品质生活的标志。职业活动是人类社会生活中最普遍、最基本的活动方式,是人们发挥聪明才智,运用技术技能创造物质财富和精神财富的生产活动,也是人们安身立命的基础和前提。无论是为了维持生计养家糊口,还是追求自身价值的实现,职业活动成为绝大多数人一生的重头戏。婚姻家庭生活是社会生活的细胞,是公共生活、职业生活最后的驿站和目的地,它与公共生活、职业生活紧密相联,构成社会生活三位一体、不可分割的有机统一整体。因此,即使是严格意义上的、单纯的职业活动,亦包涵着丰富的社会生活精髓。

1996年,联合国教科文组织《教育——财富蕴藏其中》一书中指出:“这种学习更多地是为了掌握认识的手段,而不是获得经过分类的系统化知识,既可将它视为一种人生手段,也可将它视为一种人生目的。作为手段,它应使每个人学会了解他周围的世界,至少是使他能有尊严地生活,能够发现自己的专业能力和进行交往;作为目的,其基础是在于理解、认识和发现。……教育不能满足于让人们接受昔日形成的共同价值观,从而他们聚集到一起。它还应对‘我们共同生活为了什么,干什么?’这个问题作出答复,并应使每个人毕生具有积极参与展望社会未来的能力。教育系统明确或暗含的使命,是使每个人为发挥这一社会作用作好准备。”[5]这里的社会作用指的是社会上的每个成员在其职业、文化、结社和消费活动中,每天都应承担自己对他人的责任。因此,高职院校应为每个人发挥这种作用做好准备,不仅向他们传授应享受的权利和应尽的义务,还应提高他们的社会生活技能,并鼓励他们参加社会活动。从本质上说,高职学生接受高职教育及其学习训练,就是综合职业能力和社会生活素质的养成,就是为了提高在未来的社会竞争中生存和进一步发展的能力。

社会生活素质,相对于专业技能而言,这里指的是人们通过学习和训练所涵养和具备的认识、适应、应对及其挑战社会生活的稳定的心理、态度、个性及通用能力等品质要素。高职学生的社会生活素质具有丰富的内涵,是其适应职业岗位及其社会生活环境、胜任职业岗位及其社会生活过程需要的主体机能,这种主体机能,主要指高职学生通过学习、交往和实践而形成的具有社会价值和职业意义的身心组织的要素、成分、结构及其质量水平,并表现出社会生活行为中独特的个性心理品质、人格及其行为模式。就其结构和内容而言,高职学生的社会生活素质大致应包括以下五个方面:一是政治思想和道德法纪素质,包括政治立场、社会理想、爱国情怀、道德品行、良心正气、内省习惯、责任之感、法治观念、纪律意识及政策理解执行力等;二是审美情感和科学人文素质,包括科学精神、治学态度、人文知识、人文情怀、审美情趣及艺术鉴赏力等;三是就业创业和开拓创新素质,包括生涯规划、择业技巧、职业美感、创业激情、创造性思维和才干等;四是和谐协作和身心素质,包括合作协同意识、包容友好态度、和谐理念及矛盾化解能力、环境适应能力、健康体质及心理调适耐挫能力等;五是通用能力和可持续发展素质,包括交流沟通、礼貌礼仪、写作与口头表达、外语应用、信息链接与处理能力等。

高职学生由学生到“社会人”,能否实现华丽的转型并积极地融入社会,重构充满活力的社会生态系统,事实上就是专业技能和社会生活素质蕴涵、累积的过程,是高技能、高素质的职业者特别是“社会人”的重塑和再造过程。

三、社会生活素质教育与公共基础课程的系统化构建

即使是高职学生的学校生活,也不能让封闭的围墙把他们与社会分隔开。“过去那种地方的和民族的自给自足和闭关自守状态,被各民族的各方面的互相往来和各方面的互相依赖所代替了。”[6]走进社会生活是一种历史的必然。学校生活是高职学生走进社会生活的起点,又是加油站。1972年,联合国教科文组织《学会生存》一书中指出:“我们再也不能刻苦地一劳永逸地获取知识了,而需要终身学习如何去建立一个不断演进的知识体系——学会生存。”[7]这就意味着,高职教育承担着对高职学生进行社会生活素质教育的重任,让他们学会并掌握生存的本领,是不言而喻的。公共基础课程就是要通过知识的基础性、整体性、综合性、广博性,使学生拓宽视野、避免褊狭,培养独立思考与判断能力、社会责任感、人文情怀和健全人格,也就是教化他们学会做人,使他们能够了解世态、认识社会,思考人生、明晓事理,悦纳自我、善待他人,积极生活、勇于创造。问题的关键在于,如何去构建与“学会生存、学会做人”这一主题相匹配的公共基础课程体系,使学生在社会生活过程中从容应对、积极作为。

过去,公共基础课程设置与教学杂乱无序,缺乏针对性、实效性,表现为教师开课的随意性、固守施教内容的学科性、学生选课的无目的性、教与学的消极性及与专业技术课的分离性,忽视了学生综合职业能力和社会生活素质的培养,导致其课程被边缘化难以避免。公共基础课程应该而且必须大有作为,这是高职教育培养高技能、高素质人才的目标和任务使然。

(1)找准公共基础课程自身的功能定位。脱离专业技术课程,与专业技术课程教育教学格格不入,自成“独立王国”的做法是不对的,但围绕专业技术课程并服务于专业技术课程教学的认知同样是有害的。公共基础课程与专业技术课程既不可偏废,在实现人才培养目标上如同车之两轮、鸟之双翼,为培养高技能、高素质人才联袂出场,又要相互融合、交叉渗透,发挥各自有益、补助对方的教育功能,即在专业技术课程教学中必须大力培养学生的社会生活方法、能力及其社会生活素质,而在公共基础课程教学中必须倾心强化学生的职业意识、专业情怀和行业认知。

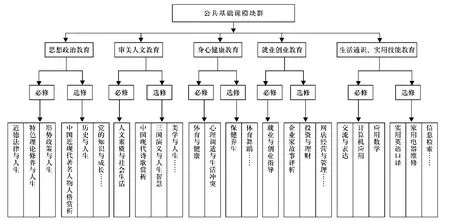

图1公共基础课程模块群的构建

(2)重新建构基于社会生活过程的公共基础课程体系。以典型社会生活情境和生活通识及实用技术应用转化为学习情境,设计课程模块,开发相应课程。与学生必备的社会生活素质相对应,公共基础课程可分为思想政治教育模块、审美人文教育模块、身心健康教育模块、就业创业教育模块,以及生活通识、实用技能教育模块。某一模块的设置,不是简单地分门别类,而是进行课程的重组。以思想政治教育模块为例,由必修课“道德法律与人生”、“特色理论修养与人生”、“形势政策与人生”与“中国近现代著名人物人格赏析”、“历史与人生”等10多门选修课组合而成,其目的在于更贴近生活、学生,着力培养学生关注社会生活、社会与自身成长成才的关系。公共基础课程模块群的构建如图1所示。

(3)突出公共基础课程的生活性、实践性和开放性。构建基于社会生活过程的公共基础课程体系,就是要教会学生在掌握专业技术技能的同时,懂生活、明事理、有仁心、能发展,因而必须去除公共基础课程理论化、学科化、呆板化的倾向,使之符合职业教育的特点,彰显职业教育的生活性、实践性、开放性。以“心理学”课程为例,如果仍然按照学科体系作系统性讲授,高职学生的认知、兴趣、情感、意志、行动就会大打折扣,但学校如果按照基于社会生活过程进行课程开发的要求,“生活冲突与心理调适”就更具有生活性、实践性和适用性。同理,“交流与表达”较之于“语文”,“生活中的哲学”较之于“哲学原理”,“艺术鉴赏与生活”较之于“艺术导论”,就能更符合学生的社会生活素质需求,走进学生的成长之门。

(4)强化社会生活素质通识教育。高职学生人文社会科学知识、礼貌礼仪常识、艺术鉴赏能力,以及审美情趣、沟通表达及其口才写作技巧等的欠缺和弱化趋势,已成为不争的事实,并严重制约和影响着学生的全面、协调和可持续发展,这与重理轻文、重技术传授轻人文综合素质培养的畸形思维有着密切关系,亦是挤压人文社会科学课时、边缘社会生活素质教育的恶果。因此,必须对学生在中小学及家庭教育中亏欠的内容进行“欠账”清理,在人格心理、待人接物、文史哲艺等方面强化“补缺”。开发“社会生活素质养成”课程,作为必修课(32学时,分4学期实施)极有必要,辅之以其他人文社会科学及生活通识知识选修课,可以化解和治理学生人文综合素质的“维生素缺乏症”,为学生的可持续发展奠定基础。

(5)改进公共基础课程的教学方式方法。“去学科化而生活化、去理论式而活动式”是公共基础课程教学方式方法改革的方向。“去学科化、去理论式”,不是简单地对某门课程名称改头换面,而是按照基于社会生活过程的原则,以典型社会生活情境设计学习情境。通过课内与课外融合、学习与训练融合、校内与校外融合、专题与访谈融合、社会调查与项目研究融合等,采用案例教学、现场教学、项目教学、情境教学,以及经典诵读、写作实训等方法和环节,提高学生的社会生活知识素养,培育人文精神和健全人格,使公共基础课程的教学成为学生社会生活素质养成的主阵地。

[1]赵志群.职业教育工学结合一体化课程指南[M].北京:清华大学出版社,2009.

[2]张尧学.高职教育改革发展座谈会上的讲话[EB/OL].(2009-07-07)[2010-05-15].http://www.tgc.edu.cn/sfjs/ShowArticle.asp.

[3]马斌,王毅.基于课程开发的职教文化建设[J].教育与职业,2008(35):122-123.

[4]中华人民共和国教育部.联合国教科文组织关于职业技术教育与培训的第二届国际大会的建议[EB/OL].(1999-04-26)[2010-05-15]. http://www.moe.edu.cn/edoas/website18/06/info906.htm.

[5]联合国教科文组织总部中文科.教育——财富蕴藏其中[M].北京:教育科学出版社,1996:47.

[6]马克思,恩格斯.马克思恩格斯选集:第1卷[M].北京:人民出版社,1995:276.

[7]联合国教科文组织.学会生存[M]:北京:教育科学出版社,2000:2.

[责任编辑:孙泽文]

Construction of Public Basic Curriculum System of Vocational Colleges Based on Social Life Process

MA Bin

(Nantong Textile Vocational & Technical College, Nantong, 226007, China)

Similar to the establishment of professional curriculum, the establishment of public basic courses should follow the law of social life process. Vocational college students' quality in social life is essential for them to get the future jobs and meet the needs of social life. Therefore, cultivating competent and skillful vocational college students should starts from developing the students' capabilities for social life and reconstructing the public basic curriculum system on the basis of social life process.

Vocational education; Public basic curriculum system; Social life process; Quality education

book=3,ebook=182

G712.07

A

1671-4326(2010)03-0082-04

2010-05-25

马斌(1962—),男,江苏如东人,南通纺织职业技术学院教授.