城市居住格局的历史变迁与和谐社会构建

——以西安城市居住格局的历史变迁为例

孟 航

(云南大学文化产业研究院,云南昆明 650091)

城市居住格局的历史变迁与和谐社会构建

——以西安城市居住格局的历史变迁为例

孟 航

(云南大学文化产业研究院,云南昆明 650091)

为研究城市居住格局的历史变迁及其对和谐社会构建的影响,综合历史学、人类学及相关学科的视角和方法,以西安市为例考察城市居住格局在不同群体和文化互动中的历史变迁,并分析影响这种变迁的各种因素,如行政区划、传统居住区、人口流动、文化互动等。分析认为,应从合理规划设计、注重政策调节、坚持以人为本、健全社会管理等方面考虑,在城市建设中增加和谐因素,减少不和谐因素。

城市;居住格局;历史变迁;和谐社会

十六届四中全会在《中共中央关于加强党的执政能力建设的决定》中首次完整地提出“构建社会主义和谐社会”概念。社会和谐要求实现社会成员团结和睦的和谐共处,其关键之一在于文化的和谐,就是多元文化能够和谐共存。正如有人指出的那样“不同的民族、部落、宗教和种族如何和睦地生活在同一个国家、同一个城市、甚至同一条街道,这是一个既古老而又非常现代的问题”[1]。

城市的建设和发展在中国现代化的进程中有着特殊的重要性。城市,特别是大都市,是由多种人群、多种文化构成的。在城市内部,传统与现代有机地交融在一起,各种各样的人群、形形色色的文化都在城市的舞台上演。随着城市化进程的展开,城市的改造(扩建、拆迁等)可能给城市居民的生活带来一定影响,并可能引发一些不利于和谐的因素。因此,对城市居住格局的研究,将是寻求如何促进不同人群、不同文化之间和谐共处的有效渠道。

现实是历史的延续,通过研究历史上城市居住格局的情况,弄清楚历史上传统居住区的位置、规模,能够更好地理解今天的城市居住格局。有鉴于此,本文试从历史中寻求启示,为布局合理的城市规划和和谐社会的构建提供参考。

一、研究城市居住格局历史变迁的视角和方法

如果用一个比喻形容居住格局与城市的关系,城市仿佛是一个框架,居住格局仿佛是这个框架内事物的摆放位置,它将随着城市的变迁而变化。从漫长的历史当中探求城市居住格局变迁的内在规律,需要选择相应的研究视角和研究方法。

(一)研究视角

关于城市居住格局的形成,大体上可以提出2个视角:一个是政府的行政区划,另一个是传统居住区自身的边界。政府的行政区划对于居住格局有着重要影响,行政区划的变化往往会引起居住格局的改变,在研究的时候,要考虑历史上各个时期城市的统治者在管理城市的过程中有没有严格规定某一类人群必须居住在一定的区域内。传统居住区与行政区划可能不一致,可能在某一个区划内,也可能跨了几个区划,弄清楚传统居住区自身的边界,才能了解居住区的发展和管理模式。

(二)研究方法

对于“城市居住格局”的研究,既要考虑住房的格局又要考虑人口的格局。而城市住房格局,除了反映城市规划的要求、城市建设的水平之外,还反映了居住者的身份、地位、价值观念等,因此分析不同历史时期城市的人口构成变化不失为研究居住格局演变的重要方法。

关于历史上城市的人口构成也可以从不同角度去探讨。有学者在研究汉代城市的时候,提出从阶级构成和职业构成来进行认识的观点,提出在阶级构成方面,“城市作为中央集权政府的政治、军事要地,自然是统治阶级的居住地……被统治阶级中的平民……包括私营工商业者、耕者和佣工、仆役以及在官府手工业部门中服役的卒徒等”[2],在职业构成方面,城市人口包括国家管理机构人员、手工业者、商户、从事文化艺术人员、从事社会服务人员和闲散人员。阶级和职业是人的重要的社会属性,这两个角度值得借鉴。

(三)研究思路

对于城市“居住格局”除了上述视角和方法之外,在涉及有关多个群体和多元文化的讨论中,人类学拥有独特的视角和方法。人类学往往通过不同群体的比较研究,在发现个性的同时也注重寻求共性,从而促进跨文化的沟通和理解。关于城市居住格局,人类学将视域放在不同群体的多元互动中来理解,而人类学的城市研究也经历了长期的积累,有学者指出“社会学用图表和统计资料绘制显示城市结构和特点的大幅地图。相形之下,人类学家所作的高质量和长期的调查研究从原则上说提供了对社会相互作用的更深刻的理解”[3]。因此,本文在综合上述研究视角和方法的基础上,再结合人类学的视角和方法来进行探讨。

西安市古称长安,长安在中国历史上有着十分重要的地位,从周代开始,一直到宋代以前,大多数时期是作为中国的政治、文化中心,其中还出现了汉朝、唐朝等具有世界性影响的文明盛世。现在的西安是陕西省省会,它有着悠久的历史和文化,不仅是陕西的政治、经济、文化中心,而且是中国北方中西部最大的中心城市、历史文化名城和世界性旅游城市。因此,以西安市为例来论述城市居住格局的历史变迁具有一定的典型性。

从居民构成情况来看,根据2000年全国人口普查的统计资料,西安市全市总人口7 274 832人,其中汉族人口7 189 560人,占陕西省汉族人口的20.43%,占西安市总人口的98.83%;少数民族总人口85 272人,其中回族人口64 216人,占陕西省回族人口的46.12%,占西安市总人口的0.88%,占全市少数民族人口的75.31%。另外,西安市超过千人不到万人的少数民族有满族、蒙古族、朝鲜族、壮族、土家族共5个民族。

既然已经了解到现在西安市的居住格局以汉族和回族的居住格局为主,而回族又是元代以后才形成的一个民族,不妨以回族的形成历史发展为线索来审视一下西安城市居住格局的演变。

二、西安城市居住格局的历史变迁

作为一种历史的回溯,追寻一下历史上回族先辈进入城市的过程,可以为研究确定一个起点。伊斯兰教传入中国是公元7世纪左右的事情[4]。这个时间正处于隋唐年代,正是西安历史上作为都城的黄金时代。

(一)唐代

唐朝时期,长安作为一个国际大都会,吸引了不少外国人前来游历。唐代政府特别设立鸿胪寺来主管民族、外交事务。当时,唐与大食(阿拉伯)、波斯等西域国家通商,故此波斯、大食、于阗、疏勒、龟兹、昭武九姓等西域诸国的商人纷纷来华。据说,唐玄宗天宝年间在长安活动甚至居留长安的“胡商”,有的竟居住了40年之久,他们购买田宅,安居不归,人数达到4 000之多[5]。

长安城内有东市和西市,西域来的商人多集中在长安西市,《旧唐书》载在长安西市“波斯邸”鳞次栉比。唐代专门设立互市监和市舶使等机构,对蕃商居住、婚姻、民事纠纷的解决作出立法规定。

除了来华的蕃商之外,还有留居中国的大食兵、贡使,逃难的穆斯林等。现在西安的化觉巷清真寺,被称为陕西800坊之首,寺内现存的《创建清真寺碑记》,据说是唐玄宗时的御史王鉷撰写的。据碑文记载,该寺始建于天宝元年(742),是唐玄宗命令工部官员罗天爵负责建造的。

由于这些外来者较多,唐朝政府专门规定本国人如何与外来者交往。公元836年,京兆府上奏朝廷的文书载“中国人不合私与外国人交通、买卖、婚娶、来往,又举取蕃客钱,以产业、奴婢为质者,重请禁之”[6]。

需要说明的是,唐代来华的不管是大食人,还是波斯人,都还无法将其与现在的回族等同,而且有人认为,其居住地也与现在西安莲湖回族聚居区的位置不一致。现在莲湖历史街区所在区域属于“唐朝卫护机构及朝廷办公机构的用地范围,即唐皇城用地范围”[7],不大可能是居民的居住范围,另有人持类似看法[8]。究其原因,有研究表明汉代城市的市民住宅是与宫阙官衙杂处的,到了隋文帝时期将皇城与居民区分开,皇城禁止私人居住,仅置宫阙、官衙、卫府。唐代沿用这种制度[9]。

从城市居住格局的特点来看,唐代长安的居住格局并不太注重民族性的划分,可能与唐代的民族政策相对比较开放有关,但明显带有等级的区分。

(二)五代至清朝

城市的变化会导致居住格局变化。隋唐长安城被毁之后,留守西安的佑国军节度使韩建缩建西安城,五代、宋、元基本沿用该城。此城已不同于唐长安城,故此城内的居住格局也与唐时期不同。回族的形成基本是在元明时期,而现在的西安城墙内基本格局的形成也是元明以后的事。

元朝建立后,由于中亚、西亚大批穆斯林随蒙古军东迁,元代从中央到地方较长时期内设立“回回哈的司(所)”。中统三年(1262),设陕西四川行中书省。至元元年(1264),赛典赤·赡思丁出任陕西四川行中书省平章政事,他带领一批穆斯林官员和军民来陕,3年之间增加军户21 820户[10]。至元二十三年(1286),改为陕西等处行中书省,以京兆府作为治所。后来,元政府又先后把京兆府改名为安西路和奉元路。忽必烈的第三子忙哥剌被封为安西王,在京兆府城东北面建造豪华宏伟的安西王府。忽必烈之孙阿难答自幼被一位穆斯林抚养大,嗣位安西王后,所部15万蒙古军队改信伊斯兰教,关中地区成为穆斯林的集中地。不难设想,此时的元奉元城内应该是有穆斯林居住的。

明朝西安,在城内东北修筑秦王府城。明朝的开国将领中有不少回回大将,明朝建立后,朱元璋将这些大将调驻各地,随去的有不少穆斯林,据说今日西安回族的先辈当中有从南京水西门那里迁来的。不仅如此,明代也是西安回族发展的重要时期,化觉巷清真寺、大学习巷清真寺、大皮院清真寺、小皮院清真寺等著名清真寺的修建、修缮或重修大都能在这段时期找到线索(其中有些清真寺的历史可以追溯到更早的年代),由此可见今西安莲湖回族聚居区在明代的时候已成规模。

清朝建立后,从顺治六年(1649)开始修筑满城,供八旗军及军人家属居住,成为城中之城。另外在满城南面,修筑“南城”,供汉军驻守。

在清同治元年(1862)以前,陕西回族非常之多,遍布全省7府5州。清代西安城及郊区分别属长安县、咸宁县管辖,在西安城内回族分布“省城节署前后以北……”[11]。据说,西安城内有7寺13坊,城郊有64坊。这种格局到了清朝同治元年发生了变化,陕西回民起义失败,郊区的回族基本上被赶走,只剩下城内的回族万人左右。孤存于西安城内的回民,20余年不能自由进出城,死后就埋葬在城内的回民墓地。

1900年,八国联军攻占北京,慈禧太后和光绪皇帝避难西安。在西安期间,慈禧为清真寺御笔题写8个字“派衍天方”、“教崇西域”之后,才使城内回民获得人身“解放”。这种情况一直保持到清朝末年,日本学者足立喜六1906~1910年在西安的陕西高等学堂任教,据其著作《长安史迹研究》记载“西安城内西大街之北与北大街之西,都是回教徒的居住地。在其廓内的小皮院巷、大皮院巷和花角巷,各有一座大清真寺”[9]。

清朝西安城市居住格局的变化,与清政府的民族政策有很大关系。行政区划中明显地表现出民族隔离性,这才导致了满族分布在满城、汉族分布在南城、回族分布在其聚居区的格局。

(三)民国时期

辛亥革命时,攻打西安城内的“满城”,“满城”成为废墟。民国初期,拆除了满城西、南两面城墙。1928年,“满城”地区成立“新市区”,建立“民乐园”,少数商人在此惨淡经营,其中就有回族。

1934年12月,陇海铁路修筑到西安;1935年1月,该铁路的潼西(潼关到西安)段正式通车,有一些山东、浙江、河南等地客商来到西安,其中有河南籍回民在“新市区”落脚。1937年抗日战争爆发, 1938年郑州花园口黄河决口,接下来几年河南等地连遭旱灾、蝗灾。受天灾人祸的影响,当地许多回民逃到西安,居住在西安的“新市区”[12]、东关、铁路以北等地段,形成了“东头回民区”。在这些区域,回民总的来说是分小块聚居的。

随着新来回族人口的增加,在西安的东头陆续建起了几座清真寺(表1)[12]。当时,回族一般都围绕清真寺居住,故从清真寺的位置也大体能反映新来回族的分布情况。

表1 民国时期西安市外来穆斯林建的清真寺一览

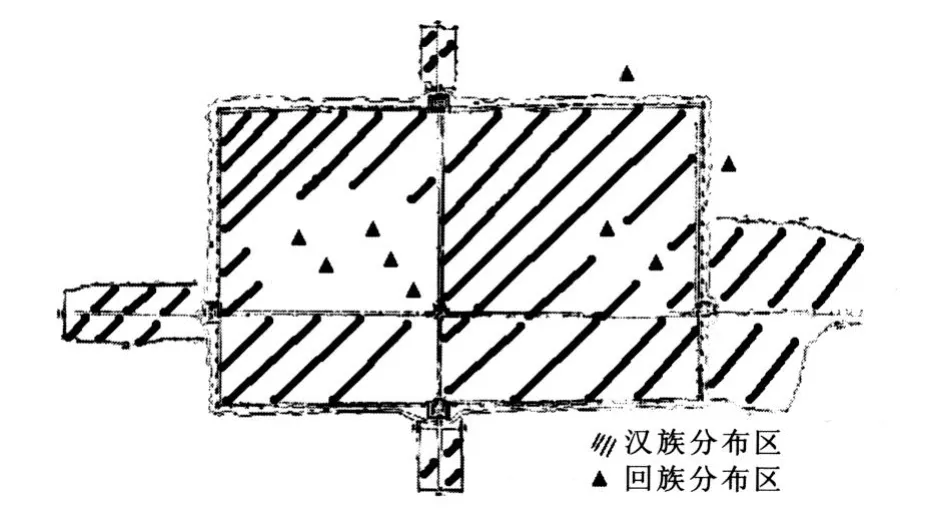

从这里可以看出,民国时期西安市虽然城市规模变化不大,但民族居住格局发生了比较显著的变化,截止到1949年中华人民共和国建立以前,西安市汉族、回族的居住格局大体分布见图1。民国时期西安市民族居住格局的变化,与社会变革有很大关系:

图1 民国后期西安市汉族和回族居住格局

(1)清朝统治结束,老“满城”的拆除打破了人为的民族隔离区,其他民族的群众得以进入该区域。

(2)战争、天灾等祸端,引发人口流动,交通工具的改善,导致外来移民增加,形成新的居民点。20世纪三四十年代,由于黄河决口、连年旱灾、蝗灾、战乱等天灾人祸,来陕的回民在“东头”形成了新的居住区,使得西安市内原来回族仅在西大街以北、北大街以西的聚居区内分布的居住格局得到了扩展。

(3)城市的军事功能降低,行政功能增强,城市行政区划发生改变。20世纪30年代,西安市行政区划分为6区,“第一区大致为现今碑林区的主要部分;第二区从西大街以南包括南关;第三区为西大街以北至莲湖路同时包括西关;第四区大致为北城墙以南至莲湖路、西城墙以东至新城;第五区为东关全部;第六区为城内东北部分”[13]。从这个行政区划当中可以看到,“西头”回民区(西安本地回族)主要在第三区,“东头”回民区主要在第六区,该划分标准有没有考虑民族因素,还无从推断,但有一点很清楚,“西头”回族区的形成先于该行政区划,而“东头”回民区尚未形成。后来的河南等地回民选择在还没有发展起来的新城,是因为该空间未被占据。由此也能看出,社会结构的变化,城市功能的转变,会影响居住格局的形成。当社会阶级对立明显,统治阶级的控制力强的时候,外界作用力对城市内部居住格局影响就强;当社会阶级对立减弱,外界作用力弱的时候,居住格局趋向于自发形成。

(四)中华人民共和国建立以后

从20世纪50年代初国家实施“一五”计划开始,从东北、上海等地来西部支援的军工企业陆陆续续来到西安,其中不少当地少数民族群众也随之而来,比如东北来的有满族、朝鲜族、回族等。这些少数民族职工分布在各单位生活区内。由于这些单位大都建在城郊,使得在西安市城外的少数民族分布也渐渐多起来。“西头”回族区内过去都是围绕各清真寺,形成连成片的平房。20世纪70年代前后,“西头”回族区内建筑活动增加,开始兴建一些简易的多层住宅。

改革开放之后,特别是城市改革后,随着经济的发展,人们收入的提高,许多回族家庭在自家的院落内重建房屋,但是随着人口的增加,老房子住不下,只能往外搬,可是又不愿远离老宅子,造成了城内回族区越来越拥挤。20世纪90年代以来,随着城市建设和改造,一些原来城内的住户被拆迁,在一定程度上也改变了城市居住格局。另外,流动人口增加,散杂居的少数民族多起来,来自外地的经商、打工、上学的少数民族分布在城市的各个区域(图2)。

纵观这一时期居住格局的变化,有以下几个特点:(1)改革开放前,国家层面上的政策性人口迁移(比如支援西北的工业建设),使得外地少数民族随之而来,分散杂居在单位当中。而工厂招工等原因,在一定程度上引起区域性的人口居住地改变。(2)改革开放以后,自发性的流动人口增加,经商、打工、上学等原因,居住格局由集中趋向分散。(3)城市更新改造引发拆迁,加速了居住格局的变化。(4)由于人口增加和生活水平提高,居民自身要求改变居住环境,平房居住转向楼房居住的趋势比较明显。

图2 西安市汉族和回族居住格局现状

三、从西安市的案例看影响城市居住格局历史变迁的因素

(一)居住格局受政治气候影响

中国历史悠久,不同的朝代显示出不同的政治倾向。唐代开放包容的民族政策,虽然使得当时的长安在居住区当中能够容纳一定数量各族居民,但是毕竟受到历史的局限性,封建统治者为了显示皇权的尊严,在居住格局当中显示出身份等级特点。与之不同的是,清代实行的民族隔离政策,导致在清代的西安城内,汉、满、回分区居住的情况。

(二)居住格局受群体聚居影响

城市的研究受到多个学科的关注,而“在经济学家和社会学家所注意到的均体化趋势的背景下,人类学家能够发现每个群体如何在不同的社会、特别是在大城市的环境里创建自己的特殊形象”[3]。利用人类学的这种在多种群体互动中的比较研究,可以发现在城市经历了上千年变化的过程中,不同社会群体之间的居住格局也在不断地发生着变化,一方面有的群体形成了自己的聚居区,另一方面,随着不同时代社会制度和社会政策的改变,这种传统居住区域也随之扩大或缩小。

(三)居住格局受人口流动影响

城市居住格局的变化也与人口的流动有关,随着一批批外来移民的进入,城市居住格局不断地进行着新的调适。不管是早期来华的蕃商,还是作为军事驻扎的八旗军队,不管是遭遇天灾人祸的难民,还是随工厂迁移的职工,这些不同群体的每一次到来,都要引发原有居住格局的改变,使得城市居住格局的历史变迁中显现出“稳定—不稳定—再次稳定”的动态模式。

(四)居住格局受文化互动影响

城市居住格局的变迁也是多种文化互动的结果。西安的城市居住格局变迁表明,一种外来文化移入另一种文化(特别是文化中心)当中难免表现出一定的异质性,其“生根落户”的过程也是其不断与本土文化进行适应的过程,使得自身的存在具备一定的“合法性”。这样在同一个城市中,许多不同文化在互动中各自维系着自身“边界”的消长,最终形成了多元共存的分布格局。

四、城市居住格局历史变迁对和谐社会构建的启示

党的十七大报告指出,最大限度地激发社会创造活力,最大限度地增加和谐因素,最大限度地减少不和谐因素。通过对城市居住格局历史变迁的研究,不难发现许多有益的启示。在今后的城市规划和建设当中,关于如何增加和谐因素,减少不和谐因素,可以从如下几个方面来考虑。

第一,合理规划设计。城市居住格局受到城市发展总体目标的影响,在发展经济的同时,也要注意文化和社会等方面的建设,对于如何发挥城市传统特色,使传统文化与当代社会相适应,都要在制定目标的时候有所考虑,这个过程中还要增强决策透明度和公众参与度。

第二,注重政策调节。城市居住格局受到政府政策的影响,从历史上来看,是否对居住区人员身份有所限制,是影响人群居住选择的重要因素。如今,限定身份的情况虽已改变,但受到收入等经济条件影响,还是会造成一定程度的居住格局的分隔,比如形成富人区、低收入人群区等,这就需要相关政策来调节贫富差距。

第三,坚持以人为本。居住问题是与人民利益最现实、最直接的问题之一,受到广泛关注。发展是为了造福人民,而发展的成果需要人民共享,因而要兼顾不同群体的利益,特别是照顾弱势群体,巩固和发展平等团结互助和谐的社会主义民族关系,促进各民族的共同繁荣发展。

第四,健全社会管理。随着经济发展,城市建设力度加大,社会流动性加速,城市居住格局的变化也较大,许多原有传统居住区的“边界”也相对开始模糊,外来人口的迁入改变了居住区内部的人员构成情况,使得居住格局的微观环境变得复杂,这需要健全基层社会管理体制,使政府管理与社会参与相互协调。

五、结 语

近百年来中国社会发生了深刻的社会变迁。中华人民共和国建立后,中国社会长期处在计划经济体制下,城乡二元结构和户籍制度,使得人口的流动受到限制。改革开放后,由计划经济向市场经济转型,在以经济建设为中心的拉动下,中国社会各个领域发生了重大变化,城市化的程度进一步提高,人口流动加速,大量人口涌向城市,城市和乡村之间的界限开始淡化。在这样一种时空背景下,对中国城市居住格局进行研究的意义与中国的战略发展目标相一致。

[1] F·格罗斯.公民与国家:民族、部落和族属身份[M].王建娥,等,译.北京:新华出版社,2003.

[2]周长山.汉代城市研究[M].北京:人民出版社,2001.

[3]内斯托·加西亚·坎克里尼.世纪末的城市文化:人类学展望[J].国际社会科学杂志:中文版,1998,15 (3):55-67.

[4]王俊荣,冯今源.伊斯兰教学[M].北京:当代世界出版社,2000.

[5]司马光.资治通鉴[M].北京:中华书局,1956.

[6]王钦若.册府元龟[M].北京:中华书局,1960.

[7]周海虹,韩宏绪,白惠亭,等.论古城西安莲湖历史街区风貌保护更新途径[J].城市规划,2004,28(12): 53-57.

[8]武伯纶.西安历史述略[M].西安:陕西人民出版社, 1979.

[9]足立喜六.长安史迹研究[M].王双怀,淡懿诚,贾云,译.西安:三秦出版社,2003.

[10]宋 濂.元史[M].北京:中华书局,1976.

[11]余澍畴.秦陇回务纪略:卷1[C]//白寿彝.回民起义.上海:神州国光社,1953.

[12]海红明.西安新城区回族和清真寺由来之简述[J].陕西穆斯林,2005,3(2):39-41.

[13]原建军,易彦君,陈景聪.一张民国老地图解读西安历史变迁[N].西安日报,2005-09-29(5).

Historical changes of urban residential structure and building a harmonious society——an exemplification of Xi'an

MENG Hang

(Institute for Cultural Industries,Yunnan University,Kunming 650091,Yunnan,China)

The study of residential structure is efficient route to promote the ha rmonious coexistence of differentpeople and culture.In the course of urbanization,the study of residential structure attracts attention from different disciplines.This paper takes Xi'an as an example,reviews the historical changes of residential structure in the city from the perspective of history,anthropology and related disciplines,analyzes the dynamic changing pattern of residential structure and discusses the factors that have influence on residential structure,including district,traditional residential area,floating population and cultural interaction.The author,finally,puts fo rwards some suggestions that can promote the social harmony in city planning and construction.

city;residential structure;historical change;ha rmonious society

F291

A

1671-6248(2010)02-0108-06

2009-10-15

孟 航(1980-),男,河南开封人,云南大学助理研究员,英国剑桥大学访问学者。