60年后志愿军老战士再跨鸭绿江

■ 殷孜涵

60年后志愿军老战士再跨鸭绿江

■ 殷孜涵

今年10月25日是中国人民志愿军抗美援朝战争60周年,4月12日,来自郑州的全国首家“抗美援朝老战士之家”的22位老战士跨过鸭绿江大桥,踏上了他们魂牵梦绕的故土。

60年一个甲子,归国的志愿军战士有的已经去世,活着的也是七八十岁的老人了。多少次梦里,他们回到了朝鲜的三千里锦绣江山。在中朝有关部门的帮助下,他们带着黄河水和黄土,自费到朝鲜祭奠牺牲的战友,他们也是国内开放组团赴朝游后从辽宁省丹东市过境的首批志愿军老战士。

时隔近60年,能到自己浴血奋战的地方看看,能给留在异国他乡的战友烧张纸,对他们来说此生无憾。在朝鲜的5天里,他们到了志愿军烈士陵园、板门店等地。故地重访,万千感慨涌上心头。

冒雨重访鸭绿江断桥

4月份的丹东市乍暖还寒,12日下午,丹东市的鸭绿江断桥旁走来了22位身穿军装、胸戴奖章的老人。雨中,军乐团反复演奏着老人们熟悉的《中国人民志愿军军歌》。

站在断桥前,这些来自郑州“抗美援朝老战士之家”(以下简称“老战士之家”)的志愿军老战士感慨良多。

抚摸着断桥旁矗立的两门大炮,83岁的祝子清老人眼睛湿润了。赴朝作战前,祝子清和志愿军第六十军高射炮营的战友们在这里守桥半个月,这两门大炮就是他和战友们曾用过的。

1950年11月的一天,祝子清和战友们来到了硝烟弥漫的鸭绿江畔。他看到丹东 (那时称安东)满目疮痍,火车站和工厂更是遭到了敌人飞机的多次轰炸。美丽的朝鲜土地上也是炮声隆隆。

1950年6月25日,朝鲜战争爆发。9月15日,美军在仁川登陆,越过三八线并占领平壤。10月25日,中国人民志愿军打响了入朝后的第一仗,后来,这一天被定为中国人民志愿军抗美援朝纪念日。

日本人在1909年修建的鸭绿江铁路桥是鸭绿江上第一座桥,为切断我方供给线,1950年11月8日美军炸断了这座长达近千米的铁路桥,中方所剩的四孔残桥保留至今。1993年鸭绿江断桥被重新维修,成为全国爱国主义教育基地和红色旅游景区。

祝子清老人告诉记者,那时,丹东是中国志愿军的大后方,很多物资要从这里运到前方。鸭绿江第一座大桥被炸断的同时,与其相邻的第二桥也遭受了严重的创伤,祝子清和战友们的任务就是用高射炮射击敌人的飞机。

今年4月12日,朝鲜正式成为中国公民组团出境旅游新的目的地国家,他们是首批通过丹东口岸赴朝的志愿军老战士,他们受到了丹东市有关部门的热烈欢迎。当年,他们从鸭绿江大桥凯旋回国时,丹东人民欢迎的盛况犹在眼前。

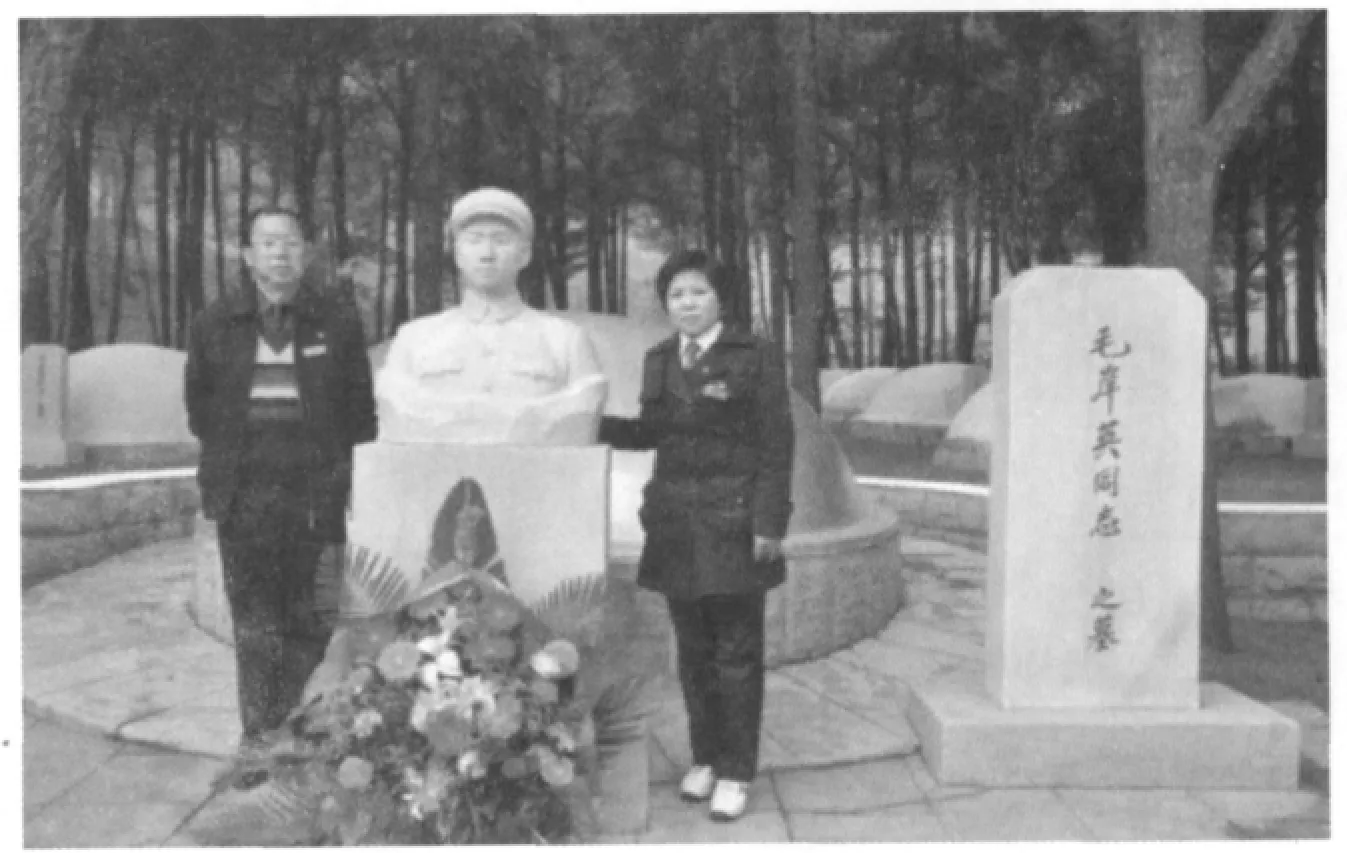

老战士之家(女的为张爱兰)

近60年过去了,昔日一片废墟的丹东已经变成了一座美丽的城市。站在江畔远眺,江中间的鸭绿江断桥桥墩静静矗立,丹东对面的朝鲜也隐约可见。

孝女替父寻找战友

这次赴朝的志愿军老战士年龄最大的86岁,最小的也76岁,而促成他们此行的是老战士之家的创办者张爱兰。

张爱兰是一位志愿军老战士后代,她的父亲张增德和战友陈春元在抗美援朝战场上曾用一挺高射机枪打落一架美军飞机。朝鲜战争结束后,张增德转业回到了河南省中牟县,从此与陈春元失去联系,他只记得陈春元是湖北的。

为了满足父亲的愿望,2008年7月份,张爱兰在湖北寻找了一个半月。后来,在媒体的帮助下,终于在武汉找到了陈春元,可惜的是,陈春元已经在10年前去世了。

为了方便这些志愿军老战士相见,2008年底,张爱兰把生意转让后,在郑州租了一个三室一厅的房子,置办了十几张床和被褥,又制作了一些展板,把父亲用过的一些相关物品也摆在室内。2009年1月14日,全国首家志愿军老战士之家成立了,中国人民解放军空军原副司令员王定烈将军获悉此事,慨然题词。

后来,越来越多的志愿军老战士来到这里相聚,她像对待自己的父母一样,管吃管住。这些老人也把自己精心保管了几十年的实物拿出来让张爱兰保管,现在她已接受捐赠的纪念物有500余件。

今年3月份的一天,张爱兰接到了朝鲜民主主义人民共和国驻中国大使馆参赞郑贤宇的电话。原来,郑参赞从网上看到张爱兰创办志愿军老战士之家的事,非常感动,特地打电话向她表示感谢。

张爱兰提出了志愿军老战士想到朝鲜去给牺牲的战友扫墓的事,郑参赞高兴地说,朝鲜人民欢迎他们再回朝鲜看看。朝鲜驻中国大使馆又把这事向国内进行了汇报,朝方非常重视,此行一路绿灯。

干净漂亮的平壤市区

4月12日上午,老人们开始乘车过鸭绿江上的中朝友谊桥。1950年12月初,志愿军第六十军高射炮营一排二班长的祝子清和战友们就是唱着铿锵有力的志愿军军歌,从这里跨过鸭绿江的。

过朝方的检查站时,朝方军人一见是志愿军老战士,马上行军礼。过边境口岸后,他们从新义州坐上了发往平壤的火车,这列火车就像是国内六七十年代时的火车,不过,他们坐的那节车厢是最好的一节。6个小时后,火车到达了平壤市火车站。

1952年年底,马怀臣所在的第一军第二师第六团后勤处运输连跨过鸭绿江。1953年4月,马怀臣和战友们急行军到中线换防,接替第四十七军守卫马良山阵地,他们的运输连被分成5个运输小分队,经常冒着炮火运输物资。

朝鲜停战后,马怀臣和战友们有时往西线转移,有时往中线转移。他看到沿途的铁道两旁有数不清的炸弹坑和被炸坏的火车车厢。朝鲜的城市是一片废墟,就连一些村镇也是满目疮痍。那时,马怀臣数次路过平壤。平壤城内,没有一座完整的建筑,到处是炸弹坑和瓦砾。60年来,朝鲜发生了哪些变化?牺牲的战友们魂安何处?

到平壤一看,这里的干净漂亮超出马怀臣的想象。这里不乏摩天大楼,街上到处是郁郁葱葱的树木,大同江穿越平壤市区,形成了很多岛屿模样的湖心岛。让他们称奇的是,在水面上栖息着上百只像天鹅一样的飞鸟。

他们看到,平壤市没有垃圾桶,没有广告牌,居民楼上没有防盗网。平壤街头人车稀少,到处可见在执勤的漂亮女交警。

他们住在了羊角岛国际酒店。47层高的羊角岛国际酒店是朝鲜的特一级酒店 (相当于国际标准的五星级),因坐落在平壤市大同江羊角岛上而得名。站在窗前,美丽的平壤尽收眼底。房间内设施齐全,还开通了卫星电视频道,他们不仅可以看到中国中央电视台各频道,而且还能看到英国、俄罗斯以及香港凤凰卫视等电视节目。

板门店气氛依然紧张

13号上午,他们乘坐大巴车前往板门店。

悬挂中朝两国国旗、写着“中国郑州抗美援朝老战士之家”字样的大巴车,经“统一大街”和“统一大道”南下。板门店位于朝鲜最南端的开城特级市,离平壤市有150多公里的路程,要经过4个检查站。一见他们的车,沿途执勤的士兵就给他们行军礼。

在几天的行程中,陪同的除了朝方工作人员和导游外,还有朝鲜中央通讯社的一位摄影记者。有时,中国驻朝鲜大使馆也派人陪伴他们。

毛岸英之墓

让大家印象最深的是朝鲜人着装的颜色,朝鲜男性基本上穿的都是蓝色的中山装,或者夹克衫,女性多以黑色套裙为主,下面是短袜和皮鞋。几乎每个朝鲜人都会佩戴金日成头像或朝鲜劳动党党徽的胸章。在重大节日时,朝鲜女性要穿五颜六色的民族服装。

沿途的车辆很少,农村的房屋是一个款式,整齐划一。此时,树木刚刚发芽,山上的松树绿油油的,田地里可见育的秧苗。那里的一草一木都让他们感到亲切。

板门店原本是一个无人知晓的小山村,1953年7月27日,朝鲜停战协定的签订,使其扬名于世。在浓郁的树木掩映下,可见许多炮筒隐藏在工事里面,现场充满紧张气氛。

朝鲜停战后,朝鲜北南双方在这个直径大约为800米的 “联合安全区”内,建起了 24座建筑物,双方的不少会谈都曾在这里举行。

在板门店谈判的会议桌前,朝鲜人民军一位少校军官自豪地对志愿军老战士说: “美帝国主义在战争中没有得到任何东西,在谈判桌上也得不到任何东西,只有老老实实地在停战协议书上签字。”

按传统方式祭奠烈士

苍翠欲滴的青松下掩映着一座圆形主墓,高约两米的汉白玉墓碑上刻着 “抗美援朝保家卫国的烈士永垂不朽”的金色汉字。板门店附近的这座松岳山无名烈士陵园,长眠着1.5万多名志愿军烈士。让他们感到欣慰的是,陵园修得非常好,也非常干净。

祝子清老人说,开城战役是志愿军赴朝作战最早的一次战役,因为战士没有标记,牺牲后不知道他们的姓名。后来,他们的单衣和棉袄上都有一个白布条,上边写着每个战士的名字。

几十年来,这些牺牲的志愿军战士静静地躺在异国的群山之间,守护着自己流过血的土地。山风过后,松涛阵阵,掠过树梢的风能捎去老战士们的思念之情吗?

看着墓碑,80岁的张世章掉泪了。1951年年底,洛阳伊川县的张世章参加朝鲜的中线反击战,1952年阻击战的时候,一个阵地上就剩下一个叫刘东武的排长,看着敌人要冲上来,他抓着两米长的爆破筒和敌人同归于尽。

在一次战役中,张世章的指导员对他说:“等战争结束了,咱们兄弟俩一起请假回去看看爹妈。”可最后,指导员永远地留在了朝鲜战场上。站在烈士墓前,曾经硝烟弥漫的战场上的一幕幕,不停地回荡在老人的脑海里,他仿佛看到了一个个鲜活的面孔。

在墓碑前,他们按照中国传统习俗祭奠战友。先献上了一只花篮,然后把从国内带来的冥币、烧纸点燃。祝子清老人和张爱兰把从河南带来的黄土和黄河水撒在了烈士们的墓前。每个人都泣不成声。

全班幸存者要找到战友墓碑

依山而建的朝鲜桧仓郡中国人民志愿军烈士陵园,是朝鲜最大的一座志愿军烈士陵园。陵园旁边是当年志愿军总部的所在地。大门至陵园第一层有240级台阶,象征着在抗美援朝战争中浴血奋战的240万中国人民志愿军将士。这里长眠着包括毛岸英在内的134名烈士,每一个坟冢前都立有石碑,所有墓旁都种有一株当年从中国移植的东北黑松。

在祭奠时,张爱兰还念了祭文,她边读边哭,其他人也放声痛哭,就连朝鲜的陪同人员也抽泣不止。

她说: “战争的硝烟散尽了,你们的忠骨被埋在异国他乡,更多的战友从烈士身边站起来,擦干血迹,重返故里。每每讲述你们感人肺腑的悲壮故事,我们会感到一种震撼……” “历史的烟云掩不住闪光的记忆,已经逝去和尚在人世的志愿军战士们永远是亿万中国人民心中最可爱的人,几千万朝鲜人民心中的英雄!”

抗美援朝战争中,志愿军共有13万余人阵亡。战后,朝方在各地修建了200多处纪念碑和烈士墓地。因为多种原因,他们只能在这两个烈士陵园进行祭奠。

在朝鲜东线作战时,祝子清老人所在班的8个战士负责一门大炮,他们全部是四川省三台县人。1952年6月份一天早上7点多钟,敌人的几十架飞架从战舰上起飞,从他们高炮营阵地上飞过,一会儿,敌机又掉头俯冲下来,往阵地上仍了一些烟雾弹后,开始狂轰滥炸,阵地上一片火海。作为二班班长和代理排长的祝子清在指挥所被炸得昏迷不醒,二班战士除他之外全部阵亡,他回国后转业到了河南。

这次去朝鲜,他最大的愿望是到战友的墓前烧张纸。遗憾的是,战士们的墓地是军事禁区,愿望未能实现。 “有生之年我还要到朝鲜来,一定要到战友的墓前给他们烧张纸。”老人说。

在大桥上受到特殊待遇

4月15日是朝鲜的 “太阳节”。这一天是金日成诞辰98周年,朝鲜全国从15日起放假两天,并在平壤举行了一系列庆祝活动。未满12岁的儿童将收到由政府赠送的一份饼干和一些糖果。

一大早,志愿军老战士和成千上万的平壤民众一起前往锦绣山纪念宫瞻仰金日成遗容,马怀臣代表老战士之家在留言薄上写下了 “中朝两国人民用鲜血凝成的战斗友谊万古长青”字样。

在平壤市,他们敬谒了象征着中朝两国人民战斗友谊的友谊塔。该塔于1959年10月25日志愿军入朝参战9周年时落成。塔高30米,由1025块花岗石和大理石砌成,象征 “10月25日”这个特殊的日子。

室内保存的两本志愿军烈士名册上,有22700名志愿军烈士的名字,其中团以上干部180名,战斗英雄130名。他们把这些名字全部用相机拍下,带回保存。

4月16日上午,志愿军老战士们依依不舍地离开了朝鲜,而国内的游客正一拨拨地前往朝鲜。朝鲜自古就有 “三千里锦绣江山”的美誉,历经10年的建设,以新义州为中心的鸭绿江流域和七宝山等四大旅游区已经成形。

下午,他们的车驶上了中朝友谊桥的中方一端。让他们想不到的是,守桥的武警官兵让他们下车在桥上走一程。一位武警军官告诉他们,一般人不能在桥上行走,因为他们是志愿军战士,是经过特批的,这也是60年来第一次。

在鸭绿江桥上,他们列队唱起了 《中国人民志愿军军歌》: “雄赳赳、气昂昂,跨过鸭绿江。保和平、卫祖国,就是保家乡……”在鸭绿江断桥旁,在朝鲜的板门店谈判的会议桌前等地,他们数次唱起了这首雄壮的歌曲,这难忘的旋律也一次次地拨动着他们的情怀!○

题图 中朝友谊桥上放歌

责任编辑 马永义