创新政策干预合理性的演进及其对政策干预的影响

张 琳

(中国科学院科技政策与管理科学研究所,北京 100190)

创新政策干预合理性的演进及其对政策干预的影响

张 琳

(中国科学院科技政策与管理科学研究所,北京 100190)

创新政策干预已经得到人们的广泛认可,然而很多学者往往将干预的合理性作为政策建议的前提,而并没有深入比较它们之间的差异及其对政策干预实施的影响。本文从创新政策演进的角度对创新政策的干预合理性、干预方向、干预重点以及合理性的缺陷几个方面进行了梳理和比较分析,从而发现每种创新政策干预合理性只能对特定的干预目的或内容进行支持,并在此基础上为“十二五”规划的制定提出相应的政策建议。

创新政策;政府干预;市场失灵

Abstract:Innovation policy intervention has been widely accepted.Many scholars do tend to consider the rationality of innovation policy intervention as the premise of policy recommendations,but they don’t think through the differences and the impact on the implementation of policy intervention.This paper compares and analyzes the rationality,orientation,priorities and defects of innovation policy intervention in the perspective of the evolution of innovation policy,and puts forward that each rationality of innovation policy intervention can only support specific purpose or content of innovation interventions.At last,this paper gives some relevent policy suggestions to the coming “The 12th Five-Year Plan”.

Key words:innovation policy;government intervention;market failure

全球化的发展加强了创新在竞争中的重要性,政府对于创新政策的制定和干预问题也变得更加重要。创新政策不同于科学政策和技术政策,它将重心从大学和技术研发部门转向了经济体中所有对创新过程有影响的主体[1]。OECD委员会提出,发展创新政策的目的是要“把科技政策与政府其他政策,特别是经济、社会和产业政策,包括能源、教育和人力资源政策形成一个整体”[2]。本文认为创新政策应当是以创造经济福利为主要目的,由科学政策、技术政策、产业政策及其他社会经济政策等组成的政策体系。

政府是创新政策制定和实施的重要部门,在创新政策中扮演着提供必要的材料与基础设施、组织创新活动、提供知识框架以及设定全局性目标的作用[3]。然而,政府对于创新政策的制定与执行不是盲目的,从二战以来其发展往往伴随着创新理论、科技政策理论、技术预见理论的发展。新古典主义经济学、演化经济学等理论的演进也不断为创新政策的制定提供了理论支撑。现在,各国都已经形成了一系列创新政策,而随着创新政策的外延不断扩展、实际情况的日趋复杂,具体政策的目标、调控范围等开始变得模糊,并直接导致政策的执行混乱、资源配置不合理等现象。造成这种现象的部分原因是对支撑创新政策的干预合理性理解不足,不能从干预内容、干预方向及重点上把握创新政策的设计和执行准则。

一些学者从不同角度对于创新政策的干预合理性进行过相应的梳理,如 Lambooy、Woolthuis、Chapman、Laranja、Salmenkaita等。 然而,这些研究并没有尝试着考察创新政策干预的合理性与政策设计之间的关系。国内很多学者往往将干预的合理性作为政策建议的前提,而并没有深入比较合理性之间的差异及其对政策干预实施的影响。本文根据创新政策干预合理性的演进轨迹,对创新政策干预的合理性进行梳理,并对其干预的方向、干预实例及合理性缺陷进行了分析,将干预合理性与实际干预的方向对应起来,并在此基础上为“十二五”规划的创新政策制定提出建议。

1 创新政策干预理论的演进

创新政策的构建不是一蹴而就的,在其发展过程中不断与创新研究进行相互性的学习[4],创新政策干预的合理性理论也在对政策实施效果的不断反思中得以演进。演进主要延续了新古典主义经济学和演化经济学两个方向。虽然两种理论都假设经济主体的活动是理性的,但是新古典主义经济学将假定条件设定为外生,经济主体在给定的条件下做出最优的决策,而演化经济学则强调了经济行为的多样性及差异性。因此体现在创新政策上,新古典主义经济学将政策干预的重心放在创新投入等措施上,而演化经济学则更关注投入与产出的过程[5]。

对于政策干预必要性的最早阐述来源于“市场失灵”理论对新古典主义经济学中静态假设的批评[6-7]。Arrow最早提出了研发投入不可能达到社会最优的问题[8]。他认为由于发明的不可分性、研发收益的外部性以及市场的不确定性,自由企业经济的发明和研究投入,尤其是基础研究投入,会低于社会最优投入。因此,就需要政府对于企业研发投入不足的部分进行补充。对于市场失灵也有学者提出过不同的看法。Fudenberg与Tirole认为当每个竞争对手都寻求积极的创新竞争优势的时候从社会的角度来讲可能存在创新的过度投入。Baldwin和Scott将这种过度投入命名为“竞价过度问题”。然而,现实中更多实证性的数据(如研发的预期回报率)表明在达到市场均衡的情况下实际的投入低于预期的最优化投入[9]。

同样对新古典主义经济学中的假定进行抨击的还包括内生增长理论。由于对技术的外生设置,使得技术的变迁只能通过调整劳动和资本的投入比例起作用。这样的预设并不能真正体现技术进步对于经济增长的影响。Solow首先提出了技术进步对于经济增长的决定作用[10]。Abramowitz发现只有一半的经济产出能够用资本和劳动力的投入增长进行解释[11],并将残差归为不能解释的生产力因素。自此很多学者通过将知识积累及技术进步等作为衡量经济增长的内生变量来减少残差,并构建了一系列内生增长理论模型,具有代表性的模型有“干中学”模型、知识溢出模型、人力资本模型等。

虽然内生增长理论强调了技术进步对于经济增长的影响,但是依然没有充分体现出技术进步自身发展的动态性和演化性的特点。20世纪70年代的经济危机引发了学者对早期经济增长分析方法的质疑,创新对于经济增长的引擎作用渐渐受到认可。Nelson和Winter共著的 《经济变迁的演化理论》开启了演化经济学的发展,他们提出的演化模型去掉了企业利润最大化模型的三种成分——全面目标函数、明确界定的选择集合和企业行为最大化选择的理性化的假设,更加关注企业行为和市场情况的动态过程[12]。其核心内容认为技术的创新与传播过程具有积累性、路径依赖性及背景依赖性的特点。因此,在演化过程中会出现路径依赖或者技术锁定。

同样具有影响力的还有Rosenberg,他对新古典主义经济学的研究方法、熊彼特理论等进行了深刻的点评,并提出了技术的路径依赖性、科学与技术相互促进的非线性关系等诸多重要的创新研究问题[13]。他认为研究、已有的科学技术知识、潜在市场、发明以及生产过程中存在反馈性的循环关系。强调了创新过程中的不确定性、动态性及科学技术的交互性。基于创新的交互、学习、制度等特点,Freeman最先提出了“国家创新系统”的概念,并将其定义为“公共和私营部门中的机构网络,其活动和互动能够激发、引进和扩散新技术”[14]。创新系统的方法认为创新是由企业、组织及制度等构成的交互、非线性过程。其构成要素包括各组成部分和组成部分之间的关系。因此,当创新系统中各个机构的研发达到最优化,而系统整体的创新表现不能达到最优的时候就有可能出现系统失灵。

从历史发展上我们可以看出新古典主义经济学和演化经济学两种理论体系分别从不同的侧面对于创新政策的干预理论进行了支撑。本文在这两种理论主线的基础上又引入了预期短视合理性,希望从预见的角度为创新政策的干预提供理论支持。

2 创新政策干预合理性对政策的影响比较

从创新政策干预合理性的演进过程来看,由于发展轨迹和预设的不同,并不存在一种干预合理性理论能够完全支撑现有的各种创新政策。哪种理论支撑什么样的创新政策的制定?理论对于此类创新政策的启示是什么?理论的缺陷对于创新政策的影响怎样?这些问题都需要我们对创新政策干预合理性与政策的关系进行深入的认识。

2.1 市场失灵干预合理性——重视基础研究

市场失灵理论揭示了研发不能自发地达到市场最优配置的现象,然而现象本身并不能够完全提供政府必须介入的理由。外部性对于资源配置影响才是促使政府制定创新政策的真正原因。Viner认为外部性可以分为货币外部性和技术外部性。货币外部性是通过市场机制发挥作用的,它只会影响货币利益的转移,不会影响竞争均衡达到最优。而技术外部性不通过市场发生作用,它会影响到资源配置效率。只有技术外部性会造成市场失灵[15]。研发的外部性有利于竞争对手降低仿制或再开发的成本,从而会降低研发投入者的积极性。尤其对于基础研究而言,其研究结果仍需要大量的配套研发才能在市场上推广,很多基础研究成果甚至在短期内找不到明确的市场目标。同时,基础研发较高外部性的特点也使得企业的基础研究投入具有极高的风险。但是从全社会的角度考虑,基础研究具有战略性的意义。因此就需要创新政策干预来弥补私人资源在研发投入(尤其是基础研究)中的不足[16]。

基于市场失灵理论的干预方式重点在于鼓励研发及降低高风险领域的研发风险,具体政策包括税收政策、竞争性政策、专利保护、支持基础研究等。而焦距到基础研究的干预方面,政府对于基础研究的直接拨款、研究平台的构建、大学和科研机构的人才培养政策等都是主要的手段。

虽然市场失灵理论为创新政策干预提供了有力的依据,但是它仍然将技术看作是一个“黑箱”。市场失灵理论更加提倡通过提供有利的研发和创新环境来平衡研发的投入问题。以此为指导的创新政策干预措施过于偏向宏观或政府层面,对于较微观层面的干预缺乏指导力。

2.2 内生增长干预合理性——高水平研发的理论支持

内生增长理论通过将知识积累与技术进步等作为解释经济产出的内生变量构建的一系列增长模型具有三个基本特征:①技术进步、知识积累以及人力资本的积累是其他经济活动的副产品;②整个经济表现为规模报酬递增;③在此基础上政府的政策不仅具有水平效应,而且具有增长效应。结合信息具有的垄断性来考虑,研发投入可以为企业带来潜在的垄断收益。这种研发的垄断收益可能会使得已经获得垄断收益的机构缺乏继续深入研发的动力[16]。因此就需要通过创新政策促进高水平的创新与研发投入。

从政策干预的角度来讲,有针对性地促进高水平的创新与研发投入政策可能会引发有关公平问题的讨论。因此,基于内生增长理论的创新政策一般从两个方向进行干预。第一个方向是从全社会的角度培养创新的良好竞争环境,包括税收政策、人才政策、专利保护政策等。可以说内生增长理论比市场失灵理论对政府的科技研发和人才培养支持力度要求更高。第二个方向是允许并鼓励大企业参与到有关国计民生或未来发展的重要课题中来。通过政府部分资助的方式可以推动高水平的研发同时也分担了大企业独立研发大课题的风险。

内生增长理论尝试着对构成技术进步的要素进行结构,并解释技术进步对于经济增长的促进作用。然而,基于内生增长理论的创新政策干预合理性则着重在于对高水平研发的支持。但是在实际的创新过程中,大量的中小企业才是最具创新活力的组织。因此,过于强调促进高水平的研发可能会使得政策干预缺乏公平性,反而不利于激发整个社会的创新活力。

2.3 演化经济学干预合理性——避免技术锁定

演化经济学原理强调了路径依赖对于技术创新的重要影响。如果路径依赖发生了,意味着单个机构不能保证提供最优化产品或对次优化产品的改进[17]。Nooteboom提出 “组织演化中未来的发展方向经常受到过去发展的抵消或者阻碍”[18]。而制度与技术具有协同演化的特点,它们共同推动着经济的增长[19]。因此创新政策干预有助于避免路径依赖对于技术发展的阻碍。

为了避免路径依赖,创新政策干预的方向在于鼓励多角度、多水平的创新。构建良好的创新环境至关重要。为了使创新干预的覆盖面更加全面,应当通过制定一系列不同的政策或者多种政策的混合机制来支持潜在的技术发展路径。另外,鼓励中小企业创新是促进创新多样化、激发潜在创新路径的有效手段。

演化经济学干预合理性对于技术发展的过程、背景等有着较深刻的分析,强调了个体的非正式、习惯性行为的重要作用[17]。然而这种对于背景、个体作用的强调使得其对政策干预缺乏具有广泛意义的政策措施。

2.4 系统失灵干预合理性——促进研发合作

系统失灵干预合理性从创新系统的角度强调了创新政策干预对于促进机构间合作的重要性。Woolthuis等提出创新系统方法的基本预设包括三点:①创新不是孤立发生的,交互是创新过程的核心;②制度是经济行为及表现的关键;③演化的过程扮演了重要的角色。在此基础上当各个组成部分的连接不能够有效运行的时候,创新个体的表现有可能因为创新系统整体表现滞后[20]。Edquist提出系统失灵包括至少四个方面:创新系统的功能不合适或缺失、组织不合适或缺失、制度不合适或缺失以及创新体系各元素之间的联系不合适或缺失[21]。

基于系统失灵合理性,创新政策干预可以通过加强系统各机构间联系促进合作等方式减少系统失灵的影响。因此政策干预的重点在于促进合作性的学习,方便知识在不同机构不同阶段的传播,加强系统不同组织间的合作与沟通,建立相应的鼓励和促进合作的制度等。

然而,系统失灵合理性并不能说明促进研发合作对于产生破坏性创新有推动作用。相反,基于系统失灵合理性,如果出现了与现有合作条件冲突的破坏性创新,已经形成合作关系的机构有可能会联合抵制这种破坏性创新的出现[22]。因此,如果从这个角度出发,创新政策干预过程中应当平衡对已有的及潜在的技术或产业的支持,鼓励并允许失败,以促进破坏性创新的产生。

2.5 预期短视干预合理性——预见未来

从面向未来的角度来看,无论是企业还是研究机构在进行创新活动的过程中都会对相关科学或技术产生一定的预期或对发展趋势的认识。然而,当未来发展机会的信息价值难以获得;或者占有未来发展信息的人并不进行创新活动;或者信息占有者在进行创新过程中找不到合作者等情况发生时,企业或研究机构对于创新机会的捕捉或投入会受到抑制,从而不能达到最优,也就是出现预期短视的现象[23]。政府可以通过发动社会各界的力量,对未来的科技发展趋势进行预见,从而系统研究科学、技术、经济和社会在未来的长期发展状态[24],并为社会提供更多面向未来发展的信息、政策指导以及设置未来科学发展的优先级[25]。

除了组织预见类活动,政府还需要在基础研究投入、信息共享方面给予支持,以保证公共信息能够更加广泛地得到共享,降低企业或其他机构获得信息的成本。

饲养环境:山东欣博药物安全评价研究中心SPF屏障系统,温度20~26℃,湿度40%~70%,换气次数≥15次/h,动物照度15~20 Lx,工作照度≥200 lx,照明时间12 h/12 h明暗交替;实验动物使用许可证号SYXK(鲁)2016‐0011;SPF大小鼠生长繁殖饲料和垫料均购自北京科澳协力饲料有限公司,各项检测符合规定。

然而,目前为止,大多数国家的预见活动还停留在提供参考的阶段,并没有通过立法或者项目等方式整合进政府的干预活动中,使得预见活动的执行效果可能大打折扣。。我国也是近年来才开始认识到预见的重要性,并组织了几次预见活动,然而要使得预见结果能够真正地发挥作用还需要进一步的探索。

2.6 创新政策干预合理性比较

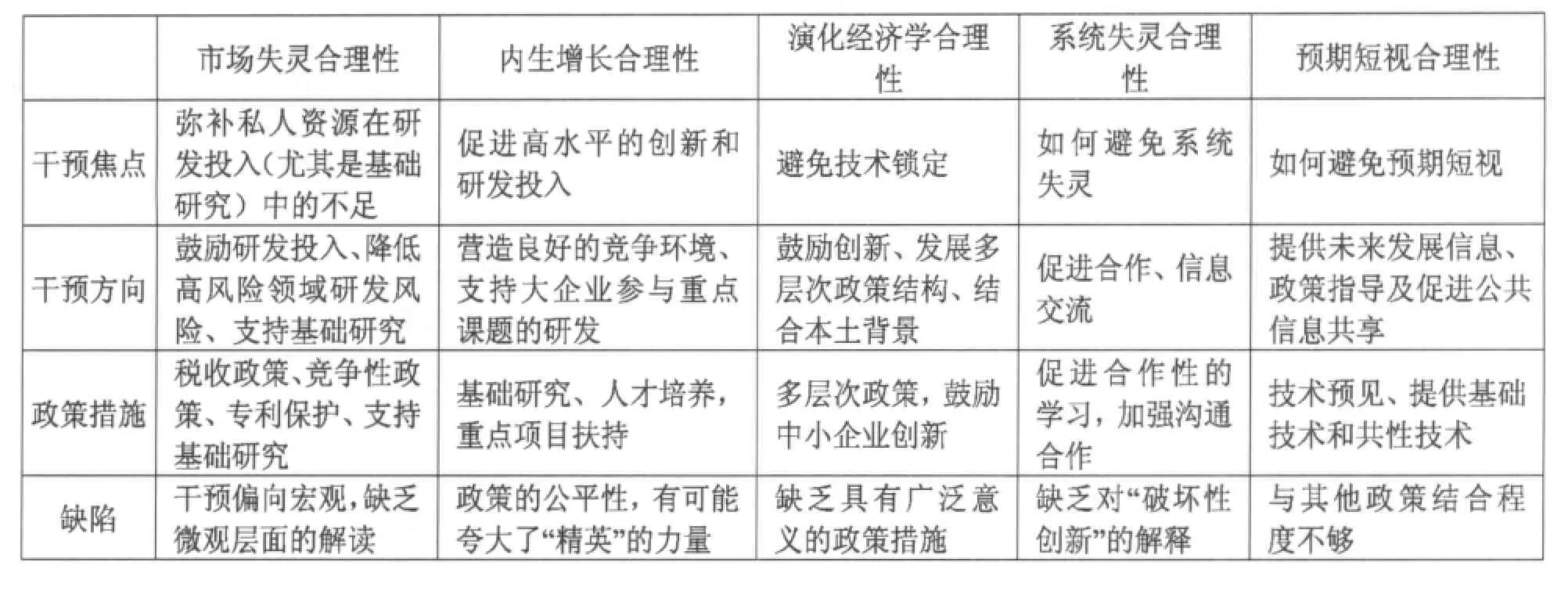

从创新政策干预的合理性梳理中可以看出各种创新政策虽然整体上构成一个体系,但是按照政策干预的内容和目标上来看却可以通过不同的理论进行解释,同时不同的理论支持也对创新政策的干预活动提出了不同的要求,如表1所示。纵然有很多合理性都支持创新政策干预,但是,并不能够保证创新政策的干预一定有效。基于发达国家的宏观调控并不一定能达到预期的目的,很多学者提出了政府失灵理论,即政府难以按照社会福利最大化原则行事,使得在某些情况下政策干预会扭曲资源配置甚至扰乱经济的正常发展。因此,创新政策干预除了要从合理性上把握干预要点外,更加应当注重创新政策框架的构建及政策间的整合。

表1 创新政策干预合理性比较

3 政策启示

即将迎来的“十二五”规划时期是我国深入实践科学发展观、全面落实十七大战略目标的关键时期,对于我国加快产业结构优化升级、提高社会全面创新能力至关重要。从创新政策干预的角度来讲,如何根据战略发展需要合理布局,最大程度地发挥创新政策的激励效果是关键。对于创新政策干预合理性的深入理解有助于从根本上合理规划我国的创新政策体系,有的放矢地促进和鼓励创新活动。

(1)根据干预目的、内容构建层次化创新政策体系。

我国现有的创新政策涵盖了多种方向和目标,包括以基础研究为主的国家自然科学基金、973计划;以应用研究为主的863计划;以平台建设为主的研究实验基地建设等。目标的多样化和管理体系的日趋复杂使得很多创新政策不能专注于特定的调控目标,从而追求广而全的调控效果。然而从国家宏观调控的角度来讲,根据干预目的、内容构建层次化创新政策体系才能更好地实现政策干预的目标。创新政策体系的构建应当根据创新不同阶段的需要对现有的创新政策按照目标和内容进行整合及再定位,使各个创新政策的干预边界更加清晰、政策间的衔接更加流畅,并根据需要修正偏差以及填补政策干预中的空白。

(2)以干预目的、内容为核心采取适当的干预方式。

不同的干预需要对于干预重点、政策工具等的要求是不同的。因此,针对具有特定干预目的及内容的创新政策干预也必须采取不同的干预方式组合。在层次化构建创新政策体系的基础上,以干预目的、内容为核心选择适当的政策干预方式才能够做到有的放矢。

(3)改善和培养创新性的竞争环境。

良好的创新环境是政策干预能否取得理想效果的基础。创新性竞争环境的培养及改善是各种干预理论都普遍支持的结论。面对目前不太乐观的国内和国际经济形势,深化创新结构调整、提高企业、产业的核心竞争力是根本上保证我国经济健康发展的途径。培养本国创新性的竞争环境才能激发企业的创新活力,引导企业向高技术、高附加值的方向发展。

(4)促进和加强产学研合作。

产学研合作对于创新发展的重要意义已经得到广泛认可。然而,在加强产学研合作的同时也应当鼓励非主流的创新活动,从而避免创新路径的锁定。

(5)建立创新政策干预过程、效果的监督和评价体系。

为了避免政府失灵,创造公平透明的创新政策干预环境,政府应当加强对创新政策干预过程、干预效果的监督和评价。建立一套创新政策干预监督评价体系可以在事前、事中和事后分别对创新政策的执行和效果进行考察,并对出现的问题及时做出调整。从长期来看,监督评价体系的建立也可以提高我国创新政策干预的公平性、科学性和合理性。

[1] 詹.法格伯格等.牛津创新手册[M].北京:知识产权出版社,2008.

[2] 连燕华.技术创新政策概论[J].科学管理研究, 1998,16(5):7-12.

[3] Jacobs.D..Innovation Policies within the Framework of Internationalization[J].Research Policy,1998,27(7):711-724.

[4] Mytelka,L.K.,K.Smith.Policy Learning and Innovation Theory:an Interactive and Co-evolving Process [J],Research Policy,2002,31:1467-1479.

[5]林智.创新理论与政策的研究——两种不同视角下的比较和综合[D],北京:中国社会科学院研究生院,2008.

[6] Howlett,M..Governance modes,policy regimes and operational plans:A multi-level nested model of policy instrument choice and policy design[J],Policy Sci,2009,42:73-89.

[7] Salter,A.J.,B.R.Martin.The economic benefits of publicly funded basic research:A critical review[J],Research Policy,2001,30(3):509-532.

[8] Arrow,K.J..Economic welfare and the allocation of resources for invention,in science bought and sold:Essays in the economics of science[M].1962,Chicago:The University of Chicago Press.

[9] Martin,S.,J.T.Scott.The nature of innovation market failure and the design of public support for private innovation[J].Research Policy,2000,29:437-447.

[10] Solow,R.M..Technical change and the aggregate production function [J].The Review of Economics and Statistics,1957,39(3):312-320.

[11] Abramowitz,M..Resource and output trends in the United States since 1870[J].American Economic Review,1956,46(2):5-23.

[12]理查德.R.纳尔逊,悉尼.G.温特.经济变迁的演化理论[M].北京:商务印书馆,1997.

[13]内森.罗森博格.探索黑箱:技术、经济学和历史[M].北京:商务印书馆,2004.

[14] Freeman,C..Technology Policy and Economic Performance:Learns from Japan[M].London:Pinter Pub Ltd,1987.

[15]林成.从市场失灵到政府失灵:外部性理论及其政策的演进[D]:沈阳:辽宁大学,2007.

[16] Laranja,M.,E.Uyarra,and K.Flanagan.Policies for science,technology and innovation:Translating rationales into regional policies in a multi-level setting[J].Research Policy,2008,37(5):823-835.

[17] Liebowitz,S.J.,S.E.Margolis.Path dependence,lock-in,and history[J].The Journal of Law,Economics,&Organization,1995,11(1):205-226.

[18] Nooteboom,B..Path Dependence of Knowledge:Implications for the Theory of the Firm[M],Cheltenham:Edward Elgar.1997.

[19]约翰.福斯特,J.斯坦利.梅特卡夫.演化经济学前沿:竞争、自组织与创新政策[M],北京:高等教育出版社,2005.

[20] Woolthuis,R.K.,M.Lankhuizen and V.Gilsing.A system failure framework for innovation policy design [J].Technovation,2005,25(6):609-619.

[21] Edquist,C..Innovation policy-a systemic approach [M/OL].1999.http://www.druid.dk/conferences/summer1999/conf-papers/edquist.pdf.

[22] Aldrich,H.E.,C.M.Fiol.Fools rush in?The institutional context of industry creation [J].Academy of Management Review,1994,19(4):645-670.

[23] Salmenkaita,J.,A.Salo.Rationales for government intervention in the commercialization of new technologies [J].Technology Analysis&Strategic Management,2002,14(2):183-200.

[24]李健民.全球技术预见大趋势[M].上海:上海科学技术出版社,2002.

[25] Georghiou,L.,et al.,The handbook of technology foresight[M].Cheltenham:Edward Elgar,2008.

(责任编辑 张九庆)

Evolution of the Rationality of Innovation Policy Intervention and Its Impact on Policy Intervention

Zhang Lin

(Institute of Policy and Management,Chinese Academy of Sciences,Beijing 100190,China)

G311

A

2010-06-02

张琳(1984-),女,黑龙江哈尔滨人,管理科学与工程博士;研究方向:创新管理与科技政策。