西部大开发对工业碳排放的影响解析

卢祖丹,赵定涛

(中国科学技术大学管理学院,安徽 合肥 230026)

西部大开发对工业碳排放的影响解析

卢祖丹,赵定涛

(中国科学技术大学管理学院,安徽 合肥 230026)

为识别制约西部地区环境改善的薄弱环节、制定针对性强的改进方案、提升西部大开发的整体品质,本文从规模效应、结构效应和技术效应三个角度分析了西部大开发对工业碳排放的影响。研究显示,规模效应和结构效应是西部大开发对工业碳排放的主要影响途径,其中结构效应的变化主要由国内市场对西部地区工业品需求扩大引起,并不存在“污染天堂”影响;技术效应对工业碳排放的影响不显著,这与当地政府在推动低碳技术发展中主导作用尚未真正发挥有一定关系,相反,外资企业的技术溢出却对工业能耗降低起到了积极作用。

西部大开发;工业碳排放;规模效应;结构效应;技术效应

Abstract:This study explores the impact of Western Development on industrial carbon emissions from the following perspectives:scale effect,composition effect,and technique effect.The results suggest that scale effect and composition effect are two main ways,in which Western Development affects industrial carbon dioxide emissions.Furthermore,the change of composition effect in western regions is mainly ascribed to the expansion demand of domestic market on industrial products rather than the impact of"pollution heaven",while the impact of technique effect is not significant because of ignoring the development of low-carbon technology.In contrast,the improvement of energy efficiency in western regions may be related to the technology spillover of FDI companies.

Key words:Western Development;industrial carbon emissions;scale effect;composition effect;technique effect

1 引言

西部地区是我国的生态安全屏障,其环境质量直接关系到我们整个民族的生存安全和子孙后代的福祉[1]。因此,在对西部大开发战略实施效果进行评价时,环境效果是不可或缺的重要考虑方面。

关于西部大开发的环境问题研究,从开发伊始就不断引起学界的重视。例如从农业资源环境保护角度,王雅鹏等[2]分析了环境的可持续发展与粮食安全、农民收入等方面的关系,指出不能以破坏资源环境和过度耗竭资源为代价换得经济社会的发展和西部大开发的“胜利”;从林业资源环境建设角度,杜受祜[3]指出应抓住西部大开发的契机,借鉴和引进国外参与式自然资源管理方式,加强以天然林保护工程为主要内容的生态环境建设;从环境灾害减免防治角度,何爱平[4]指出西部地区自然环境具有先天脆弱性,大批高能耗、重污染东部企业的西进更加剧了这种恶化趋势,建议通过减少人为灾害及其对自然灾害的放大作用,来处理好开发建设与生态环境保护的关系;从生态环境建设的角度,岳太青[5]认为西部环境建设存在着的工程重复规划、国家投入少等问题,政府应切实把生态环境保护和建设作为一项根本大计,坚持在保护中开发,保护与建设并举。上述研究多是从防范西部大开发的环境风险角度出发,提出种种事前警示和预防措施,但对西部大开发造成的实际环境影响较少进行评估。

目前学界对西部大开发的效果评价研究主要集中于经济领域,如周秋红等[6]运用单因素方差分析对大开发前后西部地区的经济发展、社会水平、固定资产投资、进出口状况进行纵向比较;岳丽萍等[7]运用主成分分析法从GDP总量、企业经营绩效、财政能力、对外贸易差异、居民生活水平角度评价西部大开发战略实施效果;林建华等[8]运用数据对比方法从经济发展和东西部经济差距角度评价了大开发绩效。只有少数研究[9]将环境因素纳入西部大开发实施效果的综合评价框架内,还比较缺乏评价环境影响的专题实证研究,其中关于西部大开发对特定排放物质的影响研究更是鲜有问津。

因此,本文选择工业碳排放为研究对象,对西部大开发带来的工业碳排放影响进行剖析分解,来透视西部经济开发建设对资源环境造成的影响,识别制约当地生态环境改善的薄弱环节,以便充分发挥西部地区的“后发优势”,避免先破坏后治理的恶性循环,探索一条经济建设与资源环境相协调的可持续发展道路,提升西部开发的整体品质。

2 西部大开发对工业碳排放的影响建模

2.1 大开发前后工业碳排放与经济增长的关系对比

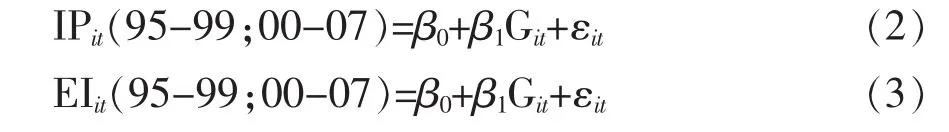

环境质量与经济增长的关系建模主要包括线性、平方和立方设定三种方式,并由此得出两者单调递增关系[10]、倒 U 型关系[11]和 N 型关系[12]的结论。本文基于立方设定,采用逐步向后回归方法,逐步剔除不显著的回归项,探讨整个样本期(1995—2007年)西部地区经济增长(用人均收入表示)对工业碳排放的影响,方程如式(1):

其中CO2为工业碳排放量,G为人均收入,β为拟求的回归系数,ε为误差项,i为省份,t为年份。此外,考察西部大开发对工业碳排放的影响,最直接的方式是以1999年为分界点,对开发前后工业碳排放与经济增长的关系进行比较,以期发现两阶段的差异。

2.2 大开发前后工业碳排放变化的效应解析

人类经济活动对环境质量的影响可分解为三种效应:规模效应、结构效应和技术效应[11,13-14]。规模效应是指伴随经济增长出现生产规模的扩大,带来能源消耗和污染排放的增加,这将对环境质量产生负作用[15];而经济负增长(经济危机或紧缩)则伴随经济规模的收缩,造成能耗和排污的减少,这客观上有利于环境指标的改善,故“增长极限理论”认为只有自觉控制增长、促进增长结束才能实现全球均衡状态,使资源消耗和污染保持最小[16]。结构效应则因经济发展阶段而异,在低收入阶段,经济增长带来工业在经济结构中的比重加大,进而造成资源利用和污染排放的增加,加剧了环境退化;而在高收入阶段,经济增长推动经济结构朝向信息密集型产业和服务业发展[17],较为清洁的第三产业将取代污染较重的第二产业成为经济发展的重心,能源消耗和污染排放得到有效控制,因而有利于改善环境质量。技术效应是指在经济发展的大趋势下,企业为提高竞争力和盈利水平,不断追求新技术、新材料的应用以减少资源投入并降低生产成本,同时收入水平的提高也增加了人们对清洁生活环境的需求,这种需求通过政策途径或市场机制也间接地推动了低碳清洁技术的发展,故技术进步对环境质量产生正向影响[18]。

大开发后西部地区工业碳排放的变化,可追溯为规模、结构和技术效应变化的综合结果。剖析三种效应对工业碳排放的作用效果,可分为三个步骤:第一,了解经济规模、产业结构和技术水平在大开发前后自身发生的变化。具体来说,经济规模可用人均收入(G)来表示[19-20];结构效应(IP)可用工业总产值占地区生产总值的份额来衡量;技术水平(EI)可用单位工业增加值的能源消耗强度 (吨标准煤/万元)来衡量。大开发前后人均收入的年增长率的变化可反映规模效应的变动,此外以人均收入为自变量,采用回归分析分别考察大开发前后经济增长带来的技术效应和结构效应变化,公式如式(2)和(3):

第二,衡量规模效应、结构效应和技术效应对工业碳排放的影响力度变化,即通过计算大开发前后工业碳排放的规模、技术和结构弹性,了解三种效应对工业碳排放的影响力度和方向的变化。第三,通过综合分析三种效应自身变化和影响力度变化,来确定大开发影响工业碳排放的主要作用途径。

2.3 结构效应和技术效应的变化原因分解

结构效应(IP)变化主要由市场需求变动引起,也就是说,在其他条件不变的情况下,市场若增加对工业品的需求,则拉动工业企业扩大生产规模,导致工业总产值占地区生产总值的比重增加,反之亦然。市场需求拉动又可分为内需拉动和外需拉动,为考虑国内需求和国外需求对产业结构的影响孰轻孰重,可在三者之间建立回归方程,见式(4):

其中SR表示工业产品销售量占本省生产总值的比例,用于衡量国内市场需求情况;EP表示出口额占本省生产总值的比例,用于衡量国际市场需求情况。

技术效应(EI)变化可由政府对研发的重视程度和投入力度变化引起,也可由外资企业向当地企业技术溢出引起[21]。可在技术水平、政府科技投入和外商直接投资三者间建立回归方程,通过斜率系数比较来确定两者在推动技术进步过程中的角色地位,见式(5):

其中RD表示科技支出占地方财政的比例,用于衡量政府在推动技术进步方面的作用;FDI表示外资企业资产总值占规模以上企业资产总值的比例,用于衡量外资的技术溢出作用。

3 数据测算、处理及检验

3.1 工业碳排放指标的计算

我国统计部门目前未对工业碳排放量进行统计公布,由于碳排放主要由化石能源燃烧带来,故实践中可根据投入到工业生产的化石能源消费量与能源的CO2转换因子来测算,如式(6):

其中CO2it表示第i省第t年工业碳排放总量;ECkit表示第i省第t年第k种能源的工业终端消费量;TRk第k种能源的CO2转化因子,该指标取自政府间气候变化专门委员会(IPCC)。

3.2 数据收集及处理

根据 《关于西部大开发若干政策措施的实施意见》(国办发〔2001〕73号)规定,我国西部地区包括重庆市、四川省等12个省、直辖市和自治区。为满足数据可得性要求,本文采用1995-2007年西部地区11个省、直辖市和自治区的面板数据(西藏除外),共141个样本。其中各省的地区生产总值 (即全省GDP)、人口、规模以上工业企业工业总产值、规模以上工业企业工业增加值、规模以上工业企业销售收入(2005年后改为“主营业务收入”)、出口总额、外资工业企业资产总值、规模以上工业企业资产总值、物价指数和汇率数据来自1996—2008的《中国统计年鉴》;地方财政科技拨款数据来自1996—2008的《中国科技统计年鉴》;依据 《中国能源统计年鉴》(1996—2008)统计公布的能源消费种类,收集整理各省的煤炭、焦炭、原油、汽油、柴油、煤油、燃料油和天然气8种能源的工业终端消费数据。此外,对所收集数据作如下处理:

(1)重庆市1997年设立直辖市,在此之前隶属于四川省,为规避行政区划变动对数据造成不必要的干扰,重庆市1997—2008年的数据仍加总到四川省或作加权平均处理。

(2)个别省份部分年份的工业能源消费数据缺失,如宁夏自治区2001年等,以插值法估算缺失年份的能源消费量。

(3)为消除通货膨胀等价格因素的影响,用居民消费价格指数(CPI)对当年价人均收入、地方生产总值、工业总产值、工业增加值、工业销售收入作平减处理,得到以1995年不变价表示的各指标数据。为消除汇率波动的影响,以1995年的人民币对美元年平均汇价(中间价)为基数对各省出口总额作平减处理。

(4)技术水平,即工业能源消耗强度,是将各省工业生产所消耗的各种能源折算为标准煤后,汇总并除以该省当年的工业增加值求得。各种能源折标准煤参考系数来自《中国能源统计年鉴》。

(5)为消除异方差现象,对工业碳排放量、人均GDP、单位工业增加值的能耗强度等绝对值指标数据进行对数变换。工业总产值比重、科技投入占地方财政比例等指标为百分比率,不需做对数处理。

3.3 变量的平稳性检验和协整检验

为避免回归发生在随机游走变量之间而导致“伪回归”现象,须进行变量的平稳性检验和协整检验。首先,对变量平稳性进行ADF检验,结果显示所有变量(除工业销售收入占GDP比重(SR)和地方财政科技拨款比重(RD))为非平稳面板序列,但一阶差分后都呈现平稳性,说明原序列为一阶单整序列(即 I(1))。然后,采用 Engle-Granger两步法对变量间的协整关系进行检验,即先对上文公式(1)-(5)进行回归,再对回归方程的残差项进行平稳性检验,结果表明五个公式回归的残差均通过了ADF检验,变量之间存在协整关系,即表明所考察的因变量与自变量之间均存在长期稳定的均衡关系,不存在“伪回归”现象。

4 西部大开发对工业碳排放的影响

进行面板数据回归分析时,需要进行Hausman检验以判断运用固定效应模型还是随机效应模型更有效。经检验,在1%的显著性水平下,各式均拒绝了运用随机效应模型的原假设,因此本文使用固定效应模型进行回归分析。

4.1 大开发前后工业碳排放与经济增长的关系分析

根据式(1)分别对整个样本期、大开发前和大开发后逐步进行立方、平方和线性回归,结果显示立方设定的回归系数在三个时段都不显著。对于整个样本期和大开发前来说,只有线性设定的回归结果是显著的。而在大开发后,平方和线性设定是显著的。

首先,就整个样本期来说,西部地区工业碳排放随着经济增长呈现显著的单调递增趋势,人均收入上升1%将引起0.66%的工业碳排放量增长 (见表1第二列)。其次,以实施西部大开发战略为分界点,可以看出这种关系在前后两个阶段存在较大差异:(1)大开发前工业碳排放与人均收入之间为单调增函数 (见表1第三列),斜率系数为0.27,显著低于整个样本期水平,说明在大开发战略实施之前,工业碳排放量虽随经济发展而增长,但增长较为缓慢。(2)大开发后工业碳排放与人均收入之间呈现“倒U型”关系(见表1第四列),即起初工业碳排放随人均收入增加而增长,而经过一段时间的发展后,工业碳排放将随收入的增加而减少。但经过运算发现,产生这种转折的极值点为32660元,远远大于当前西部地区的人均收入水平(2007年约为11220元),故认为在今后相当长时间内工业碳排放量仍将随着人均收入的上升而线性增长。(3)为比对前后两阶段经济增长对工业碳排放的影响差异,将大开发前后的线性回归结果进行比较(见表1第三列和第五列),发现开发后的斜率系数为0.758,约为开发前的2.8倍,可见后一阶段经济增长对工业碳排放的影响要明显大于前一阶段,即西部大开发战略的实施引起了该地区工业碳排放的大幅增长(见图1(a)),这客观上不利于当地环境质量的改善。

4.2 工业碳排放变化的效应分解

实施西部大开发战略后,西部地区工业碳排放随经济增长而显著增加,这种现象可解释为规模效应、结构效应和技术效应共同作用的结果。首先,三种效应自身在大开发前后发生了极大的变化,具体来说:(1)就规模效应,从图1(b)可以看出在大开发前西部各省的平均人均GDP一直处于缓慢的增长状态,平均年增长率为7.42%;而在大开发后人均GDP呈现陡峭的上升趋势,增长率达到12.94%,这表明大开发后经济规模出现明显的扩张之势,意味着更多的化石能源消耗和二氧化碳排放。(2)就结构效应,从图1(c)可以看出在大开发前西部省份工业总产值占地方生产总值的比重呈缓慢的下降趋势,但大开发之后却逆转为显著的上升趋势;对公式(2)回归可知,大开发前的斜率系数为-0.076(见表2第二列),表明这一时期人均收入上升1%将带来工业比重的0.076%下降,而大开发后的斜率系数为0.112(见表2第三列),表明大开发之后1%人均收入的增长带来经济结构中工业份额0.112%的上升。这说明西部大开发带来的工业碳排放急剧增加不仅是由于经济规模的扩大,还是由于产业结构中工业比重的快速增加。(3)就技术效应来说,从图1(d)可以看出在大开发前西部省份工业生产的能耗水平一直较为平稳并出现缓慢的下降,但大开发后这种下降趋势变得较为明显;对公式(3)回归可知,大开发后单位人均收入的增长所带来工业能耗水平的下降要明显大于大开发前(见表2第四列和第五列)。这表明大开发后西部地区的生产技术水平取得了明显的进步,减少了单位工业增加值的能耗水平,能源使用效率显著提高。由上可知,西部大开发战略实施后,规模、结构和技术三种效应自身都得到了强化。

表1 西部地区工业碳排放与经济增长的关系

图1 西部地区各项指标年度变化表

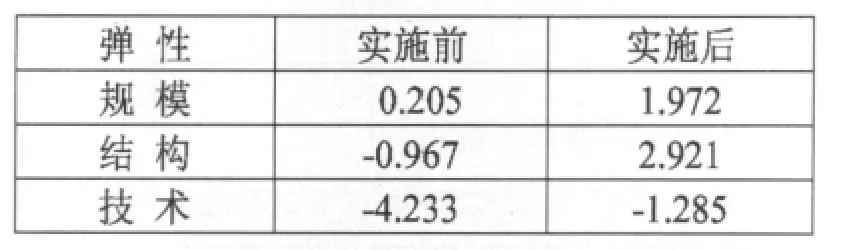

一般而言,经济规模扩大、产业结构中工业比重加强对工业碳排放增加有正向作用,而技术水平提高对工业碳排放有负向作用;但三种效应的综合作用效果不仅取决于效应自身的变化,还取决于三种效应对工业碳排放影响力度的变化,即开发前后工业碳排放的规模弹性、结构弹性和技术弹性的变化。表3展示了三种效应在开发前后对工业碳排放的影响弹性。具体说来,工业碳排放的规模弹性由开发前的0.205上升为开发后的1.972,说明西部大开发后经济规模扩大对工业碳排放的影响力度明显增强;结构弹性由开发前的-0.967上升为开发后的2.921,故从绝对值来看其对工业碳排放的作用力度大大加强,这表明大开发后增加的工业企业更趋向于高能耗、污染密集型,再配合大开发后经济结构中工业比重的由降转升,势必导致工业碳排放的显著增加;技术弹性由开发前的-4.233转变为开发后的-1.285,表明技术进步对减少工业碳排放的影响力度大幅减弱。

综合两方面来说,(1)规模效应和结构效应在大开发后自身得到了加强且它们对工业碳排放的影响弹性增大,故西部大开发后经济规模的扩大、工业比重的增加和新增工业企业更趋向于高能耗型的现状共同导致工业碳排放的急剧增加(见图1(a))。(2)技术效应虽在大开发后自身得到加强,但其对减少工业碳排放的影响弹性却大幅减弱,导致技术进步未能抑制工业碳排放的急剧增加。这是由于对于技术基础比较薄弱、经济实力较差的西部地区来说,技术进步必须服务于振兴经济的目标,故相当长时间内革新主要针对提高能源使用效率和减少生产成本方面,对技术的环境属性,尤其是低碳属性重视不够,所以单纯的效率提高不足以实现碳减排[22]。因此,西部大开发后,规模效应和结构效应是影响工业碳排放的主要途径,技术效应抑制碳排放的作用尚未有效发挥。

表2 西部大开发前后结构效应与技术效应的变化

表3 工业碳排放的三种效应弹性

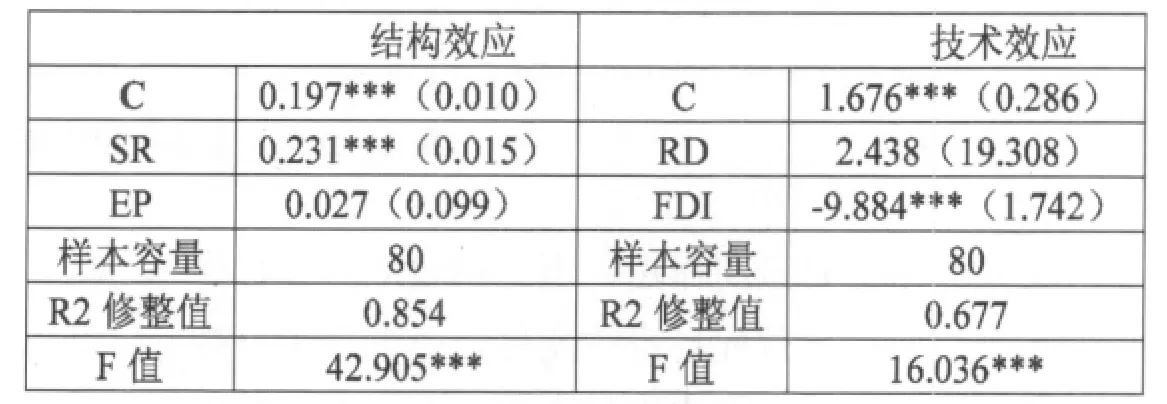

4.3 结构效应和技术效应的变因分析

大开发后,西部地区产业结构中工业比重明显加大且结构效应对工业碳排放的影响力度也明显增强。通过式(4)回归发现(见表4),反映国内需求的变量(SR)斜率系数为显著的正值而国际需求(EP)不显著,表明大开发后工业比重的增加主要是由国内市场对西部地区工业产品需求扩大引起的,而并非源自国际需求增长。这反映了两个问题:第一,随着东部地区经济的蓬勃发展,人们增加的清洁环境需求造成当地环境政策更为严苛,加之大开发战略实施后国家对西部地区发展的政策倾斜支持,越来越多的污染密集型工业企业由东部转移到西部地区来[4],造成西部地区的工业比重显著加大,自2002年起西部地区的工业产品销售率一直稳居三大区域之首[23];第二,西部地区工业比重加大并非是由于发达国家将其污染工业品需求转嫁到环境规制较为宽松的发展中国家造成的,即否认了所谓的“污染天堂假设”[24-25]。

大开发后,西部地区的单位工业增加值的能源消耗强度明显降低,也即能源使用效率明显提高。通过式(5)回归发现(见表4),地方财政的科技投入(RD)与工业能耗降低的关系不明显,而外资企业的比重(FDI)与其关系却是显著的,这表明当前西部地区的工业生产能耗降低可能主要是由外资企业的技术溢出引起的,而地方财政的科技投入在推动技术进步,尤其是低碳清洁技术方面的主导作用尚未真正显现。

5 结论

本文从规模效应、结构效应和技术效应三个角度解析西部大开发对工业碳排放的影响途径,主要结论如下:

(1)西部大开发后,经济增长对工业碳排放的影响程度远远大于开发前。经济增长带来的工业碳排放大幅增加,主要是由规模效应和结构效应引起的,即工业碳排放的增长一方面是大开发后经济规模扩大、产业结构中工业比重增加的必然结果,另一方面与大开发后经济规模和产业结构对工业碳排放的影响力度加强密切相关。

表4 结构效应和技术效应的变因回归表

(2)西部大开发后,虽然工业能耗水平迅速降低,但技术对工业碳减排的影响力度却降低了,导致技术效应对减少工业碳排放的作用效果并不明显。这反映当前西部地区的技术研发应用仍以经济效益为先导,对技术的环境属性重视不够。

(3)结构效应变化并不是由于发达国家将其污染工业品需求转嫁到环境规制较为宽松的发展中国家造成的,否认了所谓的“污染天堂假设”。相反,工业比重增加主要是由国内市场对西部地区工业品需求增长引起,反映了当前东部产业向西部地区的梯度转移趋势。

(4)FDI的技术溢出对西部地区工业生产能耗下降的作用显著,而当地政府在引导推动技术革新,尤其是低碳清洁技术发展方面的主导作用尚未真正显现。

[1]曾培炎.保护好西部环境经济才能持续发展[N/OL].凤凰网,2010-03-27,http://finance.ifeng.com/news/.

[2] 王雅鹏,杨涛.西部大开发中关于农业资源环境保护的思考[J].中国人口.资源与环境,2003,(3):114-116.

[3] 杜受祜.生态环境建设:西部大开发的契机和挑战[J].社会科学研究,2000,(3):43-46.

[4] 何爱平.西部大开发中的环境灾害问题及其对策[J].中国软科学,2000,(6):3-7.

[5] 岳太青.西部大开发中生态环境建设应重视的问题及对策[J].中国人口.资源与环境,2000,(4):39-41.

[6]周秋红,王威明,高勇标.西部大开发绩效评价实证研究—基于西部开发前后对比分析的角度[J].现代经济,2008,(12):47-48.

[7]岳利萍,白永秀.从东西部地区差距评价西部大开发战略实施绩效—基于主成分分析法的视角[J].科研管理,2008,(5):84-88.

[8] 林建华,任保平.西部大开发战略 10 年绩效评价:1999-2008[J].开发研究,2009,(1):48-52.

[9] 彭晖,张丽淑.西部大开发战略实施效果综合评价[J].科技进步与对策,2009,(10):46-50.

[10] Shafik N.,Bandyopadhyay S.Economic Growth and Environmental Quality:Time Series and Cross-Country Evidence[R].Washington DC:Background Paper for the World Development Report(the World Bank),1992.

[11] Grossman G.M.,Krueger A.Economic Growth and the Environment[J].Quartly Journal of Economics,1995,(112):353-377.

[12] Friedl B,Getzner M.Determinants of CO2 Emissions in a Small Open Economy[J].Ecological Economics,2003,(45):133-148.

[13] Copeland B.R.,Taylor M.S.North-south Trade and the Environment[J].Quartly Journal of Economics,1994,(109):755-787.

[14] Cole M.A.,Elliott R.R.Determining the Trade–environment Composition Effect:The Role of Capital,Labor and Environmental Regulations[J].Journal of Environmental Economics and Management,2003,(46):363-383.

[15]于峰,齐建国,田晓林.经济发展对环境质量的实证分析—基于1999-2004年间各省市的面板数据[J].中国工业经济,2006,(8):36-44.

[16]丹尼斯.米都斯.增长的极限:罗马俱乐部关于人类困境的报告[M].长春:吉林人民出版社,1997.

[17] Panayotou T.Empirical Tests and Policy Analysis of Environmental Degradation at Different Stages of Economic Development[R].Working paper WP238,Technology and Employment Programme,International Labour Office,Geneva,1993.

[18] 杜传忠,郑丽.我国资源环境约束下的区域工业效率比较研究[J].中国科技论坛,2009,(10):66-71

[19] Panayotou T.Demystifying the Environmental Kuznets Curve:Turning a Black Box into a Policy Tool [J].Environment and Development Economics,1997,2(4):464-484.

[20] Bruyn S.M.de,Bergh van den,Opschoor J.B.Economic Growth and Emissions:Reconsidering the Empirical Basis of Environmental Kuznets Curves[J].Ecological Economics,Special Issue on EKC,1997.

[21] Teece D.J.Technology Transfer by Multinational Firms:The Resource Cost of Transferring Technological Know-how [J].Economic Journal,1977,87(346):185-196.

[22] Guan D.,Hubacek K.,Weber C.,Glen P.,Reiner D.M.The Drivers of Chinese CO2 Emissions from 1980 to 2030 [J].Global Environmental Change,2008,(18):626-634.

[23]彭真怀.中国西部大开发年度报告2002-2003[M].北京:中央党校出版社,2004.

[24] Mani M.,Wheeler D.In Search of Pollution Havens?Dirty Industry in the World Economy,1960–1995 [J].Environment and Development,1998,7(3):215-247.

[25] Cole M.A.Trade,the Pollution Heaven Hypothesis and the Environmental Kuznets Curve:Examining the Linkage[J].Ecological Economics,2004,(48):71-81.

(责任编辑 刘传忠)

Impact of Chinese Western Development on Industrial Carbon Emissions

Lu Zudan,Zhao Dingtao

(School of Management,University of Science and Technology of China,Hefei 230026,China)

F062.2

A

国家社科基金重大项目“中西部地区资源节约型和环境友好型社会建设战略研究”的资助(08&ZD043)。

2010-06-11

卢祖丹(1980-),女,安徽广德人,中国科学技术大学管理学院博士研究生;研究方向:低碳经济、环境管理。