投资倾斜与城乡收入差距

□郭 琳刘永合

投资倾斜与城乡收入差距

□郭 琳1刘永合2

全社会固定资产投资(FAI)在城乡之间的倾斜程度不同,会对城乡收入差距产生不同的影响。通过协整关系检验和格兰杰因果检验并建立误差修正模型,本文讨论了1981-2007年中国FAI向城镇而非农村的倾斜对城乡收入差距的影响。认为投资向城镇的倾斜导致了城乡收入差距的拉大,而如果转向倾斜农村会缩小收入差距,但是存在滞后效应,滞后两年影响最显著。因此应早日加大向农村的固定资产投资,以缩小城乡收入差距,实现城乡一体化发展。

固定资产投资;城乡;收入差距

一、引言

2008年以来在全球爆发的金融危机和经济危机也给我国的经济增长和社会发展蒙上了一层阴影。在拉动经济增长的三架马车投资、消费、出口中,出口的减速已成必然,消费者信心指数也越来越低,由此促使了国家通过加大全社会固定资产投资的决心和行动。国家旋即于2008年11月宣布出台4万亿元的总投资策略,来拉升经济增长。但是,依靠大规模投资来拉动的经济增长,如果投资投向管理不好,就可能造成城乡收入差距的拉大,从而不利于城乡统筹发展和和谐社会的均衡。

增加农民收入,缩小城乡差距一直是党和政府最为关心的话题之一。1990年末以来,国家一直强调通过启动农村市场、增加农民消费来扩大内需的方针。而为了启动消费(国内需求)、尤其是广大农民的消费,国家更是自2004年以来(时隔18年之后),中央一号文件连续5年以“三农”为主题,在改革开放30周年之际,中央政府更是把十七届三中全会的主题直指三农问题,并审议通过了《中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》,为解决农民增收,缩小城乡差距带来了前所未有的机遇。由此看来,促进农民增收、适当缩小城乡收入差距、统筹城乡发展问题在长期内关系到三农问题的根本解决和和谐社会的建设,在近期则关系到宏观经济的快速平稳增长。因此也可以看出十七大报告首次明确提出“以促进农民增收为核心”的重大前瞻性和全局意义。

【作者单位】1.中国人民大学人口与发展研究中心,北京,100872;2.中国人民银行西宁中心支行,青海西宁,810001

国家“促进农民增收,统筹城乡发展”的决心不可谓不大,社会固定资产投资作为促进生产发展的四大要素之一,也是促进农村地区发展并增加农民增收的一个重要因素。在“以工促农、以城带乡的发展阶段”,相信社会固定资产投资的比重会越来越向农村倾斜,但是其效果如何,社会固定资产投资在城乡之间的分配如何影响到农民的增收以及城乡收入差距的缩小?本文即主要探讨这个问题。

二、有关资本积累和城乡经济发展的理论探讨

刘易斯创立的二元经济模型和哈里斯-托达罗模型都非常注重资本积累在劳动力转移和工业扩张中的作用。刘易斯二元经济理论认为经济发展的中心事实是迅速的资本积累(包括使用资本的知识和技术),而城乡二元结构的出现正是城乡资本积累的巨大差异造成的。在发展的早期二元经济中传统农业部门为非资本主义部门代表,维持着基本生存需要而无法进行资本积累,但是现代工业部门大量使用的是诸如厂房、设备等再生性生产资源,其规模随着生产的发展和资本积累不断扩大,这导致现代经济内部就业人口将拥有越来越多的生产资源并与之相互作用。也就意味着城乡经济二元结构的快速拉大。因此只有不断把农业剩余劳动力转移到城镇部门,然后逐渐提高农村从业者的工资和收入,然后逐步形成农村经济的资本积累机制,才能够逐步缩小收入差距,实现城乡一体化发展。对于资本相对稀缺、而劳动力相对丰富的发展中国家而言,刘易斯模型给我们政策上的启示是要继续把资本积累和投资向城市现代经济倾斜,并实现劳动力要素向城市的自由流动,最终实现城乡的一体化发展。

但是刘易斯模型最常被提到的问题就是对城市失业问题的忽视,而哈里斯-托达罗模型则通过引入城市就业概率的概念把城市失业考虑了进来,认为一个农村劳动力是否迁入城市不仅取决于城乡实际收入差异,而且还决定于城市就业概率或失业率。他解释了传统人口流动模型不能解释的传统发展中国家农村劳动力人口流动与城市失业现象并存的问题。建议在控制城市工资增长的同时,通过发展农业和农村工业,就地解决农业剩余劳动力问题,实现城乡统筹发展。因此,如果物质资本积累和投资都向城市地区倾斜,则会造成城市的大量失业,反而不利于城市经济发展,当然也不利于农村经济发展。根据托达罗的建议,需要进行向农村倾斜的投资政策,以缩小城乡收入差距,实现城乡统筹的一体化发展。

在国内,也有很多学者注意到了公共政策的倾斜对我国城乡收入差距的影响。如陆铭、陈钊(2004)认为地区间人口户籍转换、经济开放、非国有化和政府对经济活动的参与等带有城市倾向的经济政策都是拉开城乡收入差距的因素。他们也特别提到了政府财政支出的结构对城乡收入差距的显著影响。有学者从公共财政支出结构的角度研究了导致城乡收入差距的原因(沈坤荣、张璟,2007;冉光和、唐文,2007)。不同的支出结构会对城乡收入差距产生不同的影响,从国家财政对农业的公共支出方面来看,有学者认为由于效率低下,统计上不显著,而支出结构则比较显著(沈坤荣、张璟,2007)。而国家总体支出中基本建设支出项目占财政支出总额比重的增加会缩小城乡收入差距,行政管理费用支出会拉大居民收入差距(冉光和、唐文, 2007)。另外,人力资本投资,尤其是公共教育支出在城乡间的不同分配也是导致城乡收入差距加大的重要因素(张筱峰、刘剑,2007)。

总体来看,城乡一体化及收入差距拉大问题受到广泛的关注,已有研究多数是从城乡二元分割体制、农村剩余劳动力向城市的转移、农业现代化等方面论述,缺乏对固定资产投资在城乡间倾斜的量化考察,而在我国这样一个投资主导经济增长的国家里,国家拥有的相对稀缺的资本积累向城市的倾斜很可能是造成城乡收入差距进一步拉大的重要因素。因此,本文即主要在于讨论固定资产投资向城市的倾斜(简称投资倾斜)与城乡收入差距之间的关系,探究投资倾斜对城乡收入差距的影响及程度。

三、我国固定资产投资与城乡收入差距的回顾

随着我国国民经济的快速发展,我国全社会的固定资产投资(以下简称固定资产投资,Fixed Assessment Investment,FAI)增长也极为迅速,由1981年的961.0亿元增加到2007年的137239.0亿元,增长了136278亿元,年平均增长率为21.03%。分城乡来看,城乡FAI都出现了快速增长,城镇从1981年的711.1亿元增长到2007年的117413.9,增长了 116702.8亿元,年平均增长率为21.7%;而农村则从1981年的249.9亿元增长到2007年的19825.1亿元,年平均增长率为18.3%。在全社会固定资产投资中,投入农村的固定资产占总固定资产投资的比例从1981年的26%下降到2007年的14.4%,而农村固定资产投资环比增长也有下降趋势。农村固定资产投资和城镇固定资产投资的比值由1981年的0.351下降到2007年的0.169,亦即1981年城镇FAI为农村的2.9倍,而2007年已经上升到农村的5.9倍。可看出固定资产在城乡之间分配的差距无论是绝对数量还是相对比值都在不断的拉大(表1)。

表1 分城乡全社会固定资产投资总额及增长率(1981-2007)

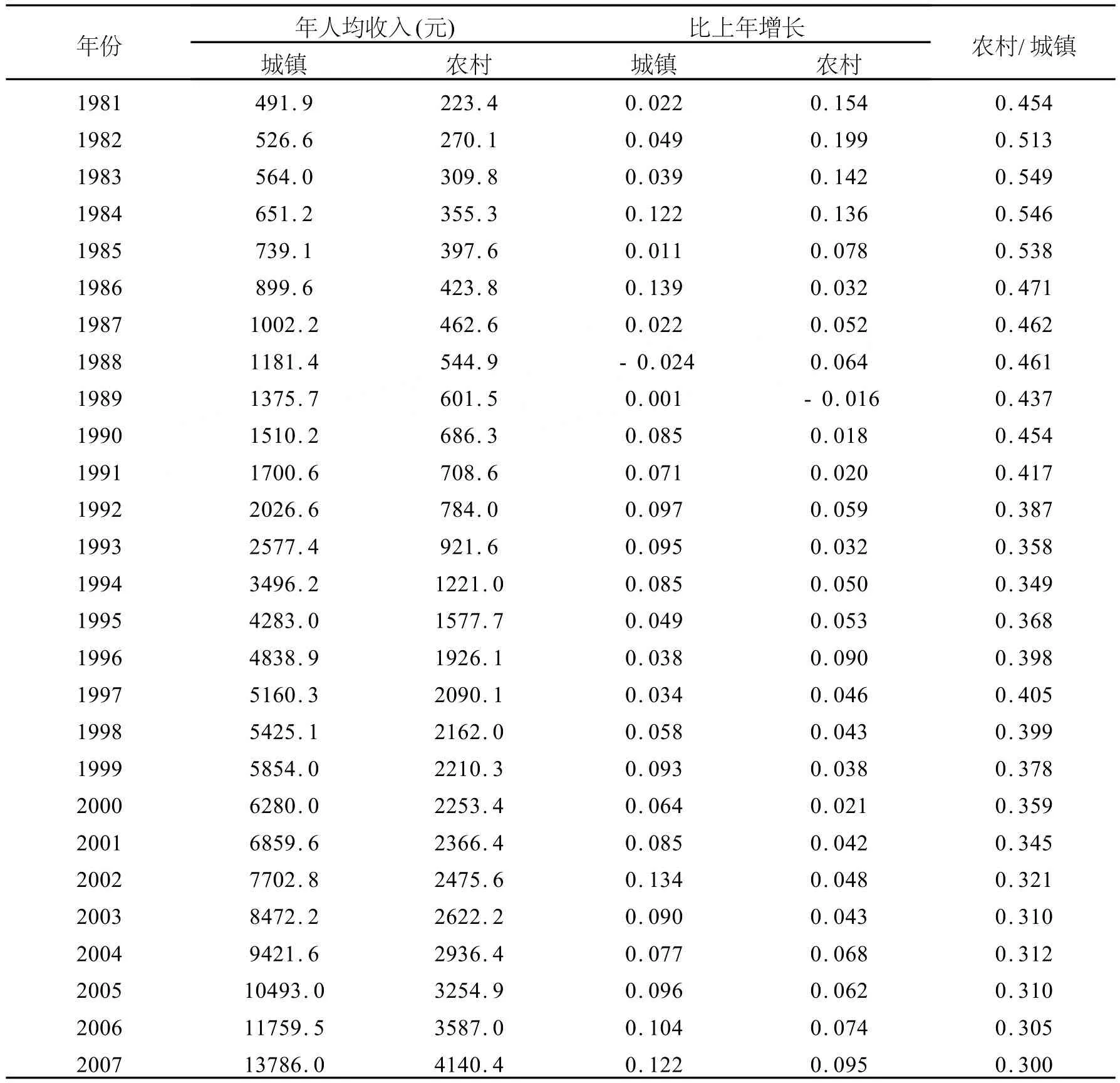

改革开放以来我国农村和城镇居民的人均年收入也出现了跨越式增长(表2)。农民人均年纯收入从1981年的233.4元增长到2007年的4140.4元,年均增长率为11.88%,城镇居民人均年可支配收入从1981年的491.9元增长到2007年的13786.0元,年均增长率为13. 68%,2007年城镇居民人均年可支配收入的增长率已经达到12.2%,而农村人均年纯收入的增长率仅有9.5%;农村与城镇年人均收入的比值也一直呈下降趋势,已经从1981年的0. 454下降到2007年的0.3。

表2 我国农村和城镇居民年人均收入(1981-2007)

我们都知道固定资产投资作为拉动经济的三驾马车之一,对我国国民经济的增长有很大的贡献。因此对国民收入及人均国民收入的增加也有很明显的影响作用。尤其对于中国,在居民消费倾向相对较低的情况下,固定资产投资尤其是政府主导的固定资产投资已经成为拉动我国经济增长的首要因素。因此下面我们就分析全社会固定资产投资在城镇和农村间投向的不同(或者说侧重点的不同),对农民人均纯收入以及城乡收入差距的影响,我们以农村人均纯收入与城镇人均可支配收入之比(城乡收入差距)为代表城乡差距的因变量(Yt),以农村社会固定资产投资与城镇固定资产投资之比(固定资产投资的倾斜程度)为代表投资倾斜的自变量(Xt),对1981-2007年间的数据进行实证检验。

四、固定资产投资之比与城乡收入差距关系的实证检验

(一)理论基础

在对时间序列的分析中,一般的时间序列变量都会随着时间变化而发生趋势性的改变,由此导致其均值和方差随着时间的变动而变动,如果此时进行简单线性回归,则容易出现“伪回归”问题,即二者之间本来没有关系,但是却表现出相关关系。为解决伪回归问题,我们首先需要分别检验因变量和自变量时间序列的平稳性,如果因变量和自变量均不平稳,即变量随时间变化其均值和方差会发生改变,就违背了经典线性回归的经验假设,因此不能进行简单的线性回归。这时就需要看二者之间是否是同阶单整,如果不是,则说明二者没有相关关系,即使表现出来有,也是伪回归。如果是同阶单整,则需要再对二者进行协整分析,分析因变量和自变量之间是否具有长期稳定的关系(协整关系)。如果有,则说明二者之间可能存在线性关系,则可对二者孰因孰果进行格兰杰因果检验,如果检验结果正常,最后就可以在因变量和自变量之间建立和现实拟合较好的误差修正模型(ECM),进而对检验结果进行分析。

(二)一元线性回归模型

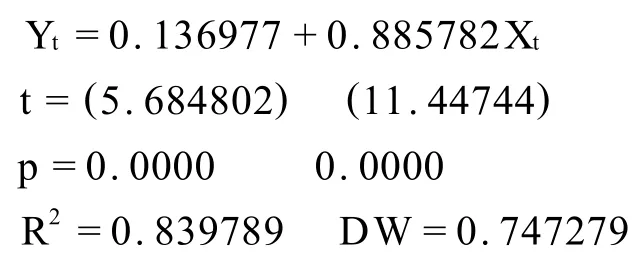

运用 EVIEWS软件先做简单线性回归(OLS模型)。结果如下:

可以看出二者之间的关系很明显,农村固定资产投资与城镇固定资产投资之比每增加一个百分点,农村居民人均纯收入相对城镇居民人均可支配收入就增加0.88个百分点。也就是说,二者之间的差距就缩小0.88个百分点。这个结果好像可以解释,但是考虑到影响城乡收入差距拉大的不仅仅是固定资产投资,还有劳动力外流、土地减少、人力资本差距拉大等一系列因素,因此0.88个百分点的弹性有些过高。

进一步看R2的值,R2=0.839789>DW= 0.747279,因此根据计量经济学的经验结论,两个变量之间可能存在伪回归。这一点由图1也可以直观地看出,二者都存在向右下方倾斜的趋势,可能不是平稳序列,需要对两个序列进行平稳性检验,我们运用ADF法分别对因变量和自变量的序列平稳性进行单位根检验。

图1 Yt和 Xt的曲线图

表3 序列平稳性检验结果

(三)变量的序列平稳性检验(ADF检验)

由表3可知,对于城乡收入差距变量 Yt来说,其ADF的 t统计量为-0.364981,远小于经验水平1%、5%、10%下的临界值(MacKinnon1996算出),拒绝平稳假设,说明城乡收入差距变量是不平稳的。因此需要进一步进行一阶差分检验,检验其单整(单独平稳)的差分阶数,看其是不是单整序列,是几阶单整。发现其一阶差分(DYt)是平稳的。

用类似的方法检验城乡 FAI之比,发现其也是一阶单整的。因此可以对二者进行协整检验。

(四)协整检验:回归残差ADF检验法

对拥有两个变量的OLS模型进行协整检验,使用 ADF检验方法,如果有三变量及以上,则用Johansen协整检验方法。因此本文用ADF检验方法检验城乡固定资产投资倾斜程度和城乡FAI之比的协整关系(表4)。

t检验统计量值为-2.38482,大于相应临界值,从而拒绝 H0,表明残差序列不存在单位根,是平稳序列,也就是二者存在长期的或者均衡的关系。因此我们可以继续对二者之间的关系进行进一步分析。

表4 ADF检验结果

(五)格兰杰因果关系检验

虽然我们看出了 FAI投资之比和城乡收入差距之间的协整关系,但是并不能由此判断二者之间存在因果关系。因此还需要对二者之间的关系进行格兰杰(GRANGER)因果关系检验。检验结果如表5。

表5 Yt和 Xt之间的 Granger因果检验

滞后一期(一年)的情况下,二者之间没有明显的因果关系(也可以说,在10%的显著水平下,城乡收入差距是固定资产投资差距的原因,因为收入增加会带来固定资产投资的增加,而城镇收入值越大,其吸引固定资产投资增加的可能就越大)。而滞后二期(二年)时,可以看出,固定资产投资之比是城乡收入差距的原因,即固定资产投资之比的变化会显著影响到城乡收入比值的变化。也就是说,如果国家加大对农村的固定资产投资的倾斜,会明显缩小两年后的城乡收入差距。而当年收入差距的扩大和缩小和当年的固定资产投资倾斜程度没有因果关系。

(六)误差修正模型 ECM

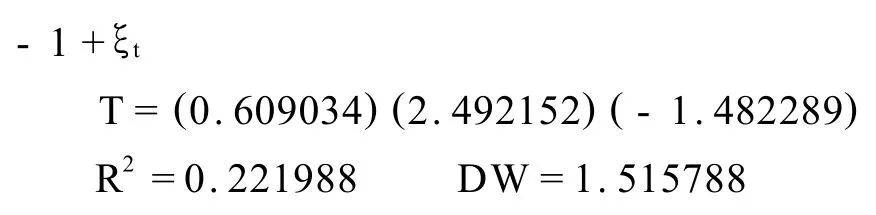

城乡收入之比(Yt)和城乡固定资产之比(Xt)之间存在协整,表明两者之间有长期均衡关系。但从短期来看,可能会出现失衡,为了增强模型的精度,可以把协整回归的误差项 Et看作均衡误差,通过建立误差修正模型把城乡收入的短期变化与长期变化联系起来。误差修正模型的结构如下:

通过Eviews软件估计得到误差修正模型(ECM)的估计结果:

上述估计结果表明,固定资产投资向农村的倾斜程度每增加一个百分点,会带来城乡收入差距缩小0.4557个百分点,城乡收入差距的变化不仅取决于固定资产投资倾斜程度的变化,而且还取决于上一期收入差距对均衡水平的偏离,误差项 Et的估计系数-0.2343体现了对偏离的修正,上一期偏离越远,本期修正的量就越大,即系统存在误差修正机制。对模型的DW检验表明模型的残差序列没有明显的自相关现象。因此,相对于简单线性回归模型,误差修正模型的结果是可以令人接受的。

五、结论及政策建议

1.固定资产投资在城乡间的不同倾斜程度在短期内不会改变城乡收入差距,对一年后的城乡差距也没有显著的影响。但是在滞后两期(两年)时,固定资产投资在城乡之间相对比重的变化会显著影响到城乡收入相对比重的变化。也就是说,如果国家加大对农村的固定资产投资的倾斜,会明显缩小两年后的城乡收入差距。而当年收入差距的扩大或缩小和当年的固定资产投资比例变化没有因果关系。

2.固定资产投资向农村的倾斜程度每增加一个百分点,会带来之后的城乡收入差距缩小0.46个百分点,城乡收入差距的变化不仅取决于固定资产投资倾斜程度的变化,而且还取决于上一期收入差距对均衡水平的偏离。即如果上一期收入差距过大,下一期会相对缩小一些。另外,在促进生产的四大生产要素(劳动力、土地、资本、企业家才能)中,除了固定资产投资之外,本文没有考虑农村另外三大基本生产要素流出的影响,即劳动力、土地、人力资本向城市的倾斜。这三大因素和固定资产投资的倾斜之间有互相促进和相互影响的关系。而固定资产投资向农村的倾斜会在一定程度上减少劳动力外流、土地被城镇化征用、人力资本外流的影响,进而缩小城乡收入差距。

3.因此对我们的启示是国家为增加农民收入、统筹城乡一体化发展,应该加大对农村的固定资产投资倾斜,并尽早引导社会投资向农村转移,加大对农村的经济建设力度。虽然在短期内对增加农民收入,进而缩小城乡收入差距没有显著影响,但是其影响效果更多的表现为一种长期趋势性过程,并带来良性循环,引导全社会固定资产投资向农村的倾斜,会持久并显著缩小城乡收入差距,促进城乡一体化影响。

[1]何振国.财政支农规模与结构问题研究.中国财政经济出版社,2005.

[2]陆铭,陈钊.城市化、城市倾向的经济政策与城乡收入差距[J].经济研究,2004,(06).

[3]沈坤荣,张璟.中国农村公共支出及其绩效分析——基于农民收入增长和城乡收入差距的经验研究.管理世界,2007,(01).

[4]冉光和,唐文.财政支出结构与城乡居民收入差距的实证分析[J].统计与决策,2007,(08).

[5]张筱峰,刘剑.加强和优化我国教育投资的财政支持政策研究.中国软科学,2003,(04).

[6]王永齐.对外贸易结构与中国经济增长——基于因果关系的检验.世界经济,2004,(11).

[7]刘易斯.劳动力无限供给条件下的经济发展.现代国外经济学论文选(第8辑).北京:商务印书馆,1984.

[8]Michael P.Todaro,“A Model of Labor Migration and Urban Unemployment in Less Developed Countries”[J].The American Economic Review,1969,(01).

(责任编辑:邓秀丽)

The incline degree of the entire social fixed assets investment(FAI)shall influence on the income between urban and rural areas.By integration test and Granger Causality Test,the paper sets an error correct model,and discusses the incline of the entire social fixed assets investment from 1981 to 2007 between urban and rural areas in China influences the income gap between them.The paper considers that if the FAI to urban,then the gap is large,and the FAI to rural then the gap is small,there is later affect for the two years.The FAI shall invests rural for the shrinking the gap of the income and development for the rural and urban areas.

The Investment Incline and the Income Gap between Urban and Rural Areas

GUO lin&LIU Yong-he(38)

F320.3

A

1008-8091(2010)04-0038-07

2010-08-25

中国人民大学研究生科学研究基金重点项目资助(项目名称:农村劳动力迁移的代际传递模式研究,项目编号 :08XNI003)。

郭 琳(1982-),女,山东人,中国人民大学社会与人口学院博士研究生,研究方向:人口统计学。