中国食品安全监管的激励机制分析

肖兴志 胡艳芳

(东北财经大学产业组织与企业组织研究中心,辽宁大连116025)

一、引言

“民以食为天,食以安为先”,食品安全事关国计民生,直接维系着亿万人的生命健康,关系到整个社会的稳定与发展。自2001年以来,中国食品安全事故频频见诸各类报刊:“毒大米”、“瘦肉精”、“地沟油”、“苏丹红一号”……2008年9月中旬爆发的三鹿奶粉三聚氰胺超标事件更是震惊全国,接二连三的食品安全事故再次严厉拷问中国食品安全监管体制。

食品安全事故的多发频发使得食品安全日益被社会各界所关注。随着食品产业链条的不断延伸,影响食品安全的因素日益复杂。从目前研究方向看,这些因素大体包括三类[1]:一是表征因素,微生物污染以及化肥、农药、生长激素的使用不当致使有害化学物质在农产品中的残留被指为食品安全的罪魁祸首。二是过程控制因素,食品供应链各环节的不安全因素是导致食品安全问题的主要原因,如生产和加工过程中的不安全因素、包装容器的污染及生产者掺假的“败德”行为[2];中国食品流通市场的规范化标准化程度不高、食品安全控制的技术水平和管理水平低下导致食品在流通中的二次污染[3];消费环节也是食品安全得到保证的重要一环[4][5]。三是制度体制因素,林镝等比较研究中美食品安全监管体制后认为,中国食品安全体系尚在法律标准、组织体系、技术保障等方面与美国存在差距[6];李怀则系统分析了中国食品安全法律法规体系的建设[7];陈兴乐认为政府监管体制与机制不到位、监管信息不畅、部分监管人员缺乏责任感、监测与预警机制缺失等是中国食品安全监管中存在的主要问题[8]。

尽管很多研究人员开始关注中国食品安全监管体制上的缺陷,但是关于如何激励中央和地方各个监管部门高效实施监管的研究相对较少,而近年来中国食品安全事故频发的内在原因正是由于监管的激励机制缺失。中国现有体制下主要负责食品安全的监管机构,如农业部、卫生部、商务部等,按一般化对等分权的纵向配置原则,各级监管机构受地方政府的直接领导,上级监管机构只负责业务上的监督,地方政府出于增加地方财政收入的考虑以及对本地GDP的片面追求,越位干预地方各监管机构的监管活动,使得中央监管机构的目标被扭曲,监管政策无法落到实处;同时,各地食品企业利润最大化的终极目标可能会使其减少对安全生产的投入以求降低生产成本。这样一来,中央监管机构、地方监管机构和食品企业等主体追求的利益不一致,导致对有关食品安全政策的理解和落实存在差异,也就是说,目前中国的食品安全监管仍处于一种激励不相容的状态,因此,亟需在是规制过程中引入激励相容机制,使得各方利益趋于一致,令监管更有成效,从而减少食品安全事故的发生。

二、激励相容理论及模型的条件

在市场经济中,每个理性“经济人”都会尽力追求自身利益的最大化,个人行为按有利于自身利益的规则行动,在这种情况下,如果能有一种制度安排,使“经济人”追求个人利益的行为恰好与集体实现价值最大化的目标相吻合,这种制度安排就是所谓的“激励相容”。任何有效的激励相容机制的设计,均需要满足两个约束条件:第一,参与约束,即代理人执行契约后所获得的效用不能低于其预定效用;第二,激励相容约束,即代理人以自身效用最大化原则选择的行动其结果也使委托人的效用最大化。激励相容理论已经逐渐被认识和接受为是任何经济体制都需要具备的性质。

在食品安全监管中引入激励相容机制,需要确定涉及到的相关利益主体。从监管链条来看,主要涉及三个主体:中央监管机构、地方监管机构和食品企业。中国目前食品安全监管机构主要有农业部、卫生部、国家食品药品监督管理局、国家工商行政管理局、国家质量监督检验检疫总局、商务部等,为了分析问题和建立模型的需要,本文将所有在中央层面负责食品安全监管的部门统称“中央监管机构”。而在地方,由各部门的直属机构及分支机构负责监管,地方政府负责组织协调工作,因此模型中将地方层面的监管机构加以合并,统一由“地方监管机构”来代替,且限定为县一级政府。模型中“食品企业”仅指食品生产和加工企业。本文在此基础上,建立中央监管机构——地方监管机构、地方监管机构——食品企业两个层次的激励相容模型。

三、中央监管机构与地方监管机构之间的激励相容机制设计

根据中国目前的实际情况,中央监管机构委托地方监管机构对食品企业进行监管,中央监管机构从降低食品安全事故发生率得到的效用为U(q),q为食品安全事故发生数,其中,U′<0,U″>0。中央监管机构无法观察到地方监管机构对食品企业的真实监管成本,但以下的事实是双方的共识:即地方监管机构的监管成本可以分为直接成本F(e)和间接成本C(e)两部分。直接成本是其对食品企业是否安全生产进行监督所发生的成本;间接成本是由于地方监管机构的监管力度不够或没有完成监管任务被中央监管机构发现后,对其进行处罚所发生的成本。此外,设努力程度为e,e∈{eh,el},即地方监管机构可能是高效努力的(eh),也可能是低效努力的(el),概率分别是m和1-m。

在此,根据Jean-Jacques Laffont的契约时序,中央监管机构委托地方监管机构针对食品安全实施监管,并提供一组契约,对于后者是否高效努力完成监管任务等信息,前者无从获得,即契约提供之时,两级监管机构之间已经存在信息不对称[9](P20)。

若两级监管机构之间的信息是对称的,那么最优的食品安全事故发生数可以在中央监管机构的边际效用等于地方监管机构的边际成本处得到[9](P21—27)。而现实的情况通常是,令地方监管机构效用最大化的目标通常与中央监管机构保证全国食品安全的最终目标不一致,从而不能达到最优的食品安全事故发生数。为了确保地方监管机构高效努力完成监管任务,需要引入激励相容机制,使得地方监管机构自利的行为选择结果也使中央监管机构的利益最大化。则中央和地方两级监管机构需要订立一种契约,若后者按前者的各项要求高效努力的实行监管,使得本地食品安全事故发生数控制在一个合理范围内,前者则给予后者奖励——增加对该地区用于食品安全监管方面的转移支付,此时形成二者之间的正向激励;而对于地方监管机构不予以配合的事项,比如表面接受任务而实际上消极懈怠,疏于监管,甚至与食品企业合谋结成利益共同体等,中央监管机构相应地予以处罚,减小相关的转移支付数额,甚至予以罚款,以此形成中央监管机构与地方监管机构之间的负向激励[10]。那么在这种奖罚分明的契约机制下,中央监管机构每年根据地方监管机构的工作表现和工作效果给予其一定的转移支付(可正可负,罚款即看成是转移支付取负数),转移支付的多少与地方食品安全事故发生数直接联系,故设中央监管机构对地方监管机构的转移支付为t(q),且与食品安全事故发生数q呈反向关系。

由于信息不对称的存在,中央监管机构评价地方监管机构是否高效监管只能通过对地方食品安全事故发生数的观测。假设q在符合现实的范围内有n个不同的取值,且满足q1<q2<……<qn,设Pik表示在地方监管机构努力程度为ek(k=h,l)的情况下,食品安全生产事故为qi的概率,其满足

在此假定中央监管机构和地方监管机构都是风险规避的偏好者,那么最优风险分担要求每一方都承担一定的风险,则中央监管机构激励相容的最优规划问题可以表示为:

该激励相容问题的约束条件为参与约束(IR)和激励相容约束(IC):

其中,ˉu0为地方监管机构表面接受契约而实际不付出行动所得到的保留效用水平。

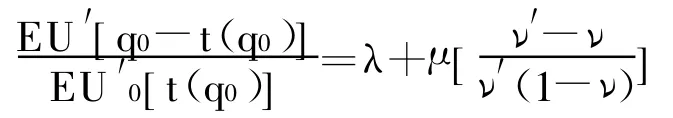

下面利用拉格朗日乘数法求解这个最优化问题。令λ、μ(λ,μ>0)分别为IR和IC的拉格朗日乘数,构造拉格朗日方程并对t(q)求导,一阶条件为:

中央监管机构可以选择一个参照的食品安全事故发生数q*,可以肯定的是,中央监管机构期望地方监管机构总是高效努力的,但在信息不对称的条件下,地方监管机构实际的努力程度只能是e*(e*的具体数值中央监管机构无从获得),从而有则中央监管机构的最优规划问题得到简化,并由此得到一个在q*发生时,中央监管机构对地方监管机构的转移支付最优值t*(q),我们称之为参照的地方监管机构最优收入。

设ν=p(eh)(υ>0)为中央监管机构认为地方监管机构选择了eh的先验概率,ν′=p(eh|q0)(ν′>0)则后验概率,根据贝叶斯法则可以推出:

由于t(q)与q呈反向关系,则当q0>q*时,有t(q0)<t(q*),即地方监管机构在其被观测到的产出(食品安全事故发生数)为q0时可以获得的收入小于参照的最优收入,则可以认为地方监管机构选择el时q0出现的概率大于其选择eh时q0出现的概率[11](P248—254),即pil>pih,那么由于 ν,ν′均大于零,则ν′<ν。因此,当被观测到的食品安全事故实际发生数q0大于参照的发生数q*时,中央监管机构认为地方监管机构选择高效努力eh的后验概率小于先验概率。鉴于此,完全可以认为此时地方监管机构没有以高效努力实施监管,应该受到处罚。

中央监管机构按照地方监管机构监管不力的严重程度予以不同的处罚,对于严重失信的地方监管机构,除了减少转移支付及罚款之外,相关人员还应该被免职,情节严重的追究其刑事责任。这样就使得地方监管机构的监管成本C(e)趋于无穷大,从而使其获得的净效益t(q)-C(e)-F(e)趋于负无穷。面对这种契约,地方监管机构如果存在侥幸心理,则很有可能付出极大的代价,因此,其最优选择就是按照中央监管机构的要求高效努力地对食品企业实施监管。

四、地方监管机构与食品企业之间的激励相容机制设计

在地方监管机构与食品企业形成的委托代理关系中,假定地方监管机构总是高效努力实施监管以期降低事故发生率,而食品企业通常受经济利益驱使为了降低成本而减少在安全生产方面的投入。由于食品企业拥有自身是否安全生产等私人信息,为保证二者目标和利益趋于一致,地方监管机构需要同食品企业签订一项契约:对于一定时期内,安全生产并且无食品安全事故的食品企业,地方监管机构应奖励其一定数额的资金,并适当提供税收减免或税率优惠的政策,鼓励该企业继续提供安全可靠的食品;而对于那些违规生产且时有安全事故发生的食品企业,地方监管机构应视情节严重程度给予其相应的处罚:罚款、勒令停产整顿甚至吊销营业执照并追究相关责任人的刑事责任(由于这里需要将惩罚的力度量化,因此模型中涉及的处罚仅包括罚款)。在这种奖罚分明的契约机制下,设食品企业最终所能获得的奖金为

为了方便分析问题,设食品企业自身努力程度为e,e∈{eh,el},由于其努力程度属于私人信息,处于信息弱势的地方监管机构无法获得,因此,地方监管机构只能通过观测食品企业在安全生产方面的投资额(I)(其中包括安全生产的设施建设、设备投入、为确保生产工人的健康做出的努力等投资)来进行监督。地方监管机构从食品企业加大安全生产投入中获得的效用为U0(I),其中,U′0>0,U″0<0。则地方监管机构和食品企业的期望效用函数可以分别表示为:

按照我们前面所假设的契约时序,委托人地方监管机构在获知代理人食品企业的类型前,向后者提供一组契约,因此,地方监管机构采用期望效用的形式计算其收益,则其激励相容的最优规划问题可以表示为:

对于食品企业来说,同样存在两个约束条件:即参与约束和激励相容约束。下面按照与分析中央和地方监管机构之间的关系相同的方法,由地方监管机构根据实际情况选择一个参照的安全投资额I*,并通过观察I*与I0的关系,利用贝叶斯法则来确定食品企业是否高效努力的实施安全生产,这一过程与上面的分析使用的方法完全一样。当食品企业实际用于安全生产的投资额I0小于参照的投资水平I*时,地方监管机构认为食品企业选择高效努力的后验概率小于先验概率。鉴于此,可以认为,食品企业没有以高效努力来保证安全生产,它面临的是趋向负无穷的成本。面对这样的契约,食品企业的最优选择只能是以高效的努力来保证安全生产,提供可靠的食品。

五、结论及政策建议

本文构建了中央监管机构——地方监管机构、地方监管机构——食品企业两个层次的激励相容模型,试图从中寻求各方主体利益趋于一致的条件。在两个模型中可以看到,从中央监管机构到食品企业,符合激励相容的主要是负向激励,比如对地方监管机构公务人员渎职的责任追究以及对食品企业无视安全隐患进行生产的严厉惩罚。由于食品安全规制是一项系统性的、多主体的复杂工程,本文是在诸多假设条件下对现实情况进行简化后构建的委托——代理模型,仅仅是对激励相容理论在食品安全监管领域运用的初步理论探析。根据本文建立的模型,可以得到如下几点启示:

(一)应由中国食品安全委员会统领食品安全监管工作

通过前文模型分析可以看出,只有中央层面各监管机构统一其目标和利益,才能在各自职权范围内领导和激励下属机构开展地方食品安全监管工作。目前,负责食品安全监管的部门多达十余个,由于采取分段监管为主、品种监管为辅的方式,容易造成多头管理,部门利益冲突等问题,同时又缺少一个真正能够协调各监管部门利益的机构,中央层面的监管机构之间的目标和利益都不尽相同,指导并激励地方监管工作高效开展更是无从谈起。2009年2月28日出台的《食品安全法》中虽然提出由国务院成立食品安全委员会,但是并未对其具体职责做出详细规定,负责综合协调的仍是卫生行政部门。而卫生部、农业部、商务部等部门在横向配置上属于平级关系,由卫生部门协调彼此之间的关系难免遇到阻碍,不利于监管工作的有效开展。因此,为了协调中央各监管机构间的利益,加强部门交流与合作,可以考虑由中国食品安全委员会协调相关各部委的责任,统一组织、协调、管理与食品安全有关的全部工作。

(二)中央和地方监管机构之间实行垂直管理

现有体制的主要监管机构受地方政府的直接领导,上级监管机构只是业务和技术上的领导,而食品安全法草案的三审稿中也规定地方政府作为地方各监管机构的协调者,在增加本级财政收入及提高本地GDP的利益驱使下,地方政府难免会为了保护本地食品企业而干预甚至阻碍食品安全监管工作。因此,可以考虑推行主要监管机构各个层级之间实行垂直管理,不受地方监管机构管辖,直接由上级监管机构全面领导[12]。

(三)加大对违规食品企业的惩罚力度

从模型中可以看出,在地方监管机构与食品企业之间订立的契约中,只有加大对违规生产的食品企业惩罚力度,使得其成本趋于负无穷,才能激励企业加大安全投入保障安全生产。新出台的《食品安全法》中规定的对于违规食品企业处罚金额大多是两千元以上五万元以下人民币,最多不过涉案金额的十倍,相对于违规操作攫取的高额利润来说,这样的处罚力度仍然显得过轻。因此,应该继续加大对企业的处罚力度,比如,发现一次严重食品造假行为,按国际通则永远逐出本行业;由于产品质量不合格甚至含有对人体有害物质并危害到人体生命健康的企业,应当予以重罚,情节特别严重的,吊销其营业执照,并且企业主要负责人终身不得从事食品行业;对无证无照的“黑窝点”要追究当事人的刑事责任等等。

(四)在食品安全监管体制中引入问责制

通过前文建立的模型发现,对于地方监管机构及食品企业的激励主要是负向激励。若地方监管机构没有高效努力完成监管任务从而使该地食品安全事故频发,上级监管机构应视严重程度对其进行处罚,追究相关人员的责任。因此,在各级监管机构中引入问责制十分必要。不仅对滥用、误用公共权力的越职行为和未利用公共权力的缺职行为问责,而且要对故意推诿扯皮的不作为问责。问责制的引入,不仅可以防止寻租行为,还可以激励各级监管部门的公职人员认真履行职责[13],加强对食品安全事故的预防和处理,更好的实现政府的监管目标。

[1]刘为军,潘家荣,丁文锋.关于食品安全认识、成因及对策问题的研究综述[J].中国农村观察,2007,(5):74—75.

[2]柏振忠,王红玲.对食品安全的再认识[J].湖南大学学报(社会科学版),2004,(3):174—175.

[3]刘文,王菁,许建军.我国流通消费领域食品安全现状及对策[J].中国食物与营养,2005,(5):1—4.

[4]王志刚.食品安全的认知和消费决定:关于天津市个体消费者实证分析[J].中国农村经济,2003,(4):41—48.

[5]周洁红,姜励卿.影响生鲜蔬菜消费者选择政府食品安全管制方式的因素分析——基于浙江省消费者的实证研究[J].浙江统计,2004,(11):16—18.

[6]林镝,曲英.中美食品安全管理体制比较研究[J].武汉理工大学学报(社会科学版),2004,(6):155—157.

[7]李怀.中国食品安全规制的制度分析[J].天津商学院学报,2005,(1):2—6.

[8]陈兴乐.从阜阳奶粉事件分析我国食品安全监管体制[J].中国公共卫生,2004,(10):1262—1263.

[9]让-雅克·拉丰,大卫·马赫蒂摩.激励理论(第一卷)[M].北京:中国人民大学出版社,2002.

[10]肖兴志,王钠.转型期中国煤矿安全规制机制研究[J].产业经济评论,2007,(1):4—9.

[11]张维迎.博弈论与信息经济学[M].上海:上海人民出版社,2004.

[12]王耀忠.食品安全监管的横向和纵向配置——食品安全监管的国际比较与启示[J].中国工业经济,2005,(12):68—69.

[13]岳中刚.信息不对称、食品安全与监管制度设计[J].河北经贸大学学报,2006,(5):38—39.