祛湿止痒汤联合西药治疗湿疹43例报告

成玉 ,赵广 ,杨庆琪 ,陈瑞萍 ,牛建荣

(1.解放军空军总医院,北京 100142;2.成都中医药大学,成都 610075)

湿疹是一种常见的由多种内外因素引起的表皮及真皮浅层的炎症性皮肤病,一般认为与变态反应有关,其特点为自觉剧烈瘙痒,皮损多形性,对称分布,有渗出倾向,易演变成慢性,并容易反复发作,可发生于任何年龄、任何部位、任何季节,临床上较难彻底治愈,严重影响患者工作和生活质量。根据湿疹临床特点,我们以清热祛湿、健脾止痒为法,自拟祛湿止痒汤治疗湿疹,临床收到较好疗效,并从2009年10月—2010年2月对43例湿疹患者进行了前瞻性研究,取得较好的治疗效果,现报道如下。

1 临床资料

1.1 一般资料 本组病例均来自2009年10月—2010年2月我院皮肤科门诊,其中治疗组43例,男19例,女24例;年龄10~20岁 4人,21~30岁 6人,31~40岁 15人,41~50岁 4人,50岁以上14人;急性湿疹11例,亚急性湿疹27例,慢性湿疹5例。对照组47例,其中男18例,女29例;年龄10~20岁3 人,21~30岁8人,31~40岁 13人,41~50岁 8人,50岁以上15人;急性湿疹9例,亚急性湿疹28例,慢性湿疹10例。两组患者在性别、年龄、分期等方面差异无显著性(P>0.05),具有可比性。

1.2 研究方法 采用前瞻性、随机、对照原则。患者自愿参加本试验并签署知情同意书后,随机分为A组或B组。A组为治疗组,B组为对照组。随机方法采用完全随机设计,随机数字以病人就诊顺序为编号,样本量为90,分组为2,由计算机随机生成。

1.3 诊断标准 参照湿疹皮炎中西医结合诊疗共识(2009年讨论稿)[1]制定。

中医辨证标准 参照国家中医药管理局《中医病证诊断疗效标准》[2]湿疮的证候分类制定。属脾失健运,湿热内蕴之证。主证:皮损色红伴有渗出、瘙痒,舌苔白腻或黄腻,脉滑或滑数;次证:神疲乏力,腹胀便溏、舌质淡胖。

1.4 治疗方法 参照湿疹皮炎中西医结合诊疗共识(2009年讨论稿)制定。

治疗组西医常规治疗、常规护理基础上,联合“清热祛湿,健脾止痒”之中药(自拟祛湿止痒汤),对照组采用常规西医治疗和常规护理。

1.4.1 西医常规治疗

1.4.1.1 内服药物治疗 抗组胺药物,氯雷他定10mg/次,1次/d;酮替芬1mg/次,每晚1次;儿童用量参照药物说明。

1.4.1.2 外用药物治疗 ①急性期渗出明显予3%硼酸液冷湿敷局部,2次/d,20min/次;②亚急性期渗出较少局部外用洗剂:炉甘石洗剂(院内制剂),2次/d;③慢性期使用膏剂或霜剂:抗敏止痒霜(院内制剂,主要成分醋酸曲安奈德)2次/d。

1.4.2 常规护理 ①避免接触或食用辛辣刺激之品及其它可能致敏物质;②改变不良习惯,皮损处避免搔抓,热水烫洗等加重因素;③心情放松,切忌烦躁不安:④尽可能查找或发现生活中的过敏原,去除可能的致病因素。

1.4.3 祛湿止痒汤组成 地肤子15g,牡丹皮10g,茯苓8g,白鲜皮 8g,苦参 9g,赤芍 8g,当归8g,炙甘草 6g:每日 1 剂,水煎2 次取汁 400mL,200mL/次,2 次/d,饭后半小时服。

1.5 疗程 1周为1个疗程,每周随访1次,共观察3周,判断疗效。

1.6 疗效标准参照湿疹皮炎中西医结合诊疗共识(2009年讨论稿)制定。

痊愈:皮损面积消退大于90%,瘙痒基本消失;显效:皮损面积消退60%~89%,瘙痒明显减轻;好转:皮损面积消退20%~59%,瘙痒减轻;无效:皮损面积消退小于20%或皮损进一步扩大,瘙痒加重。有效率=痊愈率十显效率。

2 结果

治疗组、对照组有效率分别为93.02%、61.70%。两组比较,差异有统计学意义(χ2=17.140,P<0.01)。见表 1。

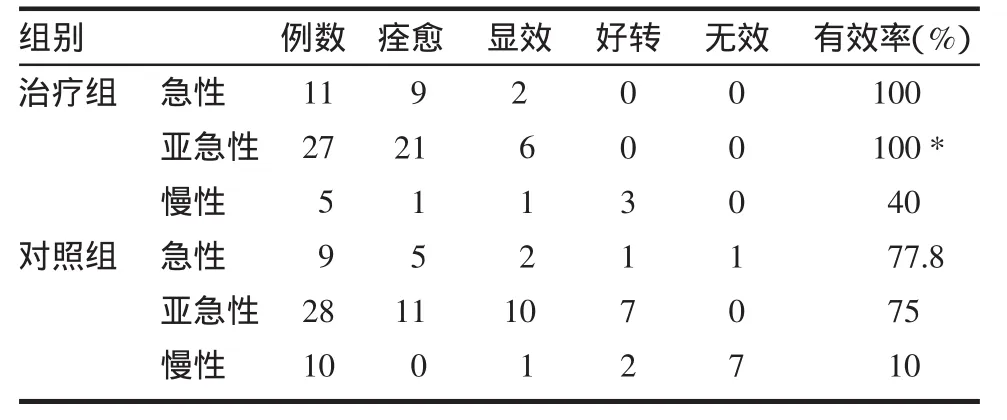

两组不同分期治疗情况,见表2。亚急性湿疹治疗组、对照组有效率分别为100%、75%,两组比较,差异有统计学意义(χ2=7.7344,P<0.01)。急性、慢性湿疹两组比较,差异无统计学意义(P>0.05)。

表1 两组治疗前后总体疗效比较 例(%)

表2 两组不同分期治疗前后临床疗效比较 例(%)

复发情况:对两组痊愈病人随访1个月,其中治疗组痊愈31例,成功随访23例,复发1例;对照组痊愈16例,成功随访11例,复发1例,两组比较,无统计学意义(χ2=0.5824,P>0.05)

不良反应:全部病例均未发现明显的不良反应。

3 讨论

湿疹的病因及发病机制相当复杂,涉及体内、外多种因素。变态反应在湿疹的发病机制上占有很重要的位置,本病常发生于具有过敏素质的个体。因此西医治疗以抗组胺药物为主,选用二代抗组胺药物氯雷他定,联合一代抗组胺药物酮替芬,既可加强抗过敏力量,同时又避免了嗜睡对患者工作的影响,而且还可在一定程度上促进患者夜间休息,缓解患者焦虑情绪等。

中医文献对湿疹的记载多包括在疮、癣、风等中,一般依据其发病部位、皮损特点而有不同的名称。如泛发全身,浸淫遍体,糜烂渗出者,名“浸淫疮”;周身遍起红粟,瘙痒剧烈者,为“粟疮”;抓之出血者,名“血风疮”;限局一处者,为“湿毒疮”。因发病部位不同,又有“湿臁疮”、“旋耳疮”、“脐湿疮”、“乳头疮”等名。如清《医宗金鉴·外科心法要诀》对“浸淫疮”的描述有:“此证初生如疥,瘙痒之时,蔓延不止,抓津黄水,浸淫成片。”

皮损多形性、明显渗出倾向、剧烈瘙痒、容易反复,是湿疹临床表现的主要特点。我们根据以上特点,认为本病发生“湿热”是主要因素,同时又与脾之运化不足有关。由于湿邪粘腻、重浊、易变,故病多迁延,且形态不定;湿热搏结停于肌肤则可见红斑、丘疹、水疱、糜烂、渗出、瘙痒等症;《内经》病机十九条有:“诸湿肿满,皆属于脾”,脾主运化水湿,故本病发生尚与脾脏功能密切相关。因此以“清热祛湿,健脾止痒”为法,自拟“祛湿止痒汤”。方中地肤子清热利湿、祛风止痒为君;牡丹皮清热凉血,茯苓健脾渗湿,共为臣药;白鲜皮、苦参清热解毒、燥湿止痒,赤芍、当归清热凉血、补血活血共为佐药;炙甘草补脾和胃、调和诸药为使。诸药合用,共奏清热祛湿,健脾止痒之效。

现代药理研究表明地肤子中所含的三萜皂甙类成分为其主要活性成分,具有抗炎、抗过敏和抗瘙痒等作用[3,4]。牡丹皮水煎剂能抑制炎症组织的通透性和前列腺索(PG)的生物合成,从而对多种急件炎症反应具有抑制作用[5];茯苓也有抗炎、抗迟发性超敏反应作用[6];此外,白鲜皮、苦参、赤芍、当归等也均有抗炎作用,进一步证实了祛湿止痒汤对湿疹治疗的有效性。

综合上述我们认为,祛湿止痒汤联合西药治疗湿疹临床疗效好,值得进一步研究和推广。

[1]全军中医药学会皮肤病专业委员会.湿疹皮炎中西医结合诊疗共识 (2009年讨论稿)[J].中国中西医结合皮肤性病学杂志,2009,8(5):327.

[2]国家中医药管理局.中华人民共和国中医药行业标准·中医病证诊断疗效标准[S].南京:南京大学出版社,1994:263.

[3]Kubo M,Matsuda H,Dai Y,et al.Studies on Kochiae Fructus.I.Antipruritogenic effect of 70%ethanol extract from kochiae fructus and its active component[J].Yakugaku Zasshi,1997,117:193-201.

[4]MatsudaH,DaiY,IdoY,etal.StudiesonKochiaefructusⅣ.Anti-allergic effects of 70%ethanol extract and its component,momordin Ic from dried fruits of Kochia scoparia L.[J].Biol Pharm Bull,1997,20:1165-1170.

[5]龙世林.陈雅.丹皮药理作用及临床研究进展[J].中国药业,2007,6(3):63-64.

[6]张敏,高晓红,孙晓萌.茯苓的药理作用及研究进展[J].北华大学学报(自然科学版),2008,9(1):63-68.