中国种子产业的发展、存在问题和政策建议

胡瑞法,黄季焜,项 诚,3

(1.中国科学院农业政策研究中心,北京 100101;2.中国科学院地理科学与资源研究所,北京 100101;3.中国科学院研究生院,北京 100049)

中国种子产业的发展、存在问题和政策建议

胡瑞法1,2,黄季焜1,2,项 诚1,2,3

(1.中国科学院农业政策研究中心,北京 100101;2.中国科学院地理科学与资源研究所,北京 100101;3.中国科学院研究生院,北京 100049)

自新中国成立以来,我国种子产业经历了五个发展阶段,目前已基本完成了商业化种子改革。种子产业的发展有力地促进了我国农业生产的科技进步。但本文分析也表明,现行的政府研究单位主导商业化育种和种子管理属地化的体制,制约了种子产业现代化的进程,并导致种子产业的一系列问题。为此,本文提出了深化政府育种体系和种子产业改革的政策建议。

种子产业;发展;问题;政策建议

科技进步是中国农业生产力增长的主要动力[1-3],而种子是我国农业发展与科技进步中贡献最大的技术[4-5]。本研究试图在回顾中国种子产业发展及其政策变化的基础上,分析其存在的问题,并据此提出未来促进种子产业发展的政策建议。

1 我国种子产业的发展

新中国成立以来,我国的种子产业发展经历了以下五个时期:

(1)群众性优良品种评选和农户自己留种时期。建国初期,基于旧中国落后的农业技术和几乎所有的农作物品种都为农家品种这一现实,农业部及时制订并发布了《五年良种普及计划》,要求广泛开展群选群育运动,选育出的品种就地繁殖、就地推广,在农村实行家家种田、户户留种。与此同时,全国各级农业部门相继成立了种子机构,实行行政、技术两位一体的种子指导与推广体制。当时的种子工作,主要是围绕着群众性的评选优良农家品种并组织推广开展的。正是由于当时的农家品种评选与推广工作,使得解放初期的良种种植面积发展很快,1957年良种覆盖率已超过50%,一些当地评选出来的优良农家品种得到了迅速推广,例如水稻品种 “老来青”、“南特号”等均推广了较大的面积,为农业生产的发展起到了良好的推动作用。但这种方式,易造成种粮不分,以粮代种,很难大幅度提高单位面积产量[6-9]。

(2)种子“四自一辅”时期。1958年,农业部在总结种子工作经验的基础上,提出了农村用种主要靠农业社自选、自繁、自留、自用,辅之以必要的调剂的“四自一辅”种子工作方针[6-9],同时为了加强种子工作,经国务院批准,成立专门的种子机构,归农业部门领导。以后从中央到地方相继成立了种子站,负责经营用作调剂的粮食、油料、经济作物、牧草、绿肥等种子,并办理从国外引进良种的经营工作。从此,种子经营活动才从粮食部门中独立出来,才有了专门的经营机构。1962年11月,中共中央国务院又下达了《关于加强种子工作的决定》,明确指出:“种子站是良种的经营单位”,“种子站又是全县种子工作的管理机构”,“通过技术服务,在技术上帮助和指导生产队选种留种、保管种子,以及在播种前进行消毒处理等等”。由此明确了种子站集行政、技术与经营三位一体的种子工作体制。由于这种体制明确了种子站对生产队选种、留种的技术指导地位,以及辅之以调剂短缺种子的种子经营作用,使农民所采用的种子既保证了较高的种子质量,又不增加成本,同时还可及时得到最新的优良品种。但这时的种子经营主要还是以粮换种,种子商品化程度不高[9]。

(3)种子“四化一供”时期。1978年国务院批转了农林部关于实现种子 “四化一供”(即品种布局区域化、种子生产专业化、种子加工机械化和种子质量标准化及以县为单位组织统一供种)的报告,此后,各省、地、县都建立了种子公司,实现种子经营与管理一套班子两块牌子的体制。该体制将育种科研排除在种子经营外,即科研单位在其育成的新品种通过区试和审定后,无偿交给种子公司销售,自己无权建立公司并销售种子。这一垄断经营体制使县级种子公司大多成为当地种植业收入较高的部门。受此激励,种子公司人员快速增加,由1978年的不足3万人,增加到1985年的4.7万人、2000年的近8万人。

(4)种子经营与管理机构分设改革时期。在20世纪90年代中后期,鉴于当时种子经营与管理合二为一的体制问题和以县为单位统一供种的市场垄断问题,从中央到地方开始了种子经营与管理部门分设的改革,这一体制变化是和1998年国务院将企业与行政部门脱钩的机构改革相一致的。这一改革推进了种子管理机构和公司的分离,但除少数省以上公司外,真正和农业行政部门脱钩的公司很少。

(5)《种子法》颁布之后的种子产业商业化改革时期。1997年和2000年分别颁布的《植物新品种保护条例》和《种子法》,开创了种子产业商业化改革的新局面。原有的排除种子科研在外的“以县为单位组织统一供种”的体制被彻底打破,一大批集育种科研与种子经营为一体的种子公司应运而生。而随着种子经营与管理部门的分离,特别是随着《国务院办公厅关于推进种子管理体制改革,加强市场监管的意见[国办发(2006)40号》(简称“种子40号文”,下同)的颁布,依靠垄断经营的种子公司脱离行政部门被淘汰,种子行业完成了商业化改革。

2 我国种子产业取得的成就

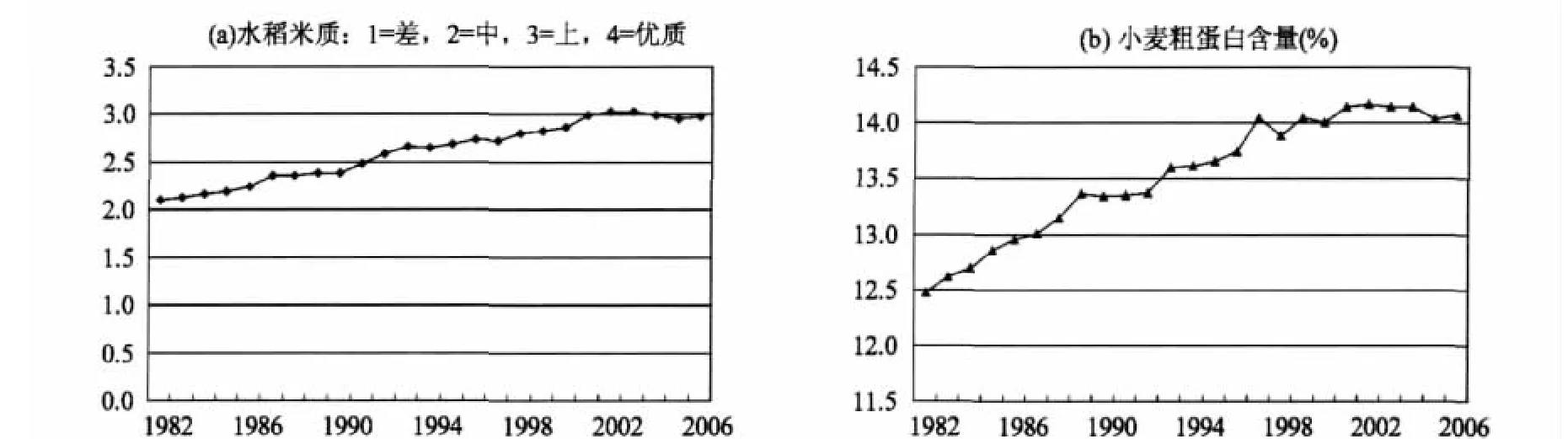

(1)主要作物新品种产量潜力快速增长,产品品质显著改善。改革开放以来,我国主要作物新育成品种产量潜力大幅度提高,在此以农民生产上种植的种植面积大于6667公顷(10万亩)的水稻和小麦品种产量潜力变化为例(见图1a)。我国农民生产上种植的水稻和小麦品种产量潜力(指品种的区试产量)加权平均,分别由1982年的6012公斤/公顷和4700公斤/公顷,增加到2006年的7816公斤/公顷和6316公斤/公顷,分别提高了30%和34.4%,年平均增长分别达到1.1%和1.3%。水稻和小麦品种产量潜力的提高,有力地推动了我国水稻和小麦生产率的提高(见图1b)。同期我国水稻和小麦生产的单产平均增长幅度为每年0.9%和2.4%,表明水稻和小麦单产的提高,品种改良起到了重要作用。与产量潜力增长同步,农民生产上所种植的水稻和小麦品种的品质快速提高 (见图2)。水稻米质加权平均由1982年的平均2.1级,增长到2006年的3.0级;小麦蛋白质含量由1982年的加权平均12.5%,增长到2006年的14.1%。均显示出有显著的提高。

(2)基本完成了商业化改革,促进了种子行业的快速发展。我国种子产业经过61年的发展,虽然还存在许多问题,但就整个产业而言,基本完成了种子产业的商业化改革。这一改革成功的标志主要包括:种子市场打破了由国有公司垄断市场的局面;种子市场很大程度上摆脱了行政干预;基本实现了种子管理与经营的分开;农民生产用种子质量得到显著改善等。“种子法”颁布以来,我国的种子公司由每县一个公司发展到2008年底的按一定标准正式注册的公司7600多家,其中具有研发机构的企业(注册1000万元以上)近500家(据农业部数据)。这些公司通过自己研发已开始取得具有自主知识产权的一些成果。与此同时,“种子法”的颁布也从法律上界定了种子企业与行政部门的关系,减少了行政部门对种子企业的行政干预。需要说明的是,虽然我国自20世纪90年代中期开始,在体制下将种子经营部门从行政部门剥离,但实际上许多地方的种子管理与经营部门仍保持着或多或少的联系。这种现象直到2006年“种子40号文”颁布后才得到了根本性的扭转。此后,随着商业化改革的深入,几乎所有主要作物品种的零售种子实现了小包装化的标准经营,种子质量有了显著的提高,农民生产上由于种植伪劣种子而导致大幅度减产的“种子事故”现象大幅度减少。

图1 我国生产上种植的水稻和小麦主要品种产量潜力和统计产量变化

图2 我国生产上种植的水稻和小麦主要品种产品品质变化

(3)发布了一系列种子政策,初步建立了种子产业的法律法规体系。改革开放三十年,我国先后颁布了 《农作物种子管理条例》、《种子法》、《新品种保护条例》、《转基因生物安全管理条例》及一系列种子生产、质量控制、种子公司经营许可等方面的一系列种子法律法规。这些法律法规体系的颁布为我国种子产业的发展提供了较好的投资和市场环境。

3 目前我国种子产业的特征及其存在的问题

3.1 我国目前的育种研究、种子经营和市场管理特征

(1)政府研究部门主导育种科研领域,企业主导种子经营。我国目前育种研究主要由政府研究部门承担,主导着育种的科研进步和种子产业的上游。根据《种子法》,品种管理实行品种审定制度(所有品种在推广应用前必须通过国家或省级审定),而品种审定制度与目前的育种研究体系紧密相关,所以政府研究部门实际上也主导了产业的中游。在种子生产与种子经营上,我国实行的是许可证制度,任何具有种子生产和经营能力的企业便可从事种子经营活动,企业就自然成为种子生产和经营或种子产业的下游的主导,从而导致育种科研与种子经营部门的相互分离。

(2)农业行政部门为种子管理和执法主体,种子市场管理属地化。《种子法》规定县级政府是种子行政执法的主体。这一规定使上级单位对下一级的种子管理只有指导权和监督权,没有管理权。对县级种子市场的管理必须依靠当地政府的部门。由于管理权在县政府,在机构设置上,许多县市也将种子执法权划归到不同的部门,例如许多县市种子执法权归农业行政执法大队而不是种子管理站,个别县市甚至归工商部门管理,这就导致了对种子管理有较强专业知识的非专业性。

3.2 我国种子产业存在的问题

种子产业上述的特征导致以下种子产业的一些问题。

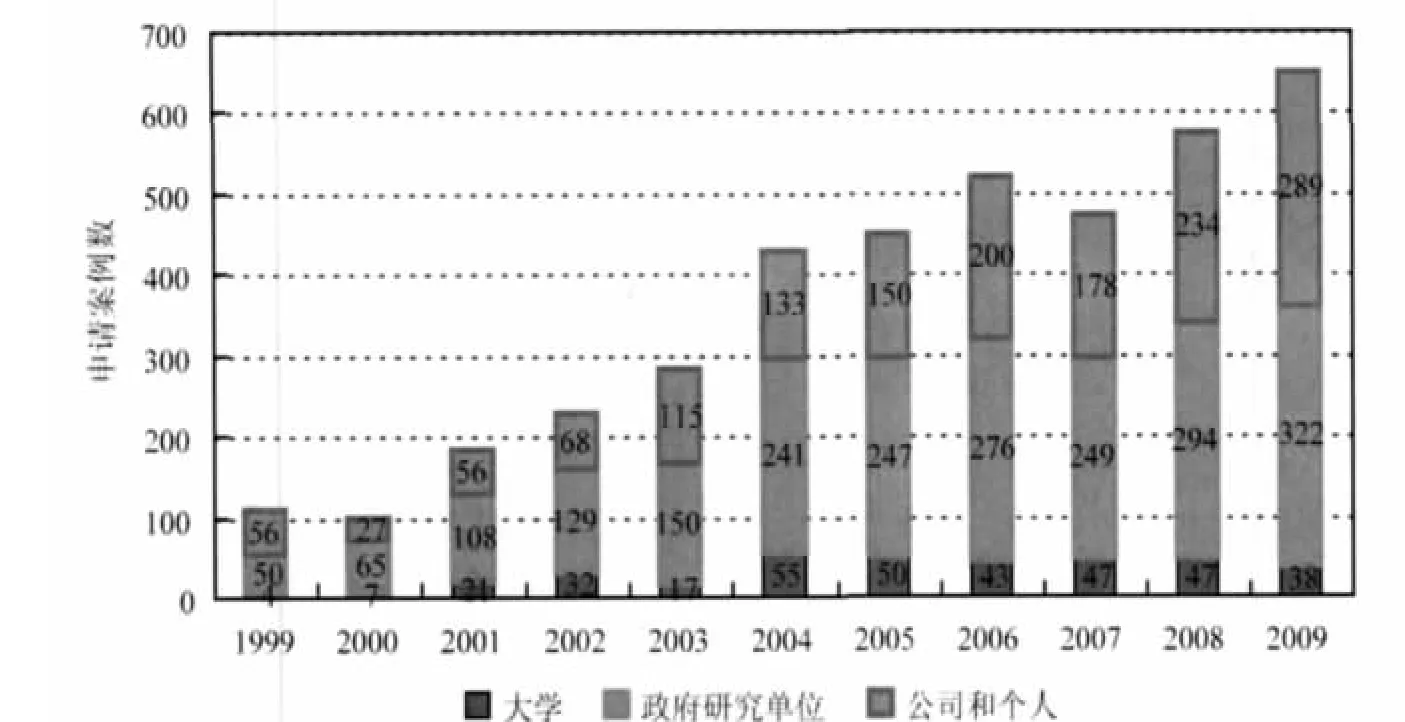

(1)政府公共研究部门从事商业化育种,制约了种子商业化进程。据我们调查,自2000年以来,各农业研究单位的研究重点向作物育种倾斜,而其出售品种的收入已成为职工奖金的重要来源。1999年以来在向农业部提出的全部申请保护的水稻、小麦、玉米和大豆四大作物品种中,虽然企业和个人申请保护的品种快速增长,到2009年达到45%(见图3),但在私人申请保护的品种中,相当部分并不是自己育成的品种。例如,在2003年公司与个人申请保护新品种中,有三分之二实际上是从政府研究机构购买的品种[10]。调查发现,多数种子公司老总购买品种的意愿更胜于自己育种。他们认为目前购买品种比自己育种要便宜的多。《种子法》虽然同时刺激了公共与私人企业对品种的投资,但刺激投资的作用主要是在品种的购买上,这可能与目前我国的种子产业体制有关。由于允许科研单位从事商业化育种,育成品种在市场出售后其收入又可以用来提高职工的收入和改善职工的福利,从而激励了政府研究部门将研究资源投入到育种科研的积极性,这严重地影响了企业对作物育种的投资,延缓了种子企业的发展。

图3 政府与私人部门申请保护的水稻、小麦、玉米和大豆新品种数量

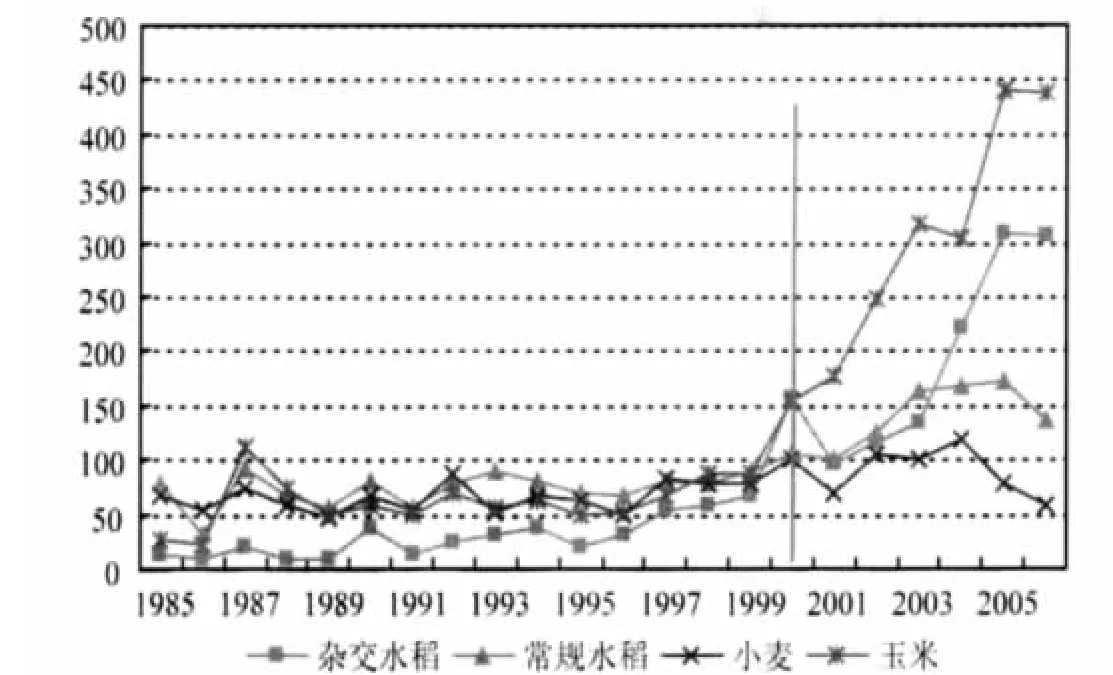

(2)新品种市场混乱,难以形成现代大型种子企业。现行体制下,由于政府科研单位在得到国家事业费和科研经费共同资助的条件下,其育种成果和收入归本单位和科研人员,这不仅激励了政府研究单位将更多的科研资源投入到育种科研领域,同时也激励了育种人员对育成品种数量的追求,影响质量改善的速度。与此同时,科研人员在国家经费资助下所育成的新品种,其价格低于市场价格,从而使企业将更多的投资用来去购买新品种而不是用来建立和从事育种科研。这不仅抑制了集研发与经营于一体的具有可持续发展能力的现代大型种子企业的形成,而且使新审定品种大量增加(见图4),并由此导致了新品种市场混乱。据我们的研究和2008年对河北、山东、河南、江苏、安徽、河北、四川和甘肃7省22个县的调查,目前种子市场上存在着较为普遍的“老瓶装新醋”/“新瓶装老醋”和“一品多名”现象。一是一些公司通过购买已审定并推广多年的老品种或者表现较不怎么突出而价格又较便宜的新审定品种,在经营时将生产上表现较好的品种种子充当所购买品种种子销售(“老瓶装新醋”或“新瓶装老醋”),这种靠侵犯他人知识产权的短期行为或者以未审定品种替代审定品种的作法给种子市场带来了极大的混乱。二是一些育种单位将同一品种或者其姊妹系卖给不同的公司参加新品种区域试验。由于这些品种具有相同的遗传基础,其通过新品种区试的机率均较高,结果导致过多的品种同时在市场上销售。平均每县有33个抗虫棉品种在销售;而在一些乡镇的个体经营店,还出现同时卖30多个玉米品种的现象。由于品种过多,许多农民对品种的选择无所适从,往往是受广告诱导,而大多广告又夸大其辞。新品种市场的混乱,不仅阻碍了品牌种子的形成,更重要的是阻碍了现代大型种子企业的培育。

图4 1985-2006年我国审定的水稻、小麦、玉米品种数

(3)中小型种子公司数量猛增,增加了种子行业的管理成本。在种子科研与经营分离的体制下,激励了私人部门投资种子经营的积极性。自从2000年我国颁布《种子法》时起,我国的种子企业个数快速增长。我们对7省22县的调查结果也表明,平均每县约有3~4个经农业部及相关部门批准注册的种子公司。而实际从事种子经营的公司、代理机构或者门市部,平均则达23个,多的甚至高达40多个。在监管对象过多的情况下,即使有完善的监管体系,要做好监管工作也是非常困难的。研究表明,种子公司过多过滥发展除与种子科研和经营分开的体制有关外,也与种子公司注册的门槛过低有关。按照相关规定,注册资金只要超过100万元或500万元,便可分别从事非杂交作物种子和杂交作物种子的种子生产与经营业务。如果说上述注册资本要求在2001年时可以使所注册的公司基本能够胜任其所从事的业务的话,那么这一最低门槛,目前已经很难确保其具有相应的从事合法种子生产经营的能力。

(4)种子管理机构设置混乱,监管难以到位。虽然《种子法》明确了种子行政执法、行政许可和行政管理等职能由县级农业行政部门负责,然而,由于县级政府是种子管理机构设置的行政机构,使其在机构设置上的职能不明确,管理分散和多头执法的现象。据我们对7省22县的调查,涉及种子管理的部门至少包括县工商局、种子管理站、农业综合执法大队三家,其中4个县甚至出现上述三个单位共存并同时执法的现象;而工商局除了对种子市场进行管理外,还负责种子广告的管理。这种管理体系导致了对种子的管理谁都想管,谁都不管的现象,并忽视了种子管理需要很强的技术能力和条件支撑的特性。调查表明,目前90%以上的种子广告或多或少地出现虚假夸大品种效果的现象,而与种子质量极为密切的对种子生产过程的管理目前基本缺位。

(5)许多地方缺乏行使执法工作的能力与经费。种子管理属地化也影响了种子执法能力的建设。相对于其他部门而言,多数县级农业行政部门的经费较为缺乏,从而导致较为普遍的种子监管手段落后,执法经费严重缺乏和监管人员缺乏相应的能力的现象。据我们对7省22县的调查,68%的县种子管理部门缺乏最基本的发芽率、净度、纯度和水分四大指标检测设备;而一半左右的县级种子管理站技术人员缺乏相应的技术素质。除此之外,调查也发现,70%以上的县种子管理站的经费除维持日常办公经费和人员工资外已所剩无几,更有30%的县种子管理站没有基本的执法交通工具。种子管理环节缺位使一些不适应当地生产的品种被引入当地种植;监管手段落后在种子经营已基本实现包衣化和小包装化的条件下,很难对种子质量进行监督;而经费的严重缺乏在目前种子经销单位较多的情况下,更造成了执法的困难。

4 我国种子产业发展与改革的建议

(1)深化科研体制改革,重新定位政府研究部门职能,理顺育种科研体制。

政府研究部门应定位在种质资源等公益性和共性技术研究,应将育种研发投资的重点放在知识产权难以保护的常规品种选育;要分阶段、逐渐地剥除其商业育种工作,彻底剥离依托于政府研究部门的种子公司;促进公共科研部门育种科技人才的流动,提升私人部门企业育种力量;免费向企业提供公共性质的种质资源。对种子产业,政府应鼓励人才流动和育种人员加入种子公司,促进种子企业自身科研能力的建设,培育现代化的种子种业。

(2)切实增加投入,提升种子管理部门的种子市场监管和执法能力。中央和省级政府应在确保各县足额落实种子管理部门经费的同时,加强各县级种子管理站的执法条件建设,使其基本具备品种和种子质量管理的条件和设备。建议国家建立基层种子专项基金,对已完成职能定位,均给予投资。同时,加强种子管理人员的人才队伍建设,增加培训种子管理人员的投入,使其具备执法能力。

(3)提高企业进入种子市场的门槛。对2001年颁发的《农作物种子生产经营许可证管理办法》进行修订,从技术与注册资本两方面大幅度提高企业进入种子市场的门槛。在研发能力上,要特别强调育种科研和标准种子生产的能力。对缺研发和标准生产能力的企业,逐渐使其成为种子公司的经销代理机构。与此同时,严格种子公司代理机构的注册管理,规范种子公司及其代理机构的经营活动。

(4)完善政策法规,加强种子产业与市场的管理。在深化政府科研部门改革的同时,建立政府部门新育成品种和各种技术的公共拍卖平台,对拍卖成果的收益,要建立国家、单位和个人合理的分配和激励机制,通过市场手段,促进政府研究部门的成果转化和国家公共部门与企业的高效结合。转变国家对种子质量的监管思路,完善品种审定制度,提高审定品种的总体质量。完善知识产权保护力度,尝试建立新品种区试与DUS测试的一体化程序与机构,创造一个使套牌品种难以存在的外部环境。

[1]Fan,S.,P.Pardey.Research productivity and output growth in Chinese agriculture[J].Journal of Development Economics,1997,(53):115-137.

[2]Huang,J.and S.Rozelle.Technological Change:The re-discoveryof the engine of productivity growth in China’s rice economy[J].Journal of Development Economics,1996,(49):337-369.

[3]朱希刚.市场化与我国农业科研体制改革 农业经济与科技发展研究[M].北京:中国农业科技出版社,1995.

[4]信乃诠,陈坚,李建萍.中国作物新品种选育成就与展望[J].中国农业科学,1995,28(3).

[5]Rozelle S,S.Jin,J.Huang,R.Hu.The impact of investments in agricultural research on total factor productivity in China[A]. In Crop Variety Improvement and Its Effect on Productivity:The Impact of International Agricultural Research[C].R.E. Evenson,Binding:Hardback.2003.

[6]赵洪璋主编.作物育种学[M].北京:农业出版社,1995.

[7]金善宝主编.中国小麦品种及其系谱[M].北京:农业出版社,1983.

[8]林世成,闵绍楷主编.中国水稻品种及其系谱[M].北京:农业出版社,1992.

[9]胡瑞法.种子技术管理学概论[M].北京:科学出版社,1998.

[10]黄颉,胡瑞法,Carl Pray,黄季焜.中国植物新品种保护申请及其决定因素[J].中国农村经济,2005,(5):47-53.

China’s seed industry:development,challenges and policy

Hu Ruifa1,2,Huang Jikun1,2,Xiang Cheng1,2,3

(1.Center for Chinese Agricultural Policy,CAS,Beijing 100101,China; 2 Institute of Geographic Sciences and Natural Research,CAS,Beijing 100101,China; 3.Graduate University,CAS,Beijing 100101,China)

China’s seed industry has undergone five stages of development and almost completed its commercialization reform.The rising of seed industry has facilitated technology changes and productivity growth in agriculture.However,this study also shows that the public dominated plant breeding program for commercial seeds and the localized seed management institution have negatively affected the development of modern seed industry and have also resulted in a series of problems in the sector.Based on the results of this study,several policies on reforming China's public agricultural plant breeding program and seed industry are recommended.

seed industry,development,challenges,policy recommendation

中国科学院人才引进项目(08S80010S4)和知识创新工程重要方向项目(KSCX1-YW-09-04;KACX1-YW-0906)的支持。

2010-09-20

胡瑞法(1960-),男,湖南灵宝人,中国科学院地理科学与资源研究所研究员,博士生导师;研究方向:技术经济和科技政策。

S329

A

(责任编辑 迟凤玲)