河南省小麦产业区位动态变化实证分析

邵元军,李建平,周振亚

(中国农业科学院农业资源与农业区划研究所,北京 100081)

河南省小麦产业区位动态变化实证分析

邵元军,李建平,周振亚

(中国农业科学院农业资源与农业区划研究所,北京 100081)

本文基于产业区位理论的研究基础,以综合区位商作为小麦产业区位度的衡量。采用扩展的生产函数模型,对河南省小麦产业的区位动态变化进行了实证分析,模型结果确定了河南省小麦产业区位发展的制约因素,为合理规避不利因素,实现河南省粮食生产的健康发展提供改进参考。同时也为国家同类粮食主产区的投资和政策倾斜提供相关的政策建议。

河南省;小麦产业区位;实证分析

1 引言

区位论中是用区位因素来确定和衡量区位和空间结构的合理与否及合理程度的。各个区位因素都是把客体引向一定区位的作用力,某一客体最终区位是由有关的作用力相互作用产生的 “合力”决定的,“合力”就是综合效果。综合的资源禀赋以及影响区位的其他因素如政策、传统文化等,共同决定了区位的选择。从区域经济学的角度看,我们可以通过区位来测定一个小区域产业部门在大区域范围内的相对集中程度,从而确定该小区域的产业集群优势,并最终反映各小区域的对外经济联系格局。

目前研究农业区位优势具有很强的现实意义,无论从国家宏观层面的农业政策制定,地区农业产业发展战略抉择还是厂商的选址决策,或者单个农户的生产行为选择,都需要研究区位问题。农业生产品种和生产方式的多样性,农业本身固有的保障功能、生态功能等多功能属性,注定农业问题的研究具有很强的复杂性,必须有目的、有重点地去选择研究问题。长久以来,粮食安全问题一直是国家密切关注和投入巨大人力、财力、物力的重大问题,同时也是学界广泛讨论的重大议题,因此本文从粮食产业角度出发研究农业区位优势。

河南省是我国第一小麦生产大省,总产量及商品量均居全国前列,在全国粮食生产中占有极其重要的地位,河南小麦生产的丰歉对全国乃至世界的粮食市场都具有重要影响。从整个国家的粮食产业战略层面来讲,河南省的小麦产业呈现出越来越重要的作用。特别是进入新世纪以来,河南省用全国平均1/5的播种面积生产了全国1/4的小麦,说明在种植规模不断扩大的同时,该省小麦产业的生产效率也在不断提高[1]。

本文基于产业角度,从生产条件、产业调整、效益对比、农业投资等方面出发,建立基于扩展生产函数形式的多元回归模型,对河南省小麦产业区位变动做了历史分析,剖析其区位增强的原因,由此得到的一些基本结论也可为其他粮食主产区提供借鉴,为国家对粮食主产区投资和政策倾斜提供引导,进而拉动粮食生产保障国家粮食安全。同时,模型结果也确定了河南省小麦产业区位发展的制约因素,为合理规避不利因素,实现河南省粮食生产的健康发展提供改进参考。

2 相关研究述评

有关农业区位问题的研究,最初是单个的农场企业决策问题,这属于区位问题的微观层次,而整个国家层次的区位优势通过国际贸易来表现,属于宏观层次。而本文研究的产业区位介于二者之间,对此,一些学者从不同角度进行了研究,相关研究主要分为农业区位理论研究和农业区位评价两个方面。

(1)关于农业区位理论的研究。不同学者从不同角度分析了区位优势的概念[2-4],以杜能农业区位论为理论依据,研究了农业布局问题[5-7]。大部分学者认为在市场经济形势下分析农业区位论及其现实意义,对推动中国现代区位理论研究和农业产业结构调整具有重要意义[8-9],把农业区位理论和产业布局演变的一般规律结合起来,就能对具体的农业产业布局进行科学规划[10],借助计算机技术建立计量模型可以对农业产业布局进行线性规划[11-12]。

(2)关于农业区位评价的研究。农业区位条件和影响因素是产业区位形成和改变的基础[13-14],通过选取不同方法进行区位评价,可以明确农业产业区位的优势和劣势,从而针对性提出对策和建议。如王泽泉等从廊坊市地理条件出发,基于定性分析,深入阐述了京津冀城市圈市场潜力和发展势头,尤其突出了其交通区位优势,得出廊坊农业区具有历史性发展机遇[15];傅铭从农业区位理论出发,基于定量分析,总结了吉林省现阶段农业发展的区位优势和制约因素,衡量了吉林省农业区位在全国各区位中的重要地位,并针对性的提出了建议和对策[16];邓艾等以区域经济比较优势理论和优势产业理论为基础,采用区位商分析法和主成分分析法,对青藏高原17个地、州、市的农业区位优势作了分析和评价[17]。

总体上看,现阶段进行农业区位研究是非常必要的,它对指导政策制定和产业布局具有十分重要的现实意义,但上述涉及农业区位研究的文章多停留在理论分析和文字描述阶段,难以具体地影响实践活动,同时在定量分析方面,计量或空间分析等方法运用比较薄弱。本研究结合扩展的生产函数模型,试图解释河南省小麦产业区位变动规律,属于区位研究的中观层次,涉及到区域产业选择和资源配置,以小麦综合区位商来说明河南省小麦产业区位变动情况,该数值整合了规模区位商和效率区位商,是对河南省小麦区位变动的综合体现。

3 基本假说和理论模型

3.1 研究假说

本文侧重于从生产方面解释河南省小麦产业区位的变动机理,不可避免地忽略了其他诸如加工能力、自然条件等影响因素。影响粮食生产的因素是多方面的,考虑数据的可得性,本文可能也忽略了科技水平等其他一些重要的影响因素。在变量的选择上,本文假设如下:耕地面积、农机总动力、小麦出售价格、每亩纯收益、财政用于农业支出比重、有效灌溉率均对小麦产业区位影响为正向,其他作物占总播种面积比重、农业劳动力数量对小麦产业区位影响为负。

假说一:耕地面积、机械使用程度、灌溉条件是影响粮食生产的基础性因素。其中,耕地面积的增减反映了土地利用方式的变化,其对小麦产业区位的影响应该为正;小麦产业区位有增强趋势农机总动力作为表征农业生产机械化水平的重要指标,其对小麦产业区位影响也应为正;随着有效灌溉率的提高,粮食产量也应呈正向增长。

假说二:劳动力投入、品种替代等对粮食生产的影响也不容忽视。随着农业生产机械化水平的提高以及外出务工人员数量的增加,农村存在劳动力大量冗余的现象,农林牧渔业劳动力人数对小麦产业区位影响假设为负;其他作物占总播种面积的比重反映了种植业产业内的变动情况,假定其对小麦产业区位的影响方向为负,即该比重越大越不利于小麦产业区位增强。

假说三:出售价格和收益水平直接影响粮食产量。根据蛛网理论,当年小麦出售价格可影响未来年份小麦的产量。本文假定小麦出售价格对小麦产业区位有正向影响,同时认为每亩小麦收益水平也对小麦产业区位有正的影响。

假说四:投入是影响小麦生产的外部因素。小麦产量与国家粮食安全息息相关,必要的政府财政支出是客观要求。财政对于农业的支出可以增加农村资本存量,从而长远的影响粮食生产能力,本文假定财政用于农业支出比重对小麦产业区位有正向影响。

3.2 理论模型

本文参考扩展的生产函数模型,以综合区位商作为小麦产业区位度的衡量并作为因变量。选取的自变量如下:①投入要素:耕地面积、农业从业人员、农机总动力;②影响因素:其他作物播种面积占比、小麦每亩收益、小麦出售价格、财政用于农业支出比重、有效灌溉率。

模型结构如下:

因为模型(1)是非线性函数,无法直接进行估计,因此需要进行线性化处理,方法是对模型(1)两边同时取自然对数,则估计式可如下表示:

其中,Y为综合区位商,G为耕地面积,L为劳动力人数,T为农机总动力,B为其他作物占总播种面积比重,E为小麦收益水平,P为小麦出售价格,S为农业财政支出占比,I为有效灌溉率。β1为耕地面积弹性系数,β2为农业劳动力弹性系数,β3为农机总动力弹性系数,α1为常数项,α2、α3、α4、α5、α6为各影响因素的系数。

3.3 变量设定及描述性统计分析

本模型的变量选择期间为1978—2008年,各变量数据均为31年的时间序列数据。其中,小麦收益水平和小麦出售价格均通过物价指数调整为1978年不变价格。1991年的小麦收益水平为异常值,用相邻年份平均值替代。

河南省小麦规模区位商在研究期整体呈现不断上升趋势 (见图1),在2004年达到峰值后稍有下滑,到2008年逐渐恢复,其余年份均呈现不断递增趋势;而效率区位商在整个研究期呈现出持续下降趋势;综合区位商总体呈现出“U”形变化,在研究期徘徊在1.6附近。如果考察单个年份的三个区位商指数,均排在全国前列。

表1 变量一览表

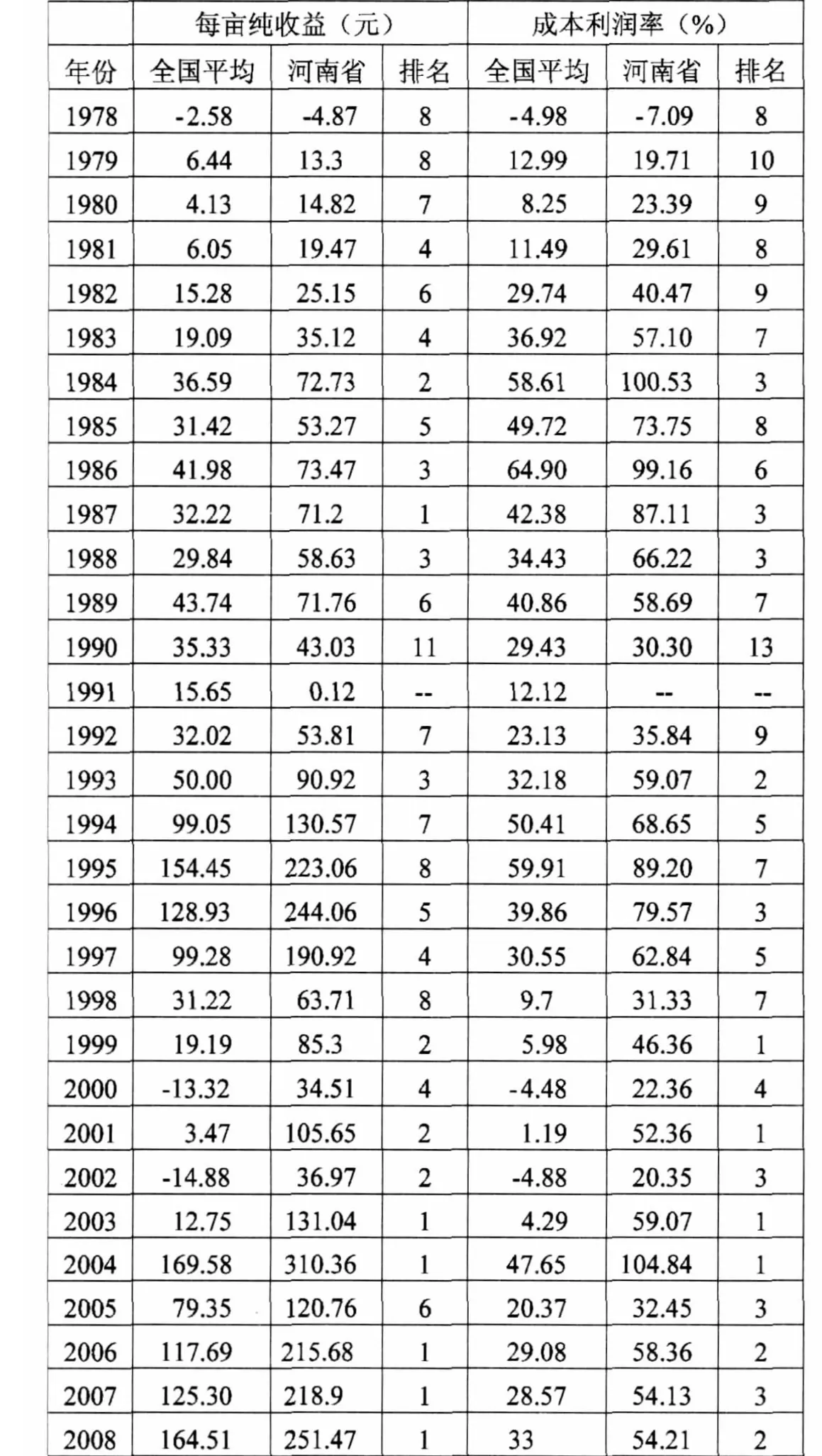

从1978年到2008年,除了1978年到1983年,1990、1992、1995、1998年几个年份河南省小麦每亩纯收益水平较低外(同时成本利润率偏低),其余年份均保持在全国前列甚至第一的位置,这表明河南省小麦收益与同期其他地区相比处于有利位置,有相对比较优势。每亩纯收益和成本利润率在整个研究期呈现不断增强趋势(见表3)。

表2 主要变量的统计描述

图1 1978—2008年河南省小麦规模区位商、效率区位商、综合区位商年际变动情况

4 模型估计和结果分析

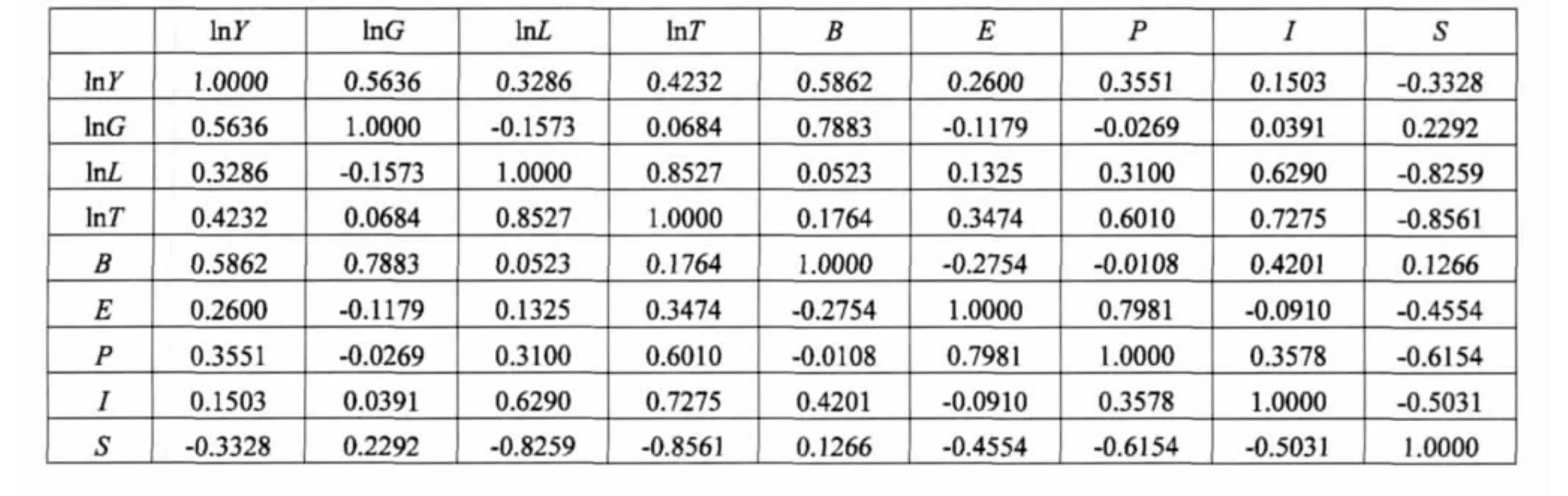

根据自变量和因变量的相关系数,可以先验多重共线性是否存在。从表4可以看出,大部分变量之间的相关系数都在0.5之下,但也有部分变量呈现出较大相关关系,回归过程可能出现多重共线性问题。

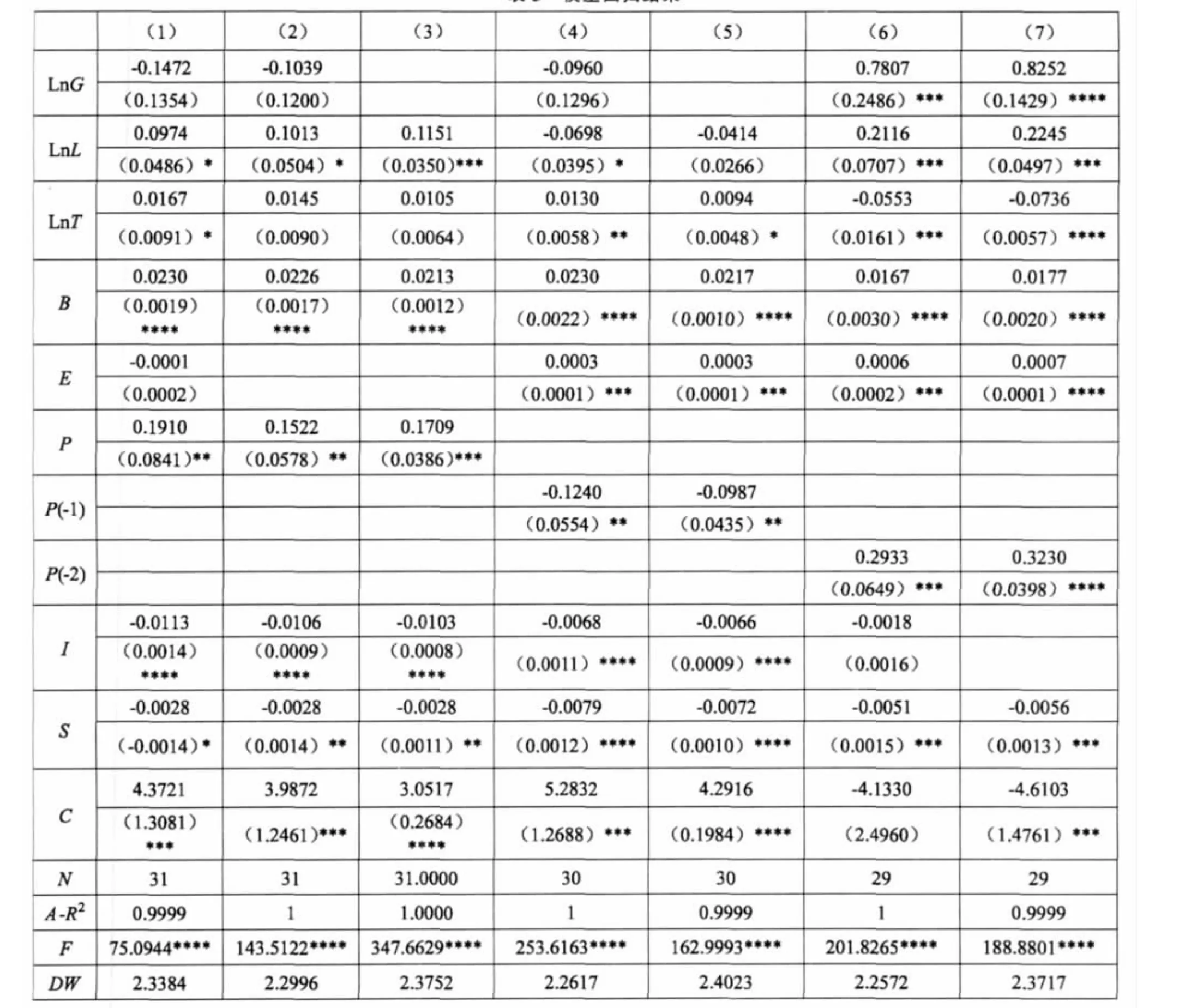

以下模型均用广义最小二乘法做回归(GLS),采用GLS方法可以有效的解决异方差和序列自相关;模型一是所有自变量的全回归;模型二和模型三是对模型一的调整;为了验证基本假设的价格滞后影响,模型四和模型六利用GLS方法对价格滞后一期和两期替代原价格自变量进行回归,相应的模型五和模型七是调整模型。回归结果见表5。

从估计结果来看,七个模型的F统计检验均显著,各模型显著水平均为P=0.000,说明假设模型整体检验十分显著。同时,各模型都具有极高的可决系数,说明拟合程度较好。从DW值来看,各模型不存在序列自相关。经过调整自变量和滞后处理,最终选定模型七估计结果作为模型的最终形式,并依据其作出建议,其他模型做辅助分析。

根据模型估计结果,河南省小麦产业区位的各个影响因素的作用程度和显著性如下:

(1)耕地面积在后两个模型通过t检验,在模型七中其符号为正,并且弹性较大,和假设相符,耕地作为农业生产最基础的投入要素得到了进一步的印证。

(2)农业从业人员除第六个模型没通过显著性检验外,其他模型均通过了显著性检验,但其符号不稳定。模型四和模型五中其符号和假设相符,但在模型七中其符号为正,和假设相悖,有待进一步验证。

(3)农机总动力这一指标在模型二和模型三中未通过显著性检验。但在模型六和模型七中,其符号为负,和假设相悖。本文推测可能和研究期过短有关,进一步的研究将增加样本容量。

(4)其他作物播种面积占比是除小麦外其余作物占总播种面积的比重,代表着种植业内部品种间替代和机会成本,衡量了农户对除小麦外生产活动的重视程度。七个模型中,该指标都极为显著的通过了t检验,并且系数均为正值,和假设相反。对此的解释可能是随着小麦单产水平的提高,其在种植业内部所占比例逐渐变得不太重要。比如,我们单独考察1990年到2008年河南省小麦的单产水平,发现小麦单产19年间增长了69.17%,而同期小麦总产量在耕地面积减少的趋势下,增幅却达到86.05%,这说明单产增长的速度远远大于耕地面积减少的速度。同时,小麦占总播种面积的比重19年间一直处于平稳下降趋势,但总体减少量不多,仅为3.14个百分点,由此我们也可以得出结论,产业内的种植结构微调对河南省小麦产业区位影响不大。

表3 1978—2008年河南省小麦每亩纯收益情况和成本利润率

(5)每亩纯收益在后四个模型中均在1%水平下通过了显著性检验,并且系数为正值,说明小麦收益水平对小麦产业区位具有显著的正向促进作用,模型估计结果和假设一致。

(6)当期小麦出售价格均通过了显著性检验,并且对小麦产业区位有正向促进作用;本文另外检验了滞后的小麦出售价格对小麦产业区位的影响,从回归结果来看,滞后一期甚至有负向影响,滞后两期有正向影响,但价格滞后一期的负向影响程度远小于价格滞后两期的正向影响程度。对此可能的解释是,上期较高的出售价格传达到零售价格上,小麦产业区位是一个产业链综合作用的结果,产加销缺一不可,较高的零售价格对小麦需求(包括直接消费需求和加工原料需求)有一定的抑制作用,从而对小麦产业区位增强产生一定的制约。而上上期出售价格的提高会对小麦生产起到诱导,促进小麦生产和产业区位的增强,这一点和蛛网理论契合,只是该价格效应影响期滞后两年,有待进一步验证。

(7)有效灌溉率在前五个模型均在0.1%水平下通过了显著性检验,且符号都为负值,和假设相悖。对此可能的解释是:河南省灌溉效率低下并且长期得不到良性发展。从基础数据我们可以看到,河南省有效灌溉率自1978年到1988年持续下滑,自1989年到2001年有所恢复和增长,2002年以来徘徊在35%左右,未能得到较大的发展。

(8)财政用于农业支出比重这一因素在七个模型中都通过了显著性检验,但系数符号均为负。这和本文假设“政府对农业的支持力度在一定程度上可以促进小麦产业区位的增强”相悖。对此可能的解释如下:本文并未把财政用于粮食产业的项目单独列出,同时未考虑其他途径对粮食产业的资本投入,可能在一定程度上影响了模型的解释力。甚至更进一步的,我们可以估计,财政用于增加产量的效率是很低,这一点和李正彪[18]的研究结果一致,他在对财政投入和农产品产量做出定量研究后发现,财政支农支出能够在一定程度上增加农民第一产业收人,但对增加主要农产品产量的效果并不明显。

5 结论和建议

5.1 结论

(1)小麦产业区位大小与耕地面积、农业劳动力数量、其他作物播种面积占比、每亩纯收益、滞后两期出售价格存在正相关关系;与农机总动力、有效灌溉率、农业投资占财政比重存在负相关关系。从各自变量的弹性系数来看,投入要素的系数和为0.9760,说明模型规模报酬不变。

表4 各变量相关系数表

表5 模型回归结果

(2)耕地面积每增加1%,小麦产业区位将增大0.8252个百分点;农业劳动力每增加1%,小麦产业区位将增大0.2245个百分点;农机总动力每增加1%,小麦产业区位将减弱0.0736个百分点;其他作物播种面积占比每增加1%,小麦产业区位将增强0.0177个百分点;每亩纯收益每增加1%,小麦产业区位将增强0.0007个百分点;滞后两期收购价格每增加1%,小麦产业区位将增强0.3230个百分点;财政用于农业比重每增加1%,小麦产业区位将减弱0.0056个百分点。

5.2 政策建议

(1)确保小麦等主要粮食作物基本投入要素的稳定。小麦等主粮产量的增减,是关系到国家粮食安全的重大问题,在当前农产品价格持续上涨的大背景下,保证基本投入要素的稳定是保证产量稳定的基本前提。而耕地面积是粮食生产中最为基础的投入要素,建议国家在河南等粮食主产省份,实行更为严格的耕地保护政策、强化种粮补贴等政策的贯彻落实、鼓励土地的适度流转和规模经营,以保障小麦等主要粮食作物播种面积的稳定。

(2)采取多种措施提高小麦的主粮作物的单位面积收益。亩均收益是影响农民种粮积极性的直接因素,而亩均收益的高低,一方面与出售价格相关,另一方面又与成本高低相连。建议国家进一步加强农产品期货贸易,规避粮食生产风险,并通过加强保护价收购等政策措施来保障种粮农民的现实收益。要采取多种措施降低农民的种粮成本,如大力加强良种的普及和推广力度,从源头上降低主粮的生产成本;研究和推广有地域特色的粮食栽培新技术与间、套种技术,增加单位面积上的产出效率等等;进一步强调高筋、强筋等专用小麦的生产并提供相应的技术服务与支持。

(3)优化财政支农资金的投入结构为主粮生产提供条件保障。财政支出对于提高粮食的生产能力来说是必要的也是合理的,但目前财政对河南小麦产业区位的作用的弱化,在一定程度上说明了国家在粮食主产区财政投入政策上存在一些问题。建议国家继续明确财政支农的政策导向,在支持主粮生产方面,将投放的重点进一步明确到加强土地治理、改善农田水利条件等基础设施建设方面,同时,也要进一步强调对地方粮食企业的支持,以期通过粮食企业的带动来延长粮食产业链、增加种粮农民的收益,调动广大农民的种粮积极性。

[1]中国粮食年鉴2007[M].北京:中国统计出版社,2008.

[2]杨吾扬.区位论原理[M].兰州:甘肃人民出版社,1989.

[3]李小建.经济地理学[M].北京:高等教育出版社,2006.

[4]高进田.区位的经济学分析[M].上海:上海人民出版社,2007.

[5]华熙成.上海市郊区农业区位模式及农业生产问题的探讨[J].经济地理,1982,(3):175-181.

[6]梁增泰.运用农业区位理论调控农业生产布局[J].经济改革,1995,(2):20-23.

[7]张文忠.经济区位理论的研究——以农业区位论为例[D].吉林:东北师范大学,1995.

[8]叶长卫,李雪松.浅谈杜能农业区位论对我国农业发展的作用与启示[J].华中农业大学学报(社会科学版),2002,(04):1-4.

[9]马兰,张曦.农业区位论及其现实意义[J].云南农业科技,2003,(3):3-5.

[10]李瑜,郑少锋.农业区位理论与西部退耕还林区农业产业布局研究[J].农业现代化研究,2007,(3):147-150.

[11]杨春.中国主要粮食作物生产布局变迁及区位优化研究[D].杭州:浙江大学,2009.

[12]何春花.河南省粮食生产影响因素的量化分析与对策[D].郑州:河南农业大学,2009.

[13]张占仓.豫南山区农业区位条件与发展对策[J].地理与地理信息科学,1987,(03):26-30.

[14]帅江平.我国乡镇企业发达地区的发展对农业区位的影响[J].地理研究,1993,(09):64-71.

[15]王泽泉 刘大海.廊坊农业区位优势初探[J].商业现代化,2007,(08):235.

[16]傅铭.吉林省农业区位优势分析[D].长春:吉林大学,2009.

[17]邓艾,马彪.藏区农业区位优势分析[J].西南民族大学学报(人文社科版),2009,(03):51-56.

[18]李正彪,文峰.农户经济行为视角的财政农业投资:绩效、原因、对策[J].经济问题探索,2009,(10):61-64.

[19]何晓群.多元统计分析教程[M].北京:中国人民大学出版社,2008.

Analysis of Dynamic Variation of Henan Province’s Wheat Industry Location Modulus

Shao Yuanjun,Li Jianping,Zhou Zhenya

(Institute of Agricultural Resources and Regional Planning,Chinese Academy of Agricultural Sciences,Beijing 100081,China)

Based on the Industrial location theory,this paper uses the synthetical location quotient to measure the wheat industry location modulus,then makes an analysis of the dynamic variation of Henan Province's wheat industry location modulus according to the Extended Cobb-Douglas Production Function Model.The research results determine the restraining factors which influence the development of Henan Province's wheat industry,then give some advice to avoid negative factors and promote the sound development of Henan Province's grain production.Finally,this paper provides some correlative policy proposals to the investment and preferential policy of other major grain producing areas.

Henan province;wheat industry location modulus;positive analysis

中央级公益性科研院所基本科研业务费专项资金项目“农业区位优势理论及其测度模型研究”(项目编号:901-32)资助。

2010-10-21

邵元军(1984-),男,河南邓州人,管理学硕士;研究方向:农村综合发展。

F323.3

A

(责任编辑 迟凤玲)