中国电影监制之路

文/李雯雯

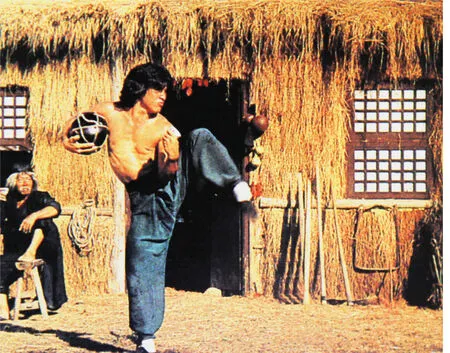

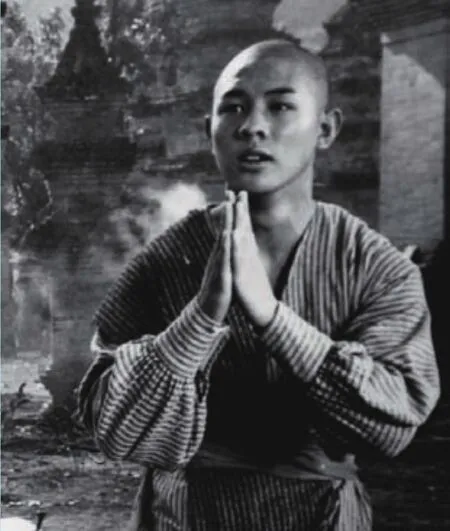

《醉拳》剧照

电影《天下无贼》中黎叔有句台词:“二十一世纪什么最贵?”——“人才!”对电影这个工业来说,从一开始起,人才就一直最贵。对于商业电影而言,监制尤其可贵!作为电影工业成熟的一个环节式人物,监制的诞生标志着电影在艺术和商业之路上寻找着平衡点。

在好莱坞电影进入工业流程的年代,电影工业分工细致,好莱坞黄金时期便出现了电影监制这个行业。监制一般会代表制片人或制片公司法人,由他负责摄制组的支出总预算和编制影片的具体拍摄日程计划,代表制片人监督导演的艺术创作和经费支出,同时也协助导演安排具体的日常事务。可以说,这是一个全能的职业,他的地位经历了制片人中心制、导演中心制和明星中心制不同电影工业时期的考验。这个行业中的优异者,受人尊重。

和好莱坞的商业电影机制不同的是,中国的电影生产因为其特定的历史时期,监制这个角色经过了不同阶段的变化,其历程在中国内地、香港和台湾也有不同的演变。以上世纪三十年代的上海为开端,到本世纪前十年内地电影票房井喷和市场全面复苏,中国优秀的电影监制从香港、台湾汇集内地,电影监制这个职业也经历着中国电影近百年的变迁。

大制片厂制下的监制权有限,真正给监制这一职业带来全新概念的是从邵氏“叛逃”的邹文怀。

20世纪30年代,大公司老板的监制年代

1930年,中国电影业中的“托拉斯”——联华影业公司在香港注册成立。但随着联华影片公司的业务在上海逐步开展,公司的管理机构才从香港转移到上海。当时,罗明佑为联华影片公司总经理兼监制,黎民伟为副总经理兼总厂长。罗明佑因此成为中国电影史上明确有头衔的监制,他的这种公司老板兼任监制的模式在当时是上海大制片公司通常的模式。其间,明星影片公司、昆仑影业公司等领20世纪30年代上海电影风骚的电影公司也都延续这种老板兼监制的创作模式。

“联华影片公司”成立之初,香港影片公司的原址为联华三厂,又称联华港厂。1931年,“联华三厂”在黎北海的主持下拍摄了第一部影片《铁骨兰心》。影片完成后,在港“卖座极好,赚了一笔大钱”,但具体的拍片过程中,担任该片监制的罗明佑和担任制片主任黎北海因为主演人选,渐生罅隙。及至后来黎北海自己编导了一部《贤妇》,用他的第三任妻子李曼华担任主角,事前没有经过剧务会议的许可竟私自开拍,这事情给罗明佑知道,遂勃然大怒,质问黎北海。黎北海因此怀恨在心,在董事会议当中指责罗明佑,要罗明佑下野,于是罗明佑很幽默地说了这一句:“黎北海,你坐在井底看天,看得几多?”黎北海受了抢白,遂脱离联华。

由此可见,这种监制模式的缺点和优点一样地明显,老板兼任监制自然会为公司的整体利益和影片的整体走向把关,但老板的身份势必会对电影的创作产生多方面的限制,这样必然会出现一些问题。

邵氏嘉禾监制龙虎斗

20世纪50年代,在娱乐电影的促动下,香港的电影工业迅速崛起,很快就成为了中国商业电影的制作中心。香港电影业形成了国泰(电懋)和邵氏这两大电影制作机构与长城等左派公司三足鼎立局面。其中以邵逸夫为首的邵氏电影王国,从1958年后开始发力,经过十年的积累,其后一统江湖。在邵氏成功的背后,大制片厂制度的策略固然是主要因素,但它在监制领域里拥有的大量人才,也是其制片成功的关键,其时,有邵仁枚、罗烈、曹达华等才华出众的监制里手,这些人有出品人,也有导演、演员和编剧,他们有丰富的电影制作经验,并能从不同的角度把握不同题材的影片,从而为邵氏出品提供佳片保证。但大制片厂制下的监制权有限,真正给监制这一职业带来全新概念的是从邵氏“叛逃”的邹文怀。

1970年春,对邵逸夫来说,是个可喜可悲的春天,可喜的是十几年的老对手国泰终于停止制片业务,从此邵氏便可独霸香江影坛;可悲的是力助邵氏走向顶峰的功臣邹文怀暗中拉拢了志同道合的邵氏同事何冠昌、梁风等人,撬走了主演《独臂刀》的邵氏头牌男星王羽,并携邵氏旗下导演、监制、制片人罗维等独立门户,成立嘉禾公司。公司成立之初,最漂亮的公关战是邹文怀派罗维之妻刘亮华作为嘉禾特使去美国拉拢已婚的前邵氏“武侠皇后”郑佩佩加盟,虽然游说不成,却正好乘机当面拜访打算回港发展的李小龙。面对首位越洋过海的港台制片商的热情相邀,李小龙答应与嘉禾合作,在邹文怀监制下,功夫片《唐山大兄》以320万港币的票房创下香港本埠有史以来最高票房纪录。1972年3月的《精武门》在香港本地便狂收近450万港币,李小龙与邹文怀合股创办“协和”影业的开篇之作《猛龙过江》的票房最终达到惊人的530万。与李小龙的合作让邹文怀在嘉禾与邵氏的龙虎斗中华彩开局。让他有如此良好开局的关键,是他推行的独立制片制度。所谓的“独立制片人制度”,主要是由一个独立制片人在一家有发行网、有企业组织的公司,提供部分财务支持下拍摄电影。电影拍摄前,在题材、剧本、主要演职人员方面需要征求出资公司的同意,而拍摄后则由该出资公司控制其发行权。跟邵氏的工厂化制片相比,它一方面减轻了资金上的负担,另一方面也减弱了对各个制片组的制约,而可以根据独立制片人自身的性格、观念等相对自由地发挥。这个时候,电影监制的价值得到了全面的体现,他成为电影生产中连接制片方和制作方两段的真正的中介。为了很好地执行这个职位的责任,邹文怀亲自上阵,做了李小龙早期几部电影的监制,由此也开始了他监制的传奇人生。在嘉禾的发展壮大的进程中,监制的理念不仅仅在电影制作中得到体现,更有甚者,在公司架构上,嘉禾也创建性地结构子母公司的结构,建立了卫星公司承包制,资助有票房保证的电影人公司拍片,李小龙的“协和”、许冠文的“许氏”,日后洪金宝的“宝禾”、成龙的“威禾”,皆是嘉禾的卫星公司。卫星公司在拥有决策权的同时,并享有很大程度的创作自由,但剧本、财政预算及拍摄进度仍受母公司的监督。如此一来,大批票房红星及优秀电影创作人自然云集嘉禾。到了20世纪80年代初期,嘉禾影业发展迅速,公司实力俨然已可与邵氏并肩。

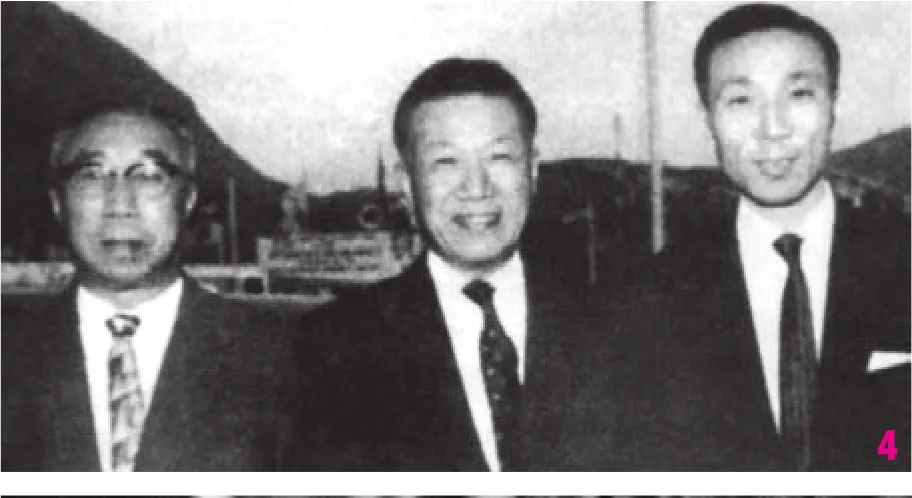

1- 邹文怀

2-1982年“新艺城”新年团拜,左起:姜大卫、麦嘉、钟楚红、黄百鸣、石天

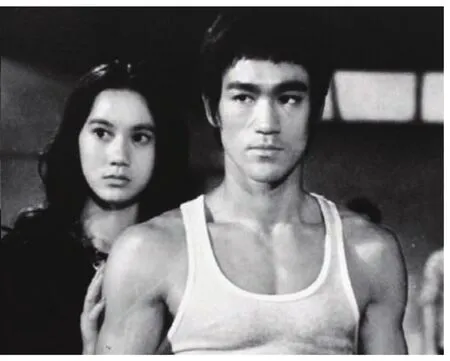

3-电影《猛龙过江》剧照

4-邵氏兄弟

5-导演罗维和李小龙(左一)

20世纪70年代中期开始,在邵氏和嘉禾的龙虎斗中,还有一个独立的监制姿态,那就是吴思远的思远影业公司。和邹文怀的叛逆不同,同样是从邵氏培训班到场记、副导演、导演、监制、制片人慢慢做起的吴思远,1973年组建思远影业公司的时候,主要的想法是自己独立拍片,直到4年后,他才开始任独立监制,由幕前转向幕后。实践证明,作为监制的吴思远比作为编导的吴思远对香港电影发展所做出的贡献要重要得多。在邵氏与嘉禾斗得不可开交之时,独立监制吴思远独辟蹊径,开始尝试在功夫片中大量加入喜剧元素,并将之调剂作用放大为与功夫元素同等重要的主体元素,于1978年成功监制的《蛇形刁手》和《醉拳》最具代表性。与此同时,监制吴思远开始网络从电视业转行而来的新导演,拍摄新影片,推动香港电影的“新浪潮”运动,完成了香港电影史上最为重要的美学革命。如吴思远挖掘了原香港“佳视”电视台的导演徐克,监制了他的电影处女作《蝶变》(1979)和次作《地狱无门》(1980)。后来成龙成立了自己的“威禾”,徐克也有了自己的“电影工作室”,但他们二人的伯乐是吴思远无疑,因此,在徐克独领风骚的20世纪90年代,吴思远也参与监制了《双雄会》(1992)、《黄飞鸿之二男儿当自强》(1992)、《黄飞鸿之三狮王争霸》(1993)、《黄飞鸿之四王者之风》(1993)、《黄飞鸿之五龙城歼霸》(1994)等徐克的动作大片,确立了由武侠/功夫片演变而来的新式动作片的套路。

监制地位的独立,为香港电影的新黄金时期带来生机。在1985年到1999年,香港电影的黄金时期,在经历了20世纪80年代“德宝”与“嘉禾”及“新艺城”香港制片界鼎足而立的三大势力之后,电影监制继续沿着大公司下大监制的模式开展工作,监制新锐麦嘉、黄百鸣、徐克、施南生、唐季礼等大放异彩。

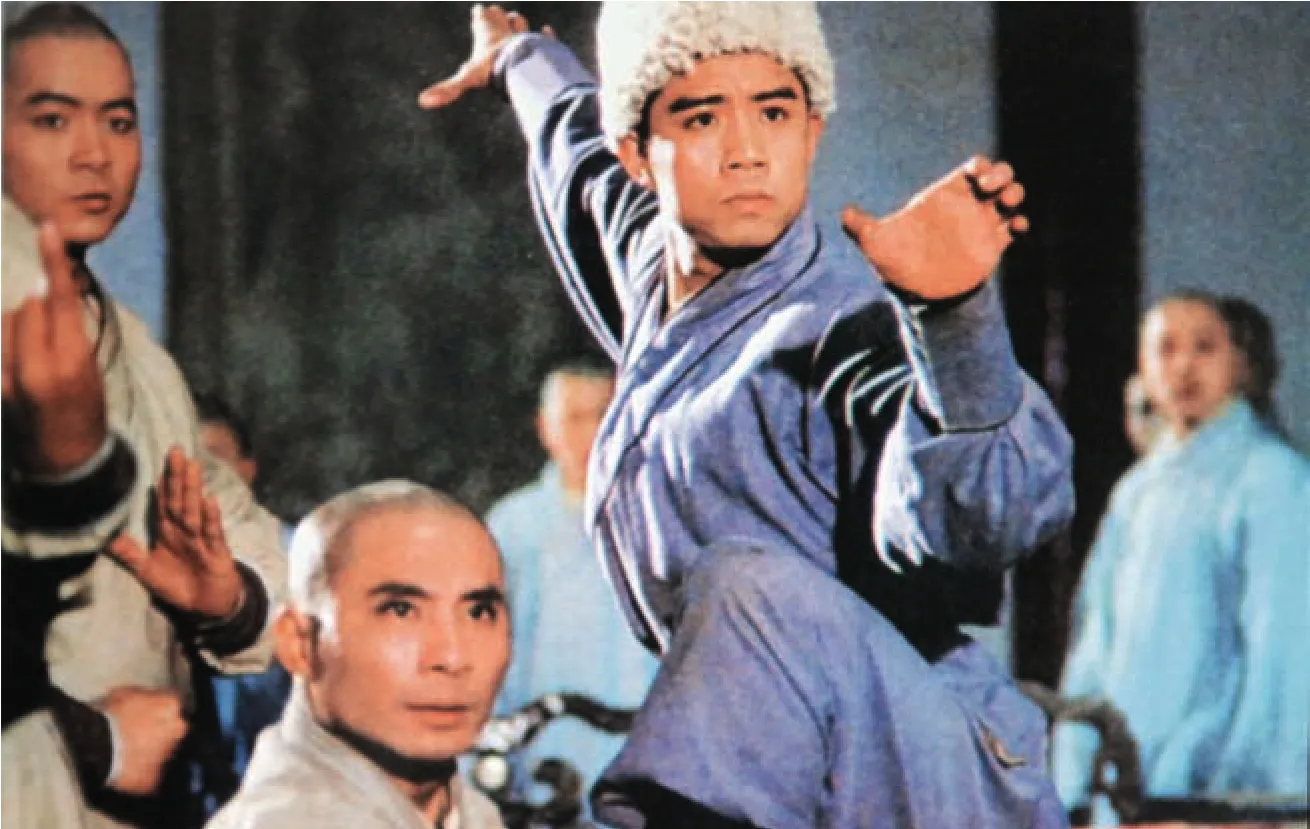

《木棉袈裟》剧照

电影《少林寺》剧照

新中国成立以后,在计划经济时代,特有的电影制片厂的制片模式是不需要电影监制的。直到改革开放以后,因为合拍片,电影监制才重回人们的视线。

内地,因合拍而监制

新中国成立以后,在计划经济时代,特有的电影制片厂的制片模式是不需要电影监制的。直到改革开放以后,因为合拍片,电影监制才重回人们的视线。

据列孚考证,“合拍片”作为一个正式概念后的第一部是由一个业界内知名度不高的导演杨吉爻于1980年和福建电影制片厂合拍完成的民初动作片《忍无可忍》。其后才是李翰祥的《火烧圆明园》和《垂帘听政》。再后来,就是《少林寺》、《木棉袈裟》、《南北少林》。从《火烧圆明园》开始,监制李翰祥、赵伟更多的是代表香港和中国内地两个制作方来对影片的拍摄加以协调,这也是最初的监制在合拍片中承担的主要责任。在中国商业电影尚未形成气候之前,电影监制在内地的活力是被压制的。

新世纪以后,随着中国内地电影产业化的推进,电影市场的复苏,合拍片成为中国电影市场最活跃的因素,香港电影人的北上,内地电影监制的成长,让电影监制这个行业活跃起来。内地电影人,尤其是一些优秀的导演,如田壮壮、黄建新、何平等开始成长为成熟的电影监制,在中外合拍片中担任监制职务,同时像贾樟柯、王小帅等导演也开始以监制的身份扶植更为年轻的导演。最为让人欣慰的是,内地电影开始出现大电影公司下坐拥优秀监制的新趋势,最为典型的是华谊兄弟影业聘请台湾导演陈国富作为公司的监制,监制人才正在为中国电影走向更宽广的领域努力。

台湾导演李行20世纪60年代写实主义代表作《养鸭人家》

《垂帘听政》的监制、导演李翰祥和主演刘晓庆在一起

台湾,监制成为推手

台湾光复之后,早期电影工业类似香港需要以粤语片来撑起门面,在20世纪50年代流行的是台语片。等到60年代,随着青年导演李行、白景瑞等人成长起来之后,开始推行写实主义,其后随着李翰祥、胡金铨从香港转战而来,形成了四大导演引领台湾电影创作的盛景。在特殊的电影审查体制面前,20世纪70、80年代的台湾电影一直被香港电影所压制,直到1989年侯孝贤的《悲情城市》获第46届威尼斯影展金狮奖,台湾电影的文艺气息才被高度肯定。

20世纪90年代,李安、杨德昌、蔡明亮等台湾导演开始为人所知,他们的幕后推手,如徐立功、詹宏志等成为台湾电影的监制力量。在缺乏大的电影公司的创作环境下,台湾电影监制结构比较复杂,像后来的焦雄屏本是一个电影评论人,因为对电影的独到见解和对电影的热情而成为当今台湾的“电影教母”,进入新世纪以后,当今台湾“监制一姐”李烈则是从演员转身而来。对内地电影而言,台湾电影监制最大的贡献就是为民营影视公司华谊兄弟奉献内地目前最为红火的监制陈国富。

电影业作为一个多部门合作的艺术行业,其发展的一百多年历史,各类行业在不同的发展时期有着不同的待遇和空间。监制作为其工业成熟的一个标志,在商业电影发达的年代,其位置就会显著起来,监制在华语电影历史上,也因为大电影公司的繁荣而职位显赫一时。进入新世纪以来,随着内地电影类型的多样化,公司老板、导演、演员、影评人、甚至是地方政府官员都能进入监制领域,但真正做得好的,却是屈指可数。本刊在后续的内容中会选择其中的优秀者从案例和个人的两个角度加以剖析和关注。