创新处理方式提高教学效益

李万春

(江苏省常州市横山桥高级中学江苏常州213119)

创新处理方式提高教学效益

李万春

(江苏省常州市横山桥高级中学江苏常州213119)

在化学教学中,我们追求一种“白玉无瑕”的完美境界,但实际上“白玉微瑕”的现象总是不可避免地出现在我们身边。无论是学生和教师自身,还是我们所处的环境,乃至专家精心编写的教材或平时我们使用的教辅资料都或多或少地存在着缺陷,给实际教学带来一些不和谐的音符。这些教学中的缺陷问题向我们教师提出了挑战,如何面对现实,化不利因素为有利因素,变被动为主动,值得每一位教育工作者深思。只要我们处理得当,瑕疵也会闪光。下面我结合教学实践,谈谈对化学教学中常见缺陷问题的处理。

一、巧用教材失误袁培养学生的创新精神

教材是学生学习的依据,是专家心血的结晶,在学生心目中有很高的地位。俗话说:“灵不灵,照书行。”在教学中,教师应该根据教材开展教学,指导学生认真钻研教材。但教材也并不是尽善尽美的,难免存在着这样或那样的失误。例如,有些概念表述不够准确、实验装置或实验顺序不太合理、课后习题无法解答、文字和图形印刷有误等。在上课之前,教师要仔细阅读教材,认真解答课后习题,对教材中的失误做到心中有数。对于教材中的失误之处,教师最好不要直接告诉学生,而是要引导学生自己去发现。经过恰当处理,这些失误也会成为培养学生创新精神的好题材。

例如,某教材中有这样一道题:“在20℃时,在100g水中溶解11.1gK2SO4恰好达到饱和,此饱和溶液的密度为1.08g/cm3。将350mL此温度下的K2SO4饱和溶液用水稀释至500mL。计算稀释后溶液中K2SO4的质量分数和物质的量浓度。”该题涉及到溶解度、质量分数、物质的量浓度之间的换算,其训练意图是好的,但这却是一道有缺陷的习题,K2SO4的质量分数无法准确求解。

溶液中溶质质量分数的定义式是:

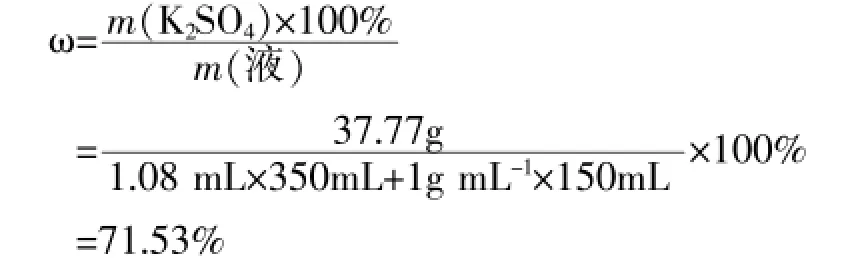

本题中,500mL稀K2SO4溶液中的溶质K2SO4来自于20℃时350mL饱和K2SO4溶液,可以求出其中K2SO4的质量:

但我们却无法求出500mL稀溶液的质量,因为题目中没有给出稀溶液的密度,因此我们无法准确求算其质量分数,只可估算。

我曾将此题布置给学生做,结果发现学生有以下四种做法。

第一种做法是:用500mL稀溶液的体积减去350mL饱和溶液的体积,得出需要加水的体积为150mL,由此求出K2SO4的质量分数。

第二种做法是:用饱和溶液的密度代替稀溶液的密度求解。

第三种做法是:用水的密度代替稀溶液的密度求解。

有第四种想法的是极少数同学,这几个同学提出:条件不足,无法求解。

针对同学们的答案,我在班上对此题展开了讨论,同学们各执己见,互不相让,气氛热烈。我从以下几个方面引导同学们思考:

(1)不同浓度的溶液(或不同的液体)混合时,其体积有没有加和性?

(2)不同液态物质混合其质量有没有加和性?

(3)溶液的物质的量浓度和其质量分数之间有什么联系?

(4)K2SO4溶液的密度随其浓度的改变如何变化?

(5)溶液稀释或混合时,求算溶质的质量分数和物质的量浓度应注意什么问题?

(6)一、二、三三种解法,有无不当之处?

通过讨论,澄清了同学们头脑中许多模糊的概念,认识到一、二、三三种解法所得的结果都是一个估算值,有合理的一面,也有很严重的概念性错误。我特别表扬了提出第四种见解的同学,他们敢于怀疑权威,思考慎密,是同学们学习的榜样。这种做法既保护了同学们学习的积极性,也培养了学生的创新精神,敢于向权威挑战,做到“不唯上,不唯书,只唯实”。

二、妥善处理偶发事件袁让学生从中受到教育

青年人朝气蓬勃,对新鲜事物充满好奇。化学实验生动、直观、新异、有趣,最能吸引学生。但有些同学做实验时不按规则操作,经常盲目地将各种化学药品混合在一起,到最后自己也不知道发生了一些什么反应,生成了何种产物;在做碱金属性质实验时,重复向老师索要试剂,然后一次性实验,等等。对于学生实验中的事故隐患,老师要积极预防,耐心教育,对一些偶发事件要妥善处理,争取收到最佳的教育效果。记得有一次做钠和钾性质的学生分组实验,有一个同学趁我到仪器室拿仪器之际,从讲台上拿走了一块钠。下课后回到教室,他将这块钠放进一个装有水的塑料瓶里,导致了很大的爆炸声,在整个高中楼都能听见,幸好没有造成人身伤害事故。事后,我在处理这件事时,发现这位同学很紧张,不知道要受到什么样的处罚。我首先批评他私自拿化学危险品的不对,当他意识到自己的错误之后,我规定他必须写一份“检查”,“检查”中要包括以下内容:归纳化学实验中常见的安全规则、钠的性质和做钠的性质实验应该注意的问题,总结从本次事件中得到的教训等。通过查阅资料和同学之间的相互讨论,这份“检查”终于写好了。两天后,在化学课上这位同学宣读了自己的“检查”,这实际上是在读一篇化学小论文。通过对这件事情的处理,不但使该同学本人受到一次深刻的化学实验安全教育,同时也很好地教育了全体同学。事实证明,这种处理问题的方式深得人心,远比粗暴训斥的效果好得多。

三、探讨实验失败原因袁激发学生创造性思维

对于化学实验,我们应该创造条件,力求成功。但无论是教学经验多么丰富的教师也不敢保证演示实验次次成功。至于学生在分组实验时实验失败更是司空见惯的事。导致化学实验失败的原因,有客观方面的,也有主观方面的。当教师在教学中实验失败,使课堂陷于被动时,可以想办法转移学生的注意力,因势利导,把出现的事情与教学联系起来,变被动为主动,往往会收到意想不到的效果。例如,有一次我在演示氨气的喷泉实验时,不想事先收集氨气的烧瓶和橡皮塞吻合程度不好,导致氨气外溢,实验没有成功。在学生议论纷纷时,我马上话锋一转,告诉学生等找出失败原因后再进行实验,让学生思考实验为什么不成功,引导学生从实验的原理、实验装置的设计、试剂的选择以及条件的控制等方面进行思考和分析,最后归纳出导致本实验失败的原因可能有以下几点:①烧瓶不干燥;②氨气没有收集满;③装置漏气;④挤入烧瓶内的水太少。然后根据分析的结果,换一个新的烧瓶重新收集氨气进行实验,结果实验效果非常好。在分析实验失败原因的过程中,学生急于想看到有趣的实验现象,充分发挥自己的创造性思维,开动脑筋,积极思考。当最后的实验结果证实他们的分析是正确的时候,他们尝到了成功的喜悦,这节课同样也取得了很好的教学效果。

在学生实验失败时,老师也应该引导学生通过看书、思考、探索,从而悟出原因。经过这个过程所获取的知识远比老师告诉他一个结论深刻得多。

四、结合乡土乡情袁更新学生的观念

我们学校所在的横山桥镇是江苏省有名的化工之乡,环境污染比较严重。学生耳闻目睹身边所发生的一切:天空总是灰蒙蒙的,空气中经常混有难闻的气味,河水变黑发臭,不少同学因此对化学有着一种很深的误解,认为化学是带来环境污染的罪魁祸首,甚至歧视、厌恶化学,对化学有恐惧感,似乎有化学就不会有“绿色”,“化学”就是“污染”的同义词。高二的同学面临现行的高考形势,在分班选科时,愿意学化学的人并不多,这不能不让人感到悲哀。

针对这一实际情况,我在高一年级开设了《绿色化学理念与环境污染的防治》这一研究性课程,吸引了三十多个同学参加。同学们实地查看当地河水的污染源,参观周围的化工厂,走访附近的村民,查阅科学文献,取得了大量的一手资料。通过调查,同学们认识到环境污染是人类不恰当地使用化学知识造成的,人们不自觉地将自身偶尔的操作之错迁怒于化学。治理环境污染主要也要依靠化学知识,但治理污染只能是亡羊补牢,要想从根本上解决环境污染问题,需要确立一种全新的绿色化学理念。

在调查中同学们还发现一个问题,距学校两公里远的东洲炉料厂经常向空气中排放大量的粉尘。这是一个利用炼铁废料生产氧化锌的私人小厂,设备很简陋,近似于家庭作坊式的生产,也没有正规的技术人员。这个厂的生产流程很简单:将买来的炼铁废料和焦炭按一定的比例混合,送入自己搭建的炉内煅烧,同时鼓入空气;高温煅烧产生的炉灰被鼓风机吹入U形管反复冷却;最后用麻袋收集冷却后的炉灰,该炉灰中即含有较多的氧化锌。但近来该厂发现产品中氧化锌的纯度不够高,在出炉之前总是先放掉一部分炉灰,导致了严重的环境污染。这个工厂的负责人是我以前的学生,他让我帮忙解决技术方面的问题。说实话,我对化工生产的细节和技术问题也知之甚少,但对生产原理还是能理解的。我带领同学们多次考查这个工厂,通过与工作人员交谈,总结出导致产品纯度不高的可能原因:①原料配比不合理;②炉子的结构有缺陷;③炉内温度不够,熔融物固化,燃烧不充分,火焰呈断续状态;④冷却系统阻力大,部分氧化锌发生沉降。根据我们提出的意见,工作人员反复实验,终于找到了问题的症结:炉内温度不够高。在新换一台鼓风机后,产品纯度立即就上去了。这个厂因此获得了更大的经济效益,也大大地减少了对环境的污染。同学们将调查研究的结果写成小论文,并在学校组织的研究性学习成果交流会上作了发言。通过这种研究性课程的开设,很多同学改变了对化学的看法,深切地感受到化学知识的重要作用:化学能带来经济效益、化学能改善生活、化学更能治理污染,从此他们学习化学的热情也高涨起来。

从上面所列举的事例中可以看出,教材、教师、学生和环境等影响化学教学的因素中都会存在缺陷,但缺陷并不可怕。只要我们教师不断加强学习,充分发挥自己的主观能动性,研究出现的新情况和新问题,提高教育教学水平,就一定能化不利为有利,变被动为主动,从而达到培养学生的能力,提高教学质量的目的。

1008-0546(2011)10-0025-02

G632.41

B

10.3969/j.issn.1008-0546.2011.10.012