急性脑卒中偏瘫早期康复40例临床观察

尹新洁 殷 玲

武汉市第十三医院神经内科,武汉 430100

脑卒中是发病率、致残率和死亡率最高的老年病之一。医学的发展使脑卒中的诊断与治疗水平明显提高,其死亡率明显降低,但有80%的存活者留有不同程度的功能障碍,给家庭和社会带来沉重负担。近年来,已有研究证实早期康复的有效性。本文旨在探讨早期康复对急性脑卒中偏瘫功能恢复的作用。

1 资料与方法

1.1 一般资料

2008年8月―2010年6月在本院神经内科住院的40例急性脑卒中偏瘫患者,全部经临床和CT确诊。40例患者,其中男26例,女14例;年龄45~76岁,平均56岁;脑梗死25例,脑出血15例;右侧偏瘫22例,左侧偏瘫18例。以上病例随机分为康复组20例,对照组20例。两组患者在性别、年龄、病种、病程等方面差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 治疗方案

两组患者入院后均给予神经科常规治疗。康复组脑梗死患者和脑出血患者分别在生命体征稳定、神经系统体征不再进行性加重后48 h和6~7 d给予康复治疗,每天1次,每次45 m in。训练内容包括:早期床上保持良肢位及体位变换,床上四肢关节主动和被动活动,坐位平稳及起立训练,立位平稳及步行训练,并同时给予针灸治疗。对照组仅给予针灸治疗。

1.3 功能判定

采用Brunnstrom偏瘫运动功能恢复的Ⅵ期标准评价。治疗前及治疗后3周分别判定患者的上、下肢和手的运动功能。

1.4 统计学处理

采用SPSS 10.0软件进行统计分析,计数资料采用χ2,以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

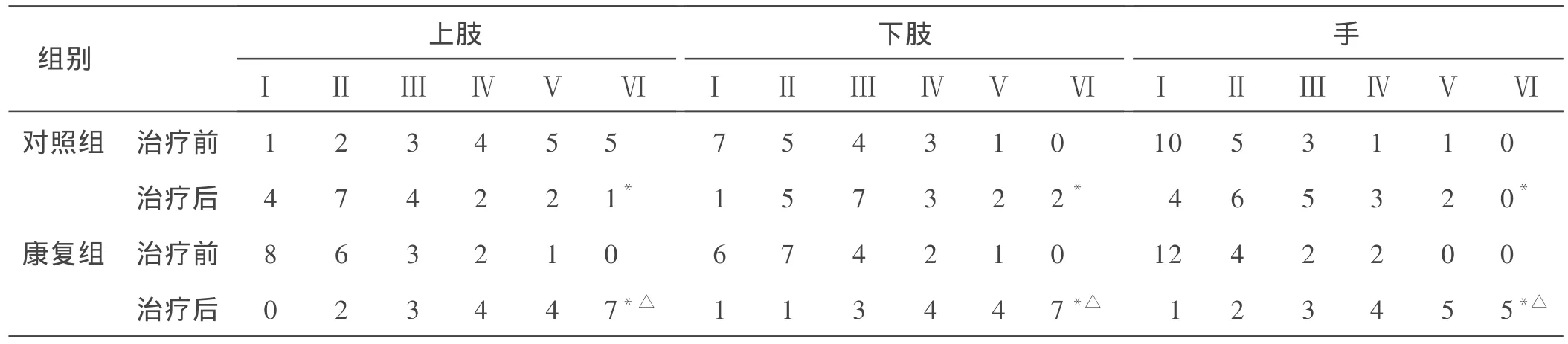

两组治疗后偏瘫肢体的运动功能较治疗前均有进步,差异有统计学意义(P<0.05)。康复组上、下肢及手的功能恢复均优于对照组(P<0.05)。见表1。

表1 两组治疗前后Brunnstrom分期比较(n=20)

3 讨论

急性脑卒中的高致残率已为医学公认,而随着现代康复医学的发展与进步,康复技术的应用对脑卒中偏瘫患者的恢复更为重要。脑卒中偏瘫属中枢性偏瘫,恢复过程是打破运动恢复早、中期的异常运动模式到恢复后期正常运动模式建立的过程[1]。早期主动性的康复治疗,可以帮助患者有效的减少和防止废用、误用和过用综合征的产生,促进患者运动功能恢复。同时,目前普遍认为人脑具有可塑性的特点[2],因此,急性脑卒中偏瘫患者,早期即应该康复治疗。

本研究对40例急性脑卒中偏瘫患者随机分组对照研究表明,康复组有效率明显优于对照组,提示早期康复训练的重要性。有学者主张只要患者神志清楚,生命体征48 h不再进展后即可进行康复治疗,除蛛网膜下腔出血、严重脑出血可稍延长外,康复大多应于病后1周内进行[3]。因此,我们认为,急性脑梗死患者在生命体征稳定、病情不再进展后48 h即应开始康复训练,而脑出血患者在此基础上6~7 d开始康复训练;同时作好患者生命体征及其他病情监测,严格掌握适应证,若出现脑水肿加重、血压变化、再出血、继发感染等,能够及时处理和调整,早期康复是安全有效的。

对于急性脑卒中偏瘫患者,及早地进行正规康复训练,遵循系统化、个体化的原则,坚持不懈,就能使患者的部分或大部分功能得到恢复,提高生活质量,减轻痛苦,最大程度回归家庭与社会。

[1] 戴红.运动促进技术对中枢性瘫痪进行训练的原理和处理原则[J].中国康复医学杂志,1994,9(6):273.

[2] 南登昆,缪鸿石.康复医学[M].北京:人民卫生出版社,1993:208-212.

[3] 朱镛连.急性脑血管病早期康复机不可失[J],中华内科杂志,1997,36(12):840.