藏族聚居区旅游对社会文化的影响研究——以甘肃省夏河县拉卜楞镇为例*

王世金,焦世泰,李 曼

(1.中国科学院寒区旱区环境与工程研究所 冰冻圈科学国家重点实验室,甘肃 兰州730000;2.百色学院 经济与旅游管理系,广西 百色533000)

一、引言

旅游地居民对旅游发展的态度和行为关系到旅游地形象的传播和旅游的可持续发展,正确认识和了解旅游地居民对旅游社会文化的影响,对于旅游地可持续发展具有重要作用[1]。国外研究者对居民旅游感知研究非常广泛[2-3],但早期研究大多集中于调查社区居民对旅游经济影响的感知[4-6],现在则更多地关注居民对社会文化的感知[7-8]。许多研究表明[9-13],旅游地居民对旅游社会文化的影响感知在不同人口特征方面有明显差异。

近年来,我国学者也越来越重视旅游目的地居民对社会文化影响的感知和态度研究[14-17]。我国藏族聚居区地处偏远山区,经济条件相对落后,保留了鲜明的少数民族历史文化特色,从而吸引了诸多游客涉足观光旅游。然而,旅游在促进本地经济发展的同时,也严重地影响着藏族聚居区的社会文化结构。为深入了解藏族旅游地居民对旅游影响社会文化的态度,本文以宗教旅游地藏传佛教拉卜楞寺所在地居民为研究对象,调查了藏族聚居区旅游对社会文化的影响及其居民的感知态度,通过居民人口学特征的分析,总结了不同类型居民对旅游文化影响产生态度的原因,从而提出了适宜藏族聚居区旅游可持续发展的战略措施。

二、研究区概况

夏河县地处青藏高原东北缘,隶属甘肃省甘南藏族自治州。以“东方梵蒂冈”而闻名的拉卜楞寺(藏传佛教格鲁派六大宗主寺之一)便处于县城西域的拉卜楞镇。全县共辖1镇14乡,人口7.78万人,其中藏族人口约占78%。拉卜楞镇旅游资源丰富,民族文化绚丽多姿,人文景观特色鲜明。1980年,夏河拉卜楞寺对外开放,近年作为支柱产业的旅游业发展迅速。现有专门从事旅游接待的宾馆饭店、度假村达36家,旅游定点单位达16家,依托拉卜楞寺,全镇六大旅游要素正在日益完善。

三、问卷设计与样本情况

(一)问卷设计与调查

本文主要采取的研究方法有问卷调查与访谈等。问卷调查是以书面提出问题的方式搜集资料的一种研究方法[18]。借鉴国内外学者关于旅游地居民感知态度研究问卷设计的思路,本文充分考虑了夏河拉卜楞镇旅游发展中的社会文化现状,在此基础上,设计了藏族旅游地居民对旅游社会文化影响的人口学特征分析问卷,通过专家咨询方式最终确定了问卷问题,并在当地居民中进行了问卷预测,根据预测结果讨论了信度与效度。

通过Cronabach’s a系数为信度的判断标准,检验各问项的一致性程度,结果显示,问卷的Cronabach’s a系数为0.78,满足问卷调查内部量表(一般大于0.7)的一致性要求。问卷项目共14项,问题编号依次为S1-S14。测试采用Likert五分量表和半开放式问题相结合进行测量。Likert五分量表选项由“非常同意”、“比较同意”、“中立”、“反对”和“非常反对”组成,反映因素最高水平的答案为5分,依次递减,最低水平的答案为1分。本文问卷分析主要借助SPSS13.0统计分析模型完成。

(二)受访样本情况

夏河拉卜楞寺镇2004年人口15 000人,本次问卷样本设计最适宜容量为300份。在考虑问卷的丢失、乱答、漏答等因素后,样本数增加至320份。2007年10月,课题组随机抽样选取了拉卜楞镇6个居委会、3个村庄和各行政机关作为调查点,调查对象为18岁以上家庭成员。问卷的被调查对象覆盖县城整个范围,问卷满足广泛性要求。本次研究采用随机抽样调查,共发放问卷320份,收回样本295份,有效问卷285份,有效率为89.1%。调查样本男女比例接近一致,年龄集中于18~44岁,文化程度以高中学历占绝大多数,职业分为相关旅游部门和非旅游,民族主要为藏族、汉族和回族(表1)。调查样本结构特征与拉卜楞镇居民总体特征基本一致,可以认为本次调查样本具有代表性。

四、问卷分析

(一)旅游社会文化影响因子分析

基于藏族旅游地居民旅游社会文化影响感知的抽样调查相关数据,本研究对居民旅游社会文化影响感知进行统计分析,计算出了各问项平均值、标准差、赞成率和反对率(表2)。居民对旅游社会文化影响感知分析同样依据前述Likert量表评分标准,即平均值在1~2.4之间表示反对,2.5~3.4之间为中立,3.5~5之间表示赞同。

由表2统计分析数据可知,夏河拉卜楞镇居民对于14项旅游社会文化影响感知中,S1~S7(正面影响)均值均大于3.5,表示赞同,S8~S14(负面影响)介于2.5~3.4之间,均持中立态度,表明旅游地居民总体上对旅游给社会文化带来的负面影响认识较弱,对旅游业发展现状持有比较乐观的态度。总体而言,旅游给当地经济带来的正面影响普遍为人们所接受,而对于负面影响,居民总体上认可度较低,同时也存在差异。

表1 受访样本基本情况

(二)旅游对社会文化影响的居民人口学特征分析

居民的不同人口统计学特征对旅游感知影响具有显著差异,其差异性对于解释居民对待旅游业及旅游者感知上的差异有很大帮助。本文通过利用单因素方差分析(One-Way NAOVA),分别得到各类居民对各调查项目的感知均值,并对夏河拉卜楞镇不同人口统计学特征(年龄、年龄、民族、文化程度、居住时间、职业、经济收入)居民的社会文化感知差异进行了比较分析(性别对于居民旅游社会文化影响不大,本文暂不考虑)。

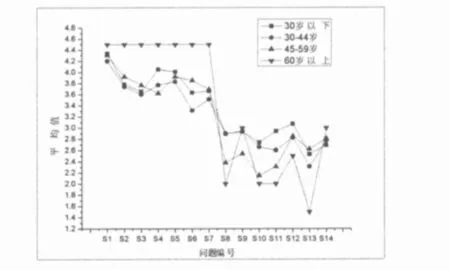

1.年龄。通过调查数据分析发现,总体上,不同年龄对于正面影响感知持赞成态度,对于负面影响持中立偏反对态度。其中,对于S8、S10、S11、S13这4项内容,居民随着年龄增加表现出感知强度的逐渐减弱且偏于反对。主要原因是这两类现象还没在夏河拉卜楞镇明显出现,当地年轻人和外来游客接触机会较多,对外来不良现象感知偏高。S14感知均值随着居民年龄的增加而逐渐增大,表明老年人对传统文化认同感强,因而对外来游客破坏当地传统风俗习惯和民族禁忌比较敏感,而年轻人接触外来文化较多,对此感受偏弱(图1)。

表2 夏河拉卜楞镇居民对旅游社会文化影响的感知态度调查

图1 夏河居民年龄结构对旅游社会文化影响感知

2.民族。对于S1~S7正面影响,各民族均持有较高赞同感,而对于S9、S10、S14负面影响,藏族居民对其认可程度最强,说明藏族居民对当地藏族社会文化在旅游发展中的改变比较担忧,关注度也高;汉族和回族居民感知次之,其他民族对此感知最弱,表明不同文化风俗的汉族、回族和其他民族居民对旅游地藏族社会文化的影响变化感知相对不太强烈(图2)。

3.文化程度。不同文化程度居民认识事物的能力和程度必然存在差异。由图3可知,夏河居民对旅游给社会文化带来的正面影响认可程度较高,而对负面影响较不认可,持中立态度。文化程度较低的居民,对于正面影响感知更为强烈,文化程度越高,看待问题更为全面,能够正确地认识旅游给当地带来的负面影响,对于正面影响的感知均值相对较低,而对于负面影响均值相对较高。对于S3、S6、S7和S9这4项问题,不同文化程度居民感知存在显著性差异。总体上,教育程度越高,居民越倾向于同外来旅游者交流[19],进而,文化程度较高的居民在赞同旅游给当地社会文化带来益处的同时,对本地传统文化、风俗习惯受到的冲击也较为担心(图3)。

图2 夏河居民民族类型对旅游社会文化影响感知

图3 夏河居民文化程度对旅游社会文化影响感知

4.居住时间。夏河拉卜楞镇居民对于正面影响感知均值较好,均值均大于4,且差异不大;负面影响感知总体持中立态度且倾向于反对。在本地居住越久的居民对于旅游社会文化正负面影响感知越深,且都有赞同倾向。居住时间越久的居民对正面影响持较高赞同态度的主要原因是,居住时间越久,对本地旅游业带动下的社会文化变迁了解也深,正面影响体会也越深。负面影响中具有显著性差异的是S10、S11、S14。当地社会治安状况并没有因旅游业发展而变坏,对S10普遍存在中立甚至反对态度。在S11、S14中,居住不到30年的居民感知均值呈递增趋势,但居住时间超过30年以上,居民感知均价值却显著下降,其原因是居住30年以下的当地居民多为中青年人群,这些人群与外来游客接触频繁,对带来的旅游负面影响感知较深。居住时间超过30年以上的人群多为中老年,接触游客机会较少,对旅游负面影响认知也较小(图4)。

图4 夏河居民居住时间对旅游社会文化影响感知

5.职业。居民职业对于旅游社会文化影响感知影响明显。对于S1、S5等几项,非旅游部门居民感知要高于旅游或相关旅游部门,主要原因是非旅游部门居民因为旅游发展扩大了自己视野,旅游部门工作居民和外界交流机会较多,对此感受习以为常。对于S9、S10两项为负面影响,旅游部门和相关旅游部门居民对其基本持中立态度,而非旅游部门工作居民则较为反对,究其原因,主要是涉及旅游或旅游相关部门居民接触游客机会较多,对旅游带来的负面影响能够直接感知。S13现象在本地很少发生,且普遍呈反对态度(图5)。

图5 夏河居民职业类型对旅游社会文化影响感知

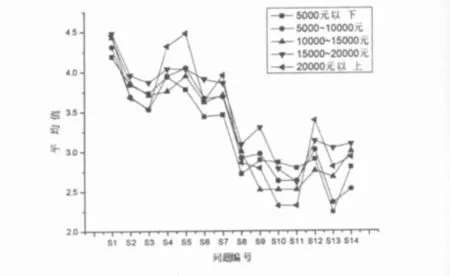

6.经济收入。居民收入水平是居民旅游感知的主要影响因素之一[20],由图6可以看出,居民收入水平在S5、S7、S13问题上具有显著差异,随着居民收入水平的升高,感知到旅游社会文化的影响越强。其主要原因是高收入者一般文化水准较高,出游机会也较多,有更多的机会接触外来文化,同时,收入水平较高的居民往往对生活和购物环境要求较高,因而对相应负面影响也较为认同(图6)。

图6 夏河居民经济收入对旅游社会文化影响感知

五、结论与讨论

综上所述,夏河居民对旅游给社会文化带来的正面影响认可程度较高,而对负面影响较不认可,持中立态度。其中,性别与居民年龄大小对旅游社会文化影响感知差异不大。藏族较汉族及其他民族居民对当地藏族社会文化在旅游发展中的改变比较担忧,关注度也高。在文化方面,随着学历的增加,居民感知逐渐变强,较之正面影响,高学历居民对于旅游给当地带来的巨大负面效应认识得更加深刻。非旅游部门居民对于正负面影响感知要高于旅游或相关旅游部门。在经济方面,居民收入水平越高,感知旅游社会文化的影响越明显。与旅游业联系紧密和从旅游业中获取利益越大的居民,越能感知到旅游业的正面影响,也更支持旅游发展。

藏族聚居区居民在未来旅游发展过程中需要做好4方面工作,以利于他们自身的全面发展与旅游的可持续发展。首先,规范藏族聚居区传统文化资源开发,加强对其他民族和游客的藏文化宣传与普及,使之真正了解和尊重藏族聚居区的历史文化,以利于藏族聚居区历史文化的传承和弘扬。其次,加强藏族聚居区青少年初高等教育及中老年居民的继续教育工作,特别是要加强旅游从业人员的教育培训和旅游经营者的教育管理,以规范藏族聚居区旅游市场及其历史文化资源的开发。再次,鼓励藏族聚居区居民参与藏文化旅游,让居民成为藏族聚居区旅游的真正主人,在旅游发展中创收、增收,促进旅游地居民的全面发展。最后,旅游及相关部门应定期对居民进行旅游社会文化及环境影响的感知调查,及时了解居民对旅游发展的感知态度,以调整旅游市场管理方案,保护旅游环境,促进藏族聚居区居民的全面发展和旅游的可持续发展。

[1] 牛亚非.可持续旅游、生态旅游及实施方案[J].地理研究,1999,18(2):179-184.

[2] Caneday,L.and J.Zieger.The social,economic,and environmental cost of tourism to a gaming community as perceived by its residents[J].Journal of travel research,1991:45-49.

[3] Gursoy,D.,Chen,J.S.,and Y.Yoon.Using Structural Equation Modeling to Assess the Affects of Tourism Impact Factors and Local Residents Support for Tourism Development[C].In annual conference proceedings of the Travel and Tourism Research Association,2000:243–250.

[4] Getz,D.Capacity to absorb tourism concepts and implications for strategic planning[J].Annals of Tourism Research,1983,10:239-263.

[5] Getz,D.Residents’attitudes towards tourism:a longitudinal study in Spey Valley,Scotland[J].Tourism Management,1994,15(4):247-258.

[6] Liu,J.C.,Sheldon,P.J.,and T.Var.Resident perceptions of the environment impacts of tourism [J].Annals of Tourism Research,1987,14:17-37.

[7] Ap,J.Resident perceptions on tourism impacts[J].Annals of Tourism Research,1992,(19):665-690.

[8] Brunt,P.,and P.Courtney.Host perceptions of socio-cultural impacts[J].Annals of Tourism Research,1999,26(3):493-515.

[9] Cohen,E.Authenticity and commoditization[J].Annals of Tourism Research,1988,15:311-386.

[10] Nunez,T.Touristic studies in anthropological perspective.In hosts and guests:the anthropology of tourism [M].V.Smith,(ed.)Philadelphia:University of Philadelphia Press,1989.

[11] Long,P.T.,Perdue,R.,and L.Allen.Rural resident tourism perceptions and attitudes by community level of tourism [J].Journal of Travel Research,1990,28:3-9.

[12] Browne,R.B.A lions share of tourism in the 21st century[J].Visions in Leisure and Business,1993,12(2):4-11.

[13] Chrys,H.,and S.David.Community adaptation to tourism:comparisons between Rotorua and Kaikoura,New Zealand[J].Tourism Management,2002,23:133-143.

[14] 黄洁,吴赞科.目的地居民对旅游影响的认知态度研究 [J].旅游学刊,2003,18(6):84-89.

[15] 王莉,陆林.国外旅游地居民对旅游影响的感知与态度研究综述及启示[J].旅游学刊,2005,20(3):87-93.

[16] 李志飞.少数民族山区居民对旅游影响的感知和态度 [J].旅游学刊,2006,21(2):21-25.

[17] 张文.我国旅游目的地居民对旅游影响感知的实证调查与分析[J].旅游学刊,2008,23(2):72-79.

[18] 风笑天.现代社会调查方法[M].武汉:华中理工大学出版社,1999:8-15.

[19] Teye V.Sirakaya E.Residents Attitudes toward Tourism Development[J].Annals of Tourism Research,2002,29(3):668-688.

[20] 杨兴柱,陆林.城市旅游地居民感知差异及其影响因素系统分析 [J].城市问题,2005,(2):44-50.