风浪一叶舟读龚祥瑞自传《盲人奥里翁》

文/于霄

风浪一叶舟读龚祥瑞自传《盲人奥里翁》

文/于霄

“盲人奥里翁是一颗星座(猎户),他摸索着向着朝阳前进。当太阳出来时,他黯然消失在空中,等待着他的是无穷无尽的昼夜。我非常像他。”

——龚祥瑞题解

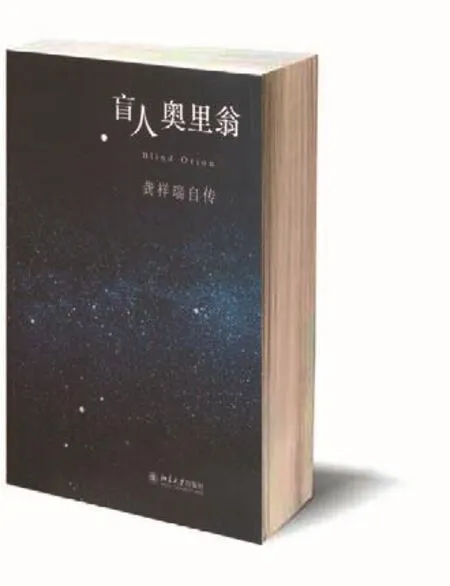

著/龚祥瑞出版/北京大学出版社

龚祥瑞先生已经故去有年,遗作《盲人奥里翁》的出版也算是对先生一份迟到的纪念。作为法学界的晚辈,先生本人我自然是无缘亲见。但是,先生对法学理论的诸多建树,自学生时代,我便敬仰有加。今日得见先生自传,便急不可待地购来一看。

开篇是陈有西律师对书稿缘起和付梓经过的记述,首页寥寥数百言便让我看到了一位对法学事业有着不懈追求,对国家、对人民怀抱赤诚之心的老人。而这位老人是这样走过他人生最后一段路程的:先生说中国需要一部全新的宪法,现在很多的基本问题都没有搞清楚。他说他已经85岁了,此生已无法看到。他还谈到国共两党将近一个世纪的得与失,说今日中国有政治而没有政治学,有宪法而无宪政,说当今社会过于看重权力而轻视权利,过于重视国家而忽略了社会……

先生自比为奥里翁,执著地向着光明前行。但这一路上有国难家仇,有身世飘摇,在近百年的历史翻覆中,先生如风浪中的一叶小舟,能够为他导航的只有藏在重重海雾中的一丝真理的光亮。

在黑暗中追寻光明,听起是如此美妙,而现实却习惯于将美妙的事物置于炼炉之中,让人们敬而远之。1949年,傅作义部队放下了武器,北平宣告和平解放。龚祥瑞先生当时在北平城中,他看到解放军个个背着全副行军的装备,身穿灰布军棉服,头戴卷边棉帽,足登棉袜草鞋,浩浩荡荡地穿行在长长的大道上,向天安门方向走去。这支队伍虽然粗陋,但都庄严端正。而北平城中的居民对于解放军的到来和北平的和平解放,更是无不兴高采烈,一时万人空巷。先生回忆说,他从未见过这样热火朝天的场面。观看到解放军的入城仪式之后,先生决定留在北平。

留下的龚祥瑞先生实际上就是我们从前常听说的“中间派”,用当时的用语就是“怀有旧民主主义思想的知识分子”。在所有人看来,先生当时一定是对美帝国主义抱有幻想的人;是会长期动摇的,甚至坚定了之后还会动摇;是要争取,是要做工作的人。先生对此也非常清楚,但他留下的理由是“谁要你做个中国人呢”?

开国之初,党外进步人士受到了新政权的礼遇,他们莫不个个喜形于色、受宠若惊。但后来事情发生了变化,先是“三反”、“五反”,后来是“反右斗争”,直至“大跃进”和“文化大革命”。新中国的形势像狂风骤雨一般向“旧知识分子”袭来,而对于先生这般留学英国并与国民党有过密切联系的人,更可能意味着灭顶之灾。

“文化大革命”自1966年6月6日开始,先生6月18日就被隔离反省。因为隔离是与所谓“黑帮分子”在一起,所以先生被游街示众时,还挂上了“黑帮分子某某某”的小黑板。前来观看的人群前呼后拥,耻笑声、讨论声不绝于耳。先生之后写道:我并没有因为挂牌游街这类事情而伤筋动骨,当然也不怨天尤人,那人群中的笑声反而让我骤然感到这场闹剧滑稽可笑。

然而游街远非结束,等待这些北大“隔离反省教授”的是一次又一次的批斗会。批斗会在北大学生宿舍42楼北侧的广场上进行。北大的教授们,包括了龚祥瑞先生,七八个人站在桌子上,双手各持一张黄色大字报,上面写着各自的姓名,姓名上用红色墨水打着大大的叉,四周依然是围观的群众。主持批斗会的大多是大一新生,他们在台上宣布完“黑帮分子”和“反革命分子”的罪状之后,“打倒某某某”之声响作一片。红卫兵的提问也无法回答。而这种“不回答”却被看做是“不坦白”,而不坦白就是“抗拒”,抗拒就要从严,“不老实就要灭亡”。于是左一个耳光,右一个耳光,东压你的头,西打你一拳,总之极尽侮辱之能事。在批斗会回家的路上,先生没有愤怒,也没有委屈,他想的是“人毕竟不是天使,除了善良的一面之外,还有残酷的一面,人性既然如此,也就应当听其自然”。

在一次的批斗会上,先生像其他教授一样受到了“避免不了”的毒打。回到家里之后,先生发现自己的左腿上被踢掉了一块肉,在一个血糊糊大洞的四周皮肤都是青肿的。作为旧知识分子的龚先生从未尝过这等皮肉之痛。但他却将此事看成了获得有益学问的途径——只有真正流出鲜血,才能深刻地了解人性,而这些在西文书本上是永远也学不到的。

1968年,北大教授奉命到江西鲤鱼洲劳改农场(也就是后来的“五七干校”)进行教育革命。对于已经饱受折磨的先生来说,离开处于互相厮杀、无政府状态下的北大校园未尝不是一件好事。先生在偏僻乡间的生活中深刻地反思了中国当时的问题,看到如此多的北大教授在此浪费时间,蹉跎光阴,先生痛心于新中国遭受的重大损失——受损失的不是被改造的一代,而是应当接受教育的一代,甚至两代人。

离开农场是1971年的事情。那时先生因为长时间的缺乏营养,身体大不如前。临行前,北大教授们杀了留下的猪,先生吃一块肉,啃一块骨头,就掉一颗牙。最后,先生的牙都掉了,还患上了“粒性肺结核”。时隔二十年余年,先生撰写自传时,却更多地想到集体厨房里供应的大桶稀粥和南昌的腌萝卜,说那是“从未尝过的美味”。

九十五年的风雨苍黄,龚祥瑞先生的经历远非一言半语可以尽述。但是在新中国建立到“文化大革命”这几十年的沧海桑田中,我们看到了一位无比坚强,又虚怀纳新的学者。始终的冷静、理智和思索,在漫漫长夜支持着他,正如先生所说,在他有生之年,并没有奢望看到中国民主宪政之制。即便如此,先生还是义无反顾地前行,在生命结束的前一秒,也没有停下那疲惫而有些蹒跚的脚步。《盲人奥里翁》合卷之时,在我眼前的是一条绵延的未竟之路……■

(本文作者系华东政法大学博士)

编辑:黄灵 yeshzhwu@gmail.com

民主与不信任

作者/伊利(美) 译者/朱中一 顾运 出版/法律出版社

本书主题是美国的司法审查。在作者看来,美国当代的宪法论辩被一种错误的二分法支配着。在这种二分法思维下,或者认为,我们必须一板一眼地遵从撰写了我们宪法关键词句的那些人的想法,并且,只有在他们会认为某法律违宪的情况下,才宣布该法律违宪;或者认为,除非再度揣摩立法者的价值选择,否则法院无从审查立法。为此,在沃伦法院的司法能动主义实践和比克尔的“反多数难题”理论基础上,伊利提出了程序导向的司法审查方法,形成了一个“参与导向的、强化代议制的”司法审查理论。■

大师·大学

作者/刘克选 周全海 出版/凤凰出版社

“大学者,有大师之谓也。”昔日之北大、清华以及西南联大能在烽火连天的动荡岁月中筑就教育之辉煌,不可不称数蔡元培、梅贻琦、周诒春、蒋梦麟等诸任校长高瞻远瞩、苦心经营之功。没有他们,亦绝不可能在三校中形成自由、民主、团结,极利于教学的风气。本书所记述的,正是一百多年来,发生在这三所中国著名学府中的故事。书中不但记录了这些学界的宗师巨匠为改变国家以及青年的命运所作的竭诚努力,也能看到在深不可测的学问之外,他们各自迥异的性格与可亲、可爱的另一面。■

知识分子独白

作者/宁财神等 出版/北京工业大学出版社

“独白”就意味着拒绝“同化”,崇尚精神的自由与独立。知识分子,这个名词曾被时代话语描绘成各种理想中的形象。当个体融入到整个集权的话语中时,个体的生存状态也渐渐湮没在“历史的洪流”中。知识分子写自己的生活琐事,也和老百姓一样,因为大家同样是有七情六欲的人。所以,《知识分子独白》便有了悲喜交加、吐露心声的淋漓尽致。当然,作为《南方周末》“写作版”的作品精选,这些小文更多的是从知识分子的立场出发,侧重关注人的命运、人与自然、人与社会的关系以及社会体制改革的可能性。■

当尼采哭泣

作者/亚隆(美) 译者/侯维之 出版/机械工业出版社

《当尼采哭泣》是一本高潮迭起的心理推理小说。作者假托19世纪末的两位大师:存在主义大师尼采和医学大师布雷尔,基于史实,将两人连接成医生与病人,开启一段扣人心弦的“谈话治疗”。故事开始于身陷对病人肉欲幻想而无法自拔的名医布雷尔,在路·莎乐美的引诱下,原本试图劝服尼采接受治疗,却面临着自身的“绝望”,于是历经一场不知谁是病人、谁是医生的心理治疗,经过几许峰回路转,最后得以超越各自的人生困境。■

龚祥瑞, 1911年出生,中国现代法学先驱之一,浙江宁波人。1930年,赴上海入读沪江大学生物学系,后转入法律系。一年后,赴北京入读清华大学政治系。1936年赴英留学,师从拉斯基和詹宁斯。