汉、唐户籍制度比较

房 丽,谭尚闻

(大庆师范学院 法学院,黑龙江 大庆 163712)

一、汉、唐户籍登记内容比较

早在《周礼·秋官司寇》中就有户籍登记的规定:“司民掌登万民之数,自生齿以上,皆书于版。辨其国中,与其都鄙,及其郊野,异其男女,岁登下其死生,及三年大比,以万民之数诏司寇,司寇及孟冬祀司民之日,献其数于王,王拜受之,登于天府,内史司会冢宰贰之,以赞王治。”自周以来,户籍登记制度一直是国家管理的重要内容之一。汉律中户籍登记的基本方式为自行申报,《二年律令·户律》[注]《张家山汉墓竹简(二四七号墓)》北京文物出版社2001年出版。由于本文所引用的汉简《二年律令》中的内容都出自本书,且汉简的简号已可指明引文在书中的位置,所以在以后引用汉简内容时不再在注释中标明。简325-327规定:民皆自占年,小未能自占,而无父母、同产为占者,吏以□比定其年。汉和唐两朝在登记户籍时重要的内容主要有三种。

(一)户主

户籍登记中户主是其中的重要内容,户主一般掌握着一户的财产权,在国家收取赋役、征发徭役时也负有一定责任。汉律对于户主的要求并不高,一般人都可为户主,只是在《二年律令·户律》简344规定:“为人妻者不得为户”,即女子为人妻时不能为户主。唐朝关于户主的规定是在唐令中,按开元二十五年令:“诸户主皆以家长为之。户内有课口者为课户,无课口者为不课户。”[1]131唐朝时已确定了家长责任制,女子是否出嫁都不能作为户主。

(二)特殊人群

户籍是国家税收的主要来源,唐以前都是以人口数目为依据的,但是对于一些特殊人群,统治者会考虑其中的特殊情况给予减免税收的优惠。在汉朝,对于年老者和身体有残疾者可以减免徭役。汉简的《傅律》中,简356-357规定:“大夫以上年五十八,……公卒以下六十六,皆为免老。不更年五十八,……士伍六十二,皆为睆老。”汉朝借鉴了西周“矜老恤幼”的传统,对于年老者有很多优惠政策。除免老和晥老可以减免徭役外,还有一部分人不仅可以减免徭役,还享受国家的特殊待遇。如简354规定:“大夫以上【年】九十,不更九十一,簪袅九十二,上造九十三,公士九十四,公卒、士伍九十五以上者,禀鬻米月一石。”即对于年老者,国家已承担了奉养的义务。除物质生活上的补助外,国家对于年老者还给予一定身份上的特权。简355规定:“大夫以上年七十,不更七十一,……皆受杖。”按律规定,对于执杖人别人必须给予尊敬,否则就会受到严厉的处罚,甚至于死刑。如“汝南郡男子王安世,坐桀黠击鸠杖主,击留,弃市。长安东乡啬夫男宣,坐系鸠杖主,男子金里告之,弃市”[2]。除了律的规定外,汉也颁布了《养老令》,如《安帝纪》中载:“元初四年,诏曰,《月令》仲秋养衰老,授几杖,行麋粥。方今案比之时,郡县多不奉行,甚违诏书养老之意。”对于身有残疾者,汉律也给予免征徭役的待遇。简363规定:“高不盈六尺二寸以下,及天乌者,以为罷癃。”则癃疾、废疾也不在征发徭役之列。

唐律继承了这一特点,户口登记中注意人口的年龄和身体健康状况,但唐朝更多的是以令的形式规定具体内容。在唐令中有三种特别情况可减免徭役:第一,不课户。依开元二十五年令:“诸视流内九品以上官,及男子二十以上、老男废疾妻妾、部曲客女奴婢,皆为不课户。”[1]132第二,丁中老小。如开元七年令:“诸男女始生为黄,四岁为小,十六为中,二十一为丁,六十为老。”开元二十五年令:“诸男女三岁以下为黄,十五岁以下为小,二十以下为中。其男年二十一为丁,六十为老。无夫者为寡妻妾。”[1]134第三,残疾废疾笃疾。开元二十五年令:“诸一目盲、两耳聋、手无二指、足无三指、手足无大拇指、秃疮无发、大瘿瘇,如此之类,皆为残疾。痴痖、侏儒、腰脊折、一肢废,如此之类,皆为废疾。恶疾、癲狂、两肢废、两目盲,如此之类,皆为笃疾。”[1]136令之所以如此详细的规定残疾、废疾、笃疾的状况,是因为疏议和令中规定废疾免课役、笃疾则不但免课役,还可得到别人的照顾。开元七年和开元二十五年令:“诸年八十及笃疾,给侍丁一人;九十,给二人,百岁,五人。皆先尽子孙,听取近亲,皆先轻色。无近亲处取白丁者,人取家内中男者并听。”[1]139

汉律注重对老人、残疾的照顾是沿袭西周以来的“矜老恤幼”的刑法原则,正是由于儒家思想在汉朝重新兴起并引发了“法律儒家化”的修律变化,至唐完成法律儒家化的过程时唐令较汉律更加系统与完备。

(三)户口分类

户籍登记时对各户的情况会加以分类,从而确定课役的级别,以便征收徭役。汉律中并未见到类似规定,大概汉初汉高祖本身出身草莽,对身份并不注重,汉武帝时虽歧视商人,但在户籍登记中未体现区别。在经过了两晋士族风气渲染后,唐朝已十分重视人的出身。依开元二十五年令:“诸天下人户,量其资产,定为九等。诸户,计年将入丁老疾,应征免课役及给侍者,皆县令貌形状,以为定薄。一定以后,不须更貌。若疑有奸欺者,随事貌定,以附于实。”[1]151唐将人口分为四类:士、农、工、商。开元七年令:“诸习学文武者为士,肆力耕桑者为农,巧作贾易者为工,屠沽兴贩者为商。工商之家不得预于士,食实禄之人不得夺下人之利。”[1]154

二、汉、唐户籍制度内容比较

户籍内容的变更主要为分家析产。汉律对于分户的规定比较自由,《二年律令·户律》简337规定:“民大父母、父母、子、孙、同产、同产子,欲相分予奴婢、马牛羊、它财物者,皆许之,辄为定籍。” 汉朝的规定有别于秦国商鞅时期“民二男以上倍其赋”的规定,汉律并不强制要求成年男子分家,而是采取了比较自由的方式,是否分家由百姓自主决定。《二年律令·户律》简334-336规定:

民欲先令相分田宅,奴婢、财物,乡部啬夫身听其令,皆参办券书之,辄上如户籍。……至八月书户留难先令,弗为券书,罚金一两。

虽然汉律不禁止分户,但对分家析产也有诸多限制。《二年律令·户律》简337规定:“孙为户,与大父母居,养之不善,令孙且外居,令大父母居其室,食其田,使其奴婢,勿贸卖。”孙作为户主与祖父母一起居住时,如果对祖父母不孝,那么孙就要搬出去,他的财产、奴婢由他的祖父母使用,只是祖父母无权进行买卖。这种情况应是针对孙没有父亲时所作的规定,孙不孝就会失去使用财产的权力,这样法律就有效的保证了老人的生活,也就是保障了国家的稳定。《二年律令·户律》简338规定:“孙死,其母而代为户。令无敢逐夫父母及入赘,及道外取其子财。”这是对妇女作为户主的限制。孙死了,他的母亲就成为户主,但他母亲也无权让孙的祖父母搬出去,而且不得招赘,也不能取得他儿子的财产。之所以推定该条律文是针对男主人已死情况下的规定,是因为法律另有规定为人妻者不得为户,若男主人尚在,就不存在由孙或由孙之母为户的情况了。

而唐律对于分户则比较严格,由于儒家思想至唐朝已深入人心,“孝”已成为最基本的人伦,因此禁止百姓在祖父母、父母活着时分户,依《唐律疏议·户婚》子孙别籍异财条:“诸祖父母、父母在,而子孙别籍、异财者,徒三年。”依律,在祖父母父母在时,子孙别籍或者异财只要有一种行为,该罪就已成立。如果祖父母、父母做主让子孙别籍或者为他人后的,则只处罚长辈,子孙无罪。这是因为子孙必须服从长辈的安排,所以即使犯法,也应由长辈承担。即使祖父母、父母已故,若是在居祖父母、父母丧期间兄弟别籍、异财的,也要处以徒一年的处罚。虽然长者已死,但祖父母、父母为斩衰服,需服丧二十七个月,若在这二十七个月中别籍或异财即是忘哀不孝,因此也要处以刑罚。总体来说,唐对分户规定比较严格,一般禁止分户。若分户时财产分不均平,则计所侵,坐赃论减三等处罚。

唐律较汉律更注重管理借户籍登记逃避赋役的行为。一种行为是假冒合户,《唐律疏议·户婚》相冒合户条规定:“诸相冒合户者,徒二年,无课役者,减二等。主司知情,与同罪。即于法应别立户而不听别,应合户而不听合者,主司杖一百。”疏议对此作了解释,别户是指父母终亡,服纪已阕,兄弟欲别者。应合户是指流离失乡,父子异贯,依令合户。依开元七年令:“诸先有两贯者,从边州为定,次从内为定,又复从军府州为定。即俱是边州关内,俱军府州,从先贯为定。其于法不合分析,而因失乡分贯,应合户者,亦如之。”[1]145开元二十五年令:“诸户欲析出口为户,及首附口为户者,非成丁,皆不合析。应分者,不用此令。”[1]144

第二种行为是私入道。私入道,即未经官府同意成为道士、女官、僧、尼的行为。依唐制,道士、女官、僧、尼无需缴纳赋税,官府对于这类人另行管理,按唐六典四祠部郎中员外郎条:凡道士、女官、僧、尼之簿籍,亦三年一造。可见,这类人也是受到严格控制的。因此,私入道也是逃避课役的手段之一。

第三种行为是放部曲奴婢还压。指已经将奴婢、部曲放为良人却又重新将其变为贱民的情况。《唐律疏议·户婚》放部曲奴婢还压条:

诸放部曲为良,已给放书而压为贱者,徒二年。

从法律规定来看。由于部曲本身身份要高于奴婢,所以若将原为部曲放为良而又转为奴婢贱民的,即降低了放良前的身份处罚是最重的;而原为部曲放为良又压为部曲或原为奴婢而放良后又还压为奴婢的,即未改变身份的,处罚相对较轻;而原为奴婢还压为部曲或压为奴婢的,等于提高原有身份或没有改变,这样的处罚最轻。法律对此规定主要是因为良人是国家赋税课役的主体,若已将部曲奴婢放为良人,这部分人就成为国家财政的来源了,而又将其还压为部曲或奴婢,等于减少了国家赋税的主体,因此,法律会对此严格规定。与此相关的户令有开元二十五年令:“诸放部曲客女奴婢为良及部曲客女者,并听之,皆由家长给手书,长子以下连署,仍经本属申牒除附。自赎免贱,本主不留为部曲者,任其所乐。”[1]170依令规定,放贱为良本是家长主人的权利,而且要经过正式的手续。因此,既然已经放贱为良就不应在令其恢复贱民身份,这与家长的初衷相违背,同时也危害了国家的户籍管理制度。

三、汉、唐户籍制度法律责任比较

户籍是古代一国财政的根本,所以法律对于在户籍登记中出现的失误与错误会规定比较严格的责任追究制度。

(一)汉律规定内容

汉简规定由各乡部啬夫、吏负责户籍登记管理,这些官吏对户籍内容的准确性、以及户籍变更时应及时更改登记内容负有责任。

汉律主要追究诈代为户的责任。户律对诈代为户的两种情况作出规定,一种是以应当入官的田宅为户,即《二年律令·户律》简319规定的:“田宅当入县官而诈代其户者,令赎城旦,没入田宅。”还有一种是以他人田宅为户或将自己的田宅附令他人户中,《二年律令·户律》简323-324规定:“诸不为户,有田宅,附令人名,及为人名田宅者,皆令以卒戍边二岁,没入田宅县官。”对于属于官家的田宅而诈代为户的,要处以赎城旦并没收田宅的处罚。而对于不独立为户而又有田宅或替别人登记田宅这种欺诈的行为,法律则规定对其处以戍边二年并没收田宅入官的处罚。对于替别人登记田宅的如果能先自首的话,就可以免去处罚,只是按照规定重新登记户籍则可。与诈以官家田宅为户的行为相比,法律对民间隐瞒财产的行为处罚比较轻,而且给当事人自首的机会。

(二)唐律内容

唐律规定由里正、州县负责户籍登记内容。据开元七年令:“百户为里,五里为乡,两京及州县之郭内分为坊,郊外为村。里及村坊,皆有正,以司督察(里正兼课值农桑,催驱赋役)。”[1]123开元二十五年令:“诸里正,县司选勋官六品以下、白丁清平强干者充,其次为坊正。若当里无人,听于比邻里简用。”[1]131有关州县的规定据开元二十五年令:“州为三等(上、中、下)。”《唐六典》卷三“户部郎中员外郎”条:“四万户已上为上州,三万户已上为中州,户不满三万户为下州。”武德令:“户五千已上为上县,二千户以上为中县,一千户以上为中下县。”[1]128对于脱漏、增减户口既然特别重视,户籍的登记造册也显得犹为重要。对此户令中作了规定。开元七年令规定:“诸每岁一造计账。里正责所部手实,具注家口年纪。”开元七年、开元二十五年令:“诸三年一造户籍,起正月毕三月,一留县,一送州,一送户部。”[1]149里正一级的户口每年都要计入帐册,而每三年州县、户部都要对全国户籍重新登记,这种制度保证了国家户籍的可靠性。与汉律规定的每年八月案比的规定比起来,唐令的规定要细致规范的多。

唐律对于户籍登记的管理则比较重视规定对在户籍登记中脱漏户口、增减年状行为的处罚。脱漏户口即指一户中本应有多名成员但实际上报或实际登记的人数少于实有人数或全户都未登记。增减年状即谎报岁数和残疾状况。这两项行为的目的大都是逃脱赋税、课役,严重损害国家的经济利益。唐律中针对申报人和管理者作出不同处罚规定。《唐律疏议·户婚》脱漏户口增减年状条:

诸脱户者,家长徒三年,无课役者减二等,女又减三等。脱口及增减年状以免课役者,一口徒一年,二口加一等,罪止徒三年。其增减非免课役口者,四口为一口,罪止徒一年半,即不满四口杖六十。

对于百姓而言,是否有免除课役的目的是量刑轻重的衡量标准。而主要承担责任的人为家长,只有当家长不知情时,才由当事人承担法律责任。

对于官府而言,各级地方官吏都要对户籍的准确性负责。包括里正和州县两级。根据地方官吏对于脱漏、增减户口的主观态度不同,法律作了不同规定。里正是唐最基层的户籍管理人员,他掌握第一手的户籍资料,且里正有催收赋役的职责,他是保证国家正确收取赋税的基础。因此,法律规定里正对管辖内的户籍脱漏增减按人口数进行处罚。如果里正知情,则按脱漏户口增减年状条规定的家长责任从重处罚。州县作为里正的上一级管理部门,管辖人口范围要大的多,所以法律规定的脱漏增减人口数也相对增加,但如州县知情脱漏增减人口,那么也要按脱漏户口增减年状条规定的家长的责任从重处罚。这是对于主管官员主观上不知情或过失的处罚,若官员故意违法脱漏增减人口以免课役那性质就属于渎职罪的范畴,处罚也就严重的多。《唐律疏议·户婚》里正官司妄脱漏增减条:“诸里正及官司,妄脱漏增减以出入课役,一口徒一年,二口加一等。赃重,入已者以枉法论,至死者加役流,入官者坐赃论。”可见,破坏户籍管理将会受到的最高刑罚是仅次于死刑的。

四、结语

为了更清楚的理清汉、唐户律中对于户籍管理的规定,我以下面两个表格将两个朝代的法律规范内容及律文内容进行比较。

表1 汉、唐户籍登记制度法律规范内容比较

从表1中可知,汉律的内容或者反应在唐律中,或反应在唐令中,即汉律中的一部分内容到了唐时已经进入到唐令的调整范围内,即律与令的内容已经分开,唐律规定的是各项刑名,原来汉律中与刑罚无关的内容在唐朝已划入到令的规范之中了。并且,随着时代的发展,唐律中出现了汉律中所没有的内容。

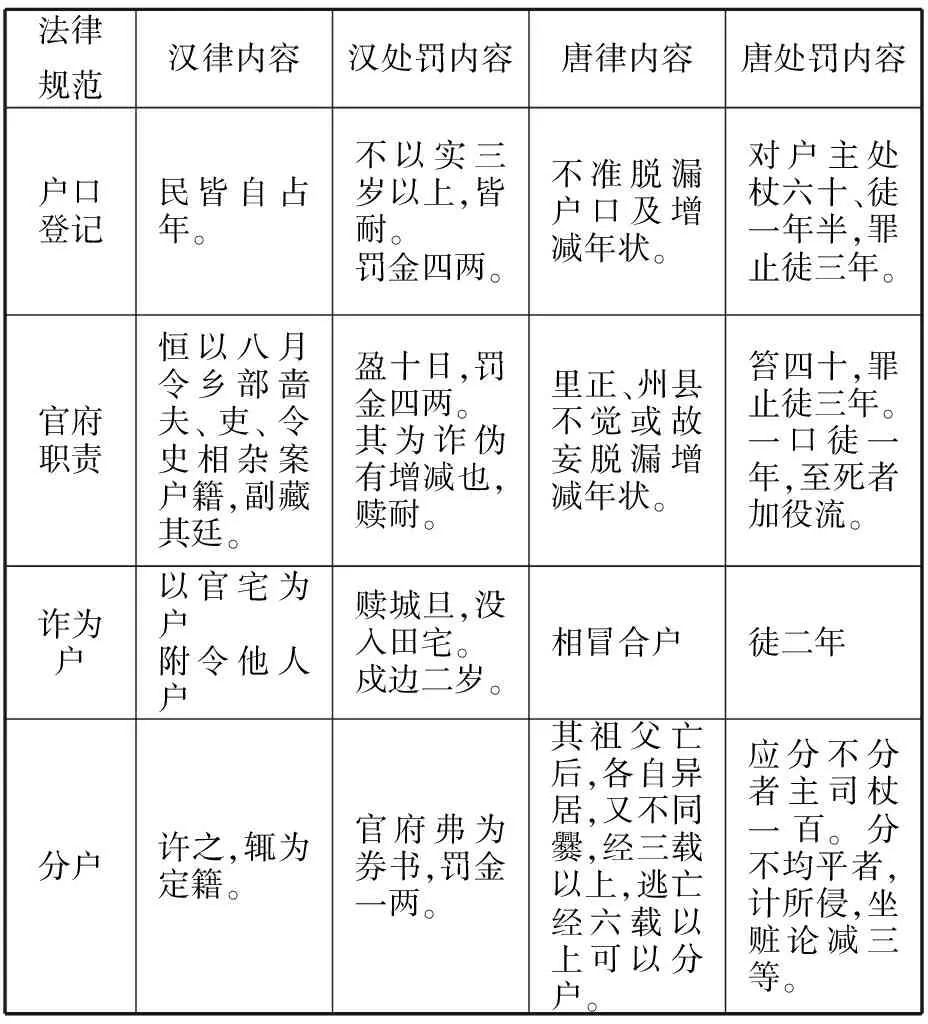

将汉唐律中相同法律规范的律文内容加以比较,可以更清楚的对比汉唐律内容的发展变化。

从表2可知,汉律的法律责任人为当事人及官吏,而唐律的责任人为家长及官吏。汉律的内容偏向于一般陈述性的规定,即规定当事人应该怎样做;而唐律则偏向于禁止性规定,即从否定的角度出发对于触犯者会受到何种处罚作出规定。从处罚方式上可以看出,汉律以罚金为主要处罚方法,虽然耐刑属于肉刑的一种,但实际上只是将犯人的胡须剃掉,是一种耻辱刑。只有当违法行为严重侵害到国家利益时才会得到赎城旦、戍边二岁的刑事处罚。

表2 汉、唐律户籍登记制度律文内容比较

而唐律则完全是以刑罚手段对责任人进行处罚。并且在汉律中,很少提到罪,只有对处刑罚的才称为罪,如以他人户为户者,法律规定:“为人名田宅,能先告,除其罪。”其他处罚的原因为“不从律”。而唐律则都是以罪名规定各项内容的。而有关分户的规定则说明在汉朝比较普遍的分户行为到了唐朝是被严格控制的,同样,汉对于分户主要是对官府的不尽责行为进行罚金处罚,对分户的当事人并不处罚,而唐则是既对应分不分的主司处以杖一百的处罚,也在分户不均时对当事人进行刑罚处分。由此可见,律这种法律形式发展至唐朝时已经与刑罚紧密相连,汉朝时由律规范的一些内容至唐朝时转由令规定,律令的分工使中国古代法律的发展更加严密细致。

[参考文献]

[1] 仁井田陞.唐令拾遗·户令[M].栗劲,译.长春:长春出版社1989

[2] 武威县博物馆.武威新出王杖诏令册[M]//甘肃省文物工作队,甘肃省博物馆.汉简研究文集.兰州:甘肃人民出版社,1984:37.