试论生态翻译学及其生态三维度——兼与胡庚申教授商榷

张立峰,金文宁

试论生态翻译学及其生态三维度——兼与胡庚申教授商榷

张立峰,金文宁

(上海理工大学外语学院,上海 200093)

生态维度的翻译研究丰富了翻译研究的新视野。以生态翻译学及其生成语境为切入点,通过阐释翻译研究的物种、性别和种族生态维度,进一步揭示了翻译中存在着主体性与非主体性、中心化与边缘化的差异,这种种差异包含了人类中心论、男性中心论以及种族优越论思想,阻碍了翻译中主体间性对话的流畅实现。翻译研究的生态维度突出差异意识,把生态学的基本思想引入翻译研究,实验和建构翻译研究的生态理论,解构各种中心主义,维护翻译研究系统内部的生态平衡。

翻译研究;生态翻译学;生态学;主体间性

一、生态翻译学及其渊源

(一)生态翻译学简述

生态学与翻译学的联姻使得翻译研究出现了更广阔的研究空间。2004年,胡庚申教授出版了译论专著《翻译适应选择论》,此专著以达尔文的适应选择学说为指导,认为翻译是译者适应翻译生态环境的选择活动。在此基础上,他又多次撰文明确提出了自己对生态学与翻译学联姻的看法,提出了“生态翻译学”以及翻译研究的“生态转向”。胡庚申认为,“生态翻译学起步于2001年,全面展开于 2009年”,所谓“生态翻译学是一种生态学的翻译观,或者说是一种生态学的翻译研究途径(an ecological approach to translation studies)。它着眼于翻译生态的整体性,从翻译生态环境的视角解读翻译过程,描述译者与翻译生态环境之间的关系、聚焦译者的生存境遇和翻译能力发展”。单从概念定义可以看出,生态翻译学聚焦于“生态学”,“生态环境”等关键词,尝试引入跨学科的新途径来研究翻译。从内容上看,生态翻译学倡导“译者为中心”(translator-centredness),基于翻译理论的生态学建构和整体生态系统内的翻译环境,从译者视角对翻译本体活动做出新的描述和解释。从语法学角度来看,翻译学是“生态翻译学”中的核心词,生态是修饰语,可以理解为从生态学的角度来探索翻译现象,与语言翻译学、文化翻译学、认知翻译学、社会翻译学同属于翻译学范畴。从翻译学的本位立场出发,“生态翻译学”比较适合作为翻译学一门分支学科的称谓。

生态翻译学是翻译研究的新范式还是新视角?它是否具有存在的科学性?它的理论基础和理论核心是什么?它能否成为一门学科?它的研究对象、研究方法是什么?其未来发展前景如何?这些问题目前在学术界还没有达成共识,一切都还处于探索和质疑阶段,人们对生态翻译的关注还比较少。翻译中具有生态元素的研究也就二十余年时间,1988年,彼得·纽马克在翻译过程文化介入的分类中包含了翻译的生态学特征。笔者认为,生态翻译学研究应该有两个目的:一是借鉴生态学的基本思想如整体观、联系观以及和谐观用于翻译研究,从而拓展、改进和丰富翻译研究;二是从生态学的立场出发,以生态学视角的翻译研究作为跨学科整合研究的龙头学科,以生态学的思想为依据来建构翻译诗学,从而使翻译研究多维化、语境化、整体化和系统化。

(二)生态翻译学产生的渊源

生态翻译学的产生具有多维因素,主要包括历史必然性、时代特殊性、理论基础性、学科方法性以及本体兼容性等。自18世纪60年代蒸汽机开启的工业革命,到现在的互联网产业,凭借科技力量,人类作为管理万物的身份完全确立。人类中心主义思想在西方长期盛行,“植物的存在就是为了动物的降生,其他一些动物又是为了人类而生存。驯养动物就是为了便于使用和作为人们的食品,野生动物,虽非全部,但其绝大部分是作为人们的美味,为人们提供衣服及各类器具而存在”。亚氏的自然目的论思想为人类征服自然和统治自然提供了充分的理由和不竭的力量,也造成了西方人类与自然、文明与环境的对抗。人类中心主义在拔地而起的工厂、伐木造田、截流开道等方面得到了淋漓尽致的体现。森林的迅速消失,物种濒于灭绝,沙尘暴、泥石流、空气污染、海啸、气候变暖、甲型流感等现象表明,久被践踏的自然生态环境受到严重破坏并直接威胁到人类生存。这种生态失衡,使得人类不得不在不同的领域,从不同的层面去思考、去解决。历史的因素注定了生态危机的爆发只是时间的问题。这就决定了生态视域翻译研究的产生具有一定的历史必然性。

自1978年美国学者威廉·鲁克特(William Rueckert)在《文学与生态学:一次生态批评实验》的文章中首次提出生态批评到现在的短短几十年间,生态批评表现出了顽强的生命力。从美国到欧洲、亚洲,再到全世界,从生态学到文学、哲学、教育学、建筑学、翻译学等不同领域,生态批评成为人们研究的显学。这说明,在不同区域、不同领域、不同国度以及不同意识形态之间都存在着严重的生态失衡。在当今世界全球化背景下,种族之间、区域之间、国际间的交往更加频繁,多元文化主义的全球性盛行使得翻译研究必须适应这一时代的特殊性,采取跨学科整合统一的方法和视角。

生态视域翻译研究产生的理论基础性在于翻译研究本身已取得的理论成果。在翻译研究出现语用学、文化和认知等转向后,语言翻译学、女性翻译学、后殖民理论翻译以及认知翻译学等,都为生态视域翻译研究的产生和理论建构提供了一定的思想启示和贡献。另外,“翻译适应选择论对翻译本体的探讨和描述,对生态翻译学话语体系的建构来说具有举足轻重的意义”。翻译研究的生态跨学科性离不开生态学、生态哲学的学科支撑,生态学以及生态哲学中的许多思想促成了生态翻译学的概念、原理等的生成。任何事物的产生都离不开母体,翻译的目的性决定了它的兼容性,本体的兼容性特点加速了生态翻译的出现。翻译中的一系列差异和不对等阻碍了翻译中主体间性对话的流畅实现,生态视域翻译研究的目的就在于解构这些差异和不平等,建构新的翻译研究范式。

二、翻译研究的物种、性别和种族维度

在全球一体化的今天,不同种族、民族、国家间的交往更加频繁,多元异质文化存在不断碰撞、交融和共生的现象。翻译研究作为人类的交际活动之一,在多维因素的影响下,相继出现了语用学转向(pragmatic turn)、文化转向(cultural turn)、经验论转向(empirical turn)和全球化转向(globalization turn)。在当前全球生态危机不断恶化的背景下,生态平衡与和谐是全球共同的责任,这种责任必将使得翻译研究领域出现生态转向,因而重视蕴涵于翻译文本的生态失衡和历史语境。在全球化多元文化主义下,翻译研究早已超越了简单的异语转换,它已经与经济、社会、政治、种族、性别、物种以及环境等问题紧密相关。德国学者贾斯塔·霍尔兹·曼塔利(Justa Holz-Manttari)提出了“译行为”(transla- torial action)指代“翻译”(translation),用来表示含义广泛的各种跨文化交际行为,因而,生态语境下审视翻译,翻译研究的生态之维至少体现在物种、性别、种族、区域以及阶级等多个维度,生态翻译就是要消解隐含在翻译中的人类中心论、男性中心论、白人中心论、欧洲中心论以及财富中心论等思想。自1978年美国学者鲁克尔特提出生态批评至今,生态批评经历了人类中心主义、生物中心主义、地球中心主义以及生态中心主义,最后到生态整体主义的发展历程。生物中心主义的提出将人与动物植物的关系研究推向了一个新的浪潮。西方人文社会科学领域在上世纪80年代后出现了“动物转向”,这使得人与动物的关系得到“‘爆炸性’研究”,文学作品中对动物的研究取得了空前的关注。如何在翻译中消解动物的他者地位,恢复应有的主体性,实现主体间性原则,维护翻译生态环境的整体平衡与和谐,这是生态翻译学研究不应忽视的一个问题。

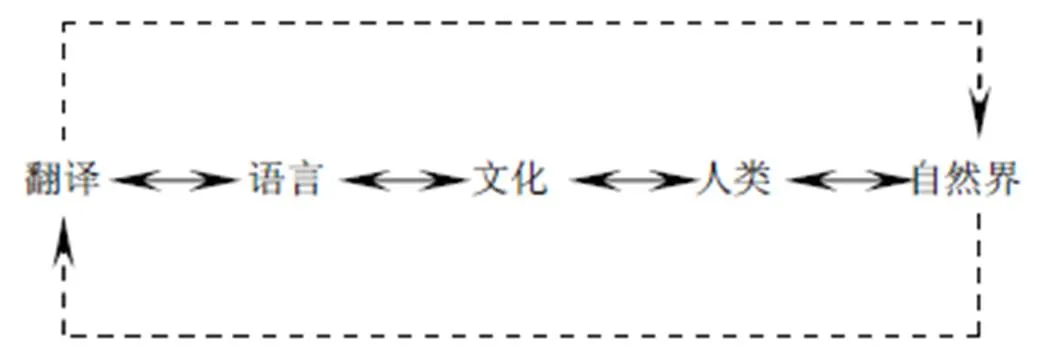

胡庚申认为“翻译是语言的转换,而语言是文化的一部分;文化是人类活动的积淀,而人类又是自然界的一部分”。同时,“人类作为自然界中的成员,长期的人类交际活动形成文化,文化以语言为媒介传播,语言不通就需要翻译”。因此,胡庚申得出翻译活动与自然界之间的相互关系(图1),认为“作为人类行为的翻译活动与自然界的活动,不管是直接的还是间接的,总体上是关联的和共通的”。胡庚申的翻译活动与自然界之间的相互关系(见图1)为生态翻译奠定了重要基础。从图中可以推出翻译到自然界不是线性的生成过程,这一翻译过程的实现经过了人脑的认知转化,有一定的时空性。同时,这一过程是在一种理想状态下的理论设想,要使翻译到自然界之间的相互关系得以顺利实现,必须解构其中包含的种种中心论和不平等思想观念,在此基础上,可以进而衍生出生态翻译的多个维度图。

图1 翻译活动与自然界之间的相互关系[7]

生态翻译首先是意识到生态差异的翻译,这种差异体现在多个维度。由于长期的人类与非人类、男性与女性、白种人与有色人种的二元对立,导致物种维度、性别维度以及种族维度成为生态翻译中必须首要解决的维度问题(见下页图2~4),因此,文章重点论述这三个维度问题,兼与胡庚申教授商榷其存在的合理性。只有意识到这些差异,才能在翻译中适应性地选择、解构性地建构,才能更好地做到翻译的“信、达、雅”。生态翻译观是主体间性原则指导下的平等翻译,它的目的在于解构一切中心主义和不平等主义,更好地服务于交流和信息的传达。此外,生态翻译观是发展的翻译,因为“翻译理论本身是一个综合的、开放的系统,它与许多学科与艺术门类息息相通”。要实现生态翻译,必须在翻译生态环境系统内实现平衡对等,克服在物种、性别和种族等方面的制约因素。

(一)物种维度

一定历史语境下的语言和文化难免会烙上时代的印记,在人类中心主义思想下,在人是万物的价值尺度衡量标准下,人与自然界及其他物种处在一种统治与被统治的失衡状态下,这种状态具体地体现在语言和文化层面上。因此,在实际操作过程中会有许多影响翻译平衡的因素存在,如果忽视了自然界中其他生物的主体性,就等于忽略了部分交流的群体。生态翻译学的指导思想是生态整体主义,“生态整体观的基本前提就是‘非中心化’(decentralization或no centralization),它的核心特征是对整体内部联系的强调”。生态系统中的所有成员是主体间性关系,不存在主体与客体、主动与被动、利用与被利用的关系。长期的人类中心论思想将自然界中的其他物种置于人类的支配和统治下,导致人与自然的二元对立。人是万物的主体,剥夺了非人类的主体性,使之成为他者,成为人类的对象性、工具性而存在,其他非人类世界没有内在价值,只有工具性价值。这种思想具体体现在语言文化上,从而在意识形态上体现一种人类中心主义的观点,阻碍了主体间性原则在翻译中的实施,影响了翻译系统的生态平衡。而生态翻译的物种维度就是要解构这种人类中心论思想,在语言文化翻译上恢复非人类世界的主体性,实现人类与非人类之间在语言文化层面上的主体间性原则,从而维护翻译中主体间性对话的流畅实现,解构人与自然的二元对立,实现人与自然的和谐,实现生态平衡在物种维度的体现,从而维护翻译系统的生态平衡。

图2 生态翻译物种维度

(二)性别维度

生态女性主义和女性主义翻译的兴起,是生态翻译之性别维度产生的基础。法国学者F.奥波尼(Francoise d’Eaubonne)于1974年在《女人或死亡》()中首次提出了生态女性主义。生态女性主义者认为女性和自然之间有着天然的联系,女性被自然化,自然被女性化,“女人=生殖=自然;男人=生产=文化”,对女性的压迫和对自然的支配在很大程度上促使了生态女性主义的产生,“生态女性主义的核心就是把男权社会对自然的压迫和对女性的歧视联系起来,……在反对男权压迫与支配的斗争中寻求解放女性和解决生态危机的出路”,实现女性在政治、语言和权力等方面的平等,与男性进行主体间性原则的交往,实现两性之间的和谐。20世纪80年代起逐渐兴起了女性主义翻译研究,她们关注译作与原作的地位问题,她们认为传统的观点把译作与原作视作两极,所谓“优美的不忠”的内涵实质就是原作与译作之间的主从地位,“翻译像女人,忠实的不漂亮,漂亮的不忠实”,不仅包含着对女性的性别歧视,而且也包含着对译作的歧视。女性主义者抨击翻译中男性话语的统治地位,试图利用新词、外来语以及双关语等建立女性的语言格式,瓦解传统的语言观念。女性主义翻译“过于情绪化、宗派化、观念化,实际上太主 观”,过于强调“语言游戏的政治影响”。生态翻译的性别维度正是为了消解男性话语霸权和语言上的性别歧视,解构男性中心论,弥补女性主义翻译的局限性,恢复女性的话语权,实现两性在语言文化层面上的平等,实现主体间性原则的交往,实现生态平衡在性别维度上的体现,从而维护翻译系统的生态平衡。

图3 生态翻译性别维度

(三)种族维度

种族问题有着深远的历史文化渊源。由于西方长期受白人至上主义观念的影响,白种人与其他有色人种处于二元对立的两极,黑人问题因其特殊性而在种族问题中凸显出来。自从1619年第一批黑人从非洲运往美洲,黑人的身份、地位和语言便逐渐开始消失,并且开始了黑人为之斗争的血泪史。美国内战和20世纪60年代的黑人民权运动极大地促进了黑人意识的觉醒和发展。在西方翻译中,归化翻译一直占据着主导地位,这种翻译策略在一定程度上损害了弱势民族、种族的文化身份建构,从而使他们处于边缘化、被统治、被奴役的地位。自解构主义翻译理论家劳伦斯·韦努蒂提出异化翻译,“目的是突出源语文本的异域身份,避免受译语文化意识形态的主宰”,反对“目的语文化的种族中心主义对外国文本进行的篡改”,号召“拿起异化的翻译武器来抵制英美文化的霸权主义行径”,归化与异化就一直处于话语权力对立的两极。从本质上而言,归化与异化在翻译中起着不可替代的作用,两者应并存、互补。生态翻译的种族维度就是要消解政治意识形态中翻译的二元对立,解构白人种族优越论思想,实现白人与有色人种之间在语言文化层面上的平等,实施种族间的主体间性原则。鉴于翻译的对象、目的、意图、语境等多种不同的元素,采取选择性的归化与异化,既保持了文化的多元性,维护了民族、种族的独立性,同时也实现了生态平衡在种族维度上的体现,从而维护翻译系统的生态平衡。

图4 生态翻译种族维度

语言是一种符号,一种标志,更是一种身份的象征,权利的体现。语言在性别和种族建构过程中扮演了重要的角色,女性和有色人种的解放必须从语言开始。在翻译研究中,特别是生态维度的翻译研究领域,译者主体性在翻译交互主体性中起着重要的作用。翻译生态系统内部之间是相互关联,相互影响与制约的,译者通过发挥其主观能动性起着协调翻译生态系统平衡的作用。基于生态整体主义的指导思想,从生态翻译的原则和目的来看,交互主体性翻译中,翻译的目的在于翻译过程的顺利完成,从而促进交流的延续,实现翻译生态环境的平衡。当译语的对象处于主体性地位时,译者在翻译时要意识到源语生成时的历史文化语境,源语作者的写作意图、对象和目的等,从而在翻译时解构消解源语中的性别歧视、种族歧视、文化霸权等影响翻译生态环境和谐的因素,实现和维护全球文化生态翻译系统的平衡。主体间性在生态翻译中具有重要的地位,没有翻译生态环境中的主体间性,译者中心论的存在就没有意义,它的存在就具有某种“中心主义的”色彩。

三、结束语

胡庚申认为,目前译学研究中的局限和缺失大致上体现在四个不同的层面,其中一个层面就是跨学科整合研究中龙头学科的未定。他认为“‘关联序链’体现了人类认知视野扩展和理性进步的基本路径,它符合人类认知能力演化的基本规律,……翻译研究的‘翻译自转’,‘语言转向’和‘文化转向’也已经证明了翻译研究视角转向和视野扩展的轨迹”。换句话说,我们可以预测和推断,翻译研究必将出现生态转向,并且是从翻译到自然界间接循环的最后转向。我们是否可以理解为,生态学的转向或者说生态学与翻译学的联姻将是翻译跨学科整合研究的龙头学科,以此为基础,实现翻译系统研究内生态环境的和谐,整合研究,进而建构翻译学。以翻译学视角研究为内核,从而层层扩大研究的跨学科性、整合统一研究性,从内到外,从局部到整体,从单一学科到跨学科、多学科,整合统一系统性,以生态学视角的翻译研究作为跨学科整合研究的龙头学科,统领翻译本体生态系统结构内部的协调性、稳定性,从而实现从翻译到自然界的双向内在关联,形成一种生态的翻译观。当今世界的多元文化性影响了翻译研究的多元性。“翻译研究有多种途径,包括语言学途径、文艺学途径、社会符号学途径、交际学途径等”。将生态学和翻译学结合起来,把生态学的基本思想引入翻译研究,构建翻译理论,同时建构翻译学系统内的生态平衡,都是非常新颖的研究理念,是后现代语境下翻译理论研究向纵深发展的体现,反应了当前理论研究跨学科交叉、整合统一的特征。但目前翻译研究的生态之维在学界并未取得普遍共识,在术语名称、概念等诸多方面还存在许多混乱现象,理论建构还在不断充实和完善阶段,未来发展尚处于探索和实验之中。国际生态翻译学研究会的成立,《生态翻译学学刊》的面世,无疑将会推动生态维度的翻译研究,所有这些必将为翻译研究的繁荣昌盛作出不可替代的贡献!

[1] 胡庚申.翻译与跨文化交流: 整合与创新[M].上海: 上海外国教育出版社, 2009: 48.

[2] 胡庚申.生态翻译学: 产生的背景与发展的基础[J].外语研究, 2010, (4): 62-67.

[3] 胡庚申.从术语看译论——翻译适应选择论概观[J].上海翻译, 2008, (2): 1-5.

[4] Newmark P. A Textbook of Translation[M]. New York: Prentice-Hall International, 1988: 95.

[5] 亚里士多德.政治学[M].颜一, 秦典华, 译.北京: 中国人民大学出版社, 2003: 15.

[6] Franklin S. Dolly Mixtures: the Remaking of Genea- logy[M]. Durham: Duke University Press, 2007: 7.

[7] 胡庚申.生态翻译学: 译学研究的“跨科际整合”[J].上海翻译, 2009, (2): 3-8.

[8] 陈福康.中国译学理论史稿[M].上海: 上海外语教育出版社, 1996: 2.

[9] 韦清琦.绿袖子舞起来: 对生态批评的阐发研究[M].南京: 南京师范大学出版社, 2010: 39.

[10] Glotfelty C, Harold F. The Ecocriticism Reader: Land- marks in Literary Ecology[M]. Athens: The University of Georgia Press, 1996: 140.

[11] 南宫梅芳, 朱红梅, 武田田, 等.生态女性主义: 性别、文化与自然的文学解读[M].北京: 社会科学文献出版社, 2011: 2.

[12] 廖七一.重写神话: 女性主义与翻译研究[J].四川外语学院学报, 2002, 18(2): 106-109.

[13] 刘泽权, 张丽.异化之异化: 韦努蒂理论再批评[J].外语研究, 2009, (3): 75-80.

[14] 刘云虹, 许钧.一部具有探索精神的译学新著——《翻译适应选择论》评析[J].中国翻译, 2004, 25(6): 40-43.

Eco-translatology and Its Three Ecological Dimensions—A Discussion with Prof. Hu Gengshen

Zhang Lifeng, Jin Wenning

(,,,)

Studying translation in the ecological context enriches the study scope of translation studies. Based on the theory of eco-translatology and its engendering factors, this article expounds the three ecological dimensions in translation studies-the species, gender and race and reveals that in translation there exists the distinction between subjectivity and non-subjectivity and that between the centralized and the marginalized. Being essentially anthropocentric, androcentric and ethnocentric, these distinctions hamper dialogues between subjects. Through highlighting the difference consciousness in translation studies, the ecological perspective constructs the ecological translation theory, deconstructs the various centrisms and maintains the ecological balance of the interior system of translation studies.

;-;;-

H315.9

A

1009-895X(2011)04-0261-06

2011-07-22

张立峰(1979-),男,讲师。研究方向:生态批评、英美文学叙事与主体性哲学研究。E-mail: nanjingxian@126.com