关于英语专业人才培养模式创新的几点思考

叶兴国

关于英语专业人才培养模式创新的几点思考

叶兴国

(上海对外贸易学院国际商务外语学院,上海 201600)

在英语院系层面长期从事教育管理的基础上,梳理出关于英语专业人才培养模式创新的思路,提出4个观点:英语专业人才培养模式创新事关英语院系的“存亡”;英语院系应根据自身的办学基础和特色,以及社会需求,确定适合自身发展的人才培养模式;英语专业人才培养模式应随着时代的变化而变化;英语专业人才规格的提升是衡量人才培养模式是否创新的标准。

英语专业;培养模式;创新

一、英语专业人才培养模式创新事关英语院系的“存亡”

英语专业人才培养模式问题的实质是培养什么样的人、培养多少人和怎样培养人的问题。根据微观经济学的基本理念,在一个竞争性的市场环境中,对处于微观经济层面的企业来讲,生产什么和生产多少是一个关系到企业存亡的问题;而怎么生产则是一个事关企业得失的问题。微观经济学的这一基本理念并不是说怎么生产的问题不重要,对一个企业来说,和生产什么、生产多少一样,怎么生产也是一个事关存亡的问题。但是,在一个竞争性的市场环境中,生产什么和生产多少问题相对企业的存亡是一个快变量。如果生产什么和生产多少搞错了,怎么生产的问题解决得再好,产品销不出去,企业也会即刻倒闭;而怎么生产的问题相对企业的存亡是一个慢变量。如果生产什么和生产多少搞对了,就会有时间和条件去逐步解决怎么生产的问题。当然,如果怎么生产的问题长期得不到解决,企业也会在市场竞争中失败,但对企业经营者的决策来讲,与解决生产什么和生产多少的问题有完全不同的含义。

微观经济学的这一基本理念是否也适用于英语专业人才的培养呢?如果仅仅从在竞争性环境下发展的角度来观测英语专业管理层的决策过程,英语专业管理层考虑的问题在本质上应该与企业家考虑的问题是相同的。目前,英语专业人才供需关系严重失衡。全国有大约1000所高校举办英语本科专业,约220所高校开展英语专业研究生教育。根据参加英语专业四级考试和八级考试的人数来推测,在校接受英语专业教育的学生有数十万之多。就社会对英语专业人才的需求而言,业界一直有英语专业毕业生就业难的传言,去年教育部阳光高考网站公布了2010年中国大学十大“红牌”专业名单,将英语专业列为失业量较大,就业率持续走低,且薪资较低的高失业风险型专业。

在这种情况下,每一个英语院系都面临如何定位的问题:要开设哪些英语课程,每年招多少学生,学生毕业后就业前景如何?这些问题本质上与企业“生产什么和生产多少”的问题相同。这些问题解决得好,培养的学生符合社会的需要,学生毕业后就业率就高,就业质量就好;这些问题解决不好,培养的学生不符合社会的需要,学生就业有困难,就会影响到学生报考和就读英语专业的积极性。

过去三十年来,我国国有企业改革实践的经验和教训向我们昭示,为数不少的国有企业由于没有解决好“生产什么和生产多少”这一基本问题,在改革开放的竞争环境中被淘汰。上述微观经济学的基本理念在产业界一再被验证。在英语教育界是否也会出现类似现象呢?只要认真观察一下我们高等教育近年来的改革和发展环境就不难发现,目前高校的改革和发展环境与二十多年前国有企业的改革发展环境有不少的相似之处。

与当初允许设立民营企业、中外合资企业和外资企业有相似之处的是近年来一大批民办院校、中外合作办学项目和办学机构不断涌现。根据教育部官方网站披露的数据,全国有民办普通高校和独立学院700多个,经过合法批准的中外合作办学机构和项目数以千计。具有独立法人资格的中外合作办学高校数量呈增加趋势,在2010年之前,浙江万里集团和英国诺丁汉大学合作举办宁波诺丁汉大学,北京师范大学和香港浸会大学合作举办联合国际学院,西安交通大学和英国利物浦大学合作举办西交利物浦大学;2011年这一进程明显加速,香港中文大学和深圳大学合作举办香港中文大学深圳学院,香港理工大学和华南理工大学在霍英东研究院的基础上着手准备“建设具有独立法人资格的综合性大学”,卡内基-梅隆大学和中山大学、爱尔兰都柏林大学和华南师范大学也都在筹划设立中外合作大学,美国纽约大学和华东师范大学联合举办的上海纽约大学也在紧锣密鼓的推进之中。

这些中外合作大学的共同特点之一就是全英文授课。在英语专业人才供需关系失衡、全英文授课的中外合作办学机构和项目不断增加和高考生源持续下降等三大因素的作用下,部分举办英语专业教育的高校已经开始面临严峻的形势。《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》(以下简称《纲要》)明确提出要“吸引境外知名学校、教育和科研机构以及企业,合作设立教育教学、实训、研究机构或项目。鼓励各级各类学校开展多种形式的国际交流与合作,办好若干所示范性中外合作学校和一批中外合作办学项目。探索多种方式利用国外优质教育资源”。可以预期,中外合作或外资教育机构的数量在未来几年可能会有所增加。因此,对于相当一部分英语院系来说,创新英语专业人才培养模式已成为一个带有“存亡”性质的重大问题。

二、根据自身的办学基础和特色以及社会需求,确定人才培养模式

举办英语专业本科教育的1000所高等院校尽管是在同一个专业名称下实施教育,但这些院校有类型、性质、层次、区域等种种差异。根据国家重点投资建设分类,有“985”高校、“211”高校、一般高校之分;根据学科门类划分,有综合大学、理工院校、农业院校、林业院校、医药院校、师范院校、外语院校、财经院校、政法院校、体育院校以及艺术院校之分;根据隶属关系分类,有部属院校和地方院校之分;根据办学形式分类,有全日制和非全日制之分;根据办学体制分类,有公办院校、民办院校和中外合作院校之分;根据科研规模的大小分类,有研究型、研究教学型、教学研究型和教学型之分;根据办学水平和服务层次分类,有研究型、应用型和技术型之分。

除此以外,还有其他不同的分类方法。每一所高校都可以用矩阵式的排列从两个维度来描述类与型。即使同一类型院校也可以进一步细分。例如,同属外语院校,还可以细分为外语院校,外语外经贸类院校,外交国际关系类院校。同属外语类院校还有院校性质和办学层次之分。由此可见,我国的高等教育系统是由众多不同类型、不同层次和各具特色的高校组成的有机整体。

更重要的是,这1000所高校的投资力度具有显著差异,其办学基础和办学特色也各自不同。笔者经过观察和调研发现,我国的英语专业人才培养模式呈现多样化的趋势。在办学实践中,各类院校 都在《高等学校英语专业教学大纲》(以下简称《大纲》)的指导下探索不同的培养目标和培养模式。以参加全国外语院校协作组的院校为例,17所外语院校就有多种不同的办学特色和培养模式。

这些院校有的在实践或探索复合的多样性:包括英语+专业或专业方向、英语+第二外语、英语+宽厚知识、专业+英语。

有的在探索“扩大‘复合型’人才培养空间的可能性,和向相邻专业延展的可能性”。

有的在“进一步完善复合型、复语型人才培养模式”。

有的院校认为,“过度强调外语人才培养的复合化会挤压或抢占作为本体的外语学科”,提出三种培养模式:精英型模式(外语+文学),实施主体是重点外语院校和研究型综合大学;大众型模式(外语+其他专业),承担主体是教学型或教学研究型大学;混合型模式(混合上述两种模式)。

有的院校认为,应该主动适应市场变化和遵循外语学科人才培养的规律,主动适应市场就是按社会需要分类,合理配置资源,适应社会政治、经济、文化和科技发展的需要,这是高校与外部的关系决定的,即培养什么人应由市场决定;但怎样培养人应由学校决定,要遵循外语学科人才培养的内在机制。

有的院校认为,应该“自觉和主动地把为国家经济发展服务与高素质复合型人才培养统一起来,进一步充实和完善具有鲜明特色的学科体系”。并开始从“外语+专业”向“专业+外语”转变。

有的院校开始探索“主动接轨国家对外战略,主动拓展国际就业市场”,并开始搭建“国际型特色人才培养创新平台”,把“国际公务员”作为培养目标之一。

有的院校在进行“复语+复合”型外交外事翻译人才培养模式创新试验,培养“具有中英法三语交叉翻译能力的高质量、复合型、职业化外交外事翻译人才”。形成以外交为主导学科,以外语为优势学科,国家法、国家经济、国际关系等多学科相互支撑、优势互补、外交特色鲜明的学科布局。

有的院校主张主动服务地方社会经济发展,培养复合型外语人才,在“有意识地进行复合型外语人才培养的探索和实践,形成了多种途径并举,各种方式共生的复合型人才培养模式”。

尽管以上9所院校的培养模式各不相同,但是有一个共同点,那就是都主张培养复合型外语人才。但是也有几所外语院校并不认同复合型人才培养模式。

有的院校认为,英语学科应该体现强烈的人文主义倾向,应该以文学、语言学、文化等领域作为学科发展的基础,同时还要加强人文通识教育,最终目的是培养既有扎实的语言基础,又通晓英语国家的历史、文学及文化,具有批判思维能力和独创精神,真正能适应国际化需求的高等人才。主张“回归英语学科本质,突出英语专业特色”,推行“内容+语言”的课程体系。

有的院校明确表示,不认同复合型人才培养模式,认为《大纲》中的“相关专业知识”课程应“大体上让位于人文课程,命名为“英语专业人文学科课程”,提出必修课可考虑开设以下课程:中国传统文化概论、中国哲学简史、西方文化概论、西方文明史等;选修课可考虑开设:跨文化交际、中西文化比较、古希腊文明、希腊罗马神话、西方哲学简史、欧洲文化概论、欧洲文艺复兴、莎士比亚导论、中国文化史、中国思想史、中国科技发展简史、中国文学简史、中国现当代文学史、中国传统经典导读、国学概论等。

由此可见,人才培养模式多样化已经成为我国外语教育改革和发展的主要趋势。笔者认为,以上各种主张都是理性思考和选择的结果,没有高低优劣之分,外语专业人才培养模式的多样化和个性化发展是外语院系准确定位的必然选择,不同的大学有不同的历史和现实条件,发展轨迹和基础条件各不相同,所处的地域也不同,在长期的办学过程中都已形成了各自的特色和优势。每个学校只要找准自己的角色定位,选择适合自己的办学模式和发展路径,办出特色,办出水平,用特色鲜明的人才培养规格去满足细分的各种市场需求,就能赢得地位和尊敬。反之,如果培养出来的英语专业人才规格千校一面,势必造成英语专业人才的积压和贬值,对国家、院系和学生个人的发展都会产生不利的影响。

三、英语专业人才培养模式应该随着时代的变化而变化

对于绝大部分院校来说,专业的设立都是为了满足某种需求。所谓的“无用之用”对于绝大部分英语院系来说是一种过于奢侈的提法。在一个发展迅猛的时代,社会的需求并不是一成不变的。英语院系要在竞争的环境下持续发展,其人才培养模式必须不断调整以适应变化着的时代需求。

改革开放三十年来,我国的经济体制、开放程度、经济和高等教育规模、国际商务环境、军事和外交等领域都已经发生了深刻变化。

经济体制已经实现了从高度集中的计划经济到社会主义市场经济的历史转折,社会已经实现了从封闭半封闭到全方位开放的历史转折。重大科技创新成果不断出现,高新技术产业快速发展,许多重要行业取得了突破性进展。GDP总额从1978年的3645亿元提高到2010年的397983亿元,进出口总额从1978年的206亿美元提高到2010年的29728亿美元。

在军事领域,军事变革加速推进,随着国家的崛起,国家利益超出了国界,军队对外交流日益频繁,引进装备不断增加,联合军演、国际反恐、联合国维和、人道主义救援、侨民安置等非战争军事行动的空间不断延伸。

在外交领域,传统意义上的外交已经发展成为包括经济外交、文化外交以及公共外交在内的“大外交”格局,多边外交也已成为我国总体外交的重要组成部分。我国积极参与多边事务,承担相应国际义务;同时,需要我们应对的关系到国家主权和安全的国际突发事件也与日俱增。

在国际商务领域,环境也发生了深刻变化。以国际贸易为例,贸易事业的运行对象、政策领域、体制环境、管理方式以及运行平台等方面已经发生了重大变化:贸易的运行对象已经从传统的货物贸易向包括货物贸易、服务贸易和知识贸易在内的“大贸易”拓展;贸易政策涉及的范围已经从过去单纯的贸易政策领域向与贸易有关的领域延伸;贸易的体制环境已经从封闭的国内贸易体制环境向开放的全球多边贸易体制环境转型;国家对贸易的管理方式已经从传统的内外贸分割管理向内外贸一体化管理的方向转变;贸易运行平台已经从传统的贸易 运行平台转向数字化、信息化和网络化的贸易运行平台。

在教育领域,高等教育大环境已经从精英教育发展到了大众教育,高等教育毛入学率已经达到24%。

以上这些历史性的深刻变化,客观上要求英语专业人才培养模式和人才规格不断调整以适应已经变化了的大环境。改革开放以来,特别是进入新世纪以来,英语教育界一直在进行有益的探索和实践。对外经济贸易大学、广东外语外贸大学和上海对外贸易学院等院校从上世纪90年代就开始商务英语专业建设的探索。这些院校在中国国际贸易学会商务英语研究会的指导下,已经连续举办九届全国性的商务英语研讨会(双年会)。2006年和2007年上述三校先后获得教育部批准目录外试办商务英语本科专业的资格,目前,全国已有32所院校获得教育部批准举办商务英语本科专业。最近公布的《普通高等学校本科专业目录》(修订一稿)将原来的621种调整为443种,其中《基本目录》专业339种,《自设特殊专业名录》专业104种。在整体减少178种专业的情况下,《普通高等学校本科专业目录》(修订一稿)将商务英语和翻译作为“比较成熟、布点较多、稳定性好、共识度高的专业”之一列入了《基本目录》。

这是我国的英语教育管理高层根据变化了的形势对英语专业教育做出的适应性调整。先目录外试办再进入基本目录的过程,反映了英语教育管理高层积极慎重的科学态度。在近千所高校举办英语语言文学专业本科教育,数十万在读英语语言文学专业本科生,进出口总额约占GDP总额50%的情况下,举办商务英语本科专业的必要性和重要性不言而喻。

商务是一个内涵十分丰富的概念。以国际商务为例,我们认为任何为了满足个人和机构需要而进行的跨境商业交易都是国际商务。具体地说,国际商务包括商品、资本、服务、人员和技术的国际流通,知识产权(包括专利、商标、技术、版权等)的跨境交易,实物资产和金融资产投资,用于当地销售或出口的来料加工或组装,跨国的采购和零售,在国外设立仓储和分销系统等。商务包括贸易和投资以及与贸易和投资有关的方方面面。就所涉及的领域而言,商务涉及了跨文化交际、营销、金融、会计、审计、税收、结算、跨国公司管理、对外直接投资、国际物流、知识产权、电子商务和贸易法律等领域。就所涉及的行业而言,商务不仅包括贸易和投资,还包括运输、旅游、银行、广告、零售、批发、保险、电信、航空、海运、咨询、会计等行业。在上述环境下使用的英语就是商务英语。

根据上述定义,旅游英语、金融英语和广告英语等充其量只能是一门课程的名称,不可能也没必要发展成为一个专业。

四、人才规格的提升是衡量英语专业人才培养模式是否创新的标准

相当数量英语院系毕业生的就业和薪资水平亟待提高是不争的事实。英语专业人才培养模式中存在的主要问题应该引起足够的重视。人才培养机制与社会需求脱节,课程设置、招生规模与现实脱节,重课本知识学习轻实践能力培养的现象普遍存在,培养高端英语人才的机制和能力缺乏,向国际组织和机构派遣国际公务员和高层官员的能力捉襟见肘。

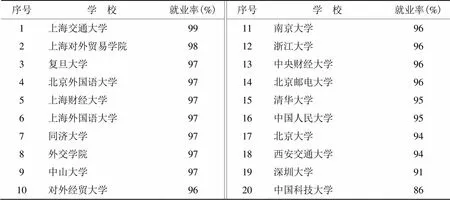

去年,教育部阳光高考网站将英语专业列为2010年中国大学十大“红牌”专业之一后,在许多人的心目中英语专业似乎成了就业率和薪资水平“两低”的高失业风险专业。其实,教育部阳光高考网站揭示的仅仅是英语专业的一个方面。今年高考前夕,凤凰网和中国雅虎等许多网络媒体发布的“中国高校本科毕业生薪酬TOP24排行榜”(表1)和“高校真实就业率排行”(表2)反映了英语专业或外语专业教育的另外一面。

表1 中国高校本科毕业生薪酬TOP24排行榜

Tab.1 Top 24 of the universities of the mainland of China on the undergraduates’ salary

表2 高校真实就业率排行

Tab.2 Top 20 of the universities of the mainland of China on the employment rate

分析表1及表2数据发现,中国高校本科毕业生薪酬TOP24排行榜的24所院校中,有8所是外语院校协作组成员,占33%;高校真实就业率排行的20所院校中,有5所是外语院校协作组成员,占25%。外语院校协作组由17所院校组成,仅占全国2305所普通高校的0.7%,而在中国高校本科毕业生薪酬TOP24排行榜和中国高校真实就业率TOP20排行榜中却分别占33%和25%。这一事实在某种程度上表明了包括英语专业人才在内的优质外语人才的职场竞争力。

根据笔者的观测,“中国高校本科毕业生薪酬TOP24排行榜”和“高校真实就业率排行”榜上有名的外语类院校,都是近年来积极探索和实践外语专业特别是英语专业人才培养模式创新的院校。人才培养模式创新实践带来人才规格的提升。反言之,人才培养规格低下,毕业生就业率和薪资水平偏低的英语院系必然是人才培养模式出了问题。

其实,中央、教育主管部门和英语专业教学指导委员会一直要求高校创新人才培养模式,提升人才培养质量。一系列重要文件表明了这一战略意图。《纲要》也专门写了“提高人才培养质量”一条,明确提出要“着力培养信念执著、品德优良、知识丰富、本领过硬的高素质专门人才和拔尖创新人才”,并要求高校“适应国家经济社会对外开放的要求,培养大批具有国际视野、通晓国际规则、能够参与国际事务和国际竞争的国际化人才”。笔者认为,相对而言,英语院系最具备实现上述人才规格的条件。

《纲要》中关于学校定位以及人才培养模式和规格的重要思想在不久的将来都会落实于各级教育主管部门的政策、办法和项目中。英语院系要认真研读《纲要》,根据社会的需求以及自身的办学基础和特色,找准适合自身发展的办学定位和培养模式,切实提高英语专业人才培养规格。

[1] 中华人民共和国中央人民政府.国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)[M/OL].北京: 人民出版社,2010[2011-05-20].http//www.gov.cn/jrzg/2010- 07-29/content_1667143.htm.

[2] 高等学校外语专业教学指导委员会英语组编.高等学校英语专业英语教学大纲[M].北京: 外语教学与研究出版社, 2000.

On Innovation of Training Modes of English Major

Ye Xingguo

(,,,)

This paper is about the innovation of the training modes of English major. It focuses on the following four points of view: innovation of the training modes of English major is a matter of vital importance for the survival of English departments; an English department should pick up the training mode appropriate for its own development on the basis of its own history, characteristics and social demand; the training modes should be changed to suit the particular time; the upgrade of the training standards should be viewed as an indicator of the innovation.

;;

H319.1

A

1009-895X(2011)04-0297-06

2011-10-09

叶兴国(1953-),男,教授。研究方向:商务英语、英汉互译。E-mail: yexg@shift.edu.cn