非氰路线合成含氰基偶氮分散染料

刘 艳 营, 李 坤 兰

( 大连工业大学 化工与材料学院, 辽宁 大连 116034 )

0 引 言

在偶氮分散染料结构中引入氰基于重氮组分氨基的邻位,能提高染料的各项牢度,且染料还具有色光鲜艳、分子消光系数大、应用性能优良、经济效果显著的优点[1-2]。

氰基的引入是合成氰基偶氮分散染料关键步骤之一,目前引入氰基的方法主要分为氰化路线和非氰路线。氰化路线是指在金属氰化物(如氰化亚铜)存在下,以DMF或二甲基亚矾为溶剂,与卤代偶氮分散染料反应合成[3-4]。由于使用的DMF或二甲基亚矾之类强极性溶剂和金属氰化物作用,随着反应的进行同时存在着由两个邻位卤素偶氮染料分子之间脱落一个卤素分子而造成乌尔曼(Ullmann)耦合物的副反应,氰化路线由于金属氰化物的使用,会产生毒性问题,排出物也会污染环境。为此提出非氰路线。非氰路线主要有:硫氰亚铜过硼酸钠法;硝基甲烷法[5-6];亚硝酸钠、氯醋酸钠法;甲酰胺、单羧酸酐法。特别值得提出的是甲酰胺、单羧酸酐法,此法由甲酰胺提供非金属腈,铜触媒做催化剂,加入羧酸酐,以乙酸丁酯为溶剂,升温至75~120 ℃,制备出的含氰基偶氮分散染料,此方法简单、易行。非氰路线与氰化路线相比最大的优点是避免使用了有剧毒的金属氰化物对环境带来的污染。

由卤代偶氮分散染料为底物,以甲酰胺作氰基化试剂、乙酸酐作脱水剂、氯化亚铜作催化剂,在乙酸丁酯中反应,合成了3支含氰基偶氮分散染料,并对影响反应的因素作了分析。

1 实 验

1.1 试剂与仪器

试剂:甲酰胺、乙酸酐、氯化亚铜、乙酸钠、乙酸丁酯,均为分析纯;卤代偶氮分散染料,自制。

仪器:Lambda 35 型紫外-可见光谱仪;Spectrum One-B型傅里叶变换红外光谱仪;HP1100MSD质谱仪。

1.2 染料分子式基本结构

原料:染料Y0-1:R1=—Br,R2=—NHCOCH3,R3=—Br;染料Y0-2:R1=—Br,R2=—CH3,R3=—Br;染料Y0-3:Y0-1:R1=—Br,R2=—NHCOCH3,R3=—NO2。

产物:染料Y1-1:R1=—CN,R2=—NHCOCH3,R3=—CN;染料Y1-2:R1=—CN,R2=—CH3,R3=—CN;染料Y1-3:Y0-1:R1=—CN,R2=—NHCOCH3,R3=—NO2。

图1 染料分子式

Fig.1 Formula of dye

1.3 染料合成

在四口烧瓶中加入卤素染料、氯化亚铜、甲酰胺、乙酸酐、无水乙酸钠、乙酸丁酯20 mL加热搅拌,于15 min内升温至105 ℃,用层析纸(TLC)跟踪反应进程,反应完毕将50 mL去离子水倒入染料溶液中进行快速降温并减压蒸馏,抽滤并用去离子水水洗至中性,然后将滤饼加入FeCl-HCl溶液搅拌,去离子水水洗至中性,70 ℃真空干燥12 h,得干燥滤饼。重结晶得纯净染料,计算收率。

2 结果与讨论

2.1 产物结构表征

由表1可以看出,产物的红外光谱在2 220 cm-1左右均有氰基特征吸收峰。产物的色谱主要为蓝色至蓝绿色,这是因为染料的重氮组分引入的氰基为吸电子基团,与苯环发生π-π共轭效应,与染料的耦合组分的供电子基团组成典型的“供-吸”结构,所以使染料向长波方向移动。氰基引入的越多,共轭效应越明显,染料的红移位移越大,如染料Y1-1。

2.2 甲酰胺用量对反应的影响

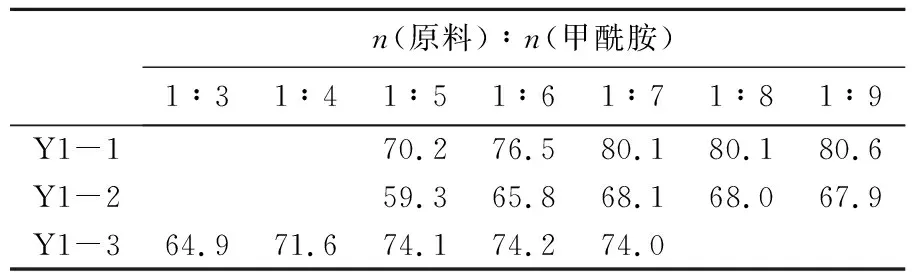

反应中甲酰胺脱去一分子水提供—CN,所以甲酰胺的用量直接影响着产率,甲酰胺用量较少时,反应进行的不完全,而且反应时间过长,会发生卤素原子被氢原子置换的副反应。原料Y0-1和Y0-2与原料Y0-3的重氮组分不同,偶氮基邻位有两个—Br取代基,从表2可以看出,n(Y0-1或Y0-2)∶n(甲酰胺)为1∶7时,产物Y1-1和Y1-2的收率稳定,收率分别为80.1%和68.1%。而原料n(Y0-3)∶n(甲酰胺)为1∶5时,产物Y1-3的收率即可达到稳定,收率为74.1%。

表2 甲酰胺用量对产物收率的影响

2.3 乙酸酐用量对反应的影响

乙酸酐在反应过程中吸附甲酰胺脱去的H2O,保持反应在无水条件下进行。从表3可以看出,n(Y0-1或Y0-2)∶n(乙酸酐)为1∶8时,产物Y1-1和Y1-2的收率达到稳定,分别为74.1%和71.2%,而n(Y0-3)∶n(乙酸酐)为1∶6时,产物Y1-3的收率达到稳定,为81.5%。

表3 乙酸酐用量对产物收率的影响

这是因为乙酸酐的用量较少时,不能够完全吸收甲酰胺所脱去的H2O,从而使反应体系中有水存在。实验中发现,反应体系中增加0.1 mL水就会使反应延长60 min。而乙酸酐用量较多时,就能快速完全吸收反应产生的水,使反应能够快速发生,减少副反应的发生。

2.4 乙酸钠用量对反应的影响

乙酸钠在反应中作为缚酸剂使用,吸附溶液中H+,使反应溶液呈中性,如果乙酸钠用量过多,使反应溶液为碱性,导致染料的乙酰氨基分解,发生副反应。但是用量过少时,则不能完全中和反应产生的H+,而发生卤素原子被氢原子置换的副反应。从表4可以看出,n(Y0-1或Y0-2)∶n(乙酸钠)为1∶3.5时,产物Y1-1和Y1-2的收率达到稳定,分别为81.3%和71.3%,而n(Y0-3)∶n(乙酸钠)为1∶2时,产物Y1-3的收率达到稳定,为80.6%。原料Y0-1和Y0-2比原料Y0-3反应需要的乙酸钠多1.5 moL,这是

表4 乙酸钠用量对产物收率的影响

因为染料Y0-1和Y0-2比染料Y0-3的重氮组分多一个取代基—Br,反应时会产生2 moL的H+,所以原料与乙酸钠摩尔比会从1∶2增加至1∶3.5。

2.5 氯化亚铜对染料反应的影响

氯化亚铜在反应中起催化剂的作用。从表5可以看出,n(Y0-1,Y0-2或Y0-3)∶n(氯化亚铜)分别为1∶0.5,1∶0.8,1∶0.3时产物的收率稳定,分别为80.7%、73.7%、84.9%。原料Y0-1、Y0-2与Y0-3完成反应所需氯化亚铜的量不同,这是因为原料Y0-1与原料Y0-3中偶氮基的邻位是—NHCOCH3、—NHCOCH3中的N含有孤对电子,可以与苯环发生共轭效应, 使电子离域到苯环上,使得—Br原子容易被取代。而原料Y0-2中的偶氮基临位是甲基,其共轭效应要比氮原子的供电子效应弱,所以苯环上的—Br不容易被取代。这就需要增加氯化亚铜用量,所以与原料Y0-3相比氯化亚铜摩尔比从1∶0.5增加至1∶0.8。而染料Y0-1中的偶氮基的邻位有两个—Br取代基,当有一个—Br被—CN取代后,由于—CN的吸电子效应,使反应不易进行,所以原料Y0-1比原料Y0-3的氯化亚铜摩尔比要从1∶0.3增加至1∶0.5。

表5 氯化亚铜的用量对产物收率影响

对于染料Y1-1,Y1-2,Y1-3的收率变化范围从表5还可以看出,产物的收率变化较大,Δ(Y1-1)= 80.7%-58.5%=22.2%,Δ(Y1-2)= 73.7%-42.5%=31.2%,Δ(Y1-3)= 84.9%-48.7%=36.2%,这说明氯化亚铜的用量是影响非氰路线氰化反应的主要因素。

3 结 论

由非氰路线合成的3支氰基染料的红外光谱均在2 220 cm-1左右有氰基特征吸收峰。收率分别是Y1-1为80.7%,Y1-2为73.8%,Y1-3为84.9%,影响反应的最主要因素是氯化亚铜的用量。与传统氰化路线相比,非氰路线合成的含氰基偶氮分散染料不产生污染环境的含铜废水,是一种较为理想的具有工业化价值的氰化方法。

[1] 黄裕丰,何乳洁,刘玉兰. 制备具有稳定晶形的单偶氮染料方法:CN, 1410489A[P]. 2002-10-11.

[2] CHOBANIAN H R, FORS B P, LIN L S. A facile microwave-assisted palladium-catalyzed cyanation of aryl chlorides[J]. Tetrahedron Letters, 2006, 47:3303-3305.

[3] 阮伟刚. 单偶氮化合物制备方法及用途:CN, 200710068063.0[P]. 2008-10-22.

[4] QUAN P M, HUMTER J S. Process for the manufacture of cyano azo dyes:US, 4257944A[P]. 1981-03-24.

[5] BUECHER D R. Organic compounds:DE, 3025957[P]. 1981-02-12.

[6] NIGEL H, RANYMOND P. Process for the preparation of aromatic nitriles:GB, 20022354[P]. 1979-02-21.