解读文学翻译中的“陌生化”审美

年晓萍 刘晓萍

(安徽农业大学外国语学院,安徽 合肥230036)

解读文学翻译中的“陌生化”审美

年晓萍 刘晓萍

(安徽农业大学外国语学院,安徽 合肥230036)

“陌生化”是20世纪初俄国形式主义的核心概念。这一理论自从问世以来就受到文学理论界的广泛关注,也得到了翻译研究派的重视。文学翻译的产出和接受有着“陌生化”审美可以构建的意义之处。本文以“陌生化”理论为切入点,通过具体语言实例来分析文学语言在语音、语义、语符三个层面的“陌生化”审美构建及文学翻译中译者对“陌生化”审美的再现,并进一步阐释“陌生化”的审美构建与再现必须适“度”而止。

文学翻译;陌生化审美

“陌生化”是20世纪初俄国形式主义的核心概念,由维克多·什克洛夫斯基提出。“陌生化”意指文艺创造中所刻意采用的新奇的艺术手法,这种手法使“对象陌生,使形式变得困难,增加感觉的难度和时间长度,”[1](P45)从而打破了时间的局限而取得了空间的自由,尽可能地延长了读者的审美感知历程。这一理论自从问世以来就受到文学理论界的广泛关注,也得到了翻译研究派的重视。因为翻译是一门游走于人文、社科和自然科学之间的边缘学科,所以它的发展更需要相关学科的关照。在文学翻译中,译者作为审美主体,对原语中新奇表达的发现并在译语中的保留,以及译语中再创其它的新奇表达,无疑会引起读者对文本的审美兴趣,从而激活并延长其终极性阅读的审美过程,这一点与“陌生化”的审美特征很相似,因此文学翻译的产出和接受有着“陌生化”审美可以构建的意义之处。不过,目前的文献对文学翻译中“陌生化”审美的研究鲜有涉及。因此,针对这一问题还需要做进一步的探讨。

一、文学语言的“陌生化”审美构建

在日常生活中,人们会逐渐变得对周围的事物熟视无睹。这种惯性思维和熟知感使人们的生活更轻松,但从审美的层面来说,却麻痹了人们对世界的感知。什克洛夫斯基认为艺术存在的目的就是为了恢复人们对生活的感觉,使人们感受到事物,使石头显出石头的质感。艺术的目的就是将人们熟悉的事物用一种新奇的方式表达出来,从而打破自觉性思维的状态,使人们重新感受到生活中的美。同理,人们在语言(特别是注重审美功能的文学语言)的运用上,也存在着明显的趋美性。“文学语言不同于其它表达形式的地方就在于,它以各种方式使普通语言‘变形’。在文学技巧的压力下,普通语言被强化、浓缩、扭曲、套叠、拖长、颠倒。语言‘变得疏远’,正是由于这种疏远的作用,使日常生活突然变得陌生了。”[2](P44-50)这种“陌生化”了的语言,它可能不合语法,不易为人们所理解,但却能引起审美主体的格外注意和新鲜感受,从而使作品获得较强的审美效果。以下分别从语音、语义及语符三方面来探讨文学语言的“陌生化”审美构建。

(一)语音的“陌生化”审美

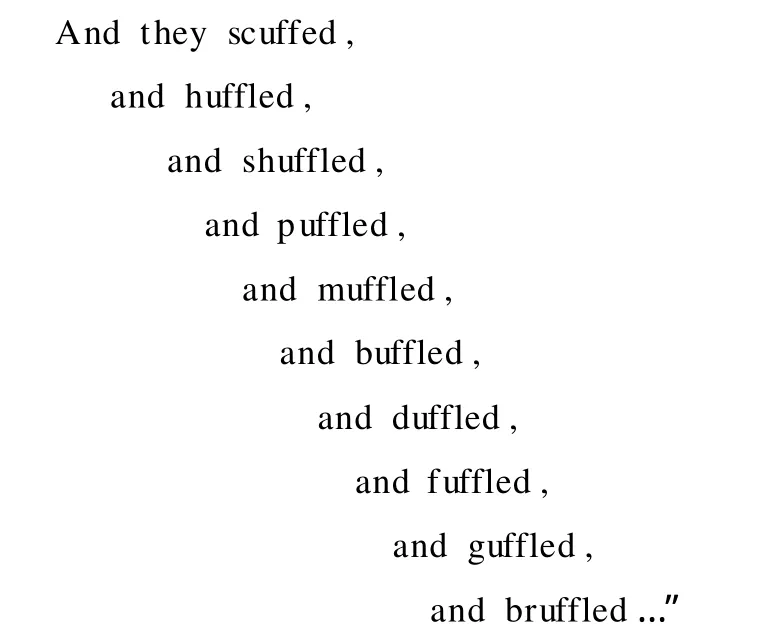

语音层面是语言研究的基础层面,许多作家在这一层面的着力颇多。因为语音能引起不同的视听效果,激发不同的审美体验,同时它还载附着一定的语义内容,音与意的结合构建了语言的形式与内容的审美关联,所以俄国形式主义者当初把他们的研究重心放到了语音层面[3](P101)是不无道理的。语音的“陌生化”审美是指通过语音韵律和常规语言的相异来求得语言的“陌生化”美学效果。在这一层面上,头韵、尾韵、拟声等是作家经常运用的“陌生化”手法。如马致远的《天净沙·秋思》:“枯藤老树昏鸦小桥流水人家古道西风瘦马夕阳西下断肠人在天涯”。由于生活的忙碌与繁重,人们早已对熟悉的“藤、树、鸦、桥、道、风、马、流水、夕阳”等的感觉已“石化”。为了激活人们钝化的感知,作者通过平仄的转换与匠心的押韵将这九件习以为常的景物进行了“陌生化”重组。从形式上看,各景物之间似乎若即若离,实际上却富含隐性关联,芜而不杂。既渲染出一股萧瑟肃杀的可视可感的深秋景致,又勾起客愁旅恨,引发读者的感伤与共鸣。这样,一幅完整的“天涯倦旅图”便活生生的呈现在读者的面前,语言的艺术性由此而生,“陌生化”语言的审美性因此而来。再如“Seven young parrots had not gone far,when they saw a tree with a single cherry on it,which the oldest parrot picked instantly.But the other six,being extremely hungry,tried to get it also---on which all the seven began to fight.

此段精彩的文字出自爱德华·利尔。作者运笔奇特,巧用“陌生化”手法来激活和延展读者的审美思维。尾韵-uffled的“飞流直下”让人如闻到“沙沙”作响的撕咬羽毛声及喋喋不休的谩骂声,给人一种亲临其境的真实美感。十个拟声词从左到右、自上而下的非常规排列,既展现了磅礴之势又不失和谐之度,简直如“一片神行”,把语言的“陌生化”审美扬升到极致。[4](P124)

(二)语义的“陌生化”审美

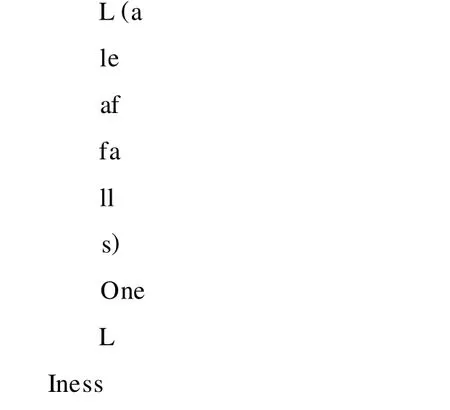

语言是一种音义结合的符号系统,因此语义是语言审美的“半壁江山”。作为信息的载体,语言具有相对稳定的语义指称关系。而语义的“陌生化”审美就是要通过语言的内存与张力,打破这种相对稳定的语义关系并重建一种“陌生化”的审美关系,这种审美关系既是兼容的又是可感的。下面的一段话出自柏源的《洪水河畔的土庄》:“…产妇越是喊叫麻有财越是着急狠劲儿打驴屁股驴就越跑得快车就越颠得凶女人就越是疼痛难忍越是大声喊叫他越是打驴越是怕越是跑越是颠女人越是疼越是喊叫…”这段话没有任何停顿,乍一看很难理顺各语义的指称关系,因为它打破了读者的审美定势,但经过几番细读之后,还是能体会出“陌生化”手法所带来的审美张力:在如此紧急特殊的情况下,麻有财只顾拼命抽打驴子,哪还有时间“停顿”呢?E.E.Cummings有一首很特别的小诗:

此诗在表情达意上不走寻常路,它的最特别之处就在于“loneliness”与“a leaf falls”异常性的跳跃组合,极易使人产生间隔之感,因为诗人为审美主体设置的解读空间已超越了其钝化的原初性审美感知,但诗行的奇特排版却又形成一种不可抵抗的力量紧紧的将审美主体锁在一片欲罢不能的场域中,不断的激活其审美心理。在审美主体经过反复推敲玩味之后,超越了文字的阻拒性,就会获得一种激荡灵魂的震撼力,获得一种“文小而指大”的审美感悟:渐下飘零的字母,似如迎秋风的落叶,又如诗人孤寂的心灵在苦寻泊休的港湾。“陌生化”审美之理也许就在其中:“初极狭,才通人。复行数十步,豁然开朗。”

(三)语符的“陌生化”审美

符号美学认为,文学语言从能指到所指历程的延宕与阻隔,可以激发审美主体对语言的审美感受与想象,这一现象被西方美学家称之为审美“心理的距离”。“陌生化”理论亦非常重视接受者与表现客体之间的“距离”审美。所以,语符的“陌生化”审美是指通过“陌生化”方式来改造语言文字符号的形式,使其与常规语言之间产生距离,来吸引人们的审美视觉。南朝诗人王融的名诗“池莲照晓月,幔锦拂朝风”,倒读是“风朝拂锦幔,月晓照莲池”。这首诗看似游戏般信手拈来,却是功力独到。作者通过改变语序的方式制造“陌生化”间离空间,激起情感感应,以引起受众的好奇:不管顺读,还是倒读,获得的审美意境极其相似。再如“It soared,a bird,it held its flight,a sift pure cry…of the high vast irradiation everyw here all soaring all around about the all,the endlessnessnessness …”此句话是乔伊斯描述布鲁姆在酒吧里的一段胡思乱想。布鲁姆想象中的情人玛莎在大家的怂恿下引吭高歌,她那迷人的歌声在四周飘荡,犹如一只翱翔于苍穹的小鸟,使布鲁姆魂不守舍,想入非非。Endlessnessnessness属生造词,新颖别致且寓意深刻,三个“ness”不仅使读者产生了“心理的距离”,而且也渲染了歌声的魅力和布鲁姆在虚无飘渺的精神世界中如痴如醉的心态,还把“陌生化”审美升华到了大美无法言说的境界。[5](P258)

二、“陌生化”审美在文学翻译中的应用

(一)“陌生化”审美与文学翻译的联姻

“陌生化”作为一种艺术手法是指作家创作技巧的新奇,使表现的审美客体在接受主体那里显得“陌生”,从而达到一种新鲜的审美感受。“陌生化”并非“唯陌生而陌生”,而是期翼借“陌生”制造一种审美的“心理距离”,从而达到对审美客体的更高层次的认识与熟悉。同理,文学翻译的新奇性也不是为出新而出新,而是译者希望读者对源语文本有着更深刻的理解。因此,“陌生化”与翻译虽是两个不相及的概念,却有着暗合的审美空间,“陌生化”在翻译界其实早已不再陌生。诺贝尔文学奖得主——爱尔兰诗人Seamus Heaney认为在翻译过程中,将目的语的表达变得“陌生”,可更新译者和读者已丧失了的对语言新鲜感的接受能力。美国当代翻译理论家 Gentzler也认同译文应该保留源语文本的“陌生化”表现手法。我国学者孙艺风认为“陌生化”是有意识的违规之举,应在译文中保留。[6](P50)孙会军亦认为“陌生化”应该成为文学翻译的重要手段。由此看来,“陌生化”是翻译的审美特征,它能启发审美主体的语言文化异域性的意识并引导他们进行审美和判断,以获取对译文文本的本真认识。对于译者而言,能否正确看待和处理原语中的“陌生化”手法也决定了译作的成败与否。

(二)文学翻译中的“陌生化”审美

文学之所以成为文学,是因为其具有审美或诗学功能。因此,文学翻译是审美的翻译,具有艺术的审美性。文学翻译始于对原作的审美活动。如果原作的艺术魅力征服了译者,使其发出共鸣,译者与原作之间就产生了心灵上的契合,这是审美翻译的第一步。但发现原作的美是一回事,能否成功再现原作的美又是一回事。在发现的阶段,译者对原作的美还停留在感性认识,但在再现的阶段,所有的美都要通过文字记录下来,这就需要译者极大地发挥自己的审美创造力。“陌生化”审美移用于文学翻译,恰好是译者的再创造。“陌生化”审美的运用,往往会使译文同原文的语言形式之间保持一定的审美距离,突出译者再创造的艺术效果。U lysses中有这么一段话:

“With?

Sinbad the Sailo rand Tinbad the Tailo rand Jinbad the Jailer and Whinbad the Whaler and Ninbad the Nailer and Finbad the Failer and Binbad the Bailer and Pinbad the pailer and Minbad the mailer and Hinbad the hailer and Rinbad the railer and Dinbad the Kailer and Vinbad the Quailer and Linbad the Yailer and Xinbad the Phthailer.”这段近乎梦呓的言语从形式上看缺乏连贯的语义,似乎是一种怪异的文字游戏,其实是极端“陌生化”的表达方式。它的主要功能并不在于寻常意义上的信息传递,而在于形式上的审美效果和由此引起的对于主人公内心意识活动的重新审视。就这一点来说,对于译者是一个很大的挑战。在这段话的诸多译本中,也确有译者成功再现了原语的“陌生化”审美,如王东风将之译为

“跟谁?

行海船的辛伯达和当裁缝的当伯达和看牢子的看伯达和捕鲸鱼的捕伯达和不中用的不伯达和舀舱水的舀伯达和做木桶的做伯达和跑邮差的跑伯达和唱颂歌的唱伯达和说脏话的说伯达和吃蔬菜的丁伯达和怕惹事的文伯达和酗啤酒的叶伯达和行什么船的行伯达。”[7](P47)

译者通过简单的音韵重复与接踵而至的“and”,成功的再现了原文的语音与语符的变异和由此变异而带来的诗学价值,为读者从自家后院打开一扇欣赏他山美景之窗。狄更斯的《大卫·科波菲尔》中科波菲尔与爱格尼之间有这么一段对话:

“Agnes!”Isaid.“I’maf raidyou ’reno rwell.”

Yes,yes.Do not mind me,Trotwood,”she returned.“Listen!Are you going away soon?”

“Amigoarawaysoo?”I repeated.

原文的最特别之处在于语符的变异。作者将“I’m afraid you’re not well.”和“Am I going away soon?”两句话分别连写成两个词,且有意将“not”“going”“soon”等词误写,逼真展现了科波菲尔的酩酊醉态。张谷若将之译为:

“‘爱格妮!’我说‘,我恐怕你留点儿铺出服吧?’

‘没事儿,没事儿。你不要管我,特洛乌。’

‘我力尾儿就走?’我重复了一遍。”

译文中“留点儿铺出服”和“力尾儿就走”是译者使用的“陌生化”手法,其实意是指“有点儿不舒服”和“一会儿就走”。作者巧妙的以变异译变异,成功的再现了原文语符的“陌生化”审美特征。[8](P112)

(三)“陌生化”的度

“陌生化”手法移用于文学翻译,既符合审美主体的审美要求,又符合语言艺术发展的趋势。但是这一手法并不是一味的追求新奇、陌生,原文与译文中的“陌生化”审美所指向的艺术空间,必须与一定的语境和审美主体的接受心理是可溶的,即“陌生化”的审美要适“度”而止。马克思主义辩证法认为,真理只要往前走一小步就会变成谬误。同理“,陌生化”如果失“度”,过分“陌生”,超越了审美主体的审美感受的承受范围,可能会造成审美感受永远延长以至于不能回归,审美主体也就再也找不到“石头”了,文学创作与翻译也就失去了本来的意义。因此文学翻译中的“陌生化”审美是有选择的,应该“出新意于法度之中,寄妙理于豪放之外”,要“从心所欲,不逾矩”。

三、结论

综上所述,无论是文学创作还是文学翻译,都有“陌生化”理论所触及的审美空间。作为一个很有影响力的文学概念,“陌生化”给文学创作与翻译注入了新鲜血液,带来了新的研究视角。“陌生化”又是动态发展的,随着审美主体审美能力的提高和审美情趣的变化,“李杜诗篇万口传,至今已觉不新鲜”。任何新鲜、陌生的东西经过时间这个熨斗熨来熨去已不再“陌生”,自然也就要求更大程度的“陌生”。正是这种陌生与熟悉的双轨运作,给审美主体带来新鲜刺激的审美感受,又推动和促进着“陌生化”在文学翻译中前行的步履。

[1]朱立元.当代西方文艺理论[M].上海:华东师范大学出版社,2005.

[2]杨向荣,等.取消“潜在性”[J].外国文学研究,2003,(2).

[3]张冰.陌生化诗学:俄国形式主义研究[M].北京:北京师范大学出版社,2000.

[4]毛荣贵.翻译美学[M].上海:上海交通大学出版社,2005.

[5]李维屏.英美意识流小说[M].上海:上海外语教育出版社,2000.

[6]徐剑平,等.文学翻译中审美的“陌生化”取向——以赛珍珠英译《水浒传》为例[J].江苏大学学报(社会科学版),2009,(4).

[7]王东风.译家与作家的意识冲突:文学翻译中的一个值得深思的现象[J].中国翻译,2001,(5).

[8]金兵.文学翻译中原作陌生化手法的再现研究[D].洛阳:解放军外国语学院,2007.

安徽农业大学2009年繁荣发展哲学社会科学基金项目(编号:2009zs23);安徽农业大学青年基金项目(编号:2009sk12)。

年晓萍(1977-),女,硕士,安徽农业大学外国语学院讲师,主要从事翻译研究。