内容依托式的《英语小说》课程的实证分析

王 卉

(大连外国语学院 英语学院,辽宁 大连 116044)

内容依托式的《英语小说》课程的实证分析

王 卉

(大连外国语学院 英语学院,辽宁 大连 116044)

基于大连外国语学院英语学院2010 2011第一学期开设的内容依托式的《英语小说》课程,分析该课程的效果以及影响学生们学习成绩提高的因素。发现学生的学习方法、课堂教学和学习态度均会不同程度影响学生成绩,并且得出可供参考的教学结论。

内容依托;《英语小说》;教学

一、引 言

L2文学在外语教学和学习中的作用和地位始终被广泛地研究和讨论,L2文学的角色也逐渐从“对文学经典的审美研究”转变为“对于目标语言的真实体验”。总体来说,针对L2文学在二语习得中的作用,普遍存在着三种观点。第一,L2文学被视为高雅文学(high literature),在教学过程中强调对经典的审美赏析;第二,L2文学被看做语言样本,教学过程中以文本为工具,强调语言的学习和模仿;第三,L2文学被看做文化的载体,教学过程中强调文化意识的培养。这三种观点基本是按照时间顺序发展起来的,并且在很大程度上同时存在,但是学习文学文本的方法却不断改变。首先,文学经典的观点起源于古典时期,兴盛于20世纪中期。其次,语言观点的理论基础源自文体学,发展于20世纪70-80年代,使用的教学方法为交际法。第三种观点发生于20世纪90年代,对于语言交际功能的重视有所减弱,重心转移为跨文化意识的培养。

很多知名的二语习得学者都认为L2的读写能力应该重新定义,从而不但包括单纯的语言能力,而且包括L2社会的跨文化理解,这种定义很大程度上提高L2文学在语言学习中的重要性。诸多二语习得的研究者都强调L2文学的重要性,认为文学文本可以充当语言学习中的真实语料(authentic material)。Krashen认为L2文学是外语学习的有效手段[1],Gajdusek将文学视为文化分析的有机整体和写作练习中永不过时的语境[2]。前者的交际观点将文学视为语言习得的工具,而后者从文化和修辞的视角出发,将文本视作学习文化和写作的方法。Mitchell的视角更加宽阔:文学可以将L2学习的教室延伸到四面围墙之外,并且使之深入到目标语言和目标文化的社会中[3]。

关于L2文学在语言习得中的作用,也可以听到些许反对的声音。Edmondson[4]试图反驳所有支持L2文学在二语习得中有益作用的言论,认为这些观点是没有实践基础的。这也许是正确的,但是也没有任何证据可以说明L2文学有害第二语言的习得,虽然文学有时难免影响某些语言能力稍差的学生的信心[5]。目前为止,反对L2文学最主要的原因恐怕在于它语言的难度和相关性,因为某些教育家认为L2文学中不包含鲜活的日常用语。同时,文化困境也是阅读L2文学的重要问题,但是它并不足以抵消L2文学在语言学习中的功效和作用,因为有的时候文化因素对于母语者和非母语者同样困难[6]。Hasan[7]注意到,文化差异不但是空间性的,也是时间性的,因此L1文学的学生可能和L2文学的学生同样不理解莎士比亚时代。

在我国,英语文学类课程是我国高等院校英语专业学生们的必修课,英语文学文本在语言习得和文化学习中的作用向来得到相关专家的肯定。这些研究者定义英美文学课程的目标内涵[8],强调文学作品阅读的重要性[9],并且深入调查我国高校英美文学教学的现状[10]。

综合上述研究可以看出,L2文学在语言学习中的角色向来是二语习得研究中的热点,相关研究者对其作用还是肯定居多。但是总体来看,基于数据的L2文学的研究却是非常匮乏[11,12],基于课堂教学的实证研究也并不多见[13]。并且从研究者的观点和英美文学类课程开设的时间可以看出,英语文学在我国的教学研究中仍被视作高雅文学(high literature),学习的目的往往倾向文学兴趣的培养、文学审美的体验和人文素质的提高等等,因此并没有真正意义上提出,以文学文本作为语言和文化学习所依托的内容。

二、《英语小说》课程和教学效果简介

我院英语学院在2010-2011第一学期在英语专业2008级4个实验班中进行英语专业高年级“内容依托”式课程改革,将原有的英国文学概论和美国文学概论细化为《英语小说》、《英语短篇小说》、《英语戏剧》和《英语诗歌》4门英语文学方面的专业课程,并且取代原有的《高级英语》和《高级写作》两门传统的技能型课程。在授课内容中增加澳大利亚、新西兰和加拿大文学的成分,从而丰富“英语文学”的概念。

《英语小说》课程按照时间的顺序选择了英美文学史上19世纪和20世纪之间的15名最具代表性的小说家的代表作品为授课内容,同时包括澳、新、加三国的小说作品各一部。部分小说要求学生们完整阅读,其他作品片段阅读。在课堂教学中采取学生presentation、教师提问、课堂讨论、课堂活动和教师总结相结合的方法,课程历时一学期。

《英语小说》课程采取内容依托的方式,因为“内容依托式教学改革对提高学生语言技能,解决学生知识面窄、思辨能力偏弱等问题具有重要的现实意义”[14]。因此,本次课改将从广义上理解语言学习和文学文本之间的关系,不但将后者作为单纯的语言输入(Language input),还视为前者有效的教学内容。英语小说不但是是经典文献,同时也囊括语言社会中的不同语言形式和不同的声音。小说作品中不同的意义层次、启发能力、文化内容、语言风格和语言将决定其文本成为L2教学中丰富的资源。使用小说作品作为L2学习中的材料,可以降低教学过程中材料陈旧、观点过时的风险。因此,我院的内容依托式课程改革将英语小说作为提高语言技能、学习文化知识和增强分析能力所依托的内容,从而有效地将技能的训练和知识的学习相结合。

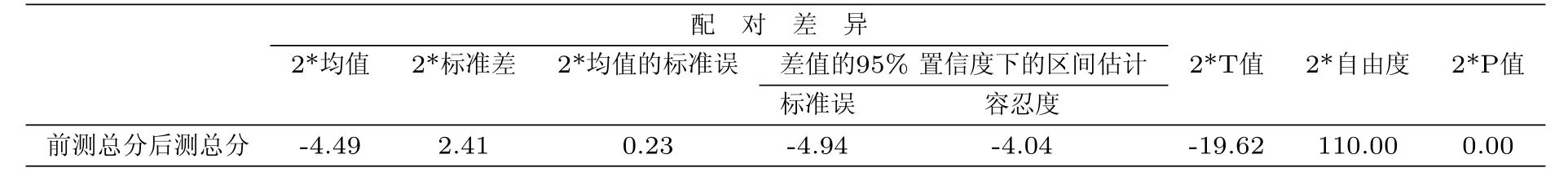

实验课程之前,就对实验班和对照班的学生进行前测,测试题目是英语小说片段赏析。经过整个学期的实验课程之后,实验班和对照班的学生共同参与同类题目的后测。前测和后测的试卷分别由四名英美文学方向的专业教师参与评阅,从而确定学生们在写作内容、文学知识、篇章组织和语言能力四个方面的成绩。测试的满分为20分,上述四个部分分别占6分、2分、6分和6分,并将获取的数据通过SPSS统计软件的处理。表1显示,实验班前测总分均值为9.977,后测为14.468,并且P值极小,因此学生在总成绩方面进步明显。

并且,进一步的细化研究也可以得出,实验班学生们在写作内容方面的进步最为明显,这说明文学课程的学习很大程度上提高了学生们表达的思想性和内容性。

《英语小说》课程(也包括本学期同时开设的《英语短篇小说》)基于课堂教学的实证性研究结果显示,以英语小说文本作为内容依托,语言技能训练和文学知识学习并重的教学方式是行之有效的。因此,本研究能够跳出“L2文学是否应该应用于语言教学”的争论,进而讨论何种方法和因素能够使得L2文学在语言教学中更好地发挥作用。

三、研究方法

小说作品来自作家的想象空间,同时也扎根具体的文化世界,小说文本将语言学习中的重要部分融为整体,并且能够在更深的层次上促进语言和文化学习。但是同时小说的学习也可能是令人沮丧的经历,特别是对于那些没有经验的年轻学生们来说。本研究的目的在于尝试扩大英语小说在语言学习中的应用领域,不但将其视为发展语言能力的工具、或者单纯的文学赏析,而是发展文化能力和思维能力的方式。本研究的教学法前提是,阅读文学文本的目的与语言学习和教学密不可分,并且语言和文化是紧密相连的,而文学是文化的重要部分。

再者,在过去对于L2文学和语言学习方面的研究中,学生们的声音却很少被听取过,并且第二语言学习也很少从学生们的角度进行研究[1]265。笔者在课程改革过程中,通过问卷的方式与学生们交流,试图找到更加行之有效的教学和学习方法。

表1 学习态度、学习方法和课堂教学与成绩变动的关系

本研究所使用的工具为Piera Carroli博士2008年设计的针对L2文学课程的调查问卷,并且这对《英语小说》课程的具体情况作出修改,问题涉及到学生们对英语小说的态度、学习方法和课堂教学三个方面,采用Likert五级量表让学生们对问卷中的19个相关问题打分。然后将所得分数与他们后测较比前测的成绩提高向比对,从而找出促使他们成绩提高的因素,由此确定有效的教学和学习方法。

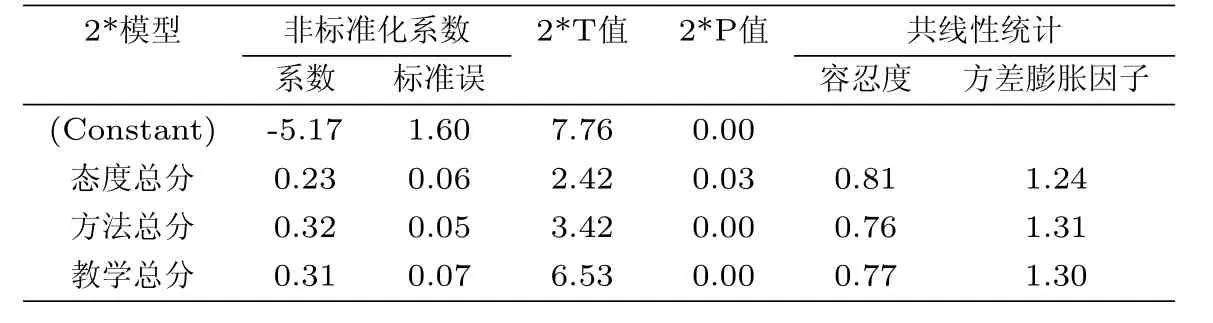

研究中首先以实验班的后测较比前测的成绩提高为因变量,以学习态度、学习方法和教学方式为自变量进行回归分析。表2结果显示,R Square为0.778,Adjusted R Square为0.771,说明学习成绩变动的70%以上都可以被该模型所解释,拟合优度较高,具有较好的解释力。由方差分析表ANOVA看出,F统计量为3.844,对应的P值为0.012〈0.05,所以拒绝模型整体不显著的假设,即该模型是整体显著的。学习态度、学习方法和课堂教学三者的P值均小于0.05,说明三者能够显著影响实验班学生学习成绩。三者的系数依次为0.230、0.321、0.308,说明三者与学生成绩是正相关的,对学生成绩提高的影响力依次为学习方法、课堂教学和学习态度。由多重共线性分析可得,三者的容忍度(Tolerance)分别为0.806、0.761、0.768,方差膨胀因子(VIF)分别为1.241、1.313、1.303,说明研究中所选变量存在较小的多重共线性,能够很好的解释模型。因此,可以从这三方面对教学和学习进行改进,从而提高学习成绩。

(一)学习方法

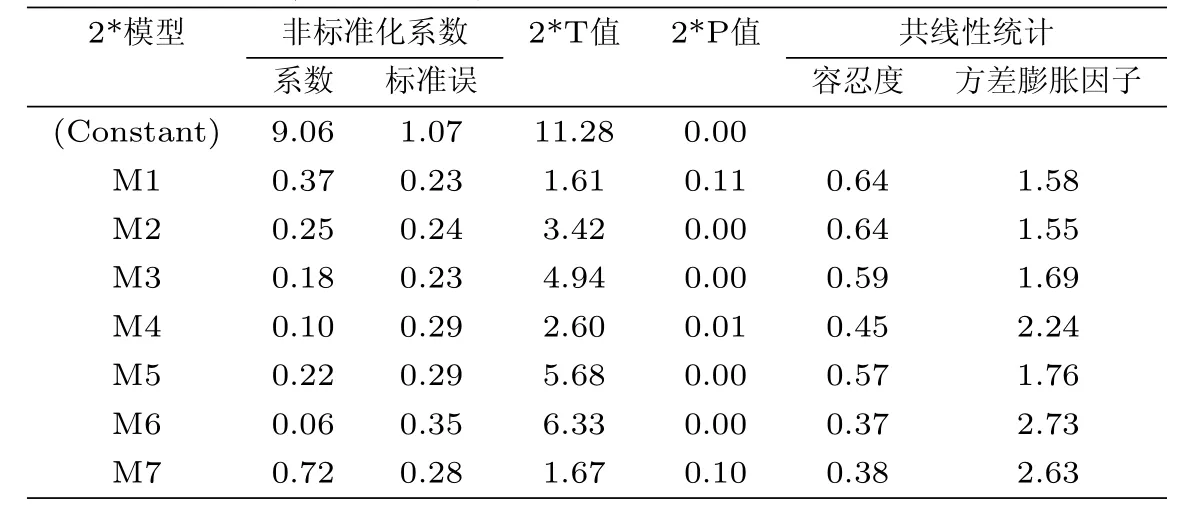

本研究中所列举的学习方法包括课前通篇阅读文本(M1)、关注文本的语言(M2)、研究作品时代背景(M3)、针对文本进行思考(M4)、课上积极思考(M5)、积极参与课堂活动(M6)和积极发表见解(M7)7个子项。其中,除M1和M7子项外,其他子项全部通过T检验。由表3的分析可得,学习方法中的各个子项对于成绩的提高都将产生比较显著的影响,这充分说明小说文本的解读应该从语言、内容和背景等各个角度进行,学习的方法也应该是综合性的。单独地关注语言或者内容都将得到事倍功半的结果,这也凸显出文学文本相对于其他类型文本的不同之处。由下表还可以看出,M1子项和M7子项没有通过T检验,但是本研究还是认为,课前通读文本是必须的,是解读和学习的基础;至于M7子项大概是与M6子项有些重复,因此影响学生们的选择。

(二)课堂教学

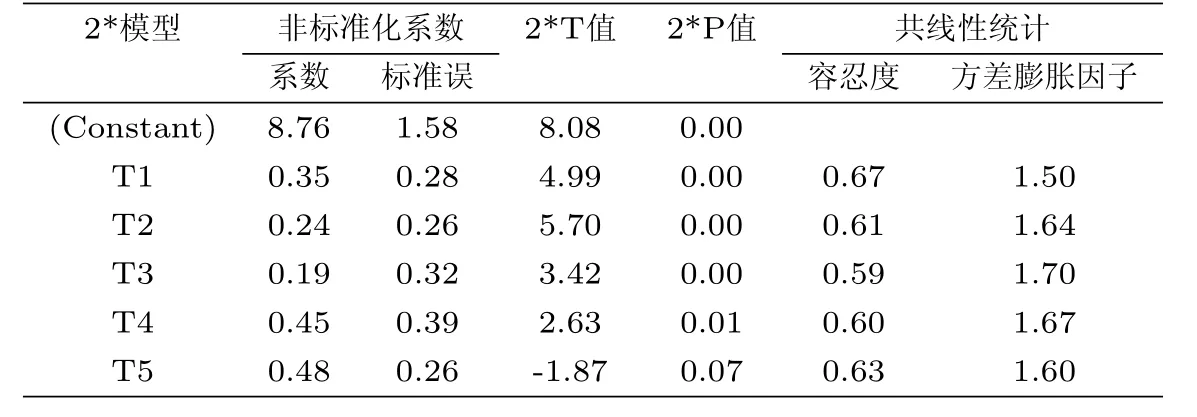

在课堂教学的环节,本研究重点关注学生Presentation经历对于本人的帮助(T1)、学生Presentation对于他人的帮助(T2)、教师的提问(T3)、教师的讲解(T4)和课堂活动(T5)5个方面。

由表4可知,前四个子项对于学生们成绩的提高均具有显著影响,这也为《英语小说》课程的课堂教学提供了启发。研究的数据显示,课堂中教师的作用和学生的参与同样重要,学生们的presentation对其本人和他人都是深有启发的。同时,教师的作用并不完全体现在分析和讲解,还体现在启发性和引导性问题的提出。教师应该在课堂上通过启发性的问题,鼓励学生们参与分析和理解文学文本,从而在班级中形成讨论和研究的群体。此外,T5子项没有通过T检验,本研究中假设的“学生们积极参与课堂活动将有助于他们的学习”没有得到数据的支持。这种情况的出现,首先可能是因为学生们对课堂活动的参与程度有所不同,并且对于“积极参与课堂活动”的理解也很难统一。更重要的是,参与课堂活动与学习成绩的提高之间的关系并非直接,前者对于后者的促进需要一定的时间来实现,而本研究的数据来自于一个学期的教学效果,因此不能够充分体现二者之间的促进关系。但是,学生们对于课堂活动的积极参与有助于提高他们的语言表达、思维能力和创新能力,所以课堂活动应该是英语文学课程中的重点关注。

(三)学习态度

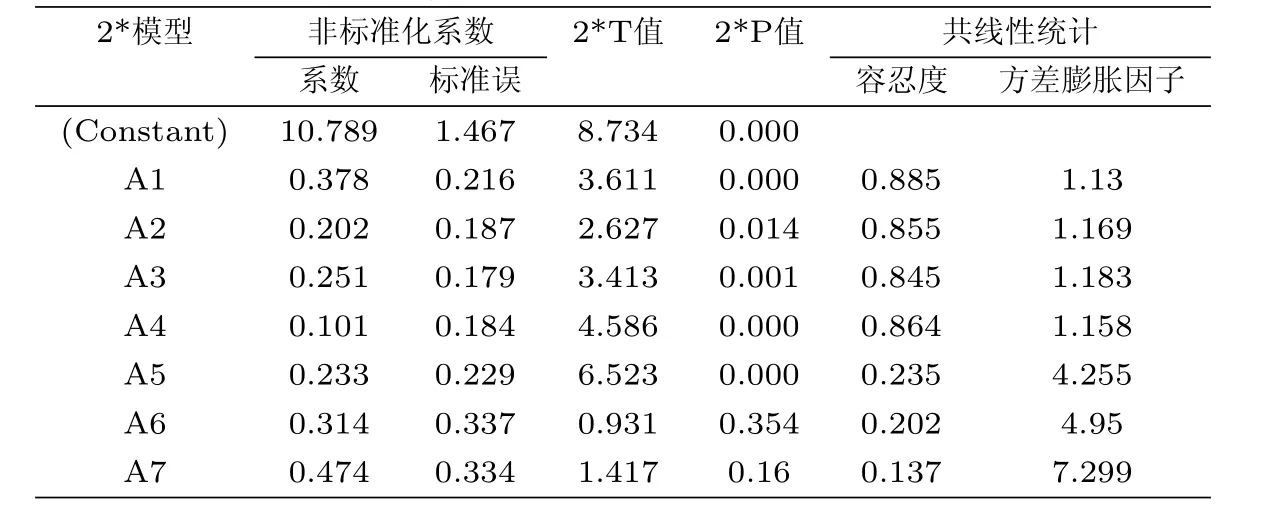

本研究所观察的学习态度包括学生们对于英语长篇小说以及该课程的态度,包括对英语文学作品的喜爱程度(A1)、对英语小说语言的看法(A2)、对于英语小说中主题的观点(A3)、是否认为英语小说可以用作学习语言的材料(A4)、小说阅读对于提高语言水平的作用(A5)、小说阅读对于学习文化的作用(A6)和小说阅读对于分析批评能力的提高(A7)7个子项。虽然学习态度的因素相比较学习方法和课堂教学,对于学生成绩提高的影响较小,但是端正的态度始终是有效学习的前提。

表2 学习态度、学习方法和课堂教学与成绩变动的关系

表3 学习方法与成绩变动的关系

由表5回归分析可得,态度中的前五个因素都通过T检验,且系数均为正,说明能显著的影响学习成绩,并与学习成绩的高低成正相关。这种相关性同时为《英语小说》课程提出新的要求,说明语言能力、文化学习和思变能力提高的同时,最重要的是应该培养学生们对于英语小说的兴趣。同时,A6和A7子项没有通过T检验,这可能说明学生们对于这两种说法不太赞同;同时也可能因为通过英语小说的阅读来增进文化意识和思辨能力需要一定的时间,不能明显体现在一个学期的成绩中。

四、研究发现

通过历时一学期的内容依托式的英语长篇小说课程的讲授,以及相关的问卷调查,可以发现学生们对于《英语小说》课程的开设基本持肯定的态度。学生们在学习过程中所关注的问题为小说文本的难易程度、课文的长度、故事情节的感兴趣程度、课堂活动的形式等等。综合学生们的观点和教师的授课经验,可以得出如下的结论。

首先,英语小说的丰富性在于语言、文化和文学性的相互作用,以及作者将当地经历和普遍主题相联系的能力。作品中的互文指涉(intertextual references)和文化负载元素[5],可以在教室的语境中展开讨论。小说文本能够提供语言学习所需的知识内容,“内容依托课堂把语言教学和内容教学结合起来,如果所讲的内容有趣、有用,还可以为语言的学习提供动力和认知基础,而语言又为内容的学习提供交流媒介,内容依托教学可以在学科内容教学的同时考虑语言教学”[15]。

其次,由研究可知,学生们所采用的学习方法和他们成绩的提高之间具有最显著的相关性。鉴于小说文本区别于其他类型文本的特殊性,学生可以采用折衷的学习方法(eclectic approach),尝试“各种语言学习活动。每一种活动都有各自不同的特点,并可能受到各种潜在的假想所推动”[16]。这就意味着,他们在学习的过程中,不但要关注单纯的语言现象和文本内容,同时还要注意作品的时代背景和风格特点、针对作品内容积极思考、并且充分利用课堂上相互交流的机会。折中的学习方法能够帮助学生们在学习的过程中实现语言与内容的并重,语言形式和对话活动(dialogic activity)的兼顾。 第三,课堂教学中应该提高学生的参与程度,努力使课堂转化为阐释型群体(hermeneutic community)。这种形式的课堂组织能够通过分享学生们对小说作品的不同解读和对小说文本的不同阅读方式,很大程度上优化和完善学生们的学习过程。对话和诠释的方式帮助学生们增强学习意识,并且认识到作品的不同欣赏和解读角度。此外,现象图示学(phenomenographic)的教学方法也有助于学生们实现内容的学习,并且以课堂活动为契机,深入到过程层次的学习,“实践中理解吸收所学内容,且与学习者已有的知识之间建立联系,融入自身的知识体系中,从而达到融会贯通、并能应用所学知识产生新观点”[17]。

表4 学习态度与成绩变动的关系

表5 学习态度与成绩变动的关系

第四,多层面和整体性的(holistic)的文学观念和对英语小说作品的兴趣往往会有助于学生们采取综合性的学习方法,最终帮助实现良好的学习成绩。相反,相对稍差的学习成绩是由于对文学作品的认知不够全面、学习中的焦虑心情和单一的方法(atomistic approach)以及对于语言、文学和文化之间的关系的混淆不清。

五、结 语

本研究基于我院2010-2011第一学期所开设的内容依托式课程《英语小说》,对“英语小说文本在语言教学和学习中的使用”进行基于课堂教学的实证性分析。研究认为,以英语小说作品为内容依托式的课程有助于学生们语言能力、分析能力。思辨能力的提高。学生们的学习态度、学习方法和课堂教学与学习成绩之间呈显著的正相关,因此前者的改善可以直接导致后者的提高。但是研究中的数据基于一学期的教学效果,因此由于时间的关系,教学和学习中的某些因素可能没有充分作用,也影响了研究结论的得出。

[1]PIERA CARROLI.Literature in Second Language Education:Enhancing the Role of Texts in Learning[M].Continuum International Publishing Group Ltd,2008.

[2]GAJDUSEK L.Toward wider use of literature in ESL:Why and how[J].TESOL Quarterly,1988(22).

[3]MITCHELL,CLAUDIA.Linguistic and Cultural Aspects of Second Language Acquisition: Investigating Literature/Literacy as an Environmental Factor[J].Canadian Modern Language Review,1989,46(1).

[4]EDMONDSON W.The role of literature in foreign language learning and teaching:Some valid assumptions and invalid arguments[C]//A MAURANEN,K SAJAVAARA.Applied linguistics across disciplines,AILA Review,1997(12).

[5]BOUVET E J.An investigation of foreign language students conceptualisations of literary reading[J].Australian Review of Applied Linguistics(ARAL),2000(2).

[6]DUFF,MALEY.Literature[M].Oxford:Oxford University Press,1990.

[7]HASAN R.On teaching literature across cultural distance[C]//J JAMES.The language-culture connection(Anthology Series 37),1996:34-62.

[8]范谊,芮渝萍.英美文学教学的目标内涵与层次定位[J].外国文学研究,2005(3).

[9]罗益民.阅读经典与英国文学教学[J].外国文学研究,2004(2).

[10]程爱民,徐劲,柯可,唐晓忠.关于我国高校英美文学教学现状的调查报告[J].外语研究,2002(1).

[11]SHANAHAN D.Articulating the relationship between language and culture:Toward a new agenda for foreign language teaching and research[J].The Modern Language Journal,1997(11).

[12]FECTEAU M L.First-and Second-Language Reading Comprehension of Literary Texts[J].The Modern Language Journal,1999(3).

[13]KRAMSCH O,KRAMSCH C.The avatars of literature in language study[J].Modern Language Journal,2000,84(4).

[14]常俊跃,刘晓蕖,邓耀臣.内容依托式教学改革对英语专业学生阅读理解能力发展的影响分析[J].中国外语,2009(3).

[15]常俊跃,赵秀艳,李莉莉.英语专业低年级阶段系统开展内容依托教学的可行性探讨[J].外语与外语教学,2008(12).

[16]方渝萍.论折衷教学法[J].四川外语学院学报,2004(4).

[17]王宇芳,李晓玲.基于现象图式学的发散性信息素养课程教学模式探索[J].图书情报工作,2009(5).

An Empirical Analysis of the CBI Course of English Novels

WANG Hui

(School of English Studies,Dalian University of Foreign Languages,Dalian 116044,China)

This study is based on the CBI course of English Novels o ff ered for the English majors of grade three in the fi rst semester of 2011 in the School of English Studies of DLUFL.After an in-depth analysis of the course,the three factors of the students’attitude,their study method and the teaching method are found to be related to the improvement of the students.

CBI;English novel;teaching

G423.07 < class="emphasis_bold">文献标识码:A

A

1008-2395(2011)06-0131-06

2011-11-10

基金课题:2009年度辽宁省高等教育教学改革研究立项项目(A1)“英语文学系列课程设置研究”成果;大连外国语学院2010年度院级教改立项项目(2010155)“英语长篇小说课程设置研究”成果

王卉(1975-),女,大连外国语学院英语学院副教授,博士,主要从事英国文学及其教学研究。