《体坛周报》广州亚运会报道的性别差异分析

李 旻,郁庆定,黄 卓

(南昌大学前湖校区体育系,江西 南昌 330031)

《体坛周报》广州亚运会报道的性别差异分析

李 旻,郁庆定,黄 卓

(南昌大学前湖校区体育系,江西 南昌 330031)

运用内容分析方法对广州亚运会期间《体坛周报》的文本及图片报道的性别差异问题进行分析,研究结果表明:从报道的数量、形式、方式、位置角度看,均存在较大性别差异,女性运动员处在被忽视、被轻视的位置上,进而阻碍了体育运动本身的发展。认为:体育传媒作为推动体育事业发展的主要动力之一,应树立正确的性别意识、提高媒介责任意识,吸收女性新闻从业者等举措给民众以正确的引导。

性别差异;体坛周报;广州亚运会

1995年,在中国召开的第四届世界妇女大会上,189个国家政府的观察员签署了《行动纲领》,其确定了12个关切领域当中就有“妇女与大众传媒”。这次会议让国内的学者第一次意识到媒介的女性形象建构问题。

根据美国传播学家格伯纳在对电视内容进行研究的时候发现电视节目能够明显的影响到受众的暴力倾向,基于此1967年他提出一套“涵化理论”,并指出在现代社会当中,大众传媒所制造的“媒介现实”对人们认识和理解现实世界发挥着巨大的影响。这也就意味着媒介对女性形象的报道与塑造决定了受众对于女性的认识。[1]

时隔15年,如今在我们的体育媒体当中,对于女性运动员的报道是否公允呢?笔者选取《体坛周报》这份在中国的体育界,占据着重要地位,在体育爱好者当中具有相当高知名度的报纸为例,进行个案研究。

1 广州亚运会报道概述

广州亚运会是我国继1990年北京亚运会之后第二次承担亚运会赛事,在本届亚运会当中,汇集了亚奥理事会所有的46个会员国,共设了26个奥运会项目和16个非奥运会项目。对于这次盛会,《体坛周报》进行了精心策划,在11月12日至11月29日期间,在正常出报的基础之上,每期推出了16版的“亚运专刊”,对亚运会的进程进行全面的跟踪报道。

表1 2010年广州亚运会期间《体坛周报》相关稿件、版面分布

从表1中可见,《体坛周报》正刊当中虽然也有对于亚运会的报道,但是所占比例并不大,对于亚运会赛事的报道,我们主要可以从《体坛周报》的亚运会专刊当中获得。

2 广州亚运会报道中的性别差异

2.1 对女性运动员的报道明显少于男性运动员

就报道量而言,指的是新闻媒体每天、每期发稿数量。如果没有报道量,新闻就谈不上广度、深度、传播效果。报道量越多,也就越有利于深化报道的主题、有利于进一步发掘新闻价值,从而满足受众的需要,提高传播的效果,在竞争中脱颖而出。

广州亚运会当中,中国代表团取得了199枚金牌,有119枚金牌是女性运动员所获得的,这占据了中国队所获得金牌总数的59.8%,可以说女性运动员所取得的成绩是有目共睹的。但从新闻报道的数量上,我们却看到了相反的比例,不论是从对男、女运动员报道的数量还是在对男、女运动员报道过程当中,我们都可以看到男运动员的相关信息要多于女运动员(见图1)。

图1 2010年广州亚运会期间《体坛周报》对男、女性运动员的报道对比

《体坛周报》在报道广州亚运会当中,将报道的重点放在了对男性运动员的塑造上,留给女性运动员的版面不能与女性运动员所取得的成绩相对称。而另一方面,在《体坛周报》的亚运会专刊当中,虽然有121篇报道是关于男性运动员的,117篇报道是关于女性运动员的,报道数量比较平衡,但通过笔者研究,发现在专刊的头版上几乎全部是关于男性运动员的报道,这也凸显出报纸对于男性运动员的偏爱。

2.2 对女性运动员的报道中评论较少

从报道新闻的形式当中,我们可以看出一家报社对不同报道内容的重视程度。而从新闻写作的角度来说,其报道的形式主要分为消息、特写以及评论三大类。在《体坛周报》的亚运会报道中,我们发现,消息的报道形式运用很少,主要采用是特写与评论两种报道形式,这也与体坛周报深度报道的方针有关。

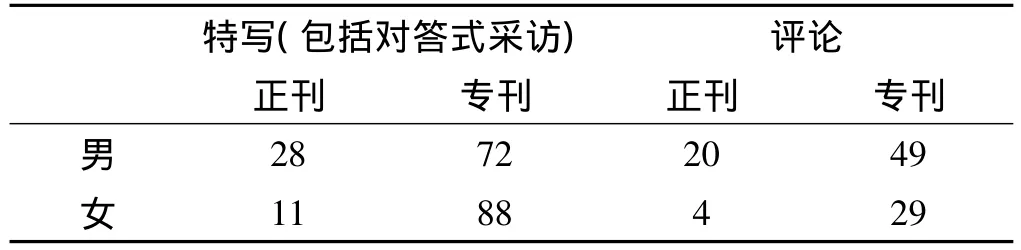

表2 《体坛周报》对男、女运动员报道形式的统计

从表2当中可以看出,《体坛周报》在对男、女运动员的报道当中,对于男性运动员的报道,正刊当中评论所占比率为41.7%,专刊当中评论所占比率为40.5%,而另一方面,对于女性运动员的报道,正刊当中评论所占比率为26.7%,专刊当中评论所占比率为24.8%,可见对于女性运动员的评论较少。

笔者通过对特写和评论的研究,发现《体坛周报》对于亚运会的特写主要是叙述运动员的夺冠历程以及内心感受,而评论则主要是叙述为什么能夺冠,也就是说,对于男性运动员的采访报道要多于女性运动员。可以说对于女性运动员的报道并不是缺乏评论的素材,而是在议程设置当中就决定了增加对男性运动员的关注程度。

可以说,虽然由于体育本身的特质即“胜者为王、败者为寇”,使体育新闻有区别于娱乐新闻、社会新闻的一些特质,而对于新闻人物的报道,也大多是从写实角度入手,但尽管这样,我们依然能够在报道中看到性别意识对于报道本身的影响。

2.3 对女性运动员的报道多用“软新闻”

新闻长期以来一直存在着“硬新闻”与“软新闻”的分野,男性报道多以硬新闻的方式出现,即强调男性运动员的刻苦训练及优异运动成绩,相反,在报道女性运动员上信息传达优异成绩的同时却多以“软新闻”的面貌出现,突出女性的娇柔、感性和美丽,而忽略了女性体育骄人成绩。

在《体坛周报》亚运会专刊第4期第15版当中,对女子台球的比赛进行的报道就是采用软新闻的报道方式,编辑将题目定为“最美的一天”,报道的重点也并非是比赛的结果,而是运动员如何“美”。报道当中描述到“女子台球界向来是美女集中营,随着女子台球比赛渐入佳境,台球场上的香艳之争也成为新的网络焦点。18日13点,潘晓婷和韩国美女车侑蓝的女子九球四分之一决赛,被看作是亚运会最美丽的对决……潘晓婷五官精致,以气质典雅著称;而凭借去年沈阳女子九球世锦赛在中国走红的车侑蓝,则有着‘韩版张柏芝’之名,韩国女孩甚至抱怨太多人关注她的容貌,而并非球技……随后的女子8球决赛,在中国少女刘莎莎和韩国“小魔女”金佳映之间展开,比赛中轻‘妆’上阵的刘莎莎击败对手,而金佳映则身着马甲和衬衫,虽尽显高贵却缺少了一贯的性感热辣”。

从以上文字中,我们可以清晰的感受到,新闻报道中,女运动员被当做审美对象加以关注。而另一方面,比赛的胜负,甚至是金牌的归属都不是最重要的新闻点了。在这样的报道当中,俨然将女运动员放在了被欣赏的角色。

2.4 报纸头版图片中几乎没有女性运动员

从报纸头版的呈现情况上来看,《体坛周报》对于广州亚运会当中女性运动员并没有予以应有的关注。而是把版面更多的给予了男性运动员(见表3)。

从图片的运用情况,我们可以清楚的发现,虽然《体坛周报》亚运专刊当中对于男、女运动员报道的比率相差无几,但是,在8期报纸当中,头版的图片却仅有一幅是女运动员。而在《体坛周报》正刊当中,我们同样也发现8期报纸仅有一幅女运动员的图片,这一问题值得我们关注。

表3 亚运会《体坛周报》专刊头版图片的呈现情况

而在正刊当中,我们也发现与专刊类似的情况。在《体坛周报》的正刊中,头版对于男性运动员所用的版面要远远高于女性运动员,其中男性运动员有6幅图,而女运动员仅有1幅图片,如果说专刊上用女性运动员作为封面人物的次数少是巧合的话,那么正刊所反映的状况就不能仅仅用巧合来解释了。

2.5 女性运动员处于被审视地位

从报纸对男、女运动员报道当中的评价标准上,我们也可以看出其中的性别差异,一方面报纸对于男性运动员的定位是中国队的主角,例如在《体坛周报》亚运会专刊第一期头版对游泳运动员张琳的定位,就是中国队的“领军”、“标志性”人物,而将女性运动员放在挑战者的地位,比如说《体坛周报》亚运会专刊第7期第9版中,对夺得国际象棋冠军的侯逸凡的报道,其标题是“我偏爱挑战男棋手,我想当世界棋后!”从中就可以看出,无论是运动员本人,还是报纸的编辑,都将女性运动员看做比男性运动员差一些视为了常态,所以男性运动员往往都成为了被挑战的对象”。而在《体坛周报》亚运会专刊第5期第10版,对于另一位女子国际象棋选手诸宸的报道当中,我们能够看到“如今的诸宸在棋后与小女人之间徘徊”这样的描述,仿佛女性运动员就要“小”一点。

其实将女性运动员视为挑战者,而一旦这个挑战者在直接交手的过程当中赢了男性运动员,往往都会被视为奇迹。就像1992年张山在双向飞碟项目中打败所有男、女性运动员夺冠,被人们称为是“不可复制的奇迹”。而另一方面在以前在这个项目当中,男性运动员一直都获得金牌,却没有人提出有关于他怎么打败女性运动员的信息。

广州亚运会中,虽然女性运动员获得了中国代表团59.8%的金牌,但是依然没能改变媒体对其的刻板印象。这不能不说我们的媒体并没有依据实际情况,而是对男、女运动员采用了不同的评价标准,女性运动员不论成绩多优秀,都只能站在挑战者的位置,显示了极端的男权思想。

3 结论及建议

3.1 结论

在广州亚运会上尽管女性在竞技体育领域取得了骄人的运动成绩,在具有导向作用的新闻媒体报道中,却依然存在较大性别差异。究其原因,是与社会文化背景分不开的。

通过上文分析,我们可以发现,目前整个体育媒体的话语是以男性为中心的话语,用著名的传媒学家菲勒斯的话讲,女性处于“注定要遭到象征符号上的消解,即被责难、被琐碎化,甚至根本不被呈现”[2]的地位。

3.2 建议

对于体育新闻对男、女运动员报道失衡的现象,笔者认为需要从以下几点着手进行改进。

3.2.1 树立正确的性别意识

(1)新闻报道会被认为是客观真实的反映。但往往这种客观真实已经过了性别文化的审视与过滤。体育新闻报道中的女性运动员形象,同样是在性别文化期待下形成的。这样的性别文化影响了媒介传播中女性运动员形象的建构,而这一建构又反过来强化了人们对此问题的认识,由此形成社会性别歧视的集体无意识。

(2)制作新闻时,新闻工作者往往通过对主题、对象、语言的选择性,反映其倾向。笔者认为作为文化传媒的媒介和引导社会舆论的工具,新闻媒介有责任纠正自己的意识,履行好新闻把关人的职责。

3.2.2 提高媒介责任意识

消费主义和商业主义大潮对大众传媒中性别歧视以及女性刻板印象的建构有深刻的影响。在对外开放的过程当中,一些落后、陈旧的思想也伴随西方传媒业经过包装和改头换面而漂洋过海,特别是是一味迎合受众猎奇的心态,追求刺激、制作相应低俗新闻作品,并盲目追求经济上的利益,以女性的身体为新闻的“卖点”。可以说媒介的责任意识与素养消失殆尽了。

3.2.3 重视吸收女性新闻从业者

对于体育新闻而言,由于新闻的特征,其女性从业者比较少,特别是在体育媒体当中,女性管理者较少,这也是造成女性失语的重要原因。笔者认为只有女性在体育新闻界崛起,才能改变以男性为视角的报道方式,提高女性在体育新闻媒体中的地位,还可以拓宽报道的视野,为真实展现事实提供保障。所以为了实现报道平衡,体育新闻界也应重视女性新闻从业者发展的问题,增加女性决策者的数量。

[1]郭中实.涵化理论:电视世界真的影响深远吗[J].新闻与传播研究,1997(2).

[2]王钰.新闻广播电视概论[M].北京:北京广播学院出版社,1996.

[3][荷]凡·祖伦.女性主义媒介研究[M].桂林:广西师范大学出版社,2007.

[4]凡红.民族主义、东方主义、全球化:亚运会[J].体育学刊,2007(9).

Analysis of Gender Difference in the Coverage of Guangzhou Asian Games by Sports Weekly

LI Min,et al

(Nanchang University,Nanchang Jiangxi China 330031)

Depending on content analysis,the paper analyzes the gender differences in the coverage of the Guangzhou Asian games by Sports Weekly in its texts and photos,with the result showing that there is big gender difference from the coverage numbers,forms,ways and angles- - -women athletes are ignored and belittled,which hinders the development of sports itself.The paper thus believes that sports media,as the main force to promote the development of sports,should establish correct sense of gender and enhance the sense of responsibility of media,absorb more female journalists in order to provide the public with correct direction.

gender differences;Sports weekly;Guangzhou Asian

G80-056

A

1001-9154(2012)01-0052-04

G80-056

A

1001-9154(2012)01-0052-04

李旻(1987-),女,河北人,在读硕士研究生,主要研究方向:体育人文社会学。

2011-12-07

*运动竞赛与训练*