中国经济增长收敛性研究

唐路元,刘岳平,钟世川

(1.重庆工商大学长江上游经济研究中心,重庆400067;2.暨南大学经济学院,广州 510632)

【专题论坛:新时期我国经济发展方式探析】

中国经济增长收敛性研究

唐路元1,刘岳平1,钟世川2

(1.重庆工商大学长江上游经济研究中心,重庆400067;2.暨南大学经济学院,广州 510632)

为更好地认清中国经济增长的收敛性并展望未来的研究方向,通过文献阅读法梳理和评析中国经济增长收敛性的已有研究结果,得出结论:中国经济增长收敛性主要存在绝对β收敛、条件β收敛、俱乐部收敛和发散4种情况;研究的区域空间范围和研究的时间段不同;影响中国经济增长收敛的因素超过20种。总结出未来中国经济增长收敛的研究方向:创新研究方法、界定研究范围、确定影响因素。

经济增长;收敛性;绝对β收敛;条件β收敛;俱乐部收敛

经济增长趋同假说是新古典增长理论衍生出来的一个有趣的结论。已经有学者应用趋同假说来检验现实经济增长的收敛性,并不断完善趋同假说理论。从已有的研究成果来看,中国区域经济增长差异的收敛性有以下几种。

一、绝对β收敛

绝对β收敛只是检验初始人均国民收入与其增长率之间的线性关系,分析方法也只是对回归方程作简单的线性回归,并没有考虑到影响经济增长的因素。研究绝对β收敛的线性回归方程为①Barro R J,Sala-I-Martin X.Convergence across states and regions[J].Brookings and Papers on Economic Activity,1991(1):107-182.

式中:T——样本的时间跨度;

β——收敛速度,即从yi,t到y*i的收敛速度;

ui,t——残差。

按照新古典增长理论的预言,贫穷地区比富裕地区有更快的增长率,而且随着时间的推移,经济增长最终会趋于相同的稳态,即收敛。因此,虽然当前中国地区间经济增长差异明显,但经济增长趋势会向趋同的态势发展,而且自改革开放以来,也有研究证实了中国区域经济增长的实际情况符合新古典增长理论的描述,但这与中国的所有制结构有一定的关系[1]。

新古典增长理论认为,最开始贫穷区域的经济增长率大于富裕地区,如果以GDP(人均GDP)增长作为衡量地区经济增长的指标,假设经济体之间具有相似的技术水平和偏好,那么最初GDP (或人均GDP)低的地区经济增长率会高,这也恰好符合绝对β收敛的定义,因此,改革开放以来中国区域经济增长是绝对β收敛的[2]。但是,对绝对β收敛的检验以各经济体之间具有相似的技术水平和偏好为假设条件,而现实经济中几乎不存在技术水平和偏好相似的情况。

绝对β收敛检验的假设前提是各个经济体是封闭的,而且具有相似的技术水平和偏好等经济特征,从而它们也具有相同的增长路径和相同的稳态水平,这一假设显然与事实不相符,因此,近年来对中国区域经济增长绝对β收敛的研究文献不多,学者们主要关注的是条件β收敛。

二、条件β收敛

条件β收敛在绝对β收敛的基础上作了一大改进,进一步放宽了假设条件。条件β收敛检验考虑初始经济增长率不仅与初始人均产出有关,还与其他一些外生因素有关。因此,在进行条件β检验时,需要考虑影响经济增长的因素。最终,在条件β收敛检验的回归方程中加入了影响经济增长的条件控制变量。条件β收敛进一步考虑了经济增长的复杂性,对经济增长收敛性的检验更符合现实。检验条件β收敛的方法大同小异,但主要还是以检验绝对β收敛的方法为基础,在回归方程中加入相关控制变量。对条件β收敛有代表性的研究主要如表1所示。

表1 中国经济增长条件β收敛性实证研究的主要文献

续表

从表1中可以看出,中国经济增长收敛的格局大致可以分为2个阶段:一是建国以后,二是改革开放以后。从建国以后开始研究的有魏后凯(1997)[3]、郝寿义和金相郁(2006)[4]。从改革开放以后开始研究的文献比较多,而且研究结论更加深入和丰富。蔡昉和都阳、刘强、沈坤荣和马俊、林毅夫和刘明兴等的研究都认为,在控制了一系列外生变量后,改革开放以来中国经济增长是存在条件β收敛的[5-8];吴玉鸣(2006)的研究得出改革开放以来中国经济增长的趋同速度大约为2%的结论[9];赵伟和马瑞永(2005)[10]、夏万军(2009)[11]还进一步研究了收敛机制。

总结研究者在实证过程中所运用的条件控制变量,发现对条件β收敛有着重要影响的控制变量主要有:对外开放程度、人力资本、工业化水平、市场化程度、产业结构、投资效率、投资率、政府规模、基础设施规模以及区位因素等。从研究方法上看,大部分学者所采用的研究方法以新古典收敛假说为基础,而且所用的数据都是GDP或人均GDP,研究中所选取的空间范围主要以东中部地区及全国各省份为主。即便如此仍然不难看出,他们所得出的结论存在着一定的争议性,例如魏后凯认为1978—1985年收敛,而1985—1995年不收敛;刘强认为中国地区间经济增长收敛呈现出阶段性的变化和区域性的特征等。这可能与他们在实证中所选取的研究期间和条件控制变量有一定的关系,因为在不同的时段内,地区经济增长可能会受到多种因素影响;此外,一些不确定的因素如自然灾害、宏观经济周期以及政策等都有可能对地区经济增长造成一定的影响。

从以上研究成果中可以得出如下结论:(1)对中国经济增长条件β收敛的检验所用的研究方法以新古典收敛假说为主;(2)所用的研究方法、实证数据以及区域划分基本相同,但因为选取的控制变量和研究期间不一致,得出的结论存在一定的争议性。

三、俱乐部收敛

条件β收敛的检验考虑到影响各地区经济增长的外生因素。事实上,各地区由于发展基础以及发展环境的差异,其经济增长处于不同的稳态,经济差距在一定时期内是存在的。假如将影响地区经济增长的外生变量作为条件控制变量,各地区经济增长是否会出现收敛呢?表2是中国经济增长俱乐部收敛性实证研究的主要文献统计。

俱乐部收敛的结论认为,具有相似结构特征的区域内部经济增长会存在收敛。检验俱乐部收敛的回归方程还是以Barro和Sala-I-Martin检验经济增长收敛的模型为基础,具体形式为

式中:yi,T——区域i在T时期的人均产出增长率;

yi,t——区域i在t时期的人均产出增长率;

D——区域的虚拟变量。

在整个中国,很显然各地区间的经济结构是存在差异的。就东中西部3大地区间来看,经济结构的差距非常明显。

对于中国经济增长存在俱乐部收敛性的研究主要有以下2种观点:一是以东中西3大地带为研究范围,认为东中西3大地带内部经济增长存在收敛。沈坤荣和马俊(2002)认为,改革开放以来省际人均GDP增长出现了显著的收敛现象,即东中西3大地带内部经济增长出现明显的收敛现象[7]。至于出现这种收敛现象的原因,他们只是推测性地认为市场化、体制改革和政策环境等因素导致俱乐部收敛,并没有对影响因素进行实证分析。与他们得出相似结论的还有刘强(2001)[6]、洪华喜和崔焕金(2003)[12]、王志刚(2004)[13]。陈安平和李国平(2004)[14]认为,东部和西部经济增长存在收敛,中部不存在收敛。贾俊雪和郭庆旺(2007)[15]发现,中部地区增长存在趋同,东部地区存在以上海为中心的子俱乐部趋同、西部地区存在以新疆为中心的子俱乐部趋同,而对于收敛的原因和趋势只字未提。

表2 中国经济增长俱乐部收敛性实证研究的主要文献

二是以南北两大地带为研究范围,认为南北两大地带内部有可能产生俱乐部收敛现象。刘强(2001)[6]认为,由于南北地区各省份经济发展水平相近,因此两地区内部经济增长存在着收敛的可能性,并从实证的角度分析了地区间劳动力流动对这一收敛现象的影响,但并没有就南北地区内部经济增长收敛作进一步的实证分析。洪华喜和崔焕金(2003)[12]认为南北经济增长呈现出二元分异的现象,但也没有对影响因素作进一步的实证分析。

从以上的研究可以看出,对于经济增长俱乐部收敛的研究不再局限于以新古典收敛理论为基础的收敛方法,研究方法上开始多样化;研究的空间范围和时间范围划分得不一致;最重要的是,目前的研究只是对区域内部收敛(俱乐部收敛)现象的分析,而对其原因的分析还是一片空白。

四、中国经济增长存在发散现象

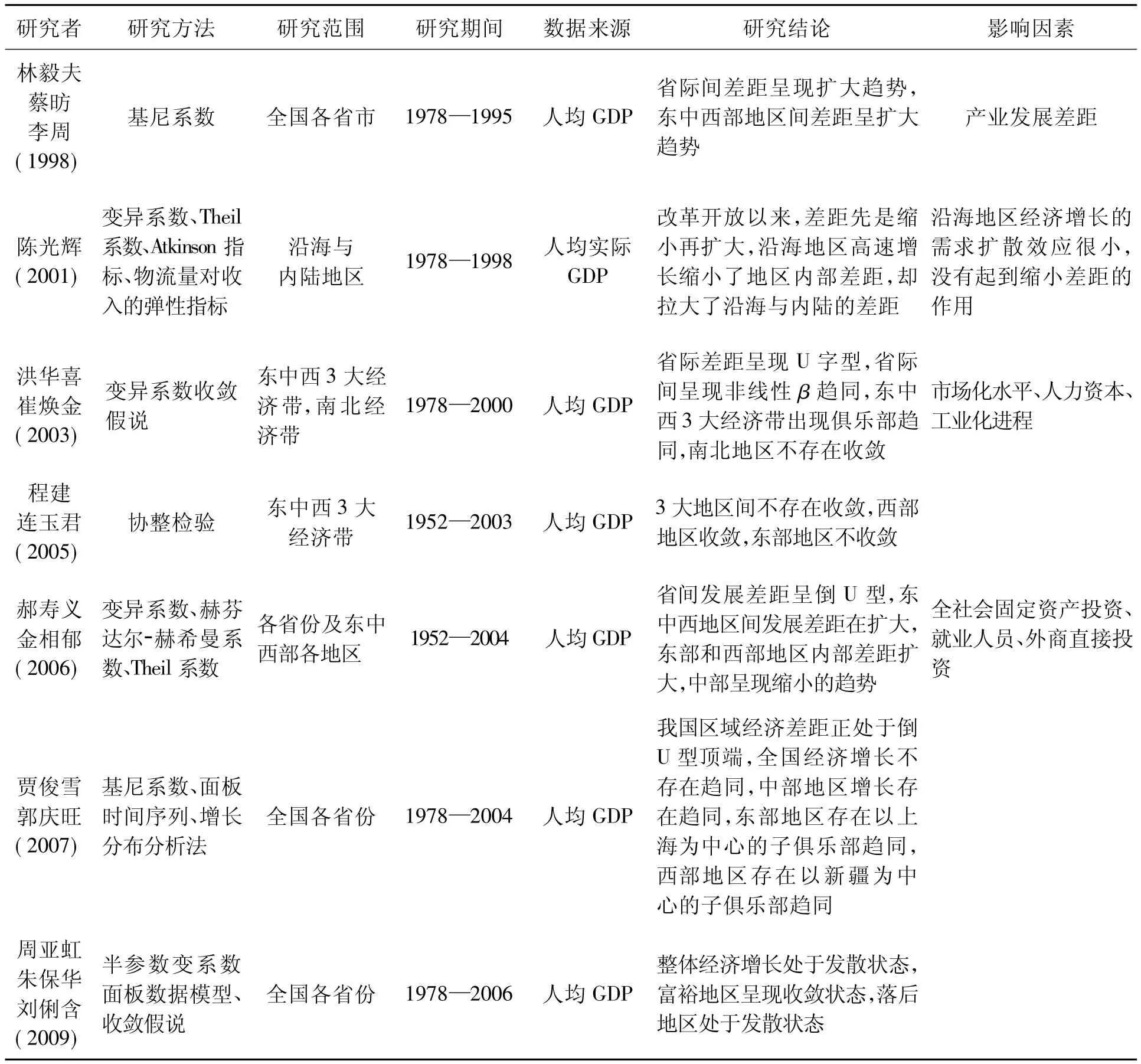

区域经济增长发散是与区域经济增长收敛相反的概念。区域经济增长发散是指经济增长率与初始人均收入不会成反比,富裕的地区越富裕,贫穷的地区越贫穷。表3选取的是有代表性的研究中国区域经济增长发散现象的文献。

从表3中可以看到,中国经济增长不收敛的研究存在两条路径:第一条是运用基本的统计指标,如基尼系数、变异系数、Theil系数、Atkinson指标等分析各地区的α收敛情况,或运用β收敛回归模型对各地区的收敛性进行分析,结果发现中国经济增长不存在收敛性。这主要体现在人均GDP上;经济增长发散的空间范围体现在省际间和东中西3大地带[16],沿海与内地2大集团[17],南北2大地带[12];影响经济增长发散的因素主要是地区之间的产业发展差距[16],发达地区经济增长需求扩散作用的大小[17],市场化水平、人力资本、工业化进程[12],全社会固定资产投资、就业人员、外商直接投资[4]。

表3 中国经济增长发散实证研究的主要文献

第二条是运用协整检验分析法[18]、增长分步法[15]和半参数变系数面板数据模型[19]进行研究,发现中国经济增长不存在趋同,而是存在发散的状态。但第二条路径的研究并没有解释经济增长发散的原因[20-24]。

研究方法的不同使得研究结论存在一定的差异,但是总体结论基本一致。这可能是由于不同研究方法的切入点不一致、角度不一样,但是现实经济发展的总体趋势是不会变化的,因此,各研究方法得出的结论符合现实经济的发展趋势。

五、结 论

从以上的研究成果来看,中国区域经济增长差异的收敛性有4种情况:绝对β收敛、条件β收敛、俱乐部收敛、增长发散。虽然国内外学者对经济增长收敛性理论和方法的研究在不断深入和完善,但是国内学者对中国区域经济增长收敛性的研究完全是借鉴国外已有的研究方法,而不同的学者由于研究视角不同,用相同的分析框架和相同的研究方法,得出的结果仍存在一定的争议性。因此,未来对中国区域经济增长差异收敛性问题的研究方向主要有:研究方法上的创新;研究范围的确定;影响因素的确定。

[1]宋学明.中国区域经济发展及其收敛性[J].经济研究,1996(9):38-44.

[2]申海.中国区域经济差距的收敛性分析[J].数量经济技术经济研究,1999(8):55-57.

[3]魏后凯.中国地区经济增长及其收敛性[J].中国工业经济,1997(3):31-37.

[4]郝寿义,金相郁.中国区域发展差距的趋势分析[J].财经科学,2006(7):1-13.

[5]蔡昉,都阳.中国地区经济增长的趋同与趋异:对西部开发战略的启示[J].经济研究,2000(10):1-13.

[6]刘强.中国经济增长的收敛性分析[J].经济研究,2001(6):70-77.

[7]沈坤荣,马俊.中国经济增长的俱乐部收敛特征及其成因研究[J].经济研究,2002(1):33-39.

[8]林毅夫,刘明兴.中国的经济增长收敛与收入分配[J].世界经济,2003(8):3-15.

[9]吴玉鸣.中国省域经济增长趋同的空间计量经济分析[J].数量经济技术经济研究,2006(12):101-108.

[10]赵伟,马瑞永.中国经济增长收敛性的再认识:基于增长收敛微观机制的分析[J].管理世界,2005(11): 12-21.

[11]夏万军.中国区域经济收敛机制研究[J].商业经济与管理,2009(9):52-57.

[12]洪华喜,崔焕金.中国经济增长的趋同特征及其成因分析[J].经济问题探索,2003(11):6-9.

[13]王志刚.质疑中国经济增长的条件收敛[J].管理世界,2004(3):25-30.

[14]陈安平,李国平.中国地区经济增长的收敛性:时间序列的经验研究[J].数量经济技术经济研究,2004(11): 31-35.

[15]贾俊雪,郭庆旺.中国区域经济趋同与差异分析[J].中国人民大学学报,2007(5):61-68.

[16]林毅夫,蔡昉,李周.中国经济转型时期的地区差距分析[J].经济研究,1998(6):3-10.

[17]陈光辉.改革以来中国地区间的差距与需求分析[J].华中科技大学学报:社会科学版,2001,15(4):34-38.

[18]程建,连玉君.中国区域经济增长收敛的协整分析[J].经济科学,2005(5):16-24.

[19]周亚虹,朱保华,刘俐含.中国经济收敛速度的估计[J].经济研究,2006(6):40-51.

[20]吴二娇.科技创新对经济增长影响的协整分析:以广东省为例[J].沈阳工业大学学报:社会科学版,2011,4(1):61-65.

[21]王建琼,刘晓伟.中国经济增长收敛性实证分析[J].经济研究导刊,2010(6):3-4.

[22]李善同,许召元.近年来中国地区差距的变化趋势[J].中国发展评论:中文版,2006,8(1):35-41.

[23]刘金全,隋建利,闫超.我国省际经济增长敛散性的定量测度与经验证据:基于1952—2006年数据的分析[J].管理世界,2009(10):44-50.

[24]汤学兵,陈秀山.我国八大区域的经济收敛性及其影响因素分析[J].中国人民大学学报,2007(1):106-113.

Study on convergence of economic grow th in China

TANG Lu-yuan1,LIU Yue-ping1,ZHONG Shi-chuan2

(1.Research Center of Economy of Upper Reaches of Yangtze River,Chongqing Technology and Business University,Chongqing 400067,China;2.School of Economics,Jinan University,Guangzhou 510632,China)

In order to better realize the convergence of economic grow th in China and to prospect the research trendin the future,literature reviewis applied to tease and analyze the existing research fruits of convergence of economic grow th in China.It is concluded that absolute convergenceβ,conditional convergenceβ,club convergence and diffusion are fourmain forms of convergence of economic grow th in China;the regional spacial extent and research period of theMare different;and the factors influencing convergence of economic grow th in China exceed 20 kinds.Research direction in the future in China is summarized,namely,to innovate research approaches,to define research extents,and to confirminfluencing factors.

economic grow th;convergence;absolute convergenceβ;conditional convergenceβ;club convergence

F 061.2

A

1674-0823(2012)01-0001-06

2011-06-20

重庆市哲学社会科学规划项目(2006-JJOZ03)。

唐路元(1966-),男,四川仁寿人,教授,博士,主要从事区域经济理论与政策等方面的研究。

(责任编辑:吉海涛)