不同术式治疗高血压脑出血的临床研究

李在雨,罗毅男,金美善,陈大伟,师朋强,许晓光

(1.吉林大学 第一医院 脑外科,吉林 长春 130021;2.吉林大学 第一医院 病理科,吉林 长春 130021; 3.大连医科大学 附属第二医院 脑外科,辽宁 大连 116027)

高血压脑出血(hypertensive intracerebral hemorrhage, HICH)的致残率、死亡率均较高,手术是治疗脑出血的重要方法之一。手术大体分为开颅手术和微创手术两种。本研究收集吉林大学第一医院脑外科2007年5月—2010年5月的高血压脑出血患者212例,根据病情变化分别采用上述两种手术方法治疗,取得了较满意的效果。现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

入选标准:发病后及时就诊,均有明确的高血压病史;具有手术指征,入院头颅CT中线移位﹥1 cm,幕上血肿量﹥30 mL,无手术禁忌证;诊断按照1995年全国第四届脑血管病学术会议的诊断要点和1999年WHO/ISH制定的高血压诊断标准来界定。

排除标准:明确的非高血压病(颅内动脉瘤、动静脉畸形、moyamoya病)引起的血肿;幕下血肿;生存期﹤6个月伴有严重疾病,脑干出血及脑干功能衰竭患者。

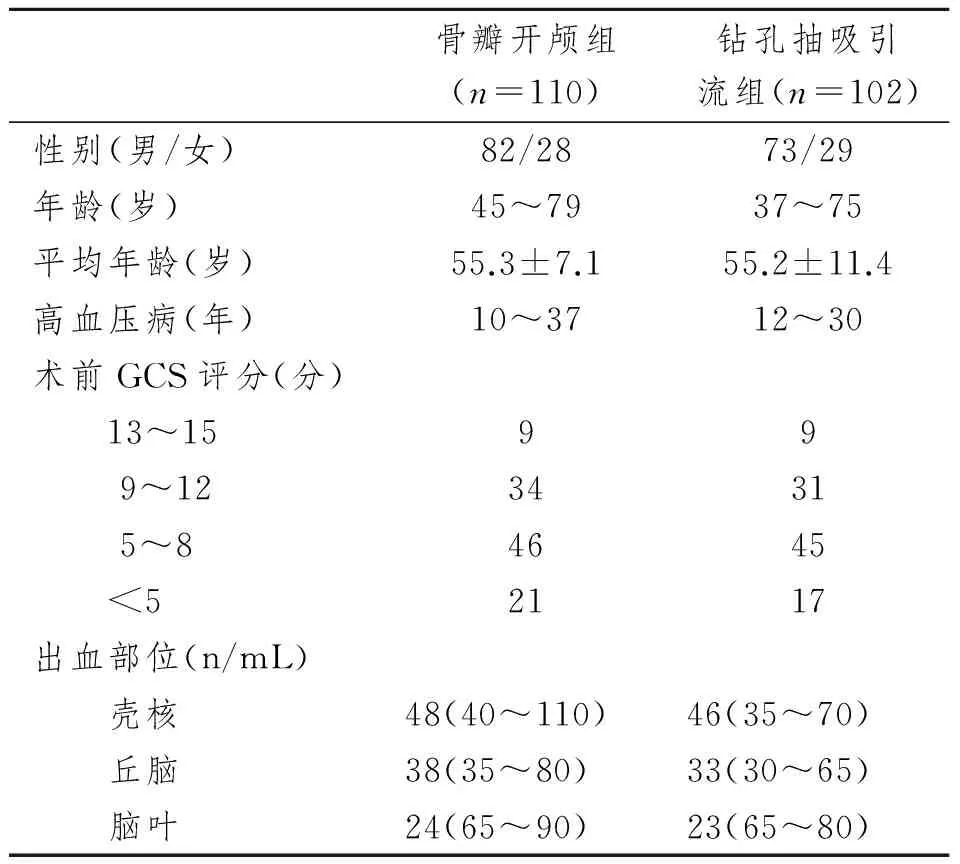

本研究收集高血压脑出血患者212例,随机分成微创钻孔抽吸引流组和常规骨瓣开颅组(表1)。微创钻孔抽吸引流组102例,超早期(6 h内)手术58例,早期手术(7~12 h)44例;常规骨瓣开颅组110例,行急诊超早期、早期开颅手术58例,延迟手术(13~24 h)52例。两组资料的例数、年龄、性别、入院时GCS评分及出血情况相近(差异无显著性意义,P>0.05),具有可比性。

表1 两组212例高血压脑出血患者临床资料情况Tab 1 The clinical data of 212 cases of HICH in two groups

1.2 治疗方法

1.2.1 手术时机的选择:两组均在出血后24 h内进行手术。

1.2.2 微创钻孔引流组:根据出血后的头颅CT,选择血肿最大层面为穿刺中心,在头部作标记,确定靶点及穿刺路径。于局麻下行3 cm长头皮直切口,撑开头皮,颅骨钻一骨孔,电凝硬膜边缘,十字切开硬脑膜,然后用多侧孔带芯硅胶管(12F),按预定的方向穿刺皮层到达血肿中心,拔出针芯接上10 mL注射器缓慢抽吸脑内血肿,吸除2/3量血肿后,调整并固定引流管,术毕。术后向血肿腔内注入尿激酶2万U+生理盐水5 mL,夹闭2~4 h后放开,每日两次,动态复查头颅CT了解引流管位置与血肿量,至血肿量引出80%~90%以上时拔除引流管(约术后3 d)。如果血肿破入脑室或者脑室铸型时,同时行患侧脑室外引流术,必要时冲洗脑室内血肿。

1.2.3 常规骨瓣开颅组:于全麻气管插管下行单侧颞部或额颞部马蹄形切口,骨瓣开颅,于非功能区切开皮层用吸引器在直视下清除脑内血肿,冲洗血肿腔,确切止血。根据术中情况决定是否还纳骨瓣,如术中清除血肿后脑组织张力明显减低,则应还纳骨瓣,行骨板成形;如术中脑压较高,则行去除骨瓣减压。硬膜外留置引流管1枚,根据引流情况术后1~3 d拔除。

1.2.4 术后处理:两组术后给予脱水、控制血压、防止再出血、预防并发症等对症治疗。术后1周予以肢体功能锻炼等康复治疗。

1.3 疗效评定

统计各组患者术后意识状况、神经功能预后及再出血情况。(1)围手术期疗效:术后24 h内意识状况Glasgow评分及3 d内再出血情况。(2)近期疗效:术后1个月按神经功能缺损积分进行临床神经功能缺损(FAM) 评分[1]。(3)远期疗效:术后6个月按神经功能恢复情况(存活病例)进行日常生活能力(Activites of daily living score, ADL)评定。ADL分5级:Ⅰ级完全恢复日常生活能力;Ⅱ级部分恢复或可独立生活;Ⅲ级需人帮助,扶拐可走;Ⅳ级卧床,但保持意识;Ⅴ级植物生存状态[2-3]。其分为3个等级:Ⅰ、Ⅱ级为优,Ⅲ、Ⅳ级为良,Ⅴ级和死亡为差。

1.4 统计学方法

2 结 果

2.1 手术时间

微创钻孔穿刺引流手术平均手术时间(1.0±0.5) h,熟练后更短,而骨瓣开颅血肿清除术平均手术时间(4.5±1.6) h。前者手术时间明显缩短,两者比较差异有显著性意义(P<0.05)。

2.2 围手术期疗效

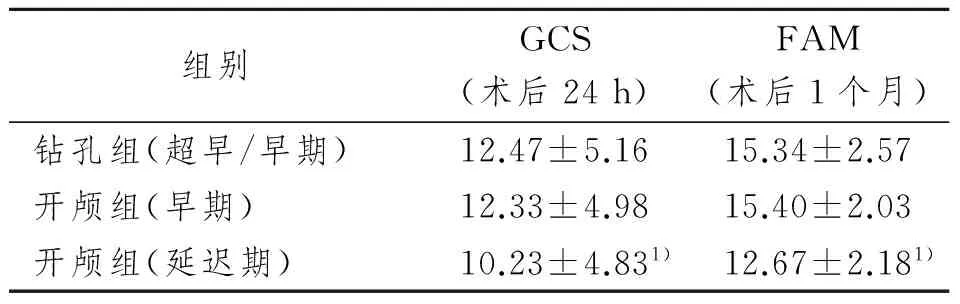

术后24 h GCS评分情况,同一时期(超早期/早期)两组术后24 h平均GCS评分组间差异无显著性意义(P>0.05);不同时期(超早期/早期与延迟期)两组术后24 h 平均GCS评分组间比较差异有显著意义(P<0.05);不同时期开颅组组内术后24 h平均GCS评分比较差异有显著性意义(P<0.05)(表2)。术后3 d内微创钻孔组再出血6例(5.88%),开颅组5例(4.55%),两组间差异无显著性意义(P>0.05)。

2.3 近期疗效

术后1个月神经功能缺损FAM评分微创钻孔引流组为(15.34±2.57),早期开颅组为(15.40±2.03),延迟开颅组为(12.67±2.18)。两组间同一时期(超早/早期)术后FAM评分差异无显著性意义(P>0.05),而两组间不同时期(延迟期与早期)术后FAM评分及同一组(开颅组)内不同时期术后FAM评分差异有显著性意义(P<0.05),见表2。

表2两组术后意识及神经功能缺损评分比较

Tab 2 Comparison of postoperative consciousness and National Institute of Health Stoke Scale (NIHSS) of the two groups

组别GCS(术后24h)FAM(术后1个月)钻孔组(超早/早期)12.47±5.1615.34±2.57开颅组(早期)12.33±4.9815.40±2.03开颅组(延迟期)10.23±4.831)12.67±2.181)

1)与钻孔组、早期开颅组比较,P<0.05

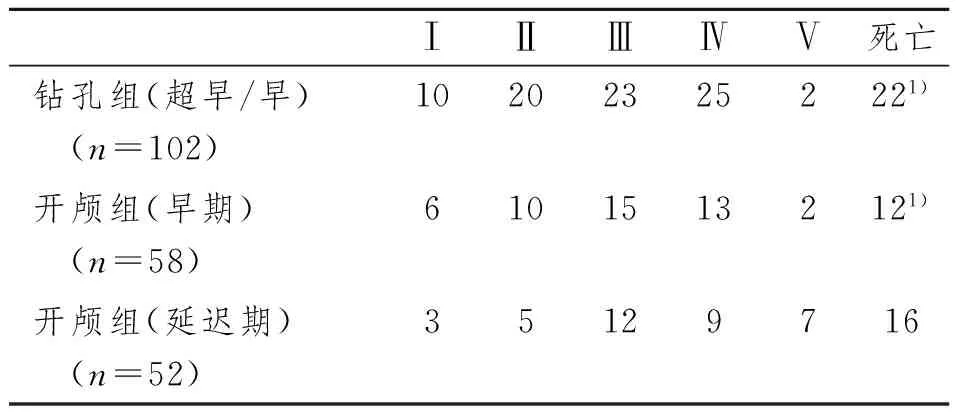

2.4 远期疗效

2.4.1 术后6个月ADL神经功能恢复评定结果:存活例数=(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ+Ⅴ)。微创钻孔引流组死亡22/102(21.57%);开颅组早期术后死亡12/58(20.69%),延迟术后死亡16/52(30.77%)。其死亡率比较:微创钻孔引流组和早期开颅组与延迟开颅组比较差异有显著性意义(P<0.05);而微创钻孔引流组与早期开颅组死亡率差异无显著性意义(P>0.05),见表3。

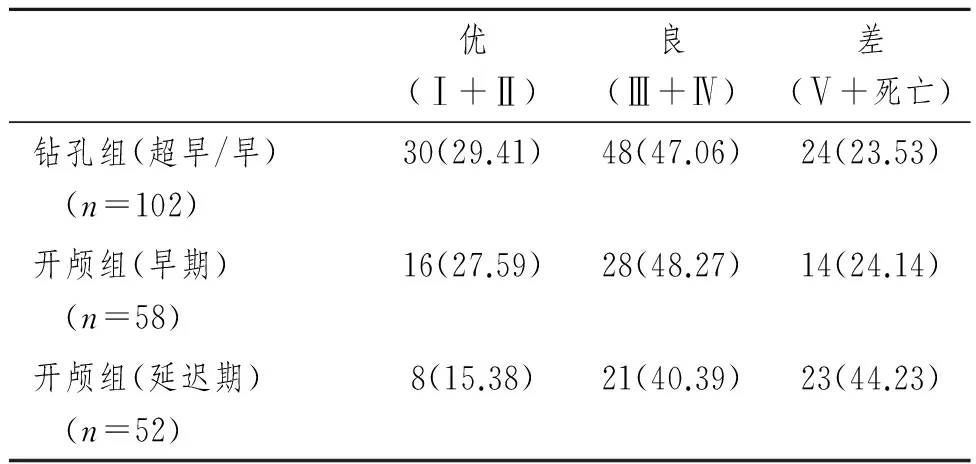

2.4.2 术后标准化的ADL神经功能恢复评定比例(%):预后不佳(差)的比率微创钻孔引流组(23.53%)和早期开颅组(24.14%)明显低于延迟开颅组(44.23%),两组间比较差异有显著性意义(P<0.05);而微创钻孔引流组与早期开颅组差异无显著性意义(P>0.05),见表4。

表3 术后ADL神经功能评定情况Tab 3 ADL assessment of neurological function after surgery (n)

1)与延迟开颅组比较,P<0.05

表4术后标准化ADL神经功能评定比例

Tab 4 Standardized assessment of neurological function after surgery with the proportion of ADL n(%)

3 讨 论

高血压脑出血(HICH)是脑血管病中死亡率和致残率很高的疾病,严重威胁人类的身体健康。高血压脑出血在中国约占急性脑血管病的20%~30%[4]。脑出血(ICH)的主要病理变化是血肿和局部血管活性物质导致周围脑组织缺血、变性和坏死。目前研究认为,高血压脑出血后神经损害是致残的主要原因,血肿的占位效应引起血肿周围缺血半暗带形成和局部颅内压升高,以及出血后产生的凝血酶等有害物质共同作用导致神经组织损害[5]。据文献报道,出血后最初6 h内血肿对脑组织损伤是可逆的过程,随后逐渐加重引起进行性改变,最终发展成为不可逆性改变[6]。因此,早期手术清除血肿不仅阻止其不可逆的损害,还可以保护和改善血肿周围半暗带区的神经功能,对降低致残率和致死率具有重要的意义。

手术是高血压脑出血重要的治疗手段。通过外科手术清除血肿不仅可以减轻血肿的占位效应,改善局部缺血,还可以减少血肿分解产生的各种毒性物质对脑组织的间接损害,进而可能提高患者的生存率和生存质量,改善患者的预后[7-9]。近年来微创手术因微创、操作方便、快捷、恢复快、并发症少等优点在临床得到普遍关注。

3.1 手术病例选择

选择术前幕上血肿量﹥30 mL(除外入院时发生脑疝者)的病例做为研究对象,两组在入院时的意识状态(GCS评分)、年龄、性别等诸因素差异无显著性意义,目的在于准确反映两组病例的不同治疗方法与预后的关系。作者的临床实践体会是对脑叶及基底节区血肿量﹥30 mL,出血后病情呈进展性,短期内出现昏迷者,一般不考虑微创治疗,行开颅去骨瓣减压术;对病情快速进展出现脑疝的患者,应行开颅血肿清除去骨瓣减压术。对于出血后轻、中度意识障碍,病情进展缓慢者,早期应积极微创治疗;而对于高龄伴有较多合并症者,不能耐受全麻手术者,血肿位于深部位的脑出血患者,可以考虑微创治疗。

3.2 手术时机选择

资料显示出血后6~7 h血肿周围脑组织出现水肿、变性、坏死。出血后脑组织的病理变化在6 h内是可逆状态[6],若早期手术干预,可以降低致残率与致死率。本研究结果显示超早/早期微创钻孔引流组和早期开颅组术后意识(GCS评分)及神经功能恢复(FAM)优于延迟期开颅组(P<0.05)。本研究认为无手术禁忌证的情况下,早期手术可以提高治疗效果。

3.3 手术方法

钻孔抽吸引流术是治疗脑出血比较简便,理想的方法。它的优点是局麻下进行,微创,操作简便,高效快捷,出血少,但有盲穿,减压不充分,分次清除血肿,再出血可能等缺点。该方法临床应用较广[10]。多年临床实践表明术中术后要注意以下几点:1)严格掌握手术适应证、禁忌证(非高血压脑出血如颅内动脉瘤、脑血管畸形,凝血机制障碍);2)准确定位,穿刺点的定位是手术成功的关键,在实际操作过程主要用CT片定位,必要时CT下定位;3)严格手术操作规范,术中严密观察生命体征;4) 首次清除血肿量不要超过原血肿量的60%;5) 血压控制在140~160/80~100 mmHg,血压降得过快或过低不利于脑血流灌注,加重脑损伤[11],血压过高易致术后再出血;6)预防再出血。如果钻孔抽吸引流术手术方法应用得当,可大大缩短手术时间,减轻手术创伤,减轻患者的经济负担,降低脑出血死亡率,提高患者预后生存质量。本研究结果显示微创钻孔引流组的术后GCS评分及近远期神经功能恢复(FAM及ADL)优于延迟期开颅组(P<0.05)。表明微创钻孔抽吸引流术可提高疗效。

而对具有开颅手术指征(包括不适合钻孔引流者),无手术禁忌的患者一般采用骨瓣开颅手术。它的优点是血肿清除彻底,止血确切,减压足够等,但有手术创伤较大,出血多,时间较长,术后并发症多,恢复差等缺点。它的优势在于防止继发性脑水肿。本研究中早期开颅组的术后GCS评分及近远期效果优于延迟开颅组(P<0.05),表明采用同样手术方法治疗时早期手术可具有优越性。

3.4 术后并发症预防

最常见的术后并发症是再出血和引流不畅。为减少并发症的发生,要准确定位穿刺血肿中心,操作过程应轻柔,力度适中,每次抽吸量不宜过多。本研究中微创钻孔组的再出血率(5.88%)与开颅组再出血率(4.55%)间差异无显著性意义。

总之,治疗高血压脑出血时在严格把握手术适应证的前提下,如条件允许应早期进行微创手术,能够获得较好的治疗效果。

[1] 中华神经科学会. 脑卒中患者临床神经功能缺损程度评分标准(1995)[J]. 中华神经科杂志,1996,29(6): 381-383.

[2] 朱风清,杜子威,神野哲夫,等. 超早期手术治疗高血压被壳出血的疗效分析[J]. 中华神经外科杂志,1987(2):108.

[3] 王忠诚. 神经外科学[M]. 武汉: 湖北科学技术出版社,2007.689.

[4] Liu M, Wu B, Wang WZ, et al. Stroke in China: epidemiology, prevention, and management strategies[J]. Lancet Neurol, 2007,6(5):456-464.

[5] 戴炯,李善全.自发性脑出血后凝血酶的毒性作用[J].国外医学脑血管疾病分册,2001, 9(1):18.

[6] Xi G, Keep RF, Hoff JT.Erythrocytes and delayed brain edema formation following intracerebral hemorrhage in rats[J].J Neurosurg,1998,89(6):991-996.

[7] 杨前进,张仁波,胡淑芳,等. 高血压性基底节区脑出血的三种不同治疗方案预后分析[J]. 中国神经精神疾病杂志,2007,33(1):35-39.

[8] 翟勇,夏冰. 高血压脑出血外科治疗时机及术式选择[J].医学综述,2008,14(1):110-111.

[9] Okuda M, Suzuki R, Moriya M,et al. The effect of hematoma removal for reducing the development of brain edema in cases of putaminal hemorrhage[J].Acta Neurochir Suppl, 2006,96:74-77.

[10] 刘承基. 脑血管外科学[M]. 南京:江苏科学技术出版社,2000.331-333.

[11] 邵道良. 微创治疗高血压脑出血46例临床观察[J]. 中国实用神经疾病杂志, 2008,11(10):84-85.