雷锋之所以为雷锋

编辑/本刊记者 何晶

很多特定时期都涌现出了不同的典型形象,但雷锋却穿越了半个世纪。他的伟大源自平凡。每个人都可以是“雷锋”,“雷锋”就在你身边。

1959年12月,一位身高只有1.54米,体重不足55公斤,名叫雷正兴的男青年在他的征兵报名表上写下了他想要的新名字——“雷锋”,意为冲锋陷阵永当先锋。他从1960年8月正式入伍,到1962年8月15日因公牺牲,仅仅951天时间。但半个世纪过去了,这个名字却依然那么响亮。

《雷锋日记》节选:

一九五八年六月七日

如果你是一滴水,你是否滋润了一寸土地?如果你是一线阳光,你是否照亮了一分黑暗?如果你是一颗粮食,你是否哺育了有用的生命?如果你是一颗最小的螺丝钉,你是否永远坚守在你生活的岗位上?如果你要告诉我们什么思想,你是否在日夜宣扬那最美丽的理想?你既然活着,你又是否为未来的人类的生活付出你的劳动,使世界一天天变得更美丽?我想问你,为未来带来了什么?在生活的仓库里,我们不应该只是个无穷尽的支付者。

一九六一年十月十六日

高楼大厦都是一砖一石砌起来的,我们何不做这一砖一石呢!我所以天天都要做这些零碎事,就是为此。

为什么是“雷锋”?

“20世纪60年代是一个十分奇特而又重要的时代。”党史专家郑谦在他题为《20世纪60年代的世界与中国》的文章里如此写道,“……资本主义与社会主义这两大现代化模式都处于深刻转型(或改革)的关键时期。”

那个时候的中国,“领袖的压力大,百姓的生活苦。苏联变脸快,美国封锁严。中国像一艘在大海中的扁舟上下颠动,内外交困。中国人需要一种精神,需要一种斗志,需要一种来自凡人的震撼。”1963年登载在《人民日报》上的长篇通讯《毛主席的好战士——雷锋》的作者之一雷润明回忆说。

1960年,沈阳军区开展了“两忆三查”阶级教育。“两忆”是忆阶级苦、忆民族苦;“三查”是查立场、查斗志、查工作。1961年1月,沈阳军区军委办公会议决定,各单位在贯彻军委《关于加强军队政治思想工作的决议》,整顿连队党支部的基础上,普遍开展“两忆三查”教育运动。

雷锋入伍九个月后就被评为了“节约标兵”,在这九个月中,他还先后荣立一次三等功和一次二等功。而且在他入伍前,也早已是“治伪工程模范”、“红旗手”、“标兵”、“先进生产者”和“建设社会主义青年积极分子”(雷锋入伍前曾在鞍钢弓长岭矿工作)。从而被立为学习典型,到当时所在连队上作忆苦报告。如今仍然能在网上搜索到当年这份题为《解放后我有了家,我的母亲就是党》的雷锋报告。在这篇报告里,充盈的都是一个普通的人,一直在做的实实在在、令人感动的小事情。

据当年发现和宣传雷锋的组织者之一,原沈阳军区工程兵政治部副主任王寄语回忆,从1960年11月2日开始,军区工程兵政治部组织雷锋在系统内作忆苦报告,并汇报他的先进思想和模范事迹,至1961年1月15日,包括在本部队内,以及应邀到兄弟部队和地方大中小学所作的报告总计27场,听众达2.2万余人。据当年听过雷锋报告的人回忆,虽然雷锋的文化水平不高,但是他有超乎常人的表达能力、感染力和口才。雷锋做的忆苦报告非常感人,每次谈到亲人遭迫害身亡时,就要大哭一场,听众也往往潸然泪下。

当时时任沈阳军区副政委兼政治部主任杜平中将的批示,被认为是揭开学习雷锋序幕的重要标志:“雷锋同志的苦难是整个阶级的、民族的苦难。在解放前有过像雷锋同志那样遭遇的人比比皆是。他只是千千万万受苦受难人中的一个。解放后,全国人民在党和毛主席的领导下彻底翻了身,正为建设美好、幸福的生活而忘我地劳动。因此,雷锋同志这种精神显得十分重要,值得学习。”

此后,《前进报》、《解放军报》、《辽宁日报》、《人民日报》上相继刊发了报道雷锋先进事迹的长篇通讯。

1963年3月2日的《中国青年》在历史上首先刊登了毛主席“向雷锋同志学习”的题词。1963年3月5日,《人民日报》、《解放军报》、《光明日报》、《中国青年报》等都在头版显著位置刊登了毛主席的手迹。从这一天起,一个学习雷锋的活动在全国范围内以排山倒海之势蓬勃兴起。之后每年的3月5日也就成了学习雷锋的纪念日。

雷锋的照片

在雷锋短暂的一生中,留下了数百张面带微笑的照片。

如今我们还能看到不少雷锋生前做好人好事的照片。曾经有美联社的记者专门到抚顺雷锋纪念馆采访,指着雷锋给伤病员送月饼、扶送大娘的照片说:雷锋做好事是自发的还是被迫的,为什么雷锋做好事还有照片?

雷锋喜欢照相。这是时任沈阳军区工程兵政治部宣传干事张峻初次接触他时留下的第一印象。雷锋少年时候在家乡湖南望城,青年时到了辽宁鞍钢,应征入伍又来到部队,所到之处,他都想方设法找机会照张相作纪念。

1960年11月,雷锋被树为沈阳军区学习毛泽东著作的标兵后,解放军各部队掀起了学习雷锋的高潮,沈阳军区决定由政治部和雷锋所在的10团筹办雷锋先进事迹巡回展览,展览筹备小组准备用照片来反映雷锋入伍后的事迹,这样就需要补拍一部分照片。

张峻回忆说,当时沈阳军区工程兵党委对筹办《雷锋事迹展览》拍雷锋照片提出“约法三章”:一必须是雷锋实实在在做过的事;二必须是能够补拍的事迹(无法补拍的,可绘制幻灯片);三不能演绎,不准夸大事实,制造假新闻。

张峻受命草拟一份补拍雷锋照片的提纲,包括照片具体内容和画面设计。拍摄提纲是以雷锋1960年9月荣获“节约标兵”称号、事迹报告《解放后我有了家,我的母亲就是党》、《忆苦思甜》,以及他本人的口述、日记等资料为依据拟定的。

拍摄提纲得到批准后,由张峻任组长,抽调工兵十团的电影放映员季增等人参加拍摄工作,按照事先拟定的拍摄提纲,几人分头去拍照,其中重要的选题由张峻亲自拍摄。当时在半个多月的时间内总共补拍照片近二十张,均为日后参观雷锋展览的观众所熟悉。在完成这些图片的补拍之后,1962年8月15日雷锋因公牺牲。

据张峻回忆,他曾经先后9次为雷锋拍照,与雷锋在一起相处的时间前前后后为79天。共拍摄雷锋的黑白照片199张,彩色照片24张(其中部分画面和内容为重复拍摄)。

《雷锋日记》

《雷锋日记》在雷锋逝去的半个世纪以来,一再出版。如今翻看其中的内容,每篇内容都很短,非常朴实。只有初中文化程度的雷锋,虽然也只走过了短短22年的生命历程,但他把他的思考都写进了日记。

“雷锋是一个非常爱学习的人,尤其是学习《毛泽东选集》,他做了很多笔记,也摘录了很多名言警句,与普通战士非常不一样。”《前进报》编辑冯荆育回忆说,“他的学历虽然不高,但文字简洁干净,叙事动人,常有充满哲理的句子。”

和抚顺市建设街小学生合影(雷锋在担任辅导员时经常利用休息时间到这个班参加孩子们的课外活动,补拍)摄影/张峻

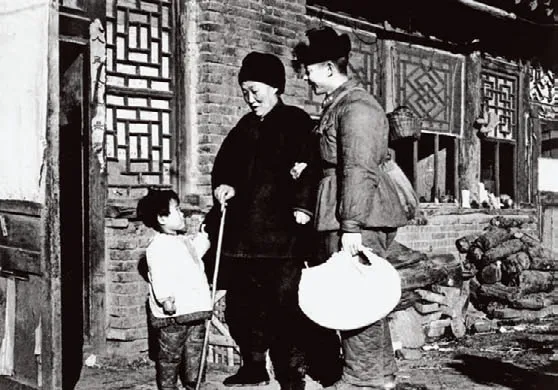

送大娘回家。(根据雷锋《解放后我有了家,我的母亲就是党》报告第五节“照顾一位老太太”情节补拍)摄影/张峻

《雷锋日记》中的文字,被那个年代的政治语汇所包围着,但抽离掉这些政治气候的印迹,压抑不住的却是一个年轻人喷薄欲出的青春激情。他通过一件件小事,每一次的思想斗争,鼓励着自己追求理想、无私奉献、报效国家。“真的没有什么日常的生活。”冯荆育说,依稀可以看到的,只有他在伙房偷吃锅巴被发现后的自我反省,以及被冤枉恋爱后的委屈。

1963年3月,总政宣传部已初步确定正式出版《雷锋日记》一书。总政的设想是:在出版前言中,从正面说明这是依据雷锋日记的原文,对已发表过的雷锋日记进行详细校对,并增加了一部分新的内容而选辑成书的。这样,就可以借此机会把原来某些不准确的地方纠正过来,使今后的宣传有可靠的依据,使学习有个准确的版本。

《雷锋日记》节选:

一九六二年四月三日

昨天下了一场大雪,今天显得格外的寒冷。吃过早饭,我到团里开会,在路上遇到一个十来岁的小孩,他穿的衣服很单薄,冻得打哆嗦,我看了心里过不去,立即脱下自己的棉裤,送给了他,这时我心里真感到有说不出的高兴。

一九六二年四月十七日

一个人的作用,对于革命事业来说,就如一架机器上的一颗螺丝钉。机器由于有许许多多的螺丝钉的连接和固定,才成了一个坚实的整体,才能够运转自如,发挥它巨大的工作能力。螺丝钉虽小,其作用是不可估计的。我愿永远做一个螺丝钉。螺丝钉要经常保养和清洗,才不会生锈。人的思想也是这样,要经常检查,才不会出毛病。

我要不断地加强学习,提高自己的思想觉悟,坚决听党和毛主席的话,经常开展批评与自我批评,随时清除思想上的毛病,在伟大的革命事业中做一个永不生锈的螺丝钉。

雷锋遗留的9本日记、笔记,全部被抄录下来,经过仔细核校选编后,经总政宣传部审查,共选辑121篇,约4.5万字,1963年4月,《雷锋日记》由解放军文艺出版社出版,在全国发行,这也是第一本正式出版的《雷锋日记》。

雷锋的日记本、笔记本共9本,连同雷锋其他遗物一起,如今静静地躺在中国人民革命军事博物馆里,供后人纪念。

每个时代都有雷锋

2月,在春寒料峭的北京,本刊记者见到了雷锋生前最亲密的战友乔安山。已经年过七旬的他每年仍有大部分的时间在全国各地巡讲雷锋生前的故事和宣扬雷锋精神。个子不高的乔安山,每每出席正式场合都会将一枚雷锋像章工整地别在左胸前。一整天演讲下来的乔安山已经一脸疲惫,被问及在如今的时代应该如何学习雷锋精神,这个问题他已经被问过千百遍,他说:“如今学雷锋要常态化,学他做人做事,为人民服务的精神。”

很多特定时期都涌现出过不同的典型形象,但雷锋却穿越了半个世纪。他的伟大源自平凡。每个人都可以是“雷锋”,“雷锋”就在你身边。