话语内嵌与返回中心解析*

——一项基于中心理论的研究

马国彦 潘海华

(华东师范大学国际汉语教师研修基地,上海200062/香港城市大学中文、翻译及语言学系,香港)

提 要 本文以现代汉语书面语篇为例,分析当一个话语片段中嵌入次片段时返回中心的解析问题。文章首先对话语片段、话语嵌入进行了说明和界定,对延续和非延续过渡的中心返回及返回中心进行了形式描述。在此基础上,以话语体式、视角、内嵌话段属性为参项讨论了返回中心的解析,提出了返回中心解析的三个准则:话语体式准则、视角准则和内嵌话段属性准则。其中前两个准则都是基于修正后的中心规则而建立的,返回中心主要在代词和名词语之间作出选择,而后一个准则是对不适用中心规则的情况的解释,返回中心根据语义上是否必有,或以保证足够的区分度为目标,在零形式和名词语之间选择。

一、引 言

1. 中心理论

中心理论(Centering Theory)是关于话语处理、语篇局部结构和连贯问题的分析框架,它以语义实体(semantic entity)为语篇参与者的注意中心(center of attention),研究语用意图、注意状态、推理复杂性、指称表达形式和语篇局部连贯之间的关系,目标是根据指称联系对中心在相邻语句之间的过渡方式进行范畴化、分类和排序,将推导的本质和难度形式化,利用形式体系计算话语片段的连贯程度(Grosz,Joshi and Weinstein1983;Walker,Joshi and Prince1998)。

中心理论自提出以来,不断有学者进行跨语言的比较和对比研究,对其进行验证、补充和修正,同时,由于该理论具有可计算的特征,适于对语篇的局部连贯程度进行量化分析,因而被广泛运用于语篇分析、文本自动生成和写作评改等领域。

中心理论的计算体系主要包括三个制约条件和两条规则。其制约条件可以描述为:在由语句Ui……Um构成的话语片段D中,每个语句Un——

ⅰ只能有一个回指中心Cb(Un,D);

ⅱ下指中心集合Cf(Un,D)的每一个成分都必须在Un中实现;

ⅲ回指中心Cb(Un,D)是在Un中实现的Cf(Un-1,D)中显著度最高的成分。

其中,语句Un-1的下指中心集合Cf(Un-1,D)中最有可能成为回指中心Cb(Un,D)的成分称为优选下指中心Cp(Un-1,D),它是对Un的回指中心的预测,即预期焦点(Sidner1983)。下指中心的显著度按其语法功能呈等级排列(>表示先于):

主语>直接宾语>间接宾语>其他

中心理论的两条规则为:

Ⅰ如果下指中心Cf(Un-l,D)的某一个成分在语句Un中实现为代词,那么该语句的回指中心Cb(Un,D)也应该实现为代词;

Ⅱ语句过渡方式按一定的顺序排列。延续(continue)过渡优于保持(retain)过渡,保持过渡优于流畅转换(smooth shift),流畅转换优于非流畅转换(rough shift)。

语句过渡方式根据回指中心和优选中心两个语义实体之间的关系记录语篇参与者注意状态的变化情况。从语句Un-1到Un的过渡方式取决于两个因素:Un-1和Un的回指中心是否相同,Un的回指中心是否同时是其优选下指中心。四类过渡方式的定义详见下表:

表1 :四类语句过渡方式的定义

其中Cb(Un-1)=[?]表示在上一个语句中没有回指中心的情况,如语篇的第一句。

中心理论对语篇局部连贯的计算主要体现在制约条件ⅰ和规则Ⅰ、Ⅱ。制约条件ⅰ规定语句中只有一个回指中心;规则Ⅰ为回指中心规定了恰当的指称形式,即代词;规则Ⅱ规定了语句过渡方式的分类和排序,由此形成了语篇局部连贯的分析框架。

Grosz(1995)对规则Ⅰ进行了修正,提出回指中心的实现应该区分零形式和代词,并认为零形式优先于代词,因此这条规则不宜称为代词规则。我们认同这一修正方案,规则Ⅰ是回指中心实现的原则,应根据不同语言并结合中心所处的语篇环境来描述。参照Kameyama(1998)的“句内中心假设”(Intrasentential Centering Hypothesis),一个复杂句可以切分成相当于句间中心中的“语句”的中心更新单元(Center-updating unit),这样的中心更新单元事实上相当于通常所说的小句。因此如果同时考虑句内和句间两种情况并结合汉语的实际,前文所说的语句Un就有两种可能性:小句和句子①。在规则Ⅱ不变的条件下,规则Ⅰ应修正为:

Ⅰ′当中心更新发生在句内(小句之间)时,如果下指中心Cf(Un-l,D)的某一个成分在Un中实现为零形式,那么该语句的回指中心Cb(Un,D)也应该实现为零形式;当中心更新发生在句间(句子之间)时,如果下指中心Cf(Un-l,D)的某一个成分在Un中实现为代词,那么该语句的回指中心Cb(Un,D)也应该实现为代词。

2. 问题的提出

中心理论关注的是语篇的局部连贯,对注意中心切换的描述、语句过渡方式和回指的解析集中于水平维度上线性相邻的语句。强调线性毗邻是建立在这样一个预设的基础上的:语篇或话语片段中的语句是一种线性序列,每一个语句中都包含着将该语句与紧邻语句连接在一起的回指中心,各语句是同质的。

中心理论运用制约条件和规则关于局部连贯的运算,可以规约为根据“毗邻原则”对回指中心实现情况的观察:对任一话语片段D而言,语句Un的回指中心的选择是从紧邻上句的下指中心集合Cf(Un-1)中选出的,而不能从间隔上句Cf(Un-2)或其他在前的下指中心集合中产生。否则,该话语片段是不连贯的(Grosz,Joshi and weinstein 1995)。

毗邻原则可以解释例(1)这一话语片段为什么是不连贯的:第三句和第二句的下指中心集合中均没有store,在缺乏紧邻语句中的语义实体支撑的情况下,第一句的his favorite music store却在第四句出现,中间隔了两句重提,并且使用了代词It作为回指中心(用g下标,后同):

(1)John went to his favorite music storegto buy a piano.(约翰去了他最喜爱的乐器商店g买钢琴。)

He was excited that he could finally buy a piano.(他很兴奋因为他觉得自己最终能买到钢琴。)

He was listening to music while walking.(他边走边听音乐。)

Itgwas the biggest music store in the area.(它g是这个地区最大的乐器商店。)

然而,这一基于线性相邻的解析原则无法解释下例为什么是连贯的:

(2)Johngwent to his favorite music store to buy a piano.(约翰g去了他最喜爱的乐器商店买钢琴。)

It was the biggest music store in the area.(它是这个地区最大的乐器商店。)

It was located in an old fancy villa near the concert hall.(它坐落于令人着迷的古老山谷中的音乐剧院附近。)

Hegwas excited that he could finally buy a piano.(他g很兴奋因为他觉得自己最终能买到钢琴。)

此例第三句和第二句的下指中心集合中均未出现John,第四句的He却隔了两句回指第一句的John这一实体。根据毗邻原则,该话语片段应是不连贯的。Karamanis(2001)以中心规则Ⅱ为基础,设计了过渡评分计算方法,以此衡量和比较话语片段的连贯程度。四种过渡方式的分值分别设定为:延续过渡5分,保持过渡3分,流畅转换2分,非流畅转换0分。话语片段的连贯程度取决于所有语句中心过渡相应分值的总和,总得分越高,连贯程度也越高。按照这一方法计算,例(1)是两次延续过渡、一次非流畅转换,一共10分,例(2)是一次保持过渡、一次延续过渡、一次非流畅转换,一共8分,前者略高于后者。这一结果与毗邻原则的分析一致。然而在语感上,例(2)的连贯程度却明显高于例(1)。

问题的关键看来在于,单纯基于线性距离预测和解释回指形式、计算连贯程度是不充分的,甚至是有偏差的。

话语片段内回指中心和先行实体之间的距离,既可能是线性的,也可能是层级性的。Joshi和Weinstein(1998)指出,两个连续的、相邻的语句可能不在一个话语片段内,一个话语片段内的两个连续语句也可能不在一个层次上。例如,一个话语片段可能包括一个次片段或语句的组合。

中心理论一般不把插入语看作分析单位,中心过渡一般也不考虑内嵌层次(Hurewitz1998:279)。Walker(1998)指出了中心理论限于相邻语句之间的关系而引发的三个问题:(a)中心往往在跨越话语片段边界之后仍然继续:片段外和片段内的代词指称形式是一致的;(b)近来的研究显示,听者在表面粗糙的话语的不同层面构建片段边界,并且边界是模糊的;(c)即使是在话语片段内部,相邻语句之间也有着强烈的对比:存在层级相近与单纯线性相近的差异。他提出贮存模式(cache model)以解决这些问题。这一模式的目标是将中心理论、意图结构与话语整体的层级结构整合起来。该文主要分析了口语会话中出现打断和嵌入之后中心的返回和语句过渡情况。

实质上,例(2)与例(1)的最大不同,在于其结构格局是在整体以John为话题的话语片段中,内嵌(embedded)了以his favorite music store为话题的次片段,即第二句和第三句。内嵌片段应看成是对第一句中的实体his favorite music store的精致,进一步介绍了其规模、所处位置等相关信息,在结构上受该实体控制。根据Polanyi(2003),如果以树形图表示这一话语片段的组织形式,此例第一句和第四句之间是时间上的先后关系,两者是平行的,而第二句和第三句则挂靠在第一句的节点(node)下,因此它们在结构关系上比第一句和第四句低一个层级。由于内嵌部分未影响话语片段主要部分的话题的延续性,因而在第四句返回到话语主线(the main flow of discourse)上时,可以顺利关闭并跨越内嵌片段,按照中心规则运作,回指中心以代词形式实现。该话语片段正由于此而是连贯的。

中心理论的初衷是解释语篇的局部和整体连贯,目前的研究主要集中在语篇生成和理解的过程中,语言使用者的注意状态的逐句变化。而要解释整体连贯,就必须将中心理论的分析范围加以拓展。

事实上,自然语篇中不仅有类似例(1)的线性序列话语,更有研究价值,更能够反映语篇层级结构特征的是发生嵌套关系,在纵向纬度上展开的、有层级关系的类似例(2)的话语。这些现象是从语篇局部到整体的界面。基于中心理论而对此类问题进行分析,将会为语篇的整体连贯的探索奠定基础。因此,为了进一步完善中心理论,扩大其适用范围,对于回指形式和连贯程度的计算应该考虑话语内嵌层次和语句之间的层级关系。

本文以话语片段为注意力焦点切换的描述单位,当前状态下回指中心的实现是片段内的运作。本文所说的话语片段指围绕一个单一话题组织起来的单位(Passonneau and Litman1997),参考Passonneau(1998)的处理方法,以句子作为话语片段的基本单元。句子之间可能是相邻的加合关系,也可能是层级关系。语言使用者在工作记忆中对语句的识别和处理是一种限制性能力,我们根据Walker(1998)和马国彦(2010)的研究,以工作记忆中能够一次处理的句子数量对话语片段的长度作出假设:话语片段的长度限定在5到9个句子(7±2)之间。

如果考虑内嵌层次,那么基于线性相邻的毗邻原则应该修正为:一个话语片段中语句Un的回指中心的实现既可能受线性相邻的上句Un-1的影响,也可能受层级相邻的上句Un-1或内嵌话语片段的影响。

本文以现代汉语书面语篇为例,分析当一个话语片段中嵌入次片段时,返回话语主线的回指中心,简称为“返回中心”(Return Center,即RC)的解析问题:中心采取什么样的形式返回,受哪些因素制约;如何以现有的理论框架为基础,通过探讨意图结构、语言结构和注意状态之间的关系,在既有的规则之下建立相关的解析准则,对返回中心进行形式化描述,并作出解释和预测。

二、话语内嵌与中心返回

1. 话语内嵌

中心理论将语篇结构描述为三个基本成分:意图结构、语言结构和注意状态。意图结构界定语篇的意图,语篇的总体交际意图称为语篇意图,语篇中的片段也包含相关的意图,称作话语片段意图。话语片段意图的实现有助于语篇意图的实现。语言结构包括语句如何组织为话语片段、话语片段之间的关系,以及语调、形态、句法等语言特征。语言结构最终取决于意图结构,话语片段意图及其间的关系是语篇结构关系的基础。

从中心理论的角度看,类似例(2)的话语片段的组织方式和结构格局是意图结构元素之间的关系及对此作出的认知处理在话语表层的反映。在一个话语片段中,发话者可能认为某一个语篇实体是受话者所不了解的,需要补充必要的背景或相关知识,也可能认为该实体表达的信息不够充分或不太完善,需要作进一步的解释、说明或提供更多的细节,这种在话语片段中对信息进行精细加工的意图,就是信息的精致(elaboration)意图(刘大为2008)。

如果要实现话语片段的信息精致意图,就要求发话者进行前后相续的两种认知处理:推入和弹出。所谓“推入”,指“暂停目前正在进行的工作,记住在什么地方停下的——并开始一项新的工作。这项新的工作通常被认为是比前一项工作‘低一个层次’”(侯世达1995:168)。

在语言结构中,一旦实施推入处理,就意味着对一个话语片段进行插入(insertion)操作:将一个新的话语片段植入该话语片段中。其中原话语片段是话语的主线,可以称为“主话段”(Matrix Discourse Segment,简称MD),而显示插入的、在结构关系上低一个层级的是“内嵌话段”(Embedded Discourse Segment,简称 ED)。

信息精致意图的插入操作,在话语片段中表现为以某一语句下指中心集合的一个成分为话题,对其加以描写、评述而形成内嵌片段。该话题可能是该句的回指中心和/或优选下指中心,也可能是初次引入语篇的实体,如例(2)的his favorite music store。内嵌话段是在话语主线推进过程中停顿下来而形成的,表征的是一种从属意图,以明示的话题作为结构节点,内嵌话段中的所有语句都附着在它之下,受该节点的直接统制,这些语句同时也受与该话题平行的其他节点的统制(Asher2004:19)。因此在结构关系上这一内嵌话段比主话段低一个层级。例(2)的第二句和第三句是对第一句中的实体his favorite music store进行精致处理,以之为话题而形成的嵌入话段,在结构上,它比第一句和第四句所代表的主话段低一个层次。

在上一节所定义的长度大致确定的话语片段中,插入话语片段实现信息精致意图之后,尚需进行“弹出”处理,即“结束这个层次上的操作,在上一层暂停之处恢复操作”(侯世达1995:168)。在语言结构上,弹出指的是关闭内嵌话段,返回到话语主线上来,并再次建构主话段。

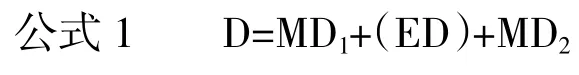

综上所述,本文所说的话语内嵌指:在一个话语片段中,通过确立话题而在主话段中形成次话段的过程。由于内嵌话段ED的分隔,主话段MD分成了前后两部分:MD1和MD2。发生话语内嵌的话语片段D的结构格局可以表示为:

2. 中心返回:延续和非延续

厘清话语内嵌并返回的语法操作,为结合注意状态分析回指中心返回话语主线的形式及各种制约条件奠定了基础。在中心理论中,注意状态在语言结构和意图结构之间起调节作用。中心理论试图将发话者的注意状态与语言形式的选择以及语篇结构相匹配。选择某一语言形式来指代某一语篇实体就是为了将发话者的意图与注意中心相对应。注意状态制约着指代成分的表层形式,并将当前的语句与上一语句相连接。

由于话语片段的内嵌是在同一个意图结构中发生的,可以假定不涉及注意状态的变化,因此插入操作以及由此形成的内嵌话段并不引起注意中心的转移,该中心所代表的语篇实体得以保持:先前中心在工作记忆的堆栈中暂时储存,待插入部分处理完,继续另一部分的主话段时,中心返回话语主线。

从信息结构的角度观察,内嵌话段是迫使话语主线在推进行程的某一环节上停顿下来,因为接受调整而向另一个方向发展而形成的。它只能往前与主线上的某一环节,如词语、句子发生关系,但由于没有为主线推进提供新的信息,也就不可能参与主线的推进(刘大为2008)。

按照公式1对发生话语内嵌的话语片段的结构格局的描述,主话段MD2的第一个语句Un的上句Un-1是主话段MD1的最后一句。中心返回可据此定义为:Un的回指中心Cb(Un,MD2)从Un-1的下指中心集合Cf(Un-1,MD1)中确定同指实体的过程。返回中心RC相应地就是主话段MD2的第一个语句Un的回指中心,即:

就例(2)而言,返回中心指第四句的He,它跨越第二句和第三句指称第一句中的实体John,两者同标。

根据修正后的跨层毗邻原则并结合上文讨论,话语内嵌不影响中心规则和制约条件的适用。返回中心的实现方式可以参照规则Ⅰ或修正后的规则Ⅰ′和规则Ⅱ进行解释和预测。

根据规则Ⅱ和制约条件ⅲ,当从语句Un-1到Un的过渡方式为延续时,返回中心即Un的回指中心Cb(Un,MD2)与Un-1的回指中心Cb(Un-1,MD1)指称同一个实体,并且它同时是Un的优选下指中心Cp(Un,MD2),即返回中心处于语句Un的主语位置。公式2关于返回中心的描述可据此重写为:

当从语句Un-1到Un的过渡方式是非延续时,有两种可能。一种是流畅转换,返回中心同时是Un的优选下指中心Cp(Un,MD2),但并非Un-1的回指中心Cb(Un-1,MD1),而是Un-1的下指中心集合中的其他成分,同样处于语句Un的主语位置。此类返回中心可根据公式2重写为:

另一种是保持过渡,返回中心同时是Un-1的回指中心Cb(Un-1,MD1),但并非Un的优选下指中心Cp(Un,MD2),因而处于语句Un的非主语位置。此类返回中心可根据公式2重写为:

从公式1、3、4和5可以看出,对返回中心的解析就是同时对两个层次、三个话语片段的结构、语句之间的关系和连贯问题的研究。

汉语语篇中,返回中心符合公式3的描述的如下例(3),符合公式4的如下例(4),符合公式5的如下例(8)。

需要注意的是,本节及下文所说的语句Un或Un-1在其所在的话语片段中可能是小句,也可能是句子。但由于内嵌话语的隔断,中心更新必然是在句间发生的,即Un和Un-1本为句子或分属不同的句子,因此,根据修正后的规则Ⅰ′,理论上公式3、4和5描述的返回中心均应实现为代词。

然而事实上,虽然话语内嵌不影响语义连贯,不影响中心制约条件和规则的适用,但是由于其他因素的协同作用,却制约着返回中心的实现形式是取零形式、代词还是名词语。以下结合相关的参项对返回中心进行详细解析。

三、返回中心解析的参项与准则

前文已述及,语篇参与者的注意状态制约着中心的实现形式。在定义话语内嵌时,我们曾假定内嵌话段和主话段是在同一个意图结构中发生的,因而不涉及注意状态的变化。这一注意状态不变假定是以内嵌话段和主话段的结构层次不同,在语义和信息上内嵌部分不参与话语主线的推进为基础的。换言之,当主话段和内嵌话段在结构、语义和信息上的差异表现为充分和适量的区分度,则注意状态不发生变化。这种情况下,返回中心的实现可以严格按照规则Ⅰ和规则Ⅱ进行解析,如例(2)。

在汉语语篇中,由于话语嵌入是在句子之间进行的,因此返回中心应参照修正后的规则Ⅰ′,取代词形式。如:

(3)在披着露珠的丛草中,在羊肠山径上,年纪大约二十岁,象村姑似的凌前英g,挽着一个小篮,向山下走着。

山下面,是平躺着的晋中平川。

汾河,在中间似一条受伤的长虫,蜿蜒地蠕动着。

她g走下山来,便又钻入到高粱和谷苗间的道路上,向着刘村走去。(胡正《碑》)

而当结构、语义和信息方面上的区分不足以保证注意状态不变的情况下,返回中心的实现形式就会必然因此而加以调整。那么影响注意状态的因素究竟有哪些呢?

进一步观察例(2)和例(3)可以发现,这两个话语片段均属于公式3所描述的中心延续类型,其返回中心之所以都能够严格按照规则进行处理,注意状态不变,根本原因在于同时满足了以下三个条件:(a)主话段和内嵌话段的话语体式(Discourse Modes,简称DM)差异明显:一为叙述,一为描写,且主话段前后两部分话语体式一致;(b)整个话语片段的视角(point of view,简称PV)是同一的,采取的是叙述者视角,无视角变化;(c)内嵌部分包括的语句数量均不超过两句,并且语义结构比较简单,所涉实体与主话段的中心属于不同的语义范畴。

无疑,以上三个条件中的任何一个发生了变化,都会引起注意状态的变化,从而影响返回中心所采取的形式。而这三者就是制约返回中心实现的参项。

1. 话语体式与返回中心解析

话语体式的转换与语篇单位的切分是一致的(Smith2003)。例(2)和例(3)的主话段和内嵌话段均存在着话语体式上的差异,主话段是对事件的叙述(narration),个体实施的行为或展开的活动在时间的线性推进中编码,而内嵌话段,不论是对话题的描写还是评述,都是没有时间性的,属于描写(description)或评论(comment)体式。两者的差异可以通过句式及其中的动词类型、相关的时体标记进行区分。例如,例(3)中作为主话段的第一句和内嵌话段的第二、三句都用了体标记“着”,但其作用不同,在主话段中,它起的作用是标示动作的进行,而在内嵌话段中,它标示的是状态的持续。

话语体式的差异显示的是主话段和内嵌话段在形式和语义上的不同,虽然内嵌话段中可能涉及与返回中心有关的实体,但话语体式以时间性为核心的差别保证了足够的区分度,不至于使两者混淆起来,因此可以支持中心的顺利返回,这也是内嵌话段不参与中心选择的主要原因(Grosz,Joshi and Weinstein1995)。

根据话语体式的分布,类似例(2)和公式1的话语片段的组织格局可以表示为:

叙述+(描写或评论)+叙述

其中叙述是主线,返回主线指的是暂时停顿之后重新开始叙述。在其他条件相同的情况下,符合这一格局,主话段和内嵌话段在话语体式上的区分越明显,注意状态发生变化的可能性越小,返回中心越有可能按照修正后的规则Ⅰ′取代词形式。换个角度看,叙述和非叙述之间存在话语体式界限,如果返回中心实现为零形式,就无法明示话语体式的转换,因此在返回叙述主线时,应以代词桥接。

偏离这一格局有两种情况,一种是返回中心属于公式4所定义的类型,即中心之间是流畅转换过渡,返回中心同时是内嵌话段的话题——内嵌话段的实体滑入(slip)主话段,返回中心所在语句与内嵌话段语义关联度高。如果在发话者的识解中,两者的话语体式比较接近,那么内嵌部分对于主话段来说就不是完全关闭的,注意状态会由内嵌话段顺延至主话段,使层级距离让位于线性距离,返回中心在此渗透性的影响下,可能采取零形式。如:

(4)十五这天,聚财还没有起来,就听得院里有人说:“恭喜恭喜!我来帮忙!”他一听就听出是本村的穷人老拐g。

这老拐虽是个穷人,人可不差,不偷人不讹诈,谁家有了红白大事(娶亲、出丧),合得来就帮个忙,吃顿饭,要些剩余馍菜;合不来就是饿着肚子也不去。

像聚财的亲家刘锡元,是方圆二十里内有名大财主,他偏不到他那里去;聚财不过是个普通庄户人家,他偏要到他这里来。

Øg说了几句吉利话,就扫院子、担水,踏踏实实做起活来了。(赵树理《邪不压正》)

此例返回中心采取的是零形式。这大概有两个方面的原因:一方面,可能是语言使用者认为第四句有“到那里去”、“到这里来”等表示动作行为的动词短语,在话语体式上属于叙述,已回到话语主线,并且返回中心已实现为代词,因此当过渡方式为延续时,可以取零形式。另一方面,也可能与内嵌话段中的最后一个小句“他偏要到他这里来”的第一个代词“他”指代“老拐”有关:由于语义同指而支撑返回中心采取零形式,属于Li和Thompson(1981)提出的“句间零形回指”(intersentential zero anaphora)现象。

然而,这一用法似乎是有问题的:首先,第四句是对人物性格的举例说明,而不是叙述,参考该句“不”和“要”的使用可知,它在话语体式上与第三句一致,属于内嵌话段。因而此例不属于线性相邻的句间回指现象。其次,此例返回中心如果取零形式,会违背“之前从未实现为回指中心的实体,不能解释为零形式的先行成分”这一规则。第三,在检索到的六种该小说的版本中,只有这一版本(人民文学出版社,1984年高捷编选)是零形式返回,而其他五种在“说了几句吉利话”之前,都有“他来了”这样一个桥接小句。第四,在针对此例的连贯程度进行的语感测试中,18位受试②有15人认为,以代词“他”作为返回中心比零形式连贯,占83.3%,有3人认为零形式更连贯,占16.7%。

此例存在的以上问题说明,话语体式是影响返回中心实现形式的变量。参考版本差异及连贯程度测试的分化,这一话语片段中,返回中心应为代词形式——“他”(老拐),其所在的主话段MD2应为:

(5)他g来了,说了几句吉利话,就扫院子、担水,踏踏实实做起活来了。

另一种情况是,中心虽然返回,但其所在的语句在话语体式上不同于主话段:如果返回中心所在语句不是叙述,而是描写或判断,就会偏离“叙述+(描写或评论)+叙述”的组织格局,导致注意状态的调整,为了显示注意状态的变化,标示话语体式的不同,就需要提高区分度,返回中心倾向于选择复杂形式。如以下例(6)的主话段是叙述,而返回中心所在的第四句是心理描写,用了专名重提③。

根据以上讨论,如果排除例(4)而考虑修正后的例(5),可以在中心规则之下建立关于返回中心解析的话语体式准则:

如果返回中心所在语句Un的话语体式DM(Un,MD2)与主话段的话语体式DM(MD)一致,返回中心参照修正后的规则Ⅰ′,应为代词形式;如果不一致,返回中心应为名词语形式。

2. 视角与返回中心解析

简单来说,视角(point of view)就是感知和认识世界的角度。在语篇中鉴别视角的一种简便方式是观察表示感知、心理活动等动词的使用。在叙述话语中,有必要区分事件的叙述者和观察者,两者可能是同一的,叙述者同时是观察者,这时语篇是叙述者视角;也可能是分离的,观察者是可能世界的某一人物,而他却并非事件的叙述者,这时语篇是人物视角。

Turan(1998)的研究表明,注意状态中实体的表征和解释受视角的影响,英语和土耳其语的中心在根据规则Ⅰ代词化时,对视角的变化都是敏感的。这一论断同样适用于汉语语篇中返回中心的解析。

在其他条件相同的情况下,当一个话语片段的视角一致时,注意状态不变,返回中心按照修正后的规则Ⅰ′,实现为代词。然而,即使在范围受到限定的话语片段中,视角也可能发生转换。视角的转换实质上是话语片段意图的调整:之前仅作为返回中心的实体被确立为视角承载者,需要作为复合元素来处理,而这也就意味着注意状态的变化——这一实体既是语义焦点,又是视角中心。在语言形式上,由于单纯的代词形式仅能表现语义中心,而不能实现这种复合意图,显示注意状态的变化,因此需要采用名词语形式。

例(2)和例(3)采取的是叙述者和观察者同一的组织模式,主话段和内嵌话段均为叙述者视角。立足于视角来描写,其组织格局为:

叙述者视角+(叙述者视角)+叙述者视角

视角转换的一种可能情况是:主话段的前后两部分都是叙述者视角,而内嵌话段则是人物视角,发生从叙述者视角到人物视角再回到叙述者视角的转换。如:

(6)袁传杰g什么都没带,既不照相,也不望远。

他绕到亭子外边,在路旁找个地方,坐在台阶上,眯起眼观看下方的湖泊。

从山顶到湖面少说几百上千米之距,此处拿肉眼能看到的鱼,恐怕至少得有巡逻艇之大,必水怪无疑。

袁传杰g并不心存侥幸,没多少期待,不必学那些持望远镜者向湖水大呼小叫。

他静静地席地而坐。山上有风,很凉爽很宜人,他把身子往一旁石头上靠,没干别的,居然又睡了过去。(杨少衡《喀纳斯水怪》)

此例第二句中的动词“观看”的使用表明,观察者是其中的人物“袁传杰”,因此内嵌话段(第三句)是人物视角。而主话段则是叙述者视角。由于内嵌话段与主话段的视角不一致,注意状态需要加以调整,返回中心就需要明确标示,采取名词语形式。

另一种可能情况是:主话段的前一部分和内嵌话段都是叙述者视角,而主话段的第二部分则是人物视角,发生从叙述者视角到叙述者视角再到人物视角的转换。如:

(7)有一天赵树理g从街上买回一个夜壶。

夜壶是夜间男子用的便器,现在许多城里人都不用它,青年人也不识此物了,所以要介绍这几句。

夜壶是砂器,外有黑釉,除了把手以外,只有一个大壶口。

赵树理g看了看这个夜壶,嫌其太小,说:“三湖能尿二壶,二湖能尿三壶,这不够用。”(李国涛《赵家私房菜》)

例(7)的主话段的前后两部分,即第一句和第四句虽然都用了“赵树理”,但第一句是叙述者视角,“赵树理从街上买回一个夜壶”这一事件是由叙述者观察并讲述的,“赵树理”只是这一事件中涉及的实体,而后半部分则转换为人物视角,对“夜壶”的观察(“看了看”)是由人物“赵树理”完成的。因此,后一个“赵树理”一身而兼两任:既是视角重新设置的实现者,又是返回中心。

综上关于视角、注意状态和返回中心关系的讨论,可以在中心规则的基础上建立返回中心解析的视角准则:

如果返回中心所在语句Un的视角PV(Un,MD2)与主话段PV(MD)一致,且与内嵌话段PV(ED)一致,返回中心参照修正后的规则Ⅰ′,应实现为代词形式;如果发生视角转换,则返回中心应实现为名词语形式。

3. 内嵌话段的中心、结构、语义属性与返回中心解析

除了以上两个因素之外,返回中心的解析还受内嵌话段自身属性的影响,包括能够与返回中心竞争注意焦点,特别是性、数、人称一致的实体的数量,以及内嵌部分的句数、语义结构的复杂度等。

当返回中心虽然是语句Un-1的回指中心Cb(Un-1,MD1),但并非Un的优选下指中心Cp(Un,MD2)时,它处于Un的非主语位置,即属于公式4所描述的保持过渡类型。中心保持是对中心转换的铺垫。这种情况下,如果内嵌部分同时是以语句Un的优选下指中心Cp(Un,MD2)为话题的语段,那么在返回主话段时,适用修正后的规则Ⅰ′实现为代词的是该优选下指中心,而并非返回中心。事实上,由于返回中心的句法显著度降低,如果它在语义上是可选成分,那么它在结构中就可以不出现,即采取零形式。如果它在语义上是必有成分,那么它在结构中的出现就意味着重新提及,因而需要采用名词语形式。如下例的“赵慧文”同时是内嵌话段的话题(用下标k标示),在第三句实现为代词“她”,而返回中心则仍为名词语形式——“林震”。

(8)林震g在小学教师支部的时候就与赵慧文k认识。

她的苍白而美丽的脸上,两只大眼睛闪着友善亲切的光亮,只是下眼皮上有着因疲倦而现出来的青色。

她k带林震g到男宿舍,把行李放好、解开,把湿了的毡子晾上,再铺被褥。(王蒙《组织部来了个年轻人》)

如果嵌入部分的话题和之前的注意中心在性、数、人称上一致,那么返回中心亦无法根据修正后的规则Ⅰ′选择代词形式。如例(9)的“春喜”和“老宋”都可以用代词“他”指代,第五句的返回中心如果采用这一形式,就会导致指代混淆。这种情况下,返回中心的实现形式以保证足够的区分度为目标,具体选择零形式还是名词语形式,则取决于内嵌话段包含的句子数量及语义结构的复杂程度这两个变量:内嵌话段包含的句子越多,语义结构越复杂,与主话段的关联越紧密,中心返回时越倾向于以复杂形式;反之,则倾向于简单形式。例如:

(9)一天,老宋g正做早饭,听见庙门响了一声,接着就听见那口钟当当当地响起来。隔着竹帘子看,打钟的是本村的教书先生春喜k。

春喜,就是本村人,官名李耀唐,是修德堂东家的本家侄儿。

前几年老宋叫春喜就是“春喜”,这会春喜已经二十好几岁了,又在中学毕过业,又在本村教小学,因此也叫不得“春喜”了。

可是一个将近六十岁的老汉,把他亲眼看着长大了的年轻后生硬叫成“先生”,也有点不好意思。

老宋g看见打钟的是他k,一时虽想不起该叫他什么,可是也急忙迎出来。(赵树理《李家庄的变迁》)

在我们针对此例的返回中心取零形式还是专名所做的测试中,18位受试有10人选择了专名,占55.5%,8人选择了零形式,占44.5%。当对内嵌话段进行删减处理,只保留第一句,并对返回中心所在的第六句作相应调整(删除“一时虽想不起该叫他什么,可是也”),再次测试,选择零形式的上升到17人,占94.4%,而选择专名的仅有1人,占5.6%。这充分说明在存在指称词语相互竞争的情况下,零形式和专名是作为高区分度的形式而使用的,而最终选择哪一个,则与内嵌话段的结构和语义属性有关。

由此,可以建立返回中心解析的内嵌话段属性准则:

如果中心更新属于保持过渡,且内嵌话段以语句Un的优选下指中心Cp(Un,MD2)为话题,那么返回中心的实现形式取决于其语义上是可选还是必有:可选的可以是零形式,必有的则是名词语形式;如果内嵌话段中突显度最高的语义实体和返回中心在性、数、人称上一致,且该实体在语句Un中与返回中心共现,那么返回中心应取区分度高的零形式或名词语形式:内嵌话段包含的句子越多,语义结构越复杂,返回中心越倾向于实现为名词语;反之,则倾向于实现为零形式。

四、结 语

中心理论是从计算语言学的角度,对句子之间的依存关系、语篇局部结构和连贯问题进行解释的分析框架。中心理论向前推进的一个重要研究领域是开展跨语言研究,通过比较和对比各种规则、概念和条件在不同语言中的适用情况,对该理论进行验证、补充和修正。中心理论的目标是解释语篇的局部和整体连贯,而目前的研究主要集中在线性相邻语句的分析上。为了进一步完善中心理论,扩大其适用范围,对于返回形式和连贯程度的计算应该考虑话语内嵌层次和语句之间的层级关系。

本文以现代汉语书面语篇为例,分析当一个话语片段中嵌入次片段时,返回中心的解析问题:中心采取什么样的形式返回,受哪些因素制约,如何以现有的理论框架为基础,通过探讨意图结构、语言结构和注意状态之间的关系,在既有的规则之下建立相关的解析准则,对中心返回进行描述,并作出解释和预测。

本文首先对话语片段、话语嵌入进行了说明和界定,对延续和非延续过渡的中心返回及返回中心进行了形式描述。在话语体式一致、视角同一、内嵌话段的结构和语义属性保持在一定限度的条件下,返回中心的实现可以按照修正后的规则Ⅰ′进行解析。而当这三者中任何一个发生变化,都会引起注意状态的变化,最终影响到返回中心的实现形式。通过详细讨论这三个参项与返回中心实现的关系,提出了返回中心解析的三个准则:话语体式准则、视角准则和内嵌话段属性准则。其中前两个准则都是基于修正后的规则Ⅰ′而建立的,返回中心主要在代词和名词语之间作出选择,而后一个准则是对不适用修正后的规则Ⅰ′的情况的解释,返回中心根据语义上是否必有,或以保证足够的区分度为目标,在零形式和名词语之间选择。

注 释

①为了便于分析,本文采取陈平(1987)的处理方法:所谓“句子”指书面上由句号、问号、叹号隔开的单位,而“小句”则指其中以逗号、分号点断的单位。

②参加语感测试者均以汉语为母语,大学以上文化程度。他们同时也参加了对例(5)的判断。

③在我们检索到的语料中,这种情况一般都同时伴随着视角的转换,因此在下一节详细讨论。

——以《红楼梦》译本为例