新中国成立初期安徽省现代工业建设研究(1949—1957)

王 成

(安徽大学 历史系,安徽 合肥 230039)

1948 年11 月6 日,中国人民解放军所部60 余万人在中共中央和毛泽东的指示下发动淮海战役,以摧枯拉朽之势迅速瓦解了国民党军队及其政权。1949 年2 月中旬,中共安徽省委、省政府成立。因为战争需要,中央决定在安徽境内以长江为界设立皖北、皖南两个行政公署。皖南行政公署成立之初即发布了关于财政经济工作的指示:“今后财政经济工作要从长期建设上着眼,一切为了实现全国工业化努力,这是我党经济建设的总方向。”[1]2771949年12 月,曾希圣强调,皖北地区工业基础薄弱,必须把经济建设重点放在农村,发展生产,兼顾城市。他强调:“稳步地发展工业,改造农业,来建设一个繁荣富庶的新皖北。”曾希圣认为,只有首先加强农村建设,提高农业生产,才能为工业开辟道路,才能解决工业建设的原料与销路。[2]69-701951 年12 月,华东军政委员会决定将皖南、皖北两个行政公署合并,成立安徽省人民政府。自1949 年安徽全境解放到1957 年社会主义改造之前,安徽人民在中共中央及安徽地方政府的领导下开展了一系列的工业化探索。本文将对1949—1957 年安徽工业建设的相关活动进行梳理和探讨。

一

安徽省地域辽阔,境内有耕地408 万公顷,土地肥沃,适宜各种农作物生长,有可用作纺织、造纸、芳香原料的棉、麻、秸秆、木材、竹、草、芦苇、熏衣草等,也有可用作食品原料的瓜果、蔬菜等。安徽省是资源大省,境内自然资源丰富,已探明储量的有60 多种,其中煤、铁、铜、硫、明矾石为五大优势矿产,在工业利用上已形成一定规模。矿产资源有如下特征:一是分布相对集中;二是优势矿产种类多,储量大,开发利用前景好;三是伴生矿床多,综合利用价值高。能源矿产主要有煤炭、石煤、泥炭、温泉等,以煤炭最具优势,已探明储量约230 亿吨,居全国第六位,为华东地区各省之首。金属矿产中的铁矿和铜矿储量较大,铁矿探明储量26 亿吨,分布遍及全省,以马鞍山、当涂、繁昌、庐江等地最为集中;铜矿为安徽的优势矿产之一,储量为华东地区总量的20%,产地主要为铜陵、怀宁、贵池、庐江等。硫铁矿、明矾石、石灰石等非金属矿产在安徽省内也有较大储量。这些都为安徽现代工业建设提供了坚实的物质基础。

安徽地处淮河流域,近代工业起步较早,1861年曾国藩就在安庆设立安庆内军械所。近代以来,安徽工业出现了传统手工业与新式机器工业并存的态势,二元经济特征明显。中共淮北和皖南抗日根据地的工业也呈现一定的发展态势。[3]然而近代中国社会积贫积弱,安徽和全国绝大部分地区一样,政局动荡,交通不便,缺乏相应的技术人才和资本,加之天灾人祸不断,安徽工业发展相对缓慢。

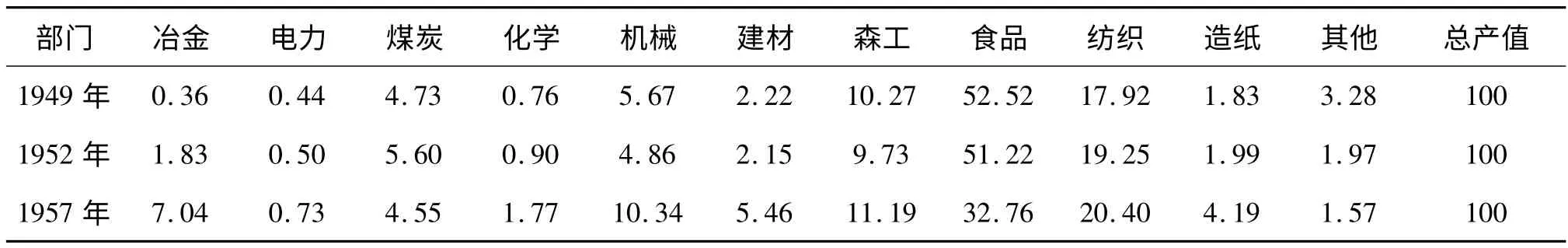

1949 年5 月,新中国成立前夕,安徽全省工业只剩下“三个半烟囱”[4]。“1949 年,全省工业企业包括手工工场在内,共有3800 余个,职工2.2 万,全年产值4.45 亿元,固定资产不足1 亿元。在这些企业中,轻工业占主要成分,较大的行业有碾米、面粉、榨油等,占全部工业总产值的89%;重工业只有几家小煤矿、小火电厂、小炼铁厂等,产值0.49 亿元,占全部工业总产值的11%。”[4]冶金、电力、煤炭、化学、机械、建材等重工业在整个工业部门中只占10%左右,而食品、纺织和造纸等轻工业却接近90%(见表1)。

1949 年9 月,中国人民政治协商会议通过的《中国人民政治协商会议共同纲领》指出,应有计划有步骤地恢复和发展重工业。同时,应恢复和增加纺织业及其他有利于国计民生的轻工业的生产,以供应人民日常消费的需要。皖北、皖南人民行政公署财政经济委员会等相关部门组织编制经济建设规划,1952 年国民经济恢复任务即告完成。[5]4

新中国成立初期,鉴于安徽没有什么像样的工业,曾希圣决定从兴办一批农副产品加工等支农工业起步。同时,大力开发本省资源,重点发展沿江黑色、有色金属工矿区及淮南煤、电工矿区。曾希圣抓住沿海城市工厂内迁的机遇,决定争取这些工厂迁入安徽。他派出干部到上海进行了解调查,取得第一手材料,随即向中共中央、华东局、上海市委正式提出请求,上海市尽量满足安徽的需求,允许安徽采取“对号入座”的方式,缺什么工业,迁什么工厂,设备和人员都给。从1955 年开始,用两年时间,先后3 批从上海等地迁进工厂企业106 家,分布在合肥、蚌埠、安庆、芜湖4 市。[6]人物志227安徽工业结构得以改观。

由于安徽长期以来社会经济尤其是重工业发展水平落后,所以近代安徽人民始终挣扎在贫困线之上。皖北地区,1949 年淮河流域洪水、冰雹、蝗蝻、病疫等农业灾害不断,其中水灾最为严重。1949年,全省社会总产值为23.85 亿元,其中工农业产值20.91亿元,而工业总产值只有3.63 亿元。[5]37为此,新中国成立之初,中共安徽省委提出工业要坚持为农村服务,围绕农业办工业,重点发展轻纺工业、原材料工业和支农工业的方针。[6]政党志135

表1 安徽主要工业部门产值结构变化对照(1949—1957) (%)

二

1.安徽工业建设的基本计划

1952 年,安徽省人民政府成立后即开始编制“一五”计划,其方针为:“集中主要力量,开展以农业合作化为中心的农业生产运动,大力发展农业生产,以支援国家工业化;积极地发展地方工业、交通运输业、商业、文教卫生事业;加速对资本主义工商业和手工业的社会主义改造,保证社会主义成分在国民经济中的比重不断增长;保证在发展生产的基础上逐步提高人民的物质和文化生活水平。”[5]40大致内容有:一是接管79 个官僚资本企业,并且很快恢复了生产。淮南煤矿接管后半年,日产煤4000吨,达到历史最高水平。二是对私营工商业采取扶植措施。三是兴建了一批国营煤炭、电力、纺织、机械等企业。到1953 年初,全省制造业已能制造车床、新农具、抽水机、矿山机械等80 多种产品。同时,建成田家庵、合肥、南京、芜湖、蚌埠几条输变电工程,电力生产比1949 年增长了72%。四是调整工商关系,促进城乡物资交流,调整公私关系,有计划地调整加工、订货、产销、批发与零售价格。五是开展增产节约运动,揭露、打击不法分子的违法活动,教育工商业者,巩固新政权,切实维护和增强社会主义的经济基础。消除贪污浪费和官僚主义现象,节省开支。[5]38

2.安徽工业的恢复与发展

电力工业的发展。火电方面,1950 年5 月,淮南2 台0.16 万千瓦机组和芜湖明远电厂1 台0.152 千瓦机组相继上马。淮南电厂提出“淮南电力要北跨淮河,南过长江”的设想。[6]电力工业志11-13在水电方面,1951 年,安徽决定在淠河兴建佛子岭水库并用以发电,1954 年11 月2 台0.1 万千瓦的发电机组投入运行。此后,梅山、响洪甸、磨子潭等大型水库建成使用,总装机容量达12.70 万千瓦。[8]电力工业志36-37

冶金工业的发展。1953 年9 月,马鞍山第一座高炉出铁。马鞍山矿务局在1953 年共生产铁1.8万吨。1950 年,铜官山工程处恢复生产。经过三年经济的恢复期,铜官山铜矿累积固定资产达456.03万元,完成投产730.3 万元,1956 年铜官山铜矿日产矿石达3600 吨。[5]365-367

石化工业的发展。1956 年4 月,合肥农药厂动工兴建。此后,芜湖造漆厂、安庆造漆厂、光荣橡胶厂、安徽橡胶轮胎厂等企业相继投产或上马。[5]382-383

机械工业的发展。1951 年,国家决定建立合肥矿山机器厂。“一五”期间,安徽重点发展农业机械。1957 年,全省机械企业猛增到84 个,有职工1.6681万人,固定资产为4633 万元,总产值达1.55亿元。[5]398-399

建材工业的发展。1950 年,淮南路矿局率先建成一座34 门轮窑,之后蚌埠人民砖瓦厂、芜湖公营四褐山窑厂、合肥建华砖瓦厂等砖瓦企业相继建成。1957 年末,安徽建材工业总产值为7715 万元,比1949 年增长了11.71 倍。[6]建材工业志2-3

煤炭工业的发展。淮南矿区于1949 年3 月份正式复工,当年总产量达112.5 万吨。1957 年底,淮南矿区当年实际产煤量达492.9 万吨,淮北矿区也在1958 年筹备开发。1957 年,全省地方小煤矿产量达10 万吨以上。[6]建材工业志2-3

轻工业的发展。1952 年,安徽轻工业产值为7.9亿元,3 年平均增长24%。1957 年,全省轻工业产值16.24 亿元,职工30.3 万人,实现利税7000 万元。[7]288

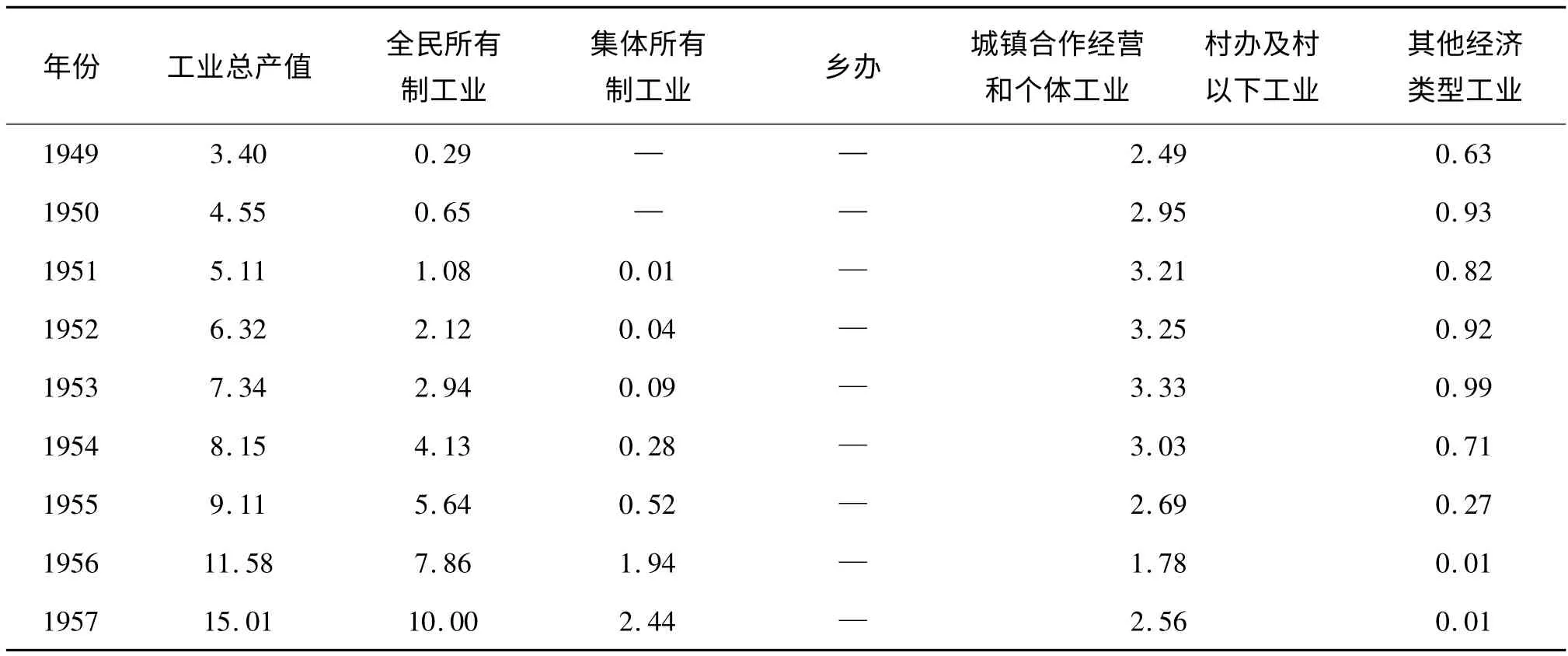

1957 年,安徽的工业总产值达到12.01 亿元,比1949 年增加了3.41 倍。其中全民所有制工业由新中国成立时的0.29 亿元上升到10.00 亿元,增长了33.48 倍。集体所有制则是从无到有,逐步壮大(见表2)。

表2 1949—1957 年安徽工业总产值(单位:亿元,按1952 年不变价格计算)

三

1949—1957 年安徽现代工业建设一定程度上满足了广大人民生产生活的需求,对整个安徽国民经济和社会发展产生了重大影响。

首先,安徽现代工业建设满足了人民的生产生活需要。新中国成立以前,安徽工业长期处于开而未发状态。[8]当时安徽工业只能进行一些简单的加工制造,没有任何设计、创新能力。工业种类也只有食品工业、纺织工业和森林工业以及少量的煤炭工业和机械工业。其中食品工业主要是卷烟和酿酒,纺织工业主要是棉纺和麻纺,森林工业主要是采伐。机械工业作为现代工业核心[9]在安徽则非常落后,除了一些简单的机械加工修理以外,其他方面是一片空白。1949—1952 年安徽处于国民经济恢复时期,首要任务是医治战争创伤以及恢复和发展生产。到1952 年,全省工业总产值由4.5 亿元增加到8.3亿元,比1949 年增长84.4%,其中,轻工业7.2 亿元,重工业1.1 亿元,分别比1949 年增长80%和120%。[9]“一五”期间,安徽重点发展为国民经济各部门提供装备的机械工业和冶金工业,目的是为安徽的工业全面发展打下基础。

新中国成立初期,安徽工业目标非常明确,就是要工业“必须贯彻为农业服务的方针和担当为国家建设所需承担的任务”[10]。1954 年,安徽在合肥市新建了地方国营合肥农具厂、砂轮厂,公私合营长丰棉织厂、合肥立兴搪瓷厂。这四家企业均是从上海迁到合肥的,四家企业一定程度上满足了安徽农业生产和人民生活的需要。[11]1955 年,安徽省工业厅机械科组织奋战在第一线的农具制造工人到农村去实地调查研究,调动了工人与农民两个方面的积极性。蚌埠铁工厂、合肥农具厂、宿县铁工厂、阜阳铁工厂等改进农具达30 多种。①安徽省档案馆馆藏档案:《安徽省工业厅机械科附发访问合肥访问肥东县群生社的报告,希迅速与农业生产合作社建立联系》,档案号:46-2-65.

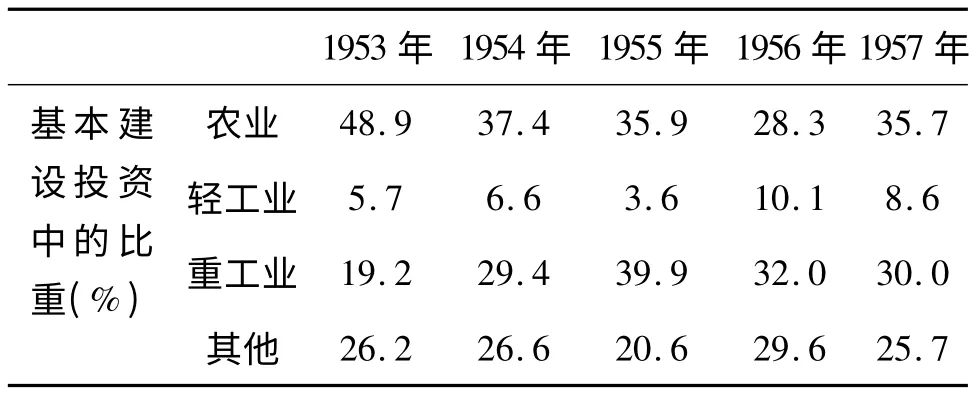

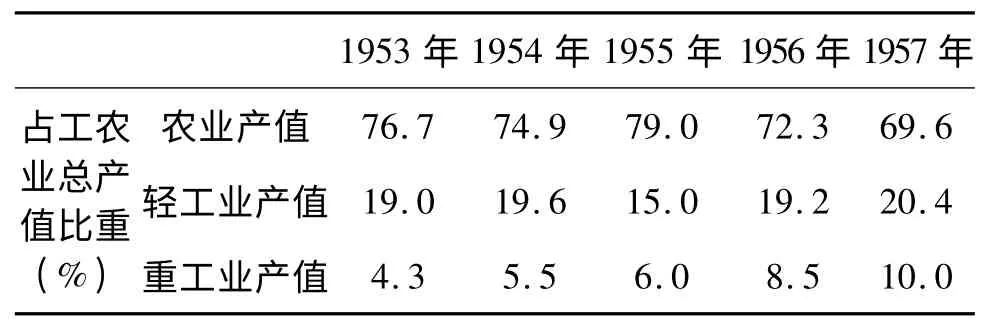

其次,安徽的工业结构和工业布局得到了明显改观。“一五”期间,全省用于基本建设的资金约13.1 亿元,轻工业投入保持在10%以内,重工业投入从1953 年占总投入的19.2%逐步提升到1956年、1957 年的32.0%和30.0%(见表3)。安徽的农业、轻工业、重工业比例在国民经济中所占比例也随之发生了重大变化。1956 年之前,安徽农业产值一直占工农业总产值的70%以上,1957 年首次降至70%以内,为69.6%,而工业产值自1953 年以后不断上升,尤其是重工业从1953 年仅占工农业总产值的4.3%上升到1957 年的10.0%(见表4)。

表3 安徽“一五”计划时期基本建设投资中农业、轻工业、重工业的比重表

表4 安徽“一五”计划时期三大产业比例关系表(按当年价计算)(1953—1957 年)

再次,现代工业建设培养了一批经济建设人才。“一五”期间,安徽发展工业的重大举措之一是从沿海“引进”企业。安徽位于以上海为核心的华东经济区的西部,区位优势明显。到1958 年,安徽共引进上海企业106 家。安徽吸收了一大批随厂来皖的技术熟练的工人、工程技术人才和企业管理人才。[12]1955 年,安徽矿业学院即合肥工业大学的前身落户合肥,该校1945 年设立于蚌埠,1947 年迁往淮南。[13]

1950 年3 月13 日,合肥市召开了劳资双方关于非法解雇的协商会议。会上经各方协商作出决定,要求资方不得无故解雇工人。[14]1951 年,皖北14 家企业单位实行劳动保障条例。劳动保障从原来仅有邮电、铁路职工享有扩展到包括职工10123人的14 家企业。工人除了养老保险以外,还享有丧葬补助、生育补助、疾病救济、因工残废补助等多项社会保障。[15]工人积极性得以提高。例如,郝建秀是芜湖纱厂的一名普通纺纱工人,当时芜湖纱厂的皮辊花率一般在3%左右,最高时达8%,而郝建秀发明的“郝建秀工作法”连续7 个月平均皮辊花率只有0.25%;[16]蚌埠卷烟厂的罗国义只是该厂一名普通的包烟女工,文化水平不高,该厂因缺少技术人员委派其到上海学习技术,她刻苦钻研最终成为一名能够熟练操作和修理机器的技术工人。[17]

四

1949—1957 年,安徽现代工业建设在取得巨大进步的同时,也获得了一些宝贵的发展经验。

首先,安徽现代工业建设离不开中央和地方政府的重视。早在1945 年中共七大上,毛泽东在《论联合政府》的报告中就明确指出:“没有独立、自由、民主和统一,不可能建设真正大规模的工业。没有工业,便没有人民的福利,便没有国家的富强。”“中国人民及其政府必须采取切实步骤,在若干年内逐步地建立起重工业和轻工业,使中国由农业国变为工业国。”[18]1949 年新政协的召开又将这一方针写进了《共同纲领》。新中国成立之初,毛泽东明确提出实现社会主义工业化是新中国的既定目标。轻工业方面,“一五”时期,国家在安徽重点兴建和扩建了一批轻工企业,包括芜湖天河羽绒厂、安徽造纸厂、东方纸版厂。1954 年,国家在安徽投资兴建的安徽造纸厂是安徽第一个国营机制纸厂。它的建立结束了安徽卷烟用纸长期省外调运的尴尬历史。[7]288

1953 年,毛泽东在北京会见了上海工商界著名企业家荣毅仁和郭棣活等,希望他们带头到内地投资办厂,让工厂到内地去“生孩子”,以支援内地建设。截至1958 年,安徽共计从上海市内迁企业106家,多分布于合肥、芜湖、蚌埠、安庆等城市。在安徽省委、省政府的亲自过问下,这些企业按照安徽经济发展需要和整体布局,分别进行改造。以1955 年在皖新建的合肥搪瓷厂为例,该厂前身为上海私营立兴搪瓷厂,1954 年迁皖以后,厂房面积为原有面积的1.7 倍。该厂职工的福利也大有改善,新建了2600 多平方米的职工宿舍,相当于原来的10 倍。[19]由沪来皖的这些企业大多在安徽生根发芽,这些企业的职工为安徽的现代工业建设立下了汗马功劳。[20]

安徽作为一个农业大省是否有必要发展工业这是新中国成立初期的一大争论。1956 年7 月,李任之任安徽省委书记处书记。当时有人对安徽发展工业的必要性和可能性提出质疑,认为安徽作为农业大省理应发展农业,工业产品可以从邻近的上海等沿海地区调运。他到职后,深入调查研究,弄清安徽工业的基本情况、存在的主要问题,在这个基础上制定发展安徽工业的布局和规划。在他看来,无论是从国防战略考虑,还是从人民生产生活以及安徽的自然条件考虑,安徽都有必要也有可能发展好工业。[21]

其次,安徽现代工业建设离不开稳定的政治社会环境。第一,开展救灾与治淮。1949 年4 月30日,安徽除金寨县等部分地区以外全境解放。当时,安徽各地形势十分严峻。1949 年春夏之交,因长江、淮河洪水泛滥,安徽近2800 万亩农田受灾,受灾人口达800 万。1949 年11 月,各级政府积极组织人民群众自救。1950 年夏,皖北地区又发生百年不遇的特大水灾。安徽连年灾荒引起中央高度关注,1950 年政务院发布《关于治理淮河的决定》,毛泽东指示“一定要把淮河修好”。第二,肃清国民党残余。新中国成立伊始,安徽土匪主要集中于大别山区。皖南地区也有股匪数千人。全省还有众多流窜的散匪。1949 年下半年,皖北、皖南两区采取军事清剿和政治瓦解,公安部门密切配合,较大股匪全部被歼。至1950 年,全省共歼土匪5 万多名,彻底摧毁了蒋介石集团所鼓吹的大别山和黄山“游击根据地”。第三,开展镇压反革命运动。残留及潜回的国民党反动分子与各反动势力相互勾结,企图颠覆新生政权。1950 年春季,全省展开镇反活动。11 月大规模镇反活动轰轰烈烈地开展起来,至1952 年结束。全省逮捕土匪、特务、恶霸、反动党团骨干、反动道会门头子共计11 万人,依法处死3.2 万人。第四,开展土地革命。1950 年7 月皖南开始试点土改,1951 年7 月基本结束,皖北地区也在1951 年前后完成土改。经过土改,全省1600 万无地少地农民分得了土地、房屋以及耕畜、稻谷。第五,整顿社会风气。1950 年初安徽大张旗鼓地开展了整社会风气的运动。各地公安局认真开展封锁妓院、禁毒和戒赌等工作。第六,开展生产竞赛和技术革新运动。1949—1957 年,安徽开展了生产竞赛和技术革新运动。[1]2-7

除上述经验外,1949—1952 年的安微现代工业建设中也有失误与偏差。由于对手工业重视和帮助不多,手工业普遍存在成本高、质量低和发展慢等问题;对于特种工艺(如芜湖的铁画)保护不够,一些产品质量和产量不仅没有提高,反而下降了,有些工艺甚至失传了。在安徽现代工业建设高速发展的同时,安徽工业建设发生事故的频率也大大增加了。1953—1956 年,全省工业方面发生事故11805 次,总共死亡192 人。另外,在生产过程中还出现了对职工生活关心不够的现象。工业建设步伐加快,配套措施往往不能及时跟上,致使职工宿舍缺口较大,工人福利问题一时难以得到有效解决。其中影响最恶劣的就是一部分芜湖纱厂、蚌埠东海烟厂女工因为不能请假竟然将孩子生在了马路上和厕所里。[2]171-172

工业化是近代以来社会现代化的主要形式,离开工业化妄谈建设与发展显然不切实际。从历史上看,无论是早期国家的工业化还是后发国家的工业化,都不可避免地要经历如何从农业占主导的社会转化为以工业为主导的社会。由于工业化进程有先后,各国条件不同,因而工业化进程必然存在着差异,这种差异大到国家之间小至一国之内的不同地区都普遍存在。安徽有着较早的工业化开端,以19世纪60 年代曾国藩在安庆创办安庆内军械所算起到新中国成立前整整90 年的时间里,安徽并没有将在工业方面的国内领先优势保持下去。

新中国成立以后,国家进入了前所未有的稳定时期,安徽进入高速发展时期。20 世纪50 年代,安徽抓住天时、地利、人和等因素一心一意进行工农建设,取得了突出的成就。这一时期被称为新中国成立以后安徽发展的“第一个黄金时期”。

工业化范式分为内源型和外发型两条道路,由前文可知,安徽显然属于后者。对于落后地区而言,工业化是一个缓慢的、长期的、渐进的过程。安徽作为传统农业大省,农业与工业化关系密切,稳定的农业是工业发展的基本保障,农业的需要是工业发展的强劲动力。从一段时期来看,工业的发展可能对农业的发展带来某些不利的影响,但就长期而言,两者相互促进。

新中国成立初期,安徽工业发展相对务实。曾希圣等人较为准确地认识到安徽工业基础薄弱的现状,坚持工业的发展要与农业相结合,为农业和国民经济发展服务。1949—1957 年,在安徽现代工业建设中,安徽的领导保持清醒的头脑,着重引进符合安徽实际的工业项目,尤其是轻工业项目。在引进过程中,安徽注重技术与人才的引进,为安徽这片缺少工业的土地引进了一批工业技术人才,这是一笔十分宝贵的财富。

另外,曾希圣等抓住上海市产业转移的时机,主动出击,筑巢引凤,这可以看作是安徽发展现代工业的首批“招商引资”项目。张培刚认为:“在政府居于发动地位的情形中,工业化的速度一定较高。”[22]新中国成立初期的安徽工业建设离不开以上海为中心的华东经济区的支持与帮助。在整个产业转移过程中,毛泽东等中央领导亲自过问,上海市领导柯庆施、陈丕显等与安徽的领导密切配合,形成了良好的政治互动,创造了多赢的经济局面。安徽处于上海经济区的西部,区位优势明显,资源丰富,自然生态良好,安徽与以上海为代表的江浙沿海地区加强联系、加大合作、互通有无是历史所趋。

[1]杜诚,李家宏.中国发展全书·安徽卷[M].北京:国家行政学院出版社,1997.

[2]曾希圣.在中共安徽省第一次党代表大会上的工作报告[M]//曾希圣文选(1939—1961).北京:人民出版社,2008.

[3]吴春梅,等.近代淮河流域经济开发史[M].北京:科学出版社,2010:215.

[4]中共安徽省委党校函授部.简明安徽省情[M].合肥:安徽人民出版社,2005:200.

[5]苏桦,侯永.当代中国的安徽[M].北京:当代中国出版社,1992.

[6]安徽省地方志编纂委员会.安徽省志[M].北京:方志出版社,1999.

[7]陈士能.共和国辉煌五十年·轻工业卷[M].北京:中国经济出版社,1999.

[8]王生怀.民国时期安徽文化与社会研究(1912—1937)[M].合肥:安徽人民出版社,2008:343.

[9]闵煜铭.安徽省地理[M].合肥:安徽人民出版社,1991:12.

[10]曾希圣.安徽省人民政府一九五四年下半年工作情况和一九五五年工作任务的报告[N].安徽日报,1955-03-05.

[11]今年将生产更多的机械供应全国煤矿需要[N].安徽日报,1955-02-27.

[12]沈葵.安徽60 年奋斗与发展的辉煌历程[J].党史纵览,2009(10):12-18.

[13]一所新型的高等工业学校——合肥矿业学院[N].安徽日报,1955-06-19.

[14]非法解雇问题获解决[N].皖北日报,1950-03-19.

[15]职工生产积极性大大提高,减轻了生活上的特殊困难[N].皖北日报,1951-10-20.

[16]记芜湖纱厂推广郝建秀工作法热潮[N].皖南日报,1952-11-01.

[17]一个包烟女工成了技术工人[N].安徽日报,1955-06-29.

[18]毛泽东.毛泽东选集(第三卷)[M].北京:人民出版社,1991:1080-1081

[19]新建的合肥搪瓷厂投入生产[N].安徽日报,1955-03-06.

[20]李任之.安徽工业高速发展的十年[J].虚与实,1959(11).

[21]中共党史人物研究会.中共党史人物传:第82 卷[M].北京:中央文献出版社,2002:352.

[22]张培刚.农业与工业化(上卷):农业国工业化问题初探[M].武汉:华中工学院出版社,1984:119.