信访治理伦理困境的政治社会学诠解

田先红

(南昌航空大学文法学院,南昌330063)

·社会理论与社会建设·

信访治理伦理困境的政治社会学诠解

田先红

(南昌航空大学文法学院,南昌330063)

各种不合理上访行为的产生和蔓延,逐渐主导了信访治理的逻辑走向。边缘式上访行为的主流化趋势,是国家转型困局的表征。在全能教化政体走向解体的过程中,意识形态的世俗化和权利话语的弥散,使国家所提供的意识形态对民众的规约能力下降,国家的话语权快速流失。信访治理遭遇的伦理困境,正是国家陷入意识形态缠绕、无力主导意识形态方向和提供强有力的话语权的表现。为扭转国家意识形态转型断裂的局面,走出信访治理困境,需要从政治与治理两个层面统筹安排。

信访治理;伦理困境;政治社会学;国家意识形态转型;法治

一、问题意识

在当下的信访治理实践中,我们时常可以看到这样一幅景象:上访者在上访时经常援用各种话语(比如“为人民服务”、“老百姓的父母官”等),要求政府满足其各种利益诉求。面对上访者的缠闹,政府往往手足无措,最终不得不以各种方式放弃底线和原则,暂时摆平上访者[1][2]。为什么这些上访者在与政府官员周旋的过程中能够占据上风,而官员们往往处于非常被动之地位?这种“农民讲政治,干部讲道理”的尴尬局面究竟彰显出怎样的治理困境?

进一步放宽视界,我们还可发现,当前信访突出问题不仅发生在土地征用、城市拆迁、环境污染等容易产生直接利益冲突的领域,而且表现在转业退伍军人群体、民办教师群体、企业下岗工人群体、返城知青群体和农村离任干部等多个群体的利益诉求上面[3]。换言之,信访突出问题日趋严重不仅表现为反应型利益诉求的增加,而且是竞争型(丹尼斯·史密斯,2000)利益争夺数量的大量上升。为什么竞争型的利益诉求在当下转型社会中会大量增加,成为困扰当前信访治理工作的一个突出难题?

再进一步而言,“花钱买稳定”在信访体制运作中屡见不鲜,这种权宜式的治理方式已遭受众人的诟病。为什么政府要“花钱买稳定”?这种信访维稳方式的产生,除了表明政府在面对上访时的无能为力之外,是否还有更深层次的原因?

对于当前的信访治理困境,学界主流解释模式都集中在对利益表达渠道的批判上面,认为正是因为利益表达渠道不畅,政府缺乏将利益表达制度化的能力,才导致了“越维稳越不稳”怪圈[4][5]。这些研究忽略了一个基本事实,即近30年来中国在政治与行政体制改革、推进民主政治建设上所取得的巨大成就。如果我们承认中国在推进民主政治建设上比以前要进步许多,那么随之而来的问题是,为什么政治上越来越民主、制度建设越来越健全,而上访问题却变得越来越严重?况且,中央也反复高度强调保护农民上访权利,并采取了基层干部大接访等众多政策措施来畅通信访渠道。尽管现实中仍然存在一些地方和基层干部阻挠上访的现象,但总体而言信访渠道是畅通的,只要上访者愿意,他们一般都能将自己的利益诉求传递到科层体制内。所以,如果仅仅将信访治理困境归结为制度和体制问题,我们又该如何面对一个民主和制度建设日益健全而信访治理却呈现“内卷化”趋势的悖论事实?

鉴此,为求得对当前信访治理“内卷化”困境更为恰切的理解,就不能仅仅局限于既有制度和体制上面。本文试图从意识形态转型的角度来理解当前的信访治理困境。本文认为,当前信访治理形成“内卷化”局面,跟转型时期党和国家意识形态能力的削弱有着密切关联。

二、建国以来国家意识形态的流变

新中国成立以来的意识形态变迁可以划分为两个阶段:一是新中国前三十年即毛泽东时代,二是改革开放后的新时代。无论是在社会环境、宣传内容方面,还是在组织方式以及实际效果上面,两个阶段的意识形态都呈现出明显差异。

(一)新中国前三十年的意识形态:全能教化政体

中国的新政权产生于艰苦卓绝的革命环境中。鉴于环境和形势的高度严酷性,中国共产党人必须以强大的意识形态和严密的组织纪律来武装全党,领导各阶层的革命者。同时,新政权为了赢得广大群众的支持,巩固合法性,需要在各个方面凸显社会主义制度的优势。在政治上,必须发展高度的社会主义民主,让人民当家做主;在经济上,要快速实现工业化,生产力高度发达;在生活上,要尽快消灭贫困,让人人都有工作,人们的生老病死都由国家负责。所有这一切,要求国家必须集中有限的资源,加快建设现代化。这从两个方面铸造了新政权的秉性:一方面,国家对人民群众、对社会担负起无限责任,成为一个全能主义政府。国家需要获得超常的社会改造绩效,以体现社会主义体制的优越性,实现自己对人民的庄重承诺。另一方面,国家高度重视对民众的意识形态教育,以强化民众对党国权威及其执政地位的信仰和膺服。国家作为卡理斯玛权威,必须将其所标称的超凡的德才禀赋不断地、反复地向社会大众灌输,进而巩固其执政的合法性。上述两个方面,使得新政权成为一个全能教化政体。全能教化政体对民众承担无限责任,做出了各种各样的承诺。概言之,“每个人只需干好自己的那份工作,剩下的事全都由国家来负责。”[6]49-50国家对民众扮演着家长和监护人的角色,具有浓厚的父爱主义特征[6]51-52。

值得一提的是,在全能教化政体中,尽管国家对民众做出多种承诺,担负无限责任,但是,国家同时也高度强调民众对国家、集体和组织的责任和义务,要求个人服从组织,个体利益从属于集体利益和国家利益。在必要的时候,个人必须为组织和国家做出牺牲。通过这样的道德和责任建构,使民众在享受国家和集体赋予的权利时,也必须履行相应的义务,从而在权利与义务之间保持相对平衡。

(二)改革以来的意识形态变迁:世俗化与权利话语的弥散

改革开放后,此前惯常通过超强意识形态灌输来实现社会动员的总体性支配方式逐渐被淡化,代之以制度化和常规化的技术治理模式。当然,新时代的社会治理也在很大程度上延续了全能教化政体的惯性,仍然高度重视意识形态的功用。只是,跟之前相比,此时期的意识形态发生了重要变化:一是意识形态的世俗化,二是个体权利日益被强调。

随着革命热情和理想主义逐渐退潮,市场经济裹挟的个人主义和现实主义思潮日渐滋长,传统意识形态的作用空间大大缩小。与毛泽东时代意识形态遗产逐渐消退相伴随的,并不是新时期党和国家所弘扬的意识形态的有效进入,而是个人主义、权利本位的泛滥。无论是在党内还是党外,集体主义、为人民服务等传统意识形态的整合功能都在下降。另外,党的意识形态世俗化也在客观上引导人们更为注重当下生活。

意识形态世俗化和权利话语的泛滥,既是市场经济塑造的新型社会秩序使然,又是人们对毛时代全能教化政体弊端进行反思的逻辑结果。全能教化政体建立的是以政治为基础的社会秩序,在这种社会秩序下,个人的利益被放置在国家和集体利益之后,个人利益必须服从于和服务于国家和集体利益。改革开放后,党和国家试图在市场经济框架下构建以利益为基础的社会秩序[7]。但是以利益为基础的社会秩序也带来一些新问题。伴随着经济的发展,人们权利意识日益觉醒,导致各种利益诉求不断扩张。随着越来越多人的利益诉求被释放和调动起来,利益主体更加多元化,给转型中的政治体制带来越来越大的压力。

三、信访治理的伦理困境

信访制度的初衷,是为了密切党群、干群关系,加强中央高层对地方和基层的监控,为群众分忧解难。在中国,社会主义体制所标称的优越性的重要内容之一,就是高度发达的民主政治,是广大群众参与国家和集体公共事务的管理。同时,党还是广大人民群众利益的代表,肩负着为群众谋福利的重任。所有这些,都需要贯彻党的群众路线来实现。信访制度正是群众路线的重要体现,是发展社会主义民主政治的要求。总之,信访制度对于社会主义国家意识形态和政治生活具有重要意义。

在当前国家转型的过程中,信访制度所内涵的意识形态因素,所承载的繁重意识形态任务,给地方和基层政府带来极大考验,信访治理陷入伦理困境,这表现在以下几个方面。

(一)不合理上访大量增加

众多调查研究表明,在当前的信访治理实践中,不合理上访者数量比以前大大增加了。一些上访者利用政府的“软肋”,向政府部门提出种种过高的、不合理的要求。他们在上访过程中常常援引一系列意识形态话语、利用党和国家意识形态的弱点和缺陷,占据道德制高点,对政府造成伦理压力,进而达到诉求目的。2009年,笔者在湖北江华市某镇调研时,了解到有一个上访者在初次上访尝到甜头后,一发不可收拾,几乎每个月都要去上访,将上访作为谋生之重要渠道,成为当地赫赫有名的上访专业户。他通过上访渠道为自己六口之家谋取到5个低保指标,包括有正式工作岗位的儿媳妇也享受城镇低保。他上访时很善于征用意识形态话语来为自己的上访行为增强合法性。比如,他在上访信中写道:“共产党当时打天下是为老百姓,在共产党闹革命遇到困难的时候,人民群众帮助了您,那么共产党应该记得……因为共产党历来都是讲‘以人为本,建和谐社会’,烈士的母亲本应由政府抚养,政府未过问,人民群众承担了这个抚养任务,抚养者现在又困难,领导不能坐视不理。”他讲道:“以烈士母亲赡养为名,才能给一个理由,不然我拿什么理由去上访。我找他们,是要有理由的,找他们批钱。”[4]

在桥镇,通过上访谋利者不只一人。从该镇信访案件总体情况来看,2003年以来,以谋求利益为目的的上访数量明显增加,从税改之前的12.99%上升到税改之后的29.50%,增加了16.51个百分点[8]。

另据申端锋在河南某乡的研究表明,无理上访在近年来也呈快速增长趋势[2]。孙敬林的研究指出,无理上访在所有信访案件中所占比例从2001年的4%上升到2008年的31%[9]。另据一项在J省全省范围内进行抽样问卷调查的数据显示,被调查者在回答“您认为当前不合理上访的严重程度”这一问题时,选择“很多”和“较多”答案所占比例分别为6.6%和29.1%,两者合计高达35.7%。①此数据来源于2011年江西经济社会发展重大招标课题组“江西当前面临的突出社会矛盾与创新社会管理研究”在江西省全省范围内开展的抽样问卷调查。

不合理上访数量的迅速增加,给信访治理工作带来巨大挑战。调研时,许多信访工作者抱怨信访工作很难开展,一些群众要求过高、诉求不合理,无法满足他们要求。J省信访局工作人员估计:“现在到北京上访的里面有50%都是要求过高、诉求不合理的。”甚至还有人认为80%到北京上访的都是无理的[10]。虽然他们的话语可能夹杂有情绪因素,估计过高,但我们也可从中看到不合理上访已成为困扰信访治理工作的一个难题。

不合理上访者在上访时的一个非常重要的特征,就是善于征引意识形态话语为自己的利益诉求辩护,提供道义和合法性支撑。面对这些上访者的意识形态话语,政府部门往往只能尽力甚至以牺牲底线原则的方式满足他们的要求。在双方的意识形态话语权较量中,上访者占据了上风。

(二)“弱者”成为一种上访武器

弱者总是让人同情的。弱势群体理应得到国家和社会更多的关照,这是社会公平正义的体现。一般而言,上访者常常被视为弱势群体。政府有责任和义务保护上访人的权利。一旦某地出现政府截访、劫访或者打压上访者事件且被曝光时,往往会迅速引发社会公愤。不过,这只是信访问题的一个面相而已。在现实中,还有一些上访者利用自己的弱者身份上访,使之成为一种达到诉求目的的武器。

为了迫使政府满足自己利益要求,一些人上访闹事时都先动用老头老太太、残疾人、妇女等弱势群体上阵,让他们在政府部门哭闹、下跪或者长期滞留。对于这些弱势群体,政府部门无可奈何,更不敢采取强制措施,否则就可能落下“打击报复上访者”、“侵害弱势群体”的人道主义罪名。所以,面对这些“弱者”的反制,政府为避免事态扩大化,往往用金钱打发上访者,尽快息事宁人。尽管有些事由并非政府过错,或者起码政府并不负有直接责任,最后仍然是由政府埋单。中共湖北省H市委宣传部某副部长讲道:“现在农民上访已经成为基层最大的问题。只要死了人,即使自己打架死人,农民也找政府闹。逢死必闹,闹事就是要政府给钱。现在黑社会介入死人闹事事件中,黑社会帮你策划,产业化经营,收入(指政府给的钱)分成。他们组织上街游行,每人每天50元,一包烟。任何事情他们都组织老头老太太堵政府大门,毫无办法。”[11]本来,许多民事纠纷可以通过法律途径解决,能够在程序、制度框架和平台上理性协商调解。但是一些上访者抓住政府的“软肋”,只要出事就找政府缠闹,将死者尸体抬到政府,动员老人妇女堵门,把事件扩大化,使得政府不堪重负。本来政府并不负有直接责任,但迫于群众的压力,最后不得不“花钱买平安”,对当事人进行赔偿。

除了动员弱势群体上阵外,一些上访者还运用自伤、自残、自杀(自焚)、哭闹、下跪以及长期滞留在政府办公地点等非正常甚至极端方式来威胁政府,给政府带来巨大的伦理道义压力。还有的上访者跟大众传媒建立合作关系,利用传媒的力量对自己的“维权”行为进行包装、粉饰,博得社会公众的同情和支持[12]。在媒体和社会公众的支持下,上访者在与政府博弈的过程中占据上风,很容易提出更高的要求甚至是不合理要求,从而使自己的权利诉求迅速扩张。

这些上访者正是把自己的“弱者”身份作为武器,利用人道主义、人权话语对政府形成制约,使政府不得不满足他们的要求,甚至是不合理要求。对“作为武器的弱者”身份的借用,表明弱者已经在事实上转换为“强者”了。在这种博弈和冲突过程中,法律制度被抛弃在一边,当事人秉信“会哭的孩子有奶吃”,想方设法把事情闹大,形成“民欺官”的局面,让政府无法下台。

一般地,相对于强者而言,社会的弱者所能动用的资源和权力极少,所以,他们在与强者抗争时往往需要采取超出既定框架的博弈策略。在上访过程中,如果上访者因为自身正当利益诉求未能得到较好的维护和保障而采取非常规甚至极端行为,那么他们的行为具有一定正当性。但是,如果上访者将“弱者”作为一种武器,动辄以各种极端手段和方式来要挟政府,那么“弱者”已经在这种博弈过程中发生了变异。在这个意义上,当前上访行为的极端化,并非完全是利益表达渠道不畅的结果。

(三)新的利益主体不断被再生产出来

近年来,上访群体人员构成跟以前相比发生很大变化,许多新的利益主体加入了上访大潮中,利益诉求主体日益多元化。根据国家信访局统计数据,近年来由于民生保障政策类原因产生的信访问题数量持续攀升,2010年占信访总量的17.3%。主要涉及国有集体企业改制、民办教师群体、退伍转业军人等[3]。上访的利益主体类型和数量都比以前大大增加。

其中一个非常突出的现象是,由国家政策激励和诱发的利益诉求主体迅速增多,并越来越成为信访治理工作的难点。这些群体包括民办教师、转业退伍军人、返城知青、下岗工人、农村文化广电工作者、农村离任村组干部等。据我们在J省调研了解,主要针对国家政策、要求满足生活利益诉求的上访已经成为最突出的信访问题之一,这些上访群体涉及国有企业改革、上海垦民、民办代课教师、涉军退役人员、城镇集体企业退休人员等。①据江西省信访局提供的资料,在2011年第一季度来省上访诉求中,涉及民生保障问题类占比达26.6%,在各类信访诉求中排名第一。民生保障类上访群体主要包括国有企业改革下岗安置待遇、民办代课教师、涉军退役人员、城镇集体企业退休人员等等。一些人原本一直从未有过上访要求生活保障的经历,但看到其他人上访获得了好处,自己也随之踏上上访之路。还有一些上访者眼见别人获得好处超过自己,保障待遇水平比自己更高,又继续上访要求提高待遇。由此,各个上访者和群体之间形成相互激励、互相攀比的局面,原有的利益诉求主体不断巩固和强化,新的利益主体也陆续被生产出来。

表面看来,这些新的上访群体属于政策激励型表达,是因为国家政策变化或者国家政策设计不够周全带来的,但实际上,国家政策变化是必然之事,且任何一项政策的出台都无法做到尽善尽美,不可能完全照顾到各方利益。若将这些上访的产生都归结为政策因素,那么我们需要反问的是,为什么以前(比如毛泽东时代)同样存在各种各样的政策变动,但并没有导致无法收拾的上访浪潮呢?如果我们注意这些上访者的利益表达内容,可以发现,这些上访者在上访时都采取诉苦的方式,要求党和政府给予生活照顾。所有利益诉求,无外乎都是援引意识形态话语,要求政府承担责任。他们在上访时常常以自己对国家、对社会的贡献作为理由,要求政府给予补偿。比如,民办教师上访时会突出自己对教育事业的贡献,转业退伍军人会强调自己保家卫国、在战争中所做出的牺牲等等。我们当然不能责怪他们的诉求不合理,但发人深省的是为什么这些群体的利益诉求会在当下转型社会中越来越凸显呢?为什么在过去的时代作为人们责任和义务的奉献而在当下社会却纷纷成了自己的“业绩”?甚而可以此来要求国家给予补偿呢?

综合上文,越来越多的上访者利用意识形态话语权,建构起道德优势,对政府形成道德压力,要求政府承担伦理道义责任。面对上访者的道德责任建构,政府往往非常被动,信访治理陷入伦理困境之中。各种不合理上访主导着信访治理的逻辑走向,形塑着大众对上访问题的认知。原先在乡村社会和信访治理体制中处于边缘地位的不合理上访者呈现主流化趋势[4]。

四、信访治理伦理困境的深层逻辑

对当前信访治理的伦理困境,笔者试图从以下几方面展开进一步解剖。

(一)个体权利的凸显

新中国前三十年,国家治理是以群众的观念而不是以公民的观念为指导思想。“群众”的观念着重某些阶层的社会和经济上的权利,而忽略了个人的自由权利。在“群众”观念的指导下,个人利益必须服从于国家和集体大局的利益。改革开放后,“公民”观念成为国家改革的指导原则,公民个体的权利越来越被强调。原来生活在单位、集体的“单位人”逐渐变为“社会人”。随着意识形态的世俗化和权利话语的弥散,各种利益主体都被不断地释放出来。人们对现实利益高度关注,成为追逐利益的原子化个体,形成相互攀比的局面。

对农民个人权益的强调和保护固然是将农民变为公民需要,是建构现代国家的需求。然而,当农民从集体解放出来之后,却似乎并没有朝着改革者所设计的那样顺利转化为他们所期待的公民,而是演变为只讲权利、不讲义务的“无公德个人”。原本,关心群众疾苦,解决群众实际困难,既是《中华人民共和国信访条例》(以下简称《信访条例》)明文规定的内容,也是社会主义意识形态的应有之义。在中国这样一个社会主义国家里,关心困难群众不仅具有一般的社会保障意味,而且是党代表人民群众利益的表现,是社会主义优越性的体现。它具有浓厚的政治正确色彩。

正因为关心群众疾苦、照顾困难户是一种政治正确,所以,当农民上访要求政府给予补偿和救助时,政府便不能对其要求置若罔闻,否则,就是政治不正确。这样的意识形态既为底层民众反映生活困难、表达利益诉求提供了渠道,也给那些希图乘机谋利的搭便车者创造了空间。当上访者要求救助时,政府便面临着如何对其所反映的信息进行甄别的难题,如果这一难题无法解决,则很可能被一部分不合理上访者所利用。面对不合理上访者,无奈的政府只好用低保、困难救助指标来打发他们,出现了“农民讲政治,干部讲感情”的吊诡局面。

(二)国家意识形态转型的失衡

在新中国前三十年的全能教化政体中,国家对民众做出全方位的承诺,担负着无限责任。改革以来,国家的职能有所变化,它逐渐从一些具体领域当中退出。不过,作为一个社会主义国家,它仍然需要彰显体制的优越性,需要兑现诸如“共同富裕”、“小康生活”之类的承诺。换言之,全能教化政体之下国家所担负的无所不包、无限责任的功能依然没有改变。同时,随着以利益为基础的社会秩序的建立、意识形态的世俗化、社会生活的去政治化,国家的教化能力却迅速下降。国家转型的不平衡、不彻底,使得国家继续背负着沉重的负担,同时又缺乏能力来有效应对民众的诉求。

国家转型的失衡,正是各种不合理上访蔓延的重要原因。上访者能够援引意识形态话语,占据道德制高点,要求政府满足其利益要求。这些不合理上访者利用党和国家的传统意识形态来与政府展开周旋。他们以社会主义国家意识形态遗产来要求政府承担责任,政府成为一个担负无限责任的政府。面对上访者的意识形态话语,丧失话语权的政府只能以牺牲原则和底线的方式来暂时达到息诉罢访的目的。在这一博弈场景中,政府工作人员说上访者“不讲法”、“不讲道理”,而上访者则指责政府“不为人民服务”、“干部不像干部”,形成“干部说群众不听话、群众说干部不像话”的局面。

在上访者那里,传统意识形态比如为人民服务、关心照顾困难群众等,是党和政府天经地义之事。一些不合理上访者利用这些传统意识形态来要求甚至要挟政府承担无限责任,满足他们各种要求,包括不合理要求。而党和国家的转型却要求它从过去的无所不包、无所不管的全能型政党和政府解脱出来,转变为一个有进有退、有选择性地治理的党和政府。由此,在民众的期望与党和国家所推动的转型之间存有张力,农村基层信访治理所遭遇的伦理困境,正是这种张力难以弥合的表现。

当前信访治理的伦理困境表明,国家政权的父爱特性并没有改变。群众仍然以传统的角色要求党和国家对其负责,要求国家“为人民服务”。这种父爱式政权强调和体现了国家对人民群众的深切关怀和爱护,但它同时也带来诸多问题。尽管各种新的意识形态不断被创生出来,试图替代传统意识形态,而在实践中政府和农民却又仍然持有传统的意识形态,由此导致的局面是新的意识形态的功能未能充分发挥,而传统意识形态又逐渐衰退。

(三)中央与地方合法性的失调

信访制度功能的正常发挥取决于中央、地方(基层)与农民之间的博弈关系状况。在理想状态下,地方能够有效治理信访问题,既解决合理上访者的难题,又能够有效制约不合理上访,同时,所有上访者都是合理上访,不合理上访缺乏生存空间,而中央能够从有限的合理上访者中掌握地方和基层的相关信息,较好地掌控地方和基层干部。这一理想状态的形成,需要三个基本条件:一是信访渠道必须畅通,使真正有冤屈者能够下情上达;二是上访必须有一定的风险和成本;三是地方和基层必须有足够的资源和能力解决上访农民反映的问题,并有效应对不合理上访行为[13]。

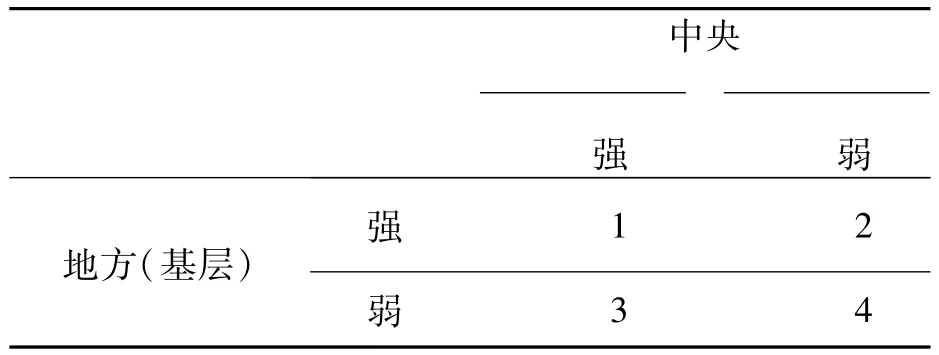

而当下的问题恰恰在于,信访治理体制和乡村体制改革使得后两个基本条件无法满足。从信访治理体制来看,中央为敦促地方和基层重视上访问题,实施了高强度的集权化改革,制定了一系列严格的考核制度和指标体系,给地方和基层带来巨大的信访维稳压力。在乡村体制改革上面,中央也通过一些改革措施削弱了乡村集体的权力和资源,放大了农民个体的权利。这些改革措施使得地方尤其是基层丧失了解决实际问题、有效应对不合理上访的能力。同时,中央将所有过错及责任压到地方和基层的偏向,以及整个社会对基层干部的“污名化”,加剧了基层合法性的快速流失,使得基层政权越来越丧失公信力。为了更好地呈现出中央与地方(基层)合法性配置关系,我们用下表来表示。

中央与地方(基层)合法性配置关系

从表中所标示的中央与地方(基层)合法性结合形态看:第1种情况是理想状态,中央与地方的合法性都比较强;第2种情况是中央合法性弱,而地方合法性强,中央缺乏权威,容易形成政令不通局面,严重者可致地方分裂;在第3种形态中,中央合法性强,而地方合法性弱,导致地方无法有效治理辖区内事务;第4种形态是中央和地方合法性都非常弱,社会秩序难以得到有效整合,严重时可能陷入无政府状态。

当前,我们国家中央与地方合法性配置状态正处于第3种情况,即中央合法性强而地方合法性被严重削弱。在这种情况下,信访渠道越畅通,地方和基层越无法应对,只得采取种种丧失原则和底线的方式买平安、买稳定,从而愈加再生产各种不合理上访行为,并继续降低基层政府合法性,最终陷入信访治理“内卷化”困境。这就是地方和基层干部会想方设法对上访者进行截访、劫访,甚至打压上访者,从而造成信访渠道不畅通“假象”的深层原因。背后的问题并不是信访渠道不畅,而恰恰是因为信访渠道过于畅通,上访的风险和成本很小但收益却可观,大量的上访者涌入信访渠道,造成信访系统堵塞。而地方和基层政府又因为种种原因(比如权力与责任的失衡等)无法通过正当化、正常化的渠道来解决信访者的问题。

要改变这一状况,必须重构中央高层与地方合法性配置体系,中央不宜总是“做好人”,而让地方和基层承担所有的过错和责任。中央的权威要维系,同时需要充实地方和基层,重塑地方和基层的合法性和公信力。否则,一味将过错和责任推到地方,一旦出事就撤换地方基层干部,在整个社会建构起对地方干部的道德化谴责氛围,必将加剧地方合法性的流失。当地方和基层合法性慢慢消解之后,信访问题必然向中央蔓延,若中央无法解决,将危及中央的合法性基础。

(四)专断权力的弱化

专断权力是指统治者不必与市民社会群体作制度化例行化协商而独自行使的针对市民社会的权力。在新中国前三十年,国家对少数不合理上访的态度是较为强硬的,并拥有应对不合理上访的有效措施。毛泽东曾说:“在我们社会里,也有少数不顾公共利益、蛮不讲理、行凶犯法的人。他们可能利用和歪曲我们的方针,故意提出无理的要求来煽动群众,或者故意造谣生事,破坏社会的正常秩序。对于这种人,我们并不赞成放纵他们。相反,必须给予必要的法律的制裁。惩治这种人是社会广大群众的要求,不予惩治则是违反群众意愿的。”[14]当时,党和国家在人民群众中拥有高强度的合法性,掌握意识形态话语权,能够对少数不合理上访者形成有力制约。国家可以将惩治少数“无理取闹”者转换为人民群众的意愿,对少数分子采取强制措施是民心所向。通过这一巧妙的意识形态话语建构,国家专断权力得以顺利行使,不合理上访行为得到有效遏制。

改革开放后,信访体制运作也在很长一段时间内延续了新中国前三十年的治理遗产。对于不合理上访、缠访等行为,国家的态度总体而言比较强硬,并且有收容遣送制度作为后盾。不过,随着党和国家意识形态功能的弱化,公民个体的权利越来越被强调,专断权力行使受到的制约也逐渐增强。日益扩张和弥漫的权利话语和快速增长的人道主义压力,给国家行使专断权力带来越来越大的困难。作为国家对上访者行使专断权力重要体现的收容遣送制度遭到越来越多人的诟病,并最终导致了该项制度的彻底废除。于是,国家对于无理上访的处置越来越无能为力,上访的风险和成本相对而言迅速降低。一些不合理上访者乘机加入上访大潮中谋求利益。也有一些原本合理的上访者抓住信访体制的罅漏谋利,转化为不合理上访。从制度文本上看,国家《信访条例》对信访秩序作了严格规定,要求上访者遵守信访规章,否则,科层体制可以行使专断权力,对他们实施强制。

另一方面,干群关系格局的变化使得专断权力难以派上用场。当前的乡村社会干群关系格局的变化使得农民不再惧怕乡村基层政权的专断权力的威慑,他们可以运用法律的武器和意识形态的屏障来为自己提供保护,规避专断权力的制约。

可见,在意识形态上,国家越来越强调依法治理、强调人权和公共服务,这为保护农民合法权益提供了有效保障。同时,意识形态转型也在一定程度上束缚了乡村基层政权的手脚,使得他们管理、规约社会的能力削弱,尤其是无法有效应对胡搅蛮缠而又善于规避国家权力制约的上访钉子户。尽管国家规定可以对违规上访者动用专断权力,但实际上乡村干部顾忌社会影响,一般都不敢对上访者采取强制措施。

专断权力的弱化、信访治理的伦理困境,深刻彰显出国家转型期意识形态的内在张力。一方面,社会主义体制的特性,要求其兑现对民众的承诺,要“保护好、实现好”民众的权利,担负起无限责任。尤其是在民众革命热情减退、价值信仰迷失的情况下,为巩固合法性和执政地位,更需要以各种“安定”民心的方式来维持社会稳定。另一方面,面对来自国内外的人权、人道主义压力,官方日渐丧失了话语权。在应对不合理上访时,显得更加无能为力。甚至只能将上访者定性为“少数别有用心者”或者“精神病人”等,通过变相的方式来控制。

五、迈向现代国家

各种不合理上访行为的产生和蔓延,逐渐主导了信访治理的逻辑走向。这种边缘人的主流化趋势,是国家转型困局的表征。国家意识形态能力的弱化,一方面是国家主动推动治理转型的结果,国家不再如之前那样对意识形态过于倚重;另一方面,国家供给的新意识形态的功能未能充分发挥出来,其对民众的规约能力下降。另外,随着市场经济和各种外来思潮的进入,民间社会中价值观念日渐多元化,大大消解了国家所提供的意识形态的功能。意识形态能力的弱化,意味着话语权的丧失。当前信访治理面临的伦理困境,正是国家陷入意识形态缠绕、无力主导意识形态方向和提供强有力的话语权的表现。

因此,我们需要顺应现代国家建构要求,重新找回意识形态,扭转国家转型过程中意识形态的断裂局面,同时避免泛意识形态化的复归。质而言之,就是要增强国家对基层代理人和农民的规训及动员能力,使基层代理人的行为能够符合现代国家要求,让农民顺利转换成为现代国家所期望的集权利与义务为一体的公民,最终建立起依靠现代法治和公共规则展开社会治理的民族国家。

反观当下的维稳体制和维稳策略,尽管在一定程度上有利于缓解信访突出难题,但无法从根本上求得解决之道。近年来,各地兴起了领导干部大接访运动,试图变“上访”为“下访”。这一制度在强调地方和基层的维稳责任、一定程度上密切党群关系的同时,也会诱使更多的人去上访,强化民众对信访制度的依赖。在官僚体制内部,信访工作机构也在逐步重组,典型的是设立群众工作部,以统筹群众工作。这一举措试图闯出一条新的群众路线,可是,在社会基础已变的大时代背景下,新群众路线的前景仍然有待观察。另外,一些政府部门试图靠恩赐、给予小恩小惠等传统意识形态手段来稳定民心,终究不是长远之计。任其下去,必然给政府加重负担,最后无法兑现承诺时,将酿成难以收拾的局面。

为使信访制度回归正道,必须重新对其进行定位。信访既是一个政治问题,又是一个治理问题,信访难题的解决,必须将政治与治理统筹起来,既要顾及政治全局,又要有治理良方。

在政治层面,要加快国家转型步伐。需要改变全能教化政体的特性,进一步明确国家职能定位,凸显国家自主性,摆脱不合理上访者利用社会主义意识形态遗产对国家权力形成的制约,建构成有进有退、有所为有所不为的现代国家。同时,需要加强意识形态话语权建设,改革传统意识形态教化方式,增强意识形态的功能和效果。另外,还需要对当前过于弥散的权利话语进行矫正,对以“维权”名义进行的不合理上访、无理取闹行为进行规训,还原专断权力行使的正当性与合法性,既使不合理上访者意识到上访的底线,又让社会大众认清不合理上访行为背后的逻辑和上访问题的复杂面相。还需要对民众加强义务、责任教育,塑造权利与义务平衡观念,让民众明白不存在没有成本的权利,更加充分地理解权利与义务的不可分离性,权利的享有须以履行相应的义务为基础。这样才能改变当前权力话语过于弥散的局面,取得意识形态话语权。

在治理层面,要改革既有治理体制。在信访体制上,可以适当减轻地方和基层的信访维稳考核压力,建立压力适度、富有弹性的信访考核体制。同时,应该进一步充实地方政府和基层组织,夯实其治权,重塑其公信力,使它们有能力、有意愿去应对不合理上访行为,解决各种治理难题。当然,在充实地方和基层的同时,还需要加强对基层政权的有效监控,使其行政行为不偏离于国家和农民的期望。此外,应该夯实法治社会基础,主要依靠现代法律和公共规则进行社会治理,树立法治的正当性和权威性。最终,我们需要将信访体制运作引导到法治轨道上来,凡能在法治框架下解决的问题,应该通过法律途径解决。对于上访谋利、无理取闹等不合理上访行为,最终也应该纳入法治化的治理轨道。如此,方能既保护大多数农民的权益,又能有效规制少数不合理上访行为,使信访制度回归正道。

[1]田先红,陈玲.上访专业户生成机制研究——基于杨云发故事的讨论[C]//黄宗智.中国乡村研究:第9辑.福州:福建教育出版社,2012.

[2]申端锋.治权与维权:和平乡农民上访与乡村治理[D].武汉:华中科技大学博士论文,2009:366-374.

[3]张恩玺.新时期信访工作创新和社会管理创新[J].信访与社会矛盾问题研究.2011,(4):6-17.

[4]田先红.治理基层中国——桥镇信访博弈的叙事(1995—2009)[M].北京:社会科学文献出版社,2012.

[5]清华大学社会发展研究课题组.北京维稳陷“越维稳越不稳怪圈”[N].中国青年报,2010-04-18.

[6][匈]雅诺什·科尔奈.社会主义体制:共产主义政治经济学[M].张安,译.北京:中央编译出版社,2006.

[7]郑永年.中国共产党意识形态的当代转型[EB/OL].共识网.2011-07-12.http://www.21ccom.net/articles/zgyj/gqmq/2011/0712/39201.html.

[8]田先红.从维权到谋利:农民上访行为逻辑变迁的一个解释框架[J].开放时代,2010,(6):24-38.

[9]孙敬林.农村信访问题及其对策研究[D].武汉:华中科技大学博士论文,2010:67.

[10]欧阳忠球.从赴京接访看我国现行信访体制的缺陷[EB/OL].三农中国网.2006-11-19.http://www.snzg.cn/article/2006/1119/article_2466.html.

[11]贺雪峰.乡村的去政治化及其后果[J].哈尔滨工业大学学报:社会科学版,2012,(1):30-41.

[12]崔晓林.“燃烧”的宜黄:“9·10”拆迁自焚事件调查[J].中国经济周刊,2010,(39):28-31.

[13]贺雪峰.国家与农民关系的三层分析[J].天津社会科学,2011,(4):68-72.

[14]毛泽东.关于正确处理人民内部矛盾的问题[N].人民日报,1957-06-19.

An Explanation of Political Sociology for Ethical Dilemma of Petition Governance

TIAN Xian-hong

(School of Humanities and Law,Nanchang Aeronautical University,Nanchang 330063,China)

The generation and spread of all kinds of unreasonable petition have gradually dominated the logic alignment of petition governance.Themainstream trend ofmarginal petition behavior is the characterization of dilemma of state transformation.In the process of disintegration of all-around enlightenment government,the secularization of ideology and dispersion of rights discourse make the statute ability of ideology offered by the state decline.The right to speak of the state washes out quickly.The ethical dilemma of petition governance precisely displays that the state falls into winding of ideology,can't dominate the direction of it and can't offer forceful right to speak.In order to reverse the fracture situation of ideological transformation and to jump out of the dilemma of petition governance,it is necessary tomake overall arrangements from both political level and governance level.

petition governance;ethical dilemma;political sociology;ideological transformation;rule of law

C913;D63

A

1009-1971(2012)04-0013-08

[责任编辑:唐魁玉]

2012-04-30

教育部人文社会科学基金项目“和谐社会背景下健全农村信访治理机制研究”(10YJCZH142);江西省教育科学规划基金项目“江西农村民办教师上访问题及其对策研究”(11YB377)

田先红(1981—),男,江西赣州人,讲师,硕士生导师,博士,从事农民上访与基层治理问题研究。