英语教学思辨缺席刍议

黄小铭,彭元玲

(仰恩大学 外国语学院,福建仰恩 362014;福建师范大学福清分校 外语系,福建福清 350300)

一、引言

近来年,英语专业人才思辨缺席的问题(黄源深,1998;朱刚,2004; 文秋芳、张燕,2006)已成为英语专家和英语教育工作者研究的热点之一。他们发现英语专业学生和其他专业学生在大学入学时的思辨能力水平相当,但经过四年的学习,英语专业学生在分析问题、独立思考和创新能力方面存在显著缺陷,一旦大学毕业后进入语言应用技能要求较高的职场时,往往不能一显身手,特别表现在英语思辨能力上的欠缺。早在19世纪,德国哲学家尼采就提出,教育不是教人以知识,而是教人以智慧(石中英,2004)。国外许多知名学府都不约而同地秉承着同样的理念,这在他们的校训或名言中都有佐证:A New Way of Thinking(澳大利亚南十字星大学),Rejoice in Discovery and Critical Thought(哈佛大学),the Encouragement of a Questioning Spirit(剑桥大学)。由此可见,培养学生思辨能力是国外大学追求的共同目标,而倡导“百家争鸣,与众不同”则是教学的基本思想。针对英语专业人才思辨缺席的问题,孙有中(2011)提出:“英语专业应该把思辨能力培养纳入核心培养目标。”我校英语系已在新修订的英语专业培养方案中明确培养具有较强的英语思辨能力的创新型、宽口径通才目标,并为此制定了具体的方案。国内英语界已经把培养大学生的英语思辨能力提上了教育教学改革的核心进程,这说明英语研究和教育工作者对语言的本质和语言教学的目的有了更深刻、更广泛的认识。他们不仅仅关注教学模式、教学方法、教学手段的改革,而且更加重视英语人才的培养质量。本文试图从探究英语学习过程,英语专业人才培养目标及语言学习者思辨能力的内涵入手来寻找思辨缺席的原因以及变革的途径。

二、思辨缺席

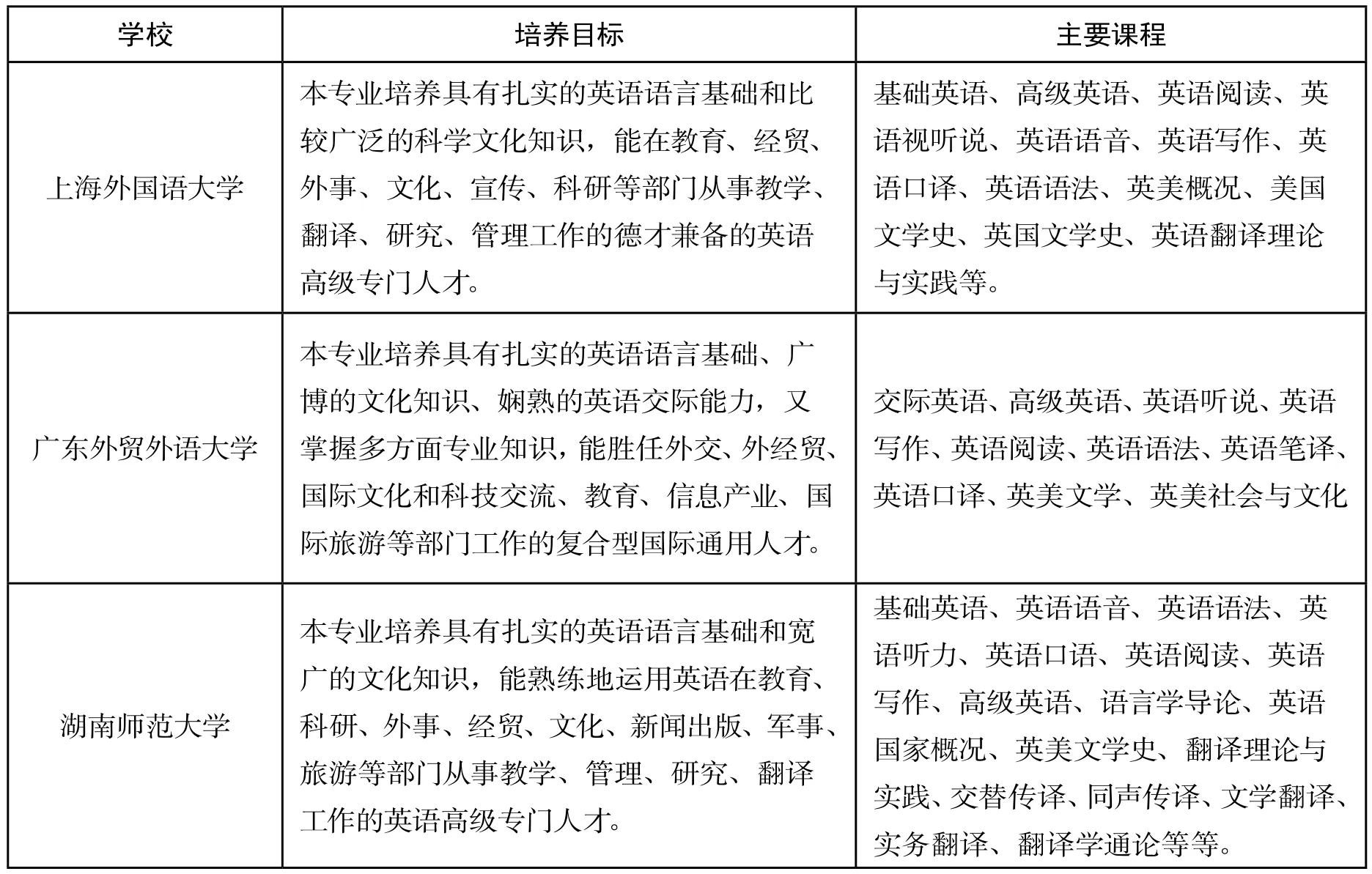

我们首先看看国内三所高校英语专业本科人才的培养目标和主要课程。

学校 培养目标 主要课程上海外国语大学本专业培养具有扎实的英语语言基础和比较广泛的科学文化知识,能在教育、经贸、外事、文化、宣传、科研等部门从事教学、翻译、研究、管理工作的德才兼备的英语高级专门人才。基础英语、高级英语、英语阅读、英语视听说、英语语音、英语写作、英语口译、英语语法、英美概况、美国文学史、英国文学史、英语翻译理论与实践等。广东外贸外语大学本专业培养具有扎实的英语语言基础、广博的文化知识、娴熟的英语交际能力,又掌握多方面专业知识,能胜任外交、外经贸、国际文化和科技交流、教育、信息产业、国际旅游等部门工作的复合型国际通用人才。交际英语、 高级英语、 英语听说、 英语写作、 英语阅读、英语语法、英语笔译、英语口译、 英美文学、英美社会与文化湖南师范大学本专业培养具有扎实的英语语言基础和宽广的文化知识,能熟练地运用英语在教育、科研、外事、经贸、文化、新闻出版、军事、旅游等部门从事教学、管理、研究、翻译工作的英语高级专门人才。基础英语、英语语音、英语语法、英语听力、英语口语、英语阅读、英语写作、高级英语、语言学导论、英语国家概况、英美文学史、翻译理论与实践、交替传译、同声传译、文学翻译、实务翻译、翻译学通论等等。

以上三所学校的人才培养目标大致相同,强调语言的基础知识,英语语言文化知识的掌握,目标是培养学生最终能够用英语作为工具进行教育、外事、国际文化、外贸交流等工作的能力。课程以语言技能、语言文化课程为主。教学目的是训练语言技能、传授文化知识为主。要求学生在语言学习过程中习得听、说、读、写、译的基本功,接受现成的英语语言文化知识。从课程设置和对学生的要求看好像一切都与思辨、创新无关。

1 语言学习

语言学习是英语专业学生所进行的主要学业活动。根据Reber (1967)的解释,语言学习是一种领悟过程(conscious-process)。在这一过程中有两种不同的学习:一种是显性的(explicit),如学习语言规则、生词和惯用法;另一种是隐性的(implicit),如信息的加工和语言运用。Krashen(1991)把语言学习分为语言输入和语言输出,语言输入又可分为高质量的语言输入(roughly-tuned input)和可理解性语言输入(f i nely-tuned input),语言输出分为练习性语言输出(practice output)和交际性语言输出(communicative output)。练习性语言输出是句型操作练习、词语造句、语法规则等一些机械性的操作练习,帮助学习者掌握英语语言知识。交际性语言输出是由教师给出具体的交际任务,引导学生充分地调动已掌握的语言知识,用目的语进行交际活动,交际语言输出明显是一种创造性活动。后来Anderson(2000)提出了自适应控制理论(adaptive control of thought rational),进一步阐述了二语学习过程。他认为,学习者由陈述性知识向程序性知识的过渡需要经历三个阶段:有意识的认知或陈述阶段(cognitive or declarative stage)、联想或程序化阶段(associative or procedural stage)、自动化阶段(automatic stage)。自适应控制理论支持了显性和隐性学习的对接,即外显知识可 通过练习转化为内隐知识。

图1 语言学习过程

2 交际能力

英语语言学习的最终目的是培养学生能用英语作为工具进行教育、外事、国际文化、外贸等工作的交流活动。语言交际能力是教学目的的最终关怀。交际能力这一概念最初是由美国社会语言学家Hymes(1972)提出来的,主要包括四个方面:语法性(从语言形式来检验)、可接受性(从心理学角度来分析)、得体性(是否符合目的语使用者的说法)、实际操作性(从文化角度来评价)。交际能力是一个极为复杂的知识和技能体系,包括一个人的语言知识、社会文化背景知识、文体知识、认知能力、情感因素、逻辑、推理等其他知识。英语交际教学法是一种可根据教材内容灵活使用的协商互动的对话教学模式,它会随着主题、场景、对话人的思想而变化。在交际过程中,参与者多数情况下处于一种交流、交往、交际中,通过听、说、读、写等具体的行为去吸收信息、消化信息、分析信息、判断信息再到传达信息,整个过程涉及分析、判断、综合和创新,亦即思辨界入。英语交际教学法是用语言去学习语言(using language to learn)和学会用语言(learn to use language),而不是单纯的学语言(learning language),更不是学习关于语言的知识(learning about language),其核心是让学生获得足够的交际能力(Littlewood,1981)。

3 思辨能力

20世纪50年代,美国著名教育心理学家Bloom提出了较有影响的教育目标分类学。他把教育目标分为三大层面:情感、动作技能和认知。Anderson(1990)对Bloom的认知能力分类又进行了改进,提出了一个六级模型。

图2 认知能力模型分类图

从上图可以看出分析、评价、创新才是思辨能力的具体体现,非哲学观点认为是思考+辨析。思考是分析、推理、判断等思维活动,辨析是对事物的情况、类别、事理等进行辨别、分析(朱刚,2011)。美国佛蒙特大学的就业服务中心定义了思辨能力中最为重要的可迁移能力(transferable skill),这种能力不局限于所学的专业,可以应用于多种多样的环境和工作之中,它包括七类能力:思辨能力、研究与调查能力、设计与计划能力、信息管理能力、领导与组织能力、沟通能力、人际交往能力。从以上的定义中不难看出思辨存在于语言学习过程中。语言是一种奇妙的现象,它涉及语言与智力、语言与思维、语言与心智、语言与进化、语言与世界、语言与现实、语义与语用等,所指和意义都有着极其复杂的关系,蕴藏着许多的智慧。从这个意义上看,学习语言就是学习如何开启智慧的大门。

从语言学习过程到交际能力我们可以看出,语言学习者的思辨能力应是一种吸收信息、消化信息、分析信息、判断信息再到表达信息的综合能力,它贯穿在二语学习过程中。学习者的分析、推理、归纳、论证能力及温故、知新、运用、探究、顿悟、充实、创新等能力都在输入或是输出的过程中得以运用。既然这样,我们的师生怎么会思辨缺席正是我们要探究的问题。

三、英语教学中存在的问题

有些教师对本专业培养的人才质量标准、规格、能力要求不清楚,只管完成自己的教学任务,有些甚至对自己课程的教学目的也不明确,更不懂得课程是服务于培养目标的,导致课堂教学不能贯彻人才培养目标的要求。

大多数教师在教学中只顾完成输入语言学习阶段的任务,只有显性学习,没有隐性学习;或者只有练习性的语言输出,没有交际性的语言输出;只进入有意识认知或陈述阶段,没有进入联想阶段,更没有进入自动化阶段。传统的教学理念认为,可理解输入量越多越利于学生习得语言,而没有意识到语言输出才是语言能力和思辨能力提高的有效手段。教师主持课堂的话语时间仍占70~80% (Nuan,1990;赵晚红,1998;王银泉,1999),教师主讲,学生笔录仍是课堂的常见现象。

中国学生很难接受输出活动作为他们的课堂任务,因为他们认为课堂就应该是教师讲解,学生听,记笔记。许多学生担心犯错,常常采取一种不积极的低姿态。中国的仁、义、礼、智传统根深蒂固地影响着他们,怕丢面子,自我保护意识太强。所以,让学生在英语课堂上开展输出活动往往是比较困难的。

教师的教学理念和教学经验决定了他们的教学活动设计,主导课堂的自然是灌输(input)活动。活动设计以练习性的语言输出、有意识认知或陈述活动为主,很少设计交际性语言输出或联想创作活动。他们害怕一旦把活动交给学生,课堂就会难以驾驭,常常还得应对学生对自己思辨能力的挑战。一些教师产生职业倦态,没有坚持不断学习,更新知识,往往会害怕这样的挑战。因为协商互动输出对教师的语言能力、知识面、理解力、观察能力、分析能力、对教学内容的临时整合能力和对课堂教学的组织能力等多方面的要求更高了。

由于长期以来教师主宰课堂,部分教师往往拿着书本分析得清清楚楚,详详细细,学生不用自己思考。教师的课堂内容只局限在课本上,没有给学生留下思考探索空间。形成了教师依赖书本,学生依赖教师和书本(甚至教参),最终造成学生主动性不够,创新热情不高,语言交际能力差的懒动循环。

教学反馈少且不妥,往往导致学生失去兴趣和信心。教师对学生的课堂表现及作业反馈不够。由于学生人数多,课堂上缺少互动,教师的评价少,加上学生又很少做笔头作业,也几乎没有课程论文任务,师生沟通甚少,教学环节缺少检查考核与反馈,不像国外教师对每一个学生的作业、论文都认真批改,师生交流频繁,学生清楚自己的优点和存在的问题。中国教师也不太擅长有的放矢地评价。

以上种种原因造成了英语人才的思辨缺席。教师只会讲语法,帮助学生理解原文,没有启发智慧的言语内容。语言是文化和知识的载体,人是智能的动物。 “大脑就像降落伞,打开时最有效” 这句名言给我们的启发是外语教学的任务不能仅仅局限于传授语言知识。我们不仅要系统地认识语言的结构,掌握词汇、语法、语义,还要系统地认识语言的功能,进行语用操练,进行语言创作,以符合语言固有的方式和习惯来表达语言,最终达到有效的交际。洪堡特(2008)曾说过:“语言绝不是产品,而是一种创造活动。”

四、提高思辨能力的建议

主要依赖记忆的语言学习不可能产生深刻的思维。Bruner认为,教育的目的在于发展理解力和认知的技能与策略,而不是获取关于事实的现成信息,主张课程在其固有结构外(William & Burden,2000)。在教学中可以设计头脑风暴环节,采用启发式提问,激发学生思维,培养学生的创造性思维能力。

以学生为中心并不是简单地重新分配课堂时间,亦或降低老师的作用。真正以学生为中心就必须做到教师的教学不仅要涉及教学内容,更重要的是应该以所教对象以及学习过程和学习特点为基础来组织教学的各个环节。现代科学技术提供了很多获取知识的途径,鼓励学生向书本外扩展知识,组织学生小组活动,让他们交换和分享知识、个人观点、个人生活经验感悟,从而提高他们的语言输出能力和语言创作能力。

采用任务式教学法,使学生成为doer,creator,力求做到任务教学的三个环节: present language,practice language,produce language。让学生用语言去学习语言和学会用语言。学生获得的并非全都是现成的结论或知识点,而是一种探索式和主动的认知体验,获得的是实际运用能力。教学中可设计某个工作环境和附有具体工作内容的案例教学活动,案例通常是一个有待解决的问题,需要进行探讨、找到答案的难题。在案例活动中,学生必须对问题进行分析、推理、判断,进而选择问题的解决方案,最后内化语言内容,表达观点。此活动能有效帮助学习者进行复杂的思维,是一种教会学生思考,解决问题的学习方法。

课堂讨论是一种能够活跃课堂气氛,增进师生感情的有效活动。讨论需要学生积极参与,各抒己见。通过讨论习得新知识,懂得新概念,更重要的是,争辩出智慧。教师也可以不时地活跃一下气氛,让学生在和谐、积极、平等的氛围中愉悦地学习。教师要以亲切的目光注视每一位学生,对学生的发言给以积极的评价和真诚的鼓励,不要吝啬自己的表扬,使课堂处于一种动态评价中,让学生的智力在教师的赞扬声中得到无限地修改和发展,力求把课堂扩展为提高学习能力的学堂(student-empowered class)。

五、结语

单纯的语言教学不是教育,教育是使学生学会怎样学习,特别是持续的学习,使学习经验富有个人意义,有益个人成长。Glaserf i eld认为,教育就是赋予学习者独立思考的权力(William & Burden,2000)。教师对建构主义教育思想的最好实践就是使用对话教学而不是向学生灌输信息。知识教育是单向的教学讲授,智慧培养是建立在老师和学生双方的体验性反思和辩难的基础上的。知识教育可通过耳提面命、死记硬背、作业考试来完成,智慧的培养则需要参与、体验和领悟。

思维决定语言,语言表达思想。思辨能力永远是智慧的体现。我们培养的人才决不能是没有思想的人,语言的精通更是提升智慧的前提。吸收信息、消化信息、分析信息、判断信息再到表达信息是英语人才的基本能力。严谨的逻辑、敏捷的思维、睿智的对话、雄辩的口才更是语言学习者追求的目标。石坚 (2010)曾以精练的语言概括了语言学习的内容:the art of public speaking,the art of argumentation,the art of communication,并以此来达到英语专业人才的最终培养目标,即技能、思维、修养全面提升的要求(陆谷孙,2009)。

[1]Anderson,J.R.Cognitive Psychology and Its Implication[M].New York: Worth Publishers,2000.

[2]Hymes,D.On Communicative Competence[A].In J.B.Pride & J.Homes(eds.)Socio-linguistics[C].Hamondsworth: Penguin,1972.

[3]Krashen,S.Principles and Practice in Second Language Acquisition[M].Hertfordsire: Prentice Hall Regents Ltd.,1991.

[4]Littlewood,W.Communicative Language Teaching[M].Cambridge:Cambridge University Press,1981.

[5]Reber,A.S.Implicit Learning of Artif i cial Grammars[J].Journal of Verbal Learning & Verbal Behaviour,1967,(77): 317-327.

[6]Williams,M.& R.L.Burden.Psychology for Language Teachers[M].Beijing: Foreign Language Teaching and Research Press,2000.

[7]黄源深.思辨缺席[J].外语与外语教学,1998,(7): 1.

[8]陆谷孙.余墨二集[M].上海:复旦大学出版社,2009.7.

[9]石坚.英语专业教学与创新人才培养——英语专业学科建设的再思考[A].外研社高级英语专业教学研修班,2010.

[10]石中英.教育哲学导论[M].北京:北京师范大学出版社,2004.128

[11]孙有中.突出思辨能力培养,将英语专业教学改革引向深入[J].中国外语,2011,(3):54.

[12]王银泉.教学方法和非语言因素对英语教学的影响[J].外语教学与研究,1999,(4):48-49.

[13]威廉·冯·洪堡特.论人类语言结构的差异及其对人类精神发展的影响[M].北京:商务印书馆,2008.

[14]文秋芳,周燕.评述外语专业学生思维能力的发展[J].外语学刊,2006,(5):76.

[15]赵晓红.大学英语阅读课教师话语的调查与分析[J].外语界,1998,(2):17-22.

[16]朱刚.英语专业的人文困惑[J].郑州大学学报,2004,(5):132.

[17]朱刚.英语专业教学与思辨能力培养[A].外研社高级英语专业教学研修班,2011.