百合基本营养成分和活性物质研究进展

李玉帆 明 军 王良桂 袁素霞 刘 春 王 莹 梁 云冯慧颖 徐雷锋

(1南京林业大学风景园林学院,江苏南京 210037;2中国农业科学院蔬菜花卉研究所,北京100081)

百合(Liliumspp.)是百合科(Liliaceae)百合属(Lilium)种和品种的统称,是重要的食用、药用和观赏植物。百合在中国栽培历史悠久,目前规模栽培的食用百合主要有兰州百合〔L. davidiiDuch. var.unicolor(Hoog)Cotton〕、卷丹(L. lancifoliumThunb.)、百合(L. browniiF. E. Br. ex Miellez var.viridulumBaker)和川百合(L. davidiiDuchartre)(杨云光和邓成忠,2002)。百合含有多糖、甾体皂苷、酚类化合物、黄酮类化合物和生物碱等活性物质,曾连续3次被中国卫生部列入药食兼用资源目录(李红娟,2007)。《中华人民共和国药典》收录的药用百合为细叶卷丹(L. pumilumDC. Fish.)、百合(L. browniiF. E. Br. ex Miellez var.viridulumBaker)和卷丹(L. lancifoliumThunb.),其入药部位是干燥的肉质鳞叶,用于阴虚久咳,痰中带血,虚烦惊悸等(中华人民共和国卫生部药典委员会,2005)。

1 基本营养成分

1.1 基本营养物质

百合含有蛋白质、碳水化合物、脂肪、矿质元素等基本营养物质。胥京宜(1999)测得百合鳞茎中还含有 VB1、VB2、VC和泛酸、胡萝卜素等。现将已报道的百合鳞茎基本营养成分的测定结果列于表1。

表1 百合鳞茎基本营养成分

由表 1可知,百合鳞茎中水分和脂肪含量较低,蛋白质含量比一些茎叶类的蔬菜要高,是大白菜的10倍,淀粉是其主要的营养成分,含量与富含淀粉的马铃薯类似,据报道马铃薯淀粉含量为75%~80%(DW)(宋国安,2004)。

膳食纤维被称为人体的第7大营养物质,粗纤维和果胶都是膳食纤维的组成成分。据悉,粗纤维含量达到2%以上的食物属于粗纤维食物,表1中3种百合的粗纤维含量都达到了这一标准。另据常银子(2003)报道,麝香百合渣和卷丹渣的膳食纤维含量分别为43.5%和45.1%,其鳞茎是开发膳食纤维类功能性食品的优良材料。

据表 1分析不同百合品种间营养物质的差异,可知卷丹的还原糖、果胶及淀粉含量比兰州百合和百合的略低,但差异并不很大,而因其带有苦味,常被称为药百合;兰州百合鲜食口感偏甜,几乎没有苦味,所以常被称为甜百合或菜百合;百合(龙牙百合)鳞片较厚,淀粉含量较高,鲜食口感粉性。

李红娟(2007)用氨基酸自动分析仪测得兰州百合和卷丹干燥鳞茎中含有天冬氨酸、丝氨酸等17种氨基酸,其中包括苏氨酸、蛋氨酸、苯丙氨酸等8种人体必须氨基酸。卷丹鳞茎的氨基酸总量为11.53%,其中必须氨基酸含量为3.20%,占总氨基酸含量的27.75%,这一比例低于优质蛋白质必须氨基酸占总氨基酸含量 40%左右的标准(徐圣友 等,2005)。但卷丹鳞茎的总氨基酸含量比兰州百合高1.17%,必须氨基酸含量高0.21%。

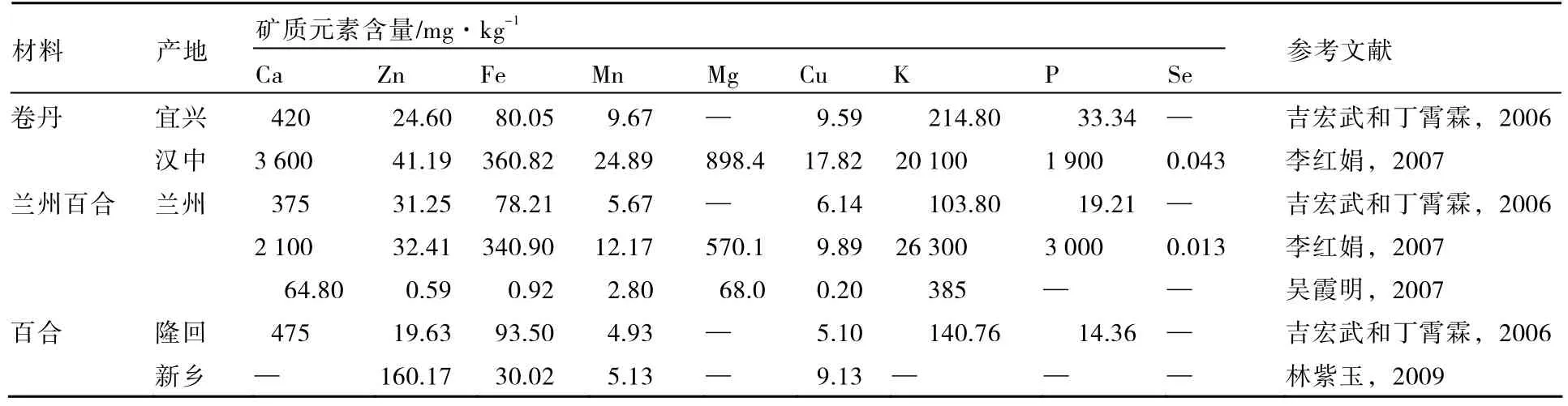

吉宏武和丁霄霖(2006)、李红娟(2007)、吴霞明(2007)测定了部分百合鳞茎的矿质元素含量(表2),由于百合鳞茎中的矿质元素含量受各地土壤影响很大,所以不同产地结果存在较大差异,如卷丹和兰州百合鳞茎中Ca、K等元素在不同产地的含量相差很大。

另据李睿(2008)研究报道,将百合归为富钾、富磷、富锌型蔬菜,且百合鳞茎的 Zn平均含量达 13.2 mg·kg-1,比富锌叶用莴苣和芫荽中的锌含量高 2~4倍,属于天然功能性蔬菜。

表2 百合鳞茎中矿质元素含量

1.2 磷脂

吴杲和吴汉斌(1997)分析了卷丹、百合、川百合、药百合(L. speeiosumThunb. var. riosoidesBaker)和麝香百合(L. longiflorumThunb.)鳞茎的磷脂成分,证实都含有脑磷脂和卵磷脂,其中卷丹和百合的总磷脂含量是其他3种百合的5倍以上。另据Shimomura等(1988)报道,卷丹及百合鳞茎中的磷脂主要以磷脂酰胆碱(PL)、双磷脂酰甘油(DPG)、溶血磷脂酰胆碱(LPS)、鞘磷脂(SM)为主。李红娟(2007)测定了卷丹和兰州百合新鲜鳞茎中总磷脂的含量,分别为2574.0 mg·kg-1和1089.2 mg·kg-1,是黄瓜的2~4倍,是马铃薯的2~3倍,而富含磷脂的豆类作物如花生的总磷脂含量为6200 mg·kg-1(胡小泓,1984)。

2 活性物质

2.1 主要活性物质及分布

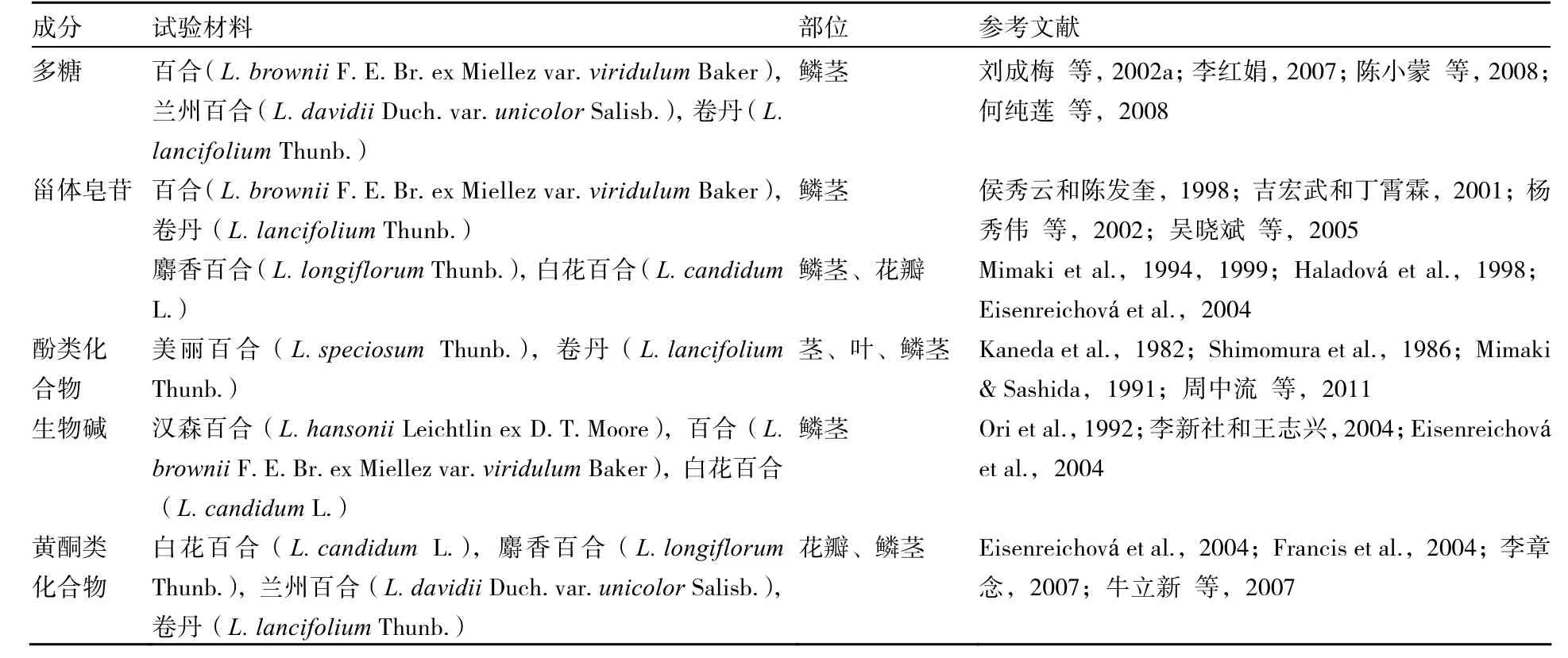

百合所含活性物质分布在花、叶、鳞茎等部位,目前已知的有多糖、甾体皂苷、酚类化合物、黄酮类化合物和生物碱等(表3)。

表3 百合各部位活性物质研究现状

2.1.1 多糖 多糖是生物细胞中的一类重要的高分子碳水化合物。刘成梅等(2002b)研究了百合的药效功能,结果表明百合多糖具有降血糖、抗肿瘤、抗氧化等功效。百合鳞茎中多糖含量很高,孙俊等(2010)测定了不同产地的百合鳞茎的多糖含量,结果都在15%以上。

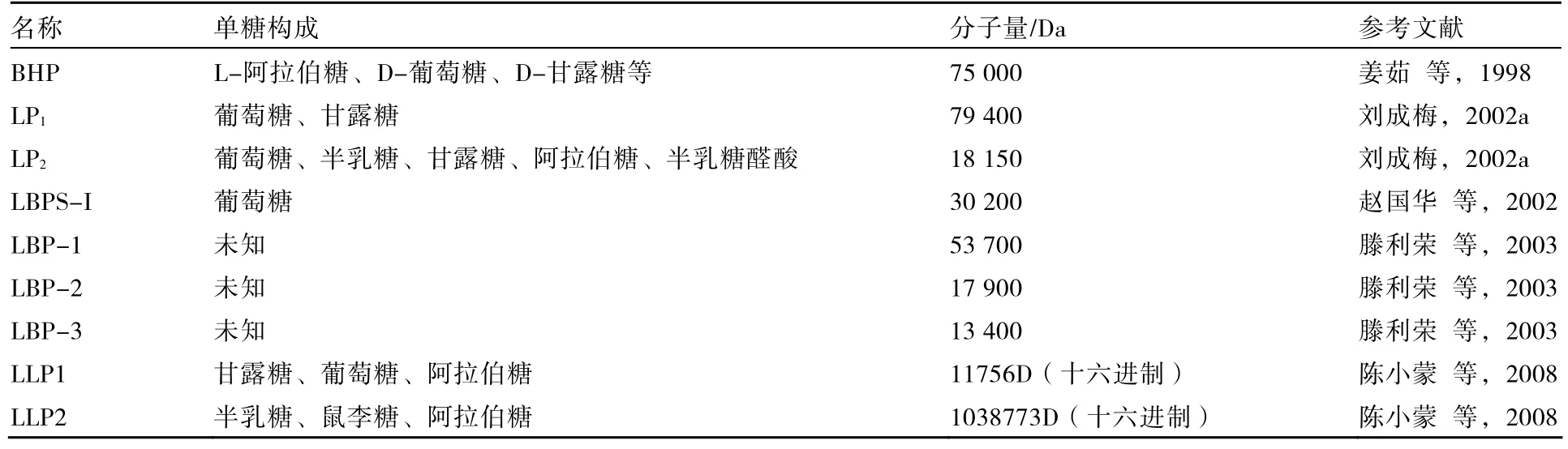

国内学者目前共分离得到了 9种纯百合多糖,详见表 4。但是大多数都缺乏详细的构效信息,如单糖之间的连接方式,而且高级结构的研究还是空白(任利君 等,2005)。此外,虽然研究证实了百合多糖具有免疫调节、抗肿瘤、抗氧化、降血糖等药理作用,但并未详细研究其具体的作用过程,更未进行细胞水平和分子水平的研究(朱泉 等,2012)。

表4 百合多糖的分离纯化

2.1.2 甾体皂苷 甾体皂苷是由甾体皂苷元和糖通过糖苷键链接而成的一类糖苷,种类繁多,结构复杂,是目前百合鳞茎活性成分研究的主要部分。Mimaki等(1994)从麝香百合鳞茎中发现了一些甾体皂苷化合物,且研究表明它们具有抗肿瘤、抗氧化等活性。侯秀云和陈发奎(1998)从百合中新发现的一种甾体皂苷还对 SO2引起的小鼠咳嗽有镇咳作用。吴晓斌等(2005)研究证明百合皂苷溶液对Co2+与H2O2产生的羟自由基的清除作用比人参皂苷强。Mimaki等(1999)从白花百合中分离得到了许多甾体皂苷成分。Nakamura等(1994)从杂交百合品种 Star Gazer中获得了一种新的甾体皂苷,即(25R,26R)-26-甲氧基螺甾烷-5-烯-3β-ol 3-O-{O-α-L-吡喃鼠李糖-(1→2)-O-〔6-O-乙酰基-β-D-吡喃葡萄糖-(1→4)〕β- D-吡喃葡萄糖苷}。Haladová等(1998)和 Eisenreichová等(2004)则主要分离提取了白花百合鳞茎和花瓣中的甾体皂苷类化合物。侯秀云和陈发奎(1998)、杨秀伟等(2002)分别从百合(L. browniiF. E. Br. ex Miellez var.viridulumBaker)和卷丹鳞茎中分离得到β-谷甾醇等5个甾体皂苷类化合物和卷丹皂苷A等新化合物。吉宏武和丁霄霖(2001)从百合中分离得到了两种甾体皂苷,经鉴定百合皂苷1为含有提果皂苷元与3个糖基的甾体皂苷;百合皂苷2为含有薯蓣皂苷元与3个糖基的甾体皂苷。胡文彦等(2007)、周中流等(2010)亦从卷丹鳞茎中分离得到了甲基-α-D-吡喃甘露糖苷等甾体皂苷化合物。

2.1.3 生物碱 百合属植物鳞茎中的生物碱类成分主要为甾体类生物碱,如β-澳洲茄边碱(Mimaki et al.,1992)、秋水仙碱以及吡咯类生物碱(Eisenreichová et al.,2004)等。由于秋水仙碱能抑制细胞有丝分裂过程中纺锤体的形成,在农业作物育种和医学抗癌治疗上有极其重要的作用,因此是目前提取分离的主要生物碱类成分。

2.1.4 酚类化合物和苦味物质 酚类化合物主要分布在百合的叶片和鳞茎中(Kaneda et al.,1982),目前从百合属植物鳞茎中分离得到的酚类化合物主要有酚类糖苷、酚甘油类糖苷、酚甘油酯等(童晓翠,2008)。周中流等(2011)分离得到了3,4-二羟基苯甲醛、邻羟基苯甲酸等5个酚类化合物,并比较了分离所得的甾体化合物与酚类化合物清除ABTS和DPPH自由基的作用,结果表明酚类化合物的抗氧化作用比甾体化合物强。Shimomura等(1986)、Mimaki和Sashida(1991)从美丽百合鳞茎中分离出麝香百合苷 A〔liliosideA〕、3,6-二阿魏酰基蔗糖、拉哥罗甙(regaloside)、1-O-阿魏酰基-3-O-对香豆酰基甘油(1-O-feruloyl-3-O-p-coumaroylglycerol)等酚类化合物。

Shimomura等(1986)研究表明,某些百合鳞茎中的苦味物质主要是一些酚苷类物质,如湖北百合中的拉哥罗苷C、甲基拉哥罗苷A等。此外,秋水仙碱和苯丙烷类糖苷等生物碱和苷类物质也具有苦味(任凤莲 等,2002)。

2.1.5 黄酮类化合物 百合属植物中的黄酮类物质主要集中在花、叶等地上部位,鳞茎中也有。Francis等(2004)从麝香百合花中分离提取了槲皮素、山奈酚、查尔酮等十多种黄酮类化合物,并研究了山奈酚和槲皮素的抗氧化、抗炎症等药效作用。李章念(2007)测得卷丹中黄酮含量为0.591%~0.634%,高于兰州百合鳞茎中的黄酮含量,这也许与卷丹的药用作用有关。

2.2 药用百合活性成分指纹图谱研究

中草药的指纹图谱是通过仪器分析手段标示出其所含药效成分的一种色谱图或光谱图,是认可度较高的控制中草药质量的有效手段(王辉和童巧珍,2009)。目前百合鳞茎中的主要药效成分还未被完全掌握,而且不同产地的药用百合其药效成分也存在一定差异,张志杰等(2006)建议通过建立药用百合的HPLC和GC-MS指纹图谱,作为控制药用百合质量指标的方法。

李林等(2005)、张慧芳等(2006)、张志杰等(2006)、胡敏敏等(2007)研究了卷丹鳞茎不同提取部位的药效学情况,得出了百合的低极性部位是其主要的药效部位,并建立了18批不同产地的药用卷丹、百合和食用兰州百合该部位的GC-MS指纹图谱,结果表明不同产地、不同品种的16批药用卷丹(L. lancifoliumThunb.)和百合(L. browniiF. E. Br. ex Miellez var.viridulumBaker)的整体相似度在0.85以上,而其余2批食用兰州百合的相似度较低。此外,食用兰州百合、药用卷丹和百合化学成分存在明显差异。药用卷丹和百合中豆甾醇的含量高于兰州百合,从而认为食用兰州百合不可代替药用百合用于临床。

郭秋平等(2011)以湖南产的11批药用百合(L. browniiF. E. Br. ex Miellez var.viridulumBaker)为材料,分别用80%乙醇回流提取1 h,HPLC法测定指纹图谱,结果这11批药用百合的HPLC指纹图谱有13个共有峰,每批的相似度在0.9~1.0之间。

3 问题与展望

3.1 种类的局限性和新品种缺乏

百合属种类繁多,品种多样,中国原产有47个种和变种,而且还有许多特有种,如岷江百合(L. regaleWilson.)、渥丹(L. concolorSalisb.)、湖北百合(L. henryiBaker)等(龙雅宜和张金政,1998)。近年来更出现了一大批农艺性状优良的杂交品种和杂种系,如 LA杂种系和 OT杂种系。但是目前百合营养成分的研究仅局限在龙牙百合、卷丹、兰州百合等几个传统食用百合种类,并未深入研究其他原种、野生种和杂交种,而且不同品种间营养成分和活性物质的比较分析研究亦未展开。食用百合的种类有限,虽然有些种类已用于食用,如铁炮百合,但是其是否能够安全食用缺乏必要的分析研究,尚未排除其可能具有潜在的、慢性的毒害。

所以,扩展食用和药用百合的种类范围,深入研究不同品种百合的营养成分、活性成分和有害成分,选育优良的食用百合新品种,对促进食用和药用百合的开发有积极作用。

3.2 药用百合具体药效成分尚不明确

虽然研究证实百合多糖、皂苷等活性物质具有一定的药理作用,但是起具体药效作用的小分子化合物尚未提取分离得到。而且药用百合活性成分的指纹图谱显示的仅是可能存在的药效成分的色谱峰,而非定性地判断各色谱峰究竟是何种成分,所以药用百合的具体药效成分尚不明确。《中华人民共和国药典》(2005)中规定的药用百合包括卷丹、百合和细叶百合 3种,而这 3种百合间相关成分具有差异,是否应该区别应用,未见研究报道。此外,药用百合是否仅限于这3种,是否有其他百合种类能够更适合入药还需进一步梳理、论证和研究。

3.3 百合深加工产品研发欠缺

百合虽富含多种活性成分,但是目前百合产品深加工技术缺乏。许多百合产品如百合干、百合精粉等都属于初级加工产品,市场认知度和竞争力弱(李玉萍 等,2011)。百合的许多功能性成分,如百合多糖、生物碱等,并没有被开发出来,发挥其药用功效。今后应针对百合的各种活性成分,深入加工,开发成科技含量更高的保健产品供人们享用。

综上所述,百合具有重要的食用、药用及观赏植物价值,但还有很多问题并不明确,急需系统、深入研究,以保障其食用、药用安全性和有效性。今后应系统而全面地对百合属各原种、杂交种和新品种进行筛选开发,明确、分离百合鳞茎中的具体药效成分并加以应用,从而使百合鳞茎中的各类营养成分和活性物质在食品和医学等行业发挥应有的作用。

常银子.2003.百合膳食纤维功能评价的研究〔硕士论文〕.长沙:中南林学院.

陈小蒙,刘成梅,刘伟.2008.龙牙百合多糖的纯化及其分子量的测定.食品科学,29(11):305-307.

郭秋平,高英,李卫民.2011.中药百合HPLC指纹图谱研究.中成药,33(8):1280-1285.

何纯莲,张小艳,杨球桢,杨小红.2008.药用百合多糖提取纯化工艺的研究.湖南师范大学学报:医学版,5(3):7-9,12.

侯秀云,陈发奎.1998.百合化学成分的分离和结构鉴定.药学学报,33(12):923-926.

胡敏敏,蔡宝昌,张志杰.2007.GC法分析药用百合和食用百合的区别.中成药,29(4):476-479.

胡文彦,段金廒,钱大玮,王大为.2007.卷丹化学成分研究.中国中药杂志,32(16):1656-1659.

胡小泓.1984.食品中磷脂的含量.武汉工业学院学报,(Z1):58-68.

吉宏武,丁霄霖.2001.百合皂苷的提取分离与结构初步鉴定.林产化学与工业,21(3):47-51.

吉宏武,丁霄霖.2006.百合化学成分及其淀粉粒结构与一般特性.食品研究与开发,27(2):33-36,43.

姜茹,匡永清,吴少华.1998.百合免疫活性多糖的分离及其组成.第四军医大学学报,19(2):188.

李红娟.2007.卷丹百合营养成分、活性物质及栽培特性的研究〔硕士论文〕.杨凌:西北农林科技大学.

李林,张志杰,蔡宝昌.2005.中药百合有效部位的药效学筛选.南京中医药大学学报,21(3):175-177.

李睿.2008.我国66种蔬菜矿质营养成分的综合评价.广东微量元素科学,15(9):8-16.

李新社,王志兴.2004.溶剂提取和超临界流体萃取百合中的秋水仙碱.中南大学学报:自然科学版,35(2):244-248.

李玉萍,皮小芳,龚妍春,吴光杰,李资玲.2011.百合综合利用及深加工技术研究进展.江苏农业科学,39(4):12-15.

李章念.2007.两种食用百合中黄酮类物质研究〔硕士论文〕.杨凌:西北农林科技大学.

林紫玉.2009.原子吸收光谱法测定新乡百合中的微量元素.光谱实验室,26(2):370-372.

刘成梅,付桂明,游海,涂宗财,万茵.2002a.百合多糖的纯化与化学结构鉴定研究.食品科学,23(5):114-117.

刘成梅,付桂明,涂宗财,万茵.2002b.百合多糖降血糖功能研究.食品科学,23(6):113-114.

龙雅宜,张金政.1998.百合属植物资源的保护与利用.植物资源与环境,7(1):40-44.

牛立新,李章念,李红卷,张延龙.2007.超声波提取卷丹鳞茎中总黄酮研究.中药材,30(1):85-88.

任凤莲,李谷才,李竹英,罗集.2002.百合除苦研究.精细化工中间体,32(6):32-33,59.

任利君,刘俊田,弥曼,梅其炳,刘绍国.2005.百合多糖的研究进展.西北药学杂志,20(6):284-285.

宋国安.2004.马铃薯的营养价值及开发利用前景.河北工业科技,21(4):55-58.

孙俊,张科卫,秦昆明,陈志鹏,蔡皓.2010.不同产地百合多糖的含量测定.南京中医药大学学报,26(1):65-66.

滕利荣,孟庆繁,刘培源,乔晓杭,王兆伏,贺秋华,洪水声,陈佳,刘兰英.2003.酶法提取百合多糖及其体外抗氧化活性.吉林大学学报:理学版,41(4):538-542.

童晓翠.2008.卷丹化学成分及其化感作用的研究〔硕士论文〕.杨凌:西北农林科技大学.

王辉,童巧珍.2009.中药百合总皂苷元成分指纹图谱的研究.中医药导报,15(6):8-12.

吴杲,吴汉斌.1997.五种百合药材磷脂成分的分析.现代应用药学,14(2):16-17,68.

吴霞明.2007.火焰原子吸收法测定百合中的微量元素.中国测试技术,33(4):88-90.

吴晓斌,任凤莲,邱昌桂,李彤,吴泓毅.2005.百合皂苷的提取、纯化及其对自由基的清除作用.天然产物研究与开发,17(6):777-780.

胥京宜.1999.百合的开发与利用.湖北农业科学,(4):44.

徐圣友,曹万友,宋曰钦,方乐金.2005.不同品种竹笋蛋白质与氨基酸的分析与评价.食品科学,26(7):222-227.

杨秀伟,吴云山,崔育新,刘雪辉,肖诗鹰.2002.卷丹中新甾体皂苷的分离和鉴定.药学学报,37(11):863-866.

杨云光,邓成忠.2002.食用百合品种介绍.中国果菜,(5):32.

张慧芳,蔡宝昌,张志杰,李林.2006.食用百合与药用百合的成分比较.中医药学刊,24(3):436-438.

张志杰,蔡宝昌,李林,沈鸣,杨晨.2006.百合的GC/MS指纹图谱研究.中成药,28(5):625-627.

赵国华,李志孝,陈宗道.2002.百合多糖的化学结构及抗肿瘤活性.食品与生物技术,21(1):62-66.

中华人民共和国卫生部药典委员会.2005.中华人民共和国药典.北京:化学工业出版社:88.

钟海雁,李忠海,王纯荣,苏保林.2002.卷丹营养保健粉的研制.经济林研究,20(3):37-38.

周中流,石任兵,刘斌,王雪梅.2010.卷丹化学成分的研究.北京中医药大学学报,33(1):57-61.

周中流,石任兵,刘斌,邹节明,尹文清,夏敬民.2011.卷丹甾体皂苷和酚类成分及其抗氧化活性研究.中草药,42(1):21-24.朱泉,韩永斌,顾振新,陈志刚.2012.百合多糖研究进展.食品工业科技,33(11):370-374.

Eisenreichová E,Haladová M,Mucaji P,Grancai D.2004.The study of constituents ofLilium candidumL.Slovak:Acta Facultatis Pharmaceuticae Universitatis Comeneanae:27-37.

Francis J A,Rumbeiha B,Nair M G.2004.Constituents in Easter lily flowers with medicinal activity.Life Sciences,76(6):671-683.

Haladová M,Eisenreichová E,Mučaji P,Budĕšinský M,Ubik K.1998.Steroidal saponins fromLilium candidumL.Collection of Czechoslovak Chemical Communications,63(2):205-210.

Kaneda M,Mizutani K,Tanaka K.1982.Lilioside C,a glycerol glucoside fromLilium lancifolium(leaves and stems).Phytochemistry,21(4):891-893.

Mimaki Y,Sashida Y.1991.Steroidal and phenolic constituents ofLilium speciosum.Phytochemistry,30(3):937-940.

Mimaki Y,Ishibashi N,Ori K,Sashida Y.1992.Steroidal glycosides from the bulbs ofLilium dauricum.Phytochemistry,31(5):1753-1758.Mimaki Y,Nakamura O,Sashida Y,Satomi Y,Nishino A,Nishino H.1994.Steroidal saponins from the bulbs ofLilium longiflorumand their antitumour-promoter activity.Phytochemistry,37(1):227-232.

Mimaki Y,Satou T,Kuroda M,Sashida Y,Hatakeyama Y.1999.Steroidal saponins from the bulbs ofLilium candidum.Phytochemistry,51(4):567-573.

Nakamura O,Mimaki Y,Nishino H,Sashida Y.1994.Steroidal saponins from the bulbs ofLilium speciosum´L. nobilissimum‘Star Gazer’and their antitumour-promoter activity.Phytochemistry,36(2):463-467.

Ori K,Mimaki Y,Mito K,Sashida Y,Nikaido T,Ohmoto T,Masuko A.1992.Jatropham derivatives and steroidal saponins from the bulbs ofLilium hansonii.Phytochemistry,31(8):2767-2775.

Shimomura H,Sashida Y,Mimaki Y.1986.Bitter phenylpropanoid glycosides fromLilium speciosumvar.rubrum.Phytochemistry,25(12):2897-2899.

Shimomura H,Sashida Y,Mimaki,Yoichi I.1988.Studies on the chemical constituents ofLilium henryiBaker.Chemical and Pharmaceutical Bulletin,36(7):2430-2446.