论宋辽金元美学的基本面貌1

文/邹其昌(上海大学 美术学院)

宋辽金元时期是中国历史上一个极其重要的“大一统”时期。“大一统”包括两个方面:以两宋文化为标志的“文化大一统”和以元朝辽阔为标志的“疆域大一统”。宋代“文化的大一统”对后来的中国及东亚等广大地区产生了深远影响。元朝“疆域的大一统”横跨欧亚大陆实现了人类的广泛交流与融合。这两大标志都具有全球化意义。就美学而言,宋元美学上承先秦至唐代美学精神,大力开拓审美领域,极力推进审美境界追求,在审美理论思维的深刻化、精致化和审美实践的多元化、民族化等诸多方面,为明清美学发展奠定了深厚的基础,成为了中国审美发展史上极具魅力的重要时期。《宋辽金元美学》章,首先介绍宋辽金元美学的基本面貌,然后对宋辽金元美学的“生活世界”、“圆融气象”、“平淡境界”三个基本方面进行阐述。“生活世界”主要探讨这一时期美学与生活的关系问题,“圆融气象”主要阐述这一时期各种美学思想的关系问题,“平淡境界”主要阐述这一时期美学理论形态的核心价值问题。而这三个方面恰好构成了“大一统”背景下宋辽金元美学的基本样态、结构要素和精神境界。1关于宋辽金元美学的“生活世界”、“圆融气象”、“平淡境界”三个基本方面,将另文阐述。

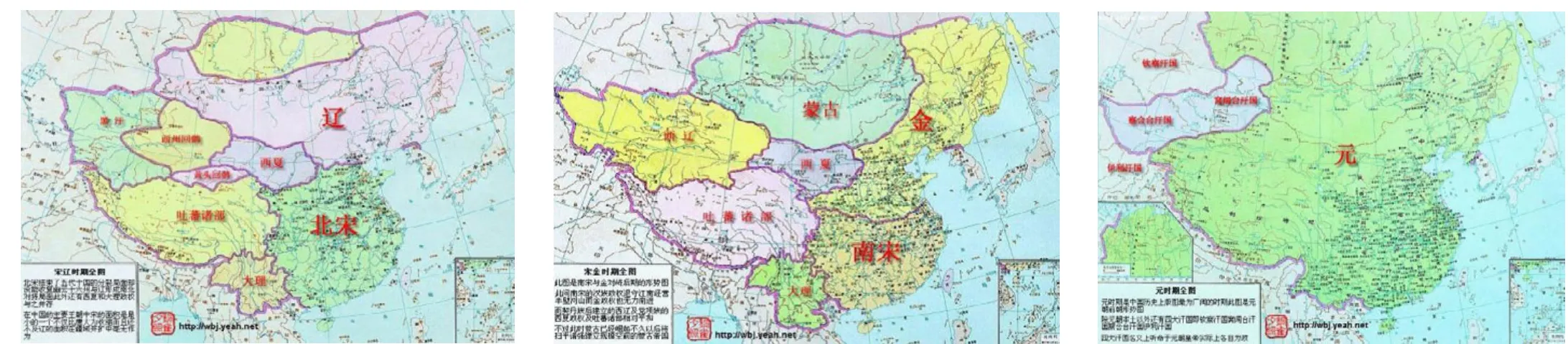

图1 宋辽金元政治疆域图

一、宋辽金元美学的时空范围

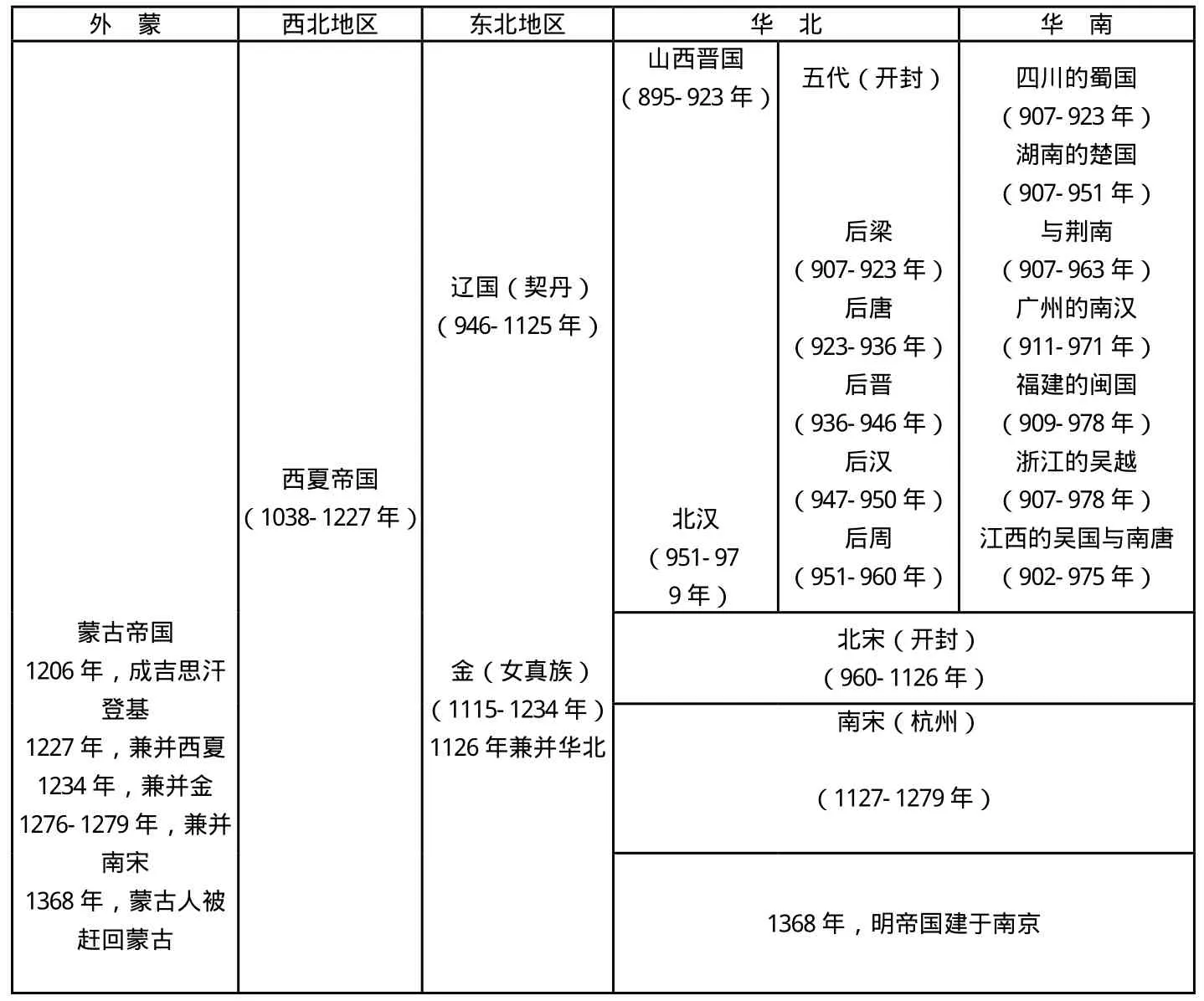

宋辽金元(960-1368年,10-14世纪)是我国历史上最大一次民族大融合和走向大一统的重要时期。长达400多年里,先后经历了宋代和元代(1206-1368,或1271-1368),史学上通常称为“宋元时期”。宋代又有北宋(960-1127)和南宋(1127-1279),历时300余年。与两宋同时并立的少数民族政权,先后有契丹族崛起而建立的辽朝(907-1125)、党项族建立的西夏(1038-1227)、女真族建立的金朝(1115-1234)、以及在今新疆和中亚一带曾出现了一个以回鹘族为主体的喀喇汗王朝(亦称“黑汗王朝”或“葱岭西回鹘”,840—1212年)。还有吐蕃在9世纪中叶以后分裂成几支势力,居住在湟水流域的吐蕃人创立了唃厮啰政权;西南地区白蛮族于10世纪建大理国等。这一时期的时空特色是,在元代以前,多民族政权长时期地冲突与融合,推进了社会经济文化的发展。从而也为中国走向更大的统一,元朝大一统,提供了物质和思想准备。元代实现了多民族的融合与大一统,为中华文明的发展提供了和平环境。

宋辽金元美学的时空大致可以从两方面展开,即自然时空与人文时空。自然时空主要是指这一时期自然环境变化问题,包括自然地貌、河流山川、气候、人口等;人文时空主要包括这一时期的政治、经济、文化环境等问题。

首先是宋辽金元美学的自然时空。

就宋辽金元整个自然时空而言,大致可分为两个区域和两个时期。两个区域是指农耕区域和游牧区域,两个时期是指宋辽金时期和元朝时期。

就自然地域空间而言,汉族大多生活在地势较为平缓、四季分明、水土肥沃的中原和南方广袤地区。而高山峻岭、严寒少雨的西部和北部生活着诸多过着逐水草而居的生活少数民族,他们普遍过着逐水草而居的游牧生活,生存状态与经济文化很差。长期以来,汉族在文化上处于绝对强势和军事上大多处于强势,一直是处于一种中心地位。但五代十国以后,华夏大地上的少数民族一些部落相继建立自己的国家政权,在军事上逐渐强势于汉族,逐渐向南迁移,并形成“边缘”向“中心”推进的态势。

宋辽金时期的自然时空。

宋辽金时期是指10世纪初至13世纪上半叶(907-1279),是中华各民族迭起争相建立政权的时期,也是走向大一统的重要时期。除汉族外,主要有契丹、女真、渤海、奚、室韦、乌古(于厥)、敌烈、阻卜(鞑靼)、葫古(朦骨、蒙古)、沙陀、党项、回鹘、葛逻禄、吐蕃、白蛮、乌蛮、僮、苗、瑶、黎等民族。在7—8世纪盛唐时期汉族先进政治、经济和文化的影响下,上述诸族社会均在原有基础上有了迅速发展。到唐朝后期,藩镇割据,于是诸民族纷纷脱离或疏远唐王朝,不少民族各建政权。随着各自民族的强大,纷纷展开入主中原的攻势。沙陀族最先进入中原,相继建立了后唐,后晋、后汉、北汉政权;接着契丹族在东北地区建立契丹国,灭后晋又改称大辽,与北宋对峙;12世纪初,女真族崛起,创建大金国,并迅速灭辽并亡北宋,成为与南宋划淮河而治的一个王朝。这一“入主中原”攻势,成为了宋辽金元发展的基本方向。

为何要“入主中原”呢?普遍认为,北方民族对中原文化与富足的向往与崇敬。而我们认为,另一重要的因素在于:当时的气候变冷,使得北方民族难以生存,被迫南迁。1参见竺可桢1972年发表的《中国近五千年来气候变迁的初步研究》一文。(参见《考古学报》 1972 年1 期)文章根据考古资料及历史文献中丰富的气象学和物候学的记载,进行了卓越的研究,提出我国近五千年来气候变化的趋势,大致划分为四个时期:一、考古时期:约公元前3000—公元前1100年的温暖时期;二、物候时期:公元前1100年—公元1400年的寒暖交错时期;三、方志时期:从公元1400年—1900年的寒冷时期。四、仪器观测时期:公元1900年以来的气候波动时期。其中第二个时期,之所以称为物候时期,因为这一时期人们还没有观察气象的仪器,都用人目来看降霜下雪,结冰开冻,树木抽芽发叶,开花结果,候鸟春来秋往等来判断寒来暑往,这就叫物候。这一时期可分为以下几个阶段:1.从公元前1100年到公元前850年的西周前期,我国气候在长达几百年的第一温暖期之后,进入了第一个短暂的寒冷期。2.从公元前770年到公元初的春秋、战国、秦、西汉时期,我国气候又转入第二个温暖期。3.从公元初年到公元600年东汉、三国到六朝时代,我国气候又转入第二个寒冷期。4.从公元600年到1000年的隋、唐到北宋初期,我国气候又进入第三个温暖期。5.从公元1000年到1200年的两宋时期,我国气候又转向第三个寒冷期。6.从公元1200年到1300年的南宋中期到元代中期,我国气候又进入第四个温暖期。关于“5.从公元1000年到1200年的两宋时期,我国气候又转向第三个寒冷期”的论断,竺可桢经考证指出,公元十一世纪初期,华北已没有梅树了。著名的北宋诗人苏轼(1037—1101年)有哀叹“关中幸无梅”的诗句。王安石(1021—1086年)的《咏红梅诗》有“北人初不识,浑作杏花看”之句,嘲笑北方人到南方误认梅为杏。到十二世纪初期,气候加剧转寒,北宋政和元年(1111年),太湖全部结冰,冰上可以通车,太湖洞庭山有名的柑桔全部冻死。南宋时,杭州降雪时间经常延至暮春。十二世纪的南宋前期,每十年降雪平均最迟日期是四月九日,比十二世纪以前十年最晚春雪的日期推迟了一个月。绍兴二十三年(1153年),金国使臣来杭时,苏州一带船工要预备铁锤破冰开路。乾道六年(1170年),诗人范成大出使金朝,于重阳节(阳历10月20日)到达北京,当时西山遍地皆雪,他赋诗纪念。素有“荔枝故乡”之称的福州,曾先后于北宋元符三年(1110年)及南宋淳熙五年(1178年),两次因遭到严寒,荔枝树全部死亡。以上都说明唐、宋两期的气候,温寒大不相同。这也说明,当年北方民族南侵,虽有政治原因,更有生存原因,而且生存原因更为重要。“入主中原”的性质不同于外族侵略,其根本原因就在于“只有一个中国”。

与此同时,西迁后的回鹘在西北地区先后分别建立了高昌、黑(喀喇)汗与甘州政权。喀喇汗王朝是指10~13世纪初回鹘人在中亚及今新疆喀什、和田地区建立的伊斯兰王朝。亦称“黑汗王朝”或“葱岭西回鹘”。唐朝末年回鹘西迁时,其中一支在汗族庞特勤的率领下西奔楚河地区葛逻禄部,后庞特勤臣服了葛逻禄及其他回鹘部族,建立起回鹘新王朝,史称喀喇汗王朝。喀喇汗王朝的统治者都自认为是中国的国王,常自称为“桃花石·布格拉汗”、“秦之王”及“秦与东方之王”。“桃花石”和“秦”都是中亚地区对“中国”的称呼。喀什噶尔人马合木的《突厥语辞典》2《突厥语大词典》:突厥语大词典(阿拉伯语 :,Dîvânu Luġat al-Turk)是一部成书于 11 世纪突厥语词典,由维吾尔语言学家麻赫穆德 · 喀什噶里于1072年至1077年在巴格达用阿拉伯文写成。全书共三卷,收录突厥语汇约7500条。许多词条所附的例句,引用了丰富的成语、谚语、民歌、俚语等口头文学材料作为解词释义的范例。该书不仅对研究突厥语言学有重要价值,而且对研究古代中亚地区诸突厥部落的历史、文化、地理、文学、民俗、社会情况等,也提供了大量极其珍贵的资料,具有很高的学术价值。中国古代用阿拉伯语解释突厥语的综合性知识词书。为11世纪新疆喀喇汗王朝维吾尔伊斯兰学者马哈茂德·喀什噶里编写。于1071~1073年(伊斯兰教历464~466年)在巴格达用阿拉伯文写成,1074年经修订后献给阿拔斯王朝第二十七任哈里发穆格泰迪(1075~1094在位)。全书用阿拉伯字母标音,用阿拉伯文注释,共收词7000多条,按词的语言结构分为8卷,每卷分静词和动词两部分。各部分的词按语音结构的类型及阿拉伯字母的顺序排列。该书通过以及中世纪阿拉伯、波斯文献有多处记载,明确地把黑汗王朝东部疏勒所在的喀什噶尔地区与宋、契丹并列,认为中国是由此三部组成。

宋辽金时期是一个大规模冲突与融合的时期,既给各族人民带来了深重苦难,但也促进了各族人民间的相互了解和在经济、文化方面的进一步联系与融合,为中华各民族再次统一奠定了基础。蒙古族就是在这一基础上建立了元王朝,实现了全中国的大统一。

元代时期的自然时空。

元代经过大规模征战,实现中国的大统一。元代疆域也使中国古代达到了空前辽阔。蒙元统一后的疆域是:北到北冰洋沿岸(包括西伯利亚大部),南到南海诸岛,西南包括今西藏、云南,西北至今中亚,东北至外兴安岭(包括库页岛)、鄂霍次克海,全国划分为由中书省所直接管辖的首都附近的腹里地区(即今河北、山东、山西及内蒙古部分地区)、由宣政院(初名总制院)所管辖的吐蕃地区(今西藏),以及10个行中书省(分别为陕西、辽阳、甘肃、河南、四川、云南、湖广、江浙、江西、岭北行中书省)。

1280年元朝完成大一统之后,还建立四大汗国。阿尔泰山以西阿姆河以东是窝阔台汗国和察合台汗国,阿姆河以西则为伊利(伊儿)汗国,花剌子模以北是钦察汗国。

这400多年征战与大一统的时空流变,始终都是以“中华”天下观为核心,而且力量强大的政权,都把自己看作中国的正统,坚持着中国天下观和中心观。因此,宋辽金元时代多样性的时空美学同时又是中国型的天下观中的美学。宋辽金元时期的空间分割、流动、统一,同时也呈现出地域美学的分类、流动、统一。

其次是宋元美学的人文时空。

宋元美学有极为丰厚而广博的人文时空。人文时空主要在于两个基本方面:中华传统礼乐文化的伟大复兴运动和经济重心南移的全面完成。人文时空的基本运作方式就是教育的繁荣,各种书院、画院的兴起,人文知识的传播,加上宋代统治者的对人文艺术的特别关切与助力,极大地拓展了人文时空。

第一、三大文化圈。宋辽金元时期是中国文化完成第二个圆圈并走向第三个圆圈的重要转折时期2关于中国文化的发展逻辑,大致可化分为三个圆圈。第一个圆圈是先秦至两汉(远古—公元前一世纪前后,佛教入土中原之前)董仲舒为代表的本土文化融合系统,大致可称之谓“氏族融合”或“华夏融合”。第二个圆圈(东汉—宋元)以朱熹为代表的融合佛教文化的中国文化,实现了儒佛道三大主干文化精神的整合(内含伊斯兰文明),大致可称之为“地区融合”或“亚洲融合”。第三个圆圈(明清至现在)面对以基督教为核心的西方科学与民主文化系统进行融合成为了这个圆圈的本质性内涵,至今还在进行中。暂且称之谓“全球融合”。参见邹其昌《〈营造法式〉艺术设计思想研究论纲》(清华大学博士后出站报告2005年)。在完成第二个圆圈的过程中,华夏大地基本上实现了儒释道伊等不同文化的和谐发展与融合的宏大叙事。

表1 10-14世纪年表1

宋元时期华夏大地在多元文化的交流与融合中形成三大文化圈,亦即中原东北的儒释道文化圈、西藏蒙古的藏传佛教文化圈和西域的中国伊斯兰教文化圈。三大文化圈实际上与上述的自然时空大体相当。这三大文化圈生成与互动共同构建着以华夏礼乐文化为核心的人文时空。

第二、走向精致的宋型文化3关于“唐型文化”“宋型文化”的阐释,可参见冯天瑜等著《中华文化史》第634页,上海人民出版社1996年版。。理学的创构与华夏礼乐文化的复兴是宋辽金元文化的主潮。中唐以降,中国传统社会经济结构发生的重大转变,随之,文化结构系统也发生相应的深刻转变,即由唐型文化转向宋型文化。宋型文化不只是宋代文化,而是具有更大包容性特征的文化类型,整个宋辽金元比较突出地展示了宋型文化的基本特征。理学的创构和华夏礼乐文化的复兴是宋型文化的典型代表。宋型文化是奠基于新型的宗法制度之上的新的文化形态,突出了心性(理)与身体(礼)的互构生成,强调了“家”的基础性人类社会构建意蕴。由此,朱熹的理学和《家礼》成为了宋型文化的焦点。以朱熹为代表的宋型文化,将传统礼乐文化哲学化的同时也极大地推进了礼乐文化的生活化或普适化。

第三、琳琅满目的人文景观。

宋辽金元是人才辈出,大家云集的时代。宋代,真可谓是文人的天地,创造了人类文明的历史辉煌,仅就清代乾隆年间编撰的《四库全书·集部·别集》所记载,两宋期间的文人论著就有14卷397种之多,超出《别集》总数的一半(不含“存目”部分,《别集》总计26卷)。而且产生了诸如范仲淹(989-1052)、欧阳修(1007-1073)、邵雍(1011-1077)、周敦颐(1017-1073)、司马光(1019-1086)、张载(1020-1077)、王安石(1021-1086)、二程(程颢1032-1085、程颐1033-1107)、苏轼(1037-1101)、李清照(1084-1155)、岳飞(1103-1142)、郑樵(1104-1162)、陆游(1125-1210)、朱熹(1130-1200)、陆九渊(1139-1193)、辛弃疾(1140-1207)、王应麟(1223-1296)等一大批彪炳史册的志士仁人。

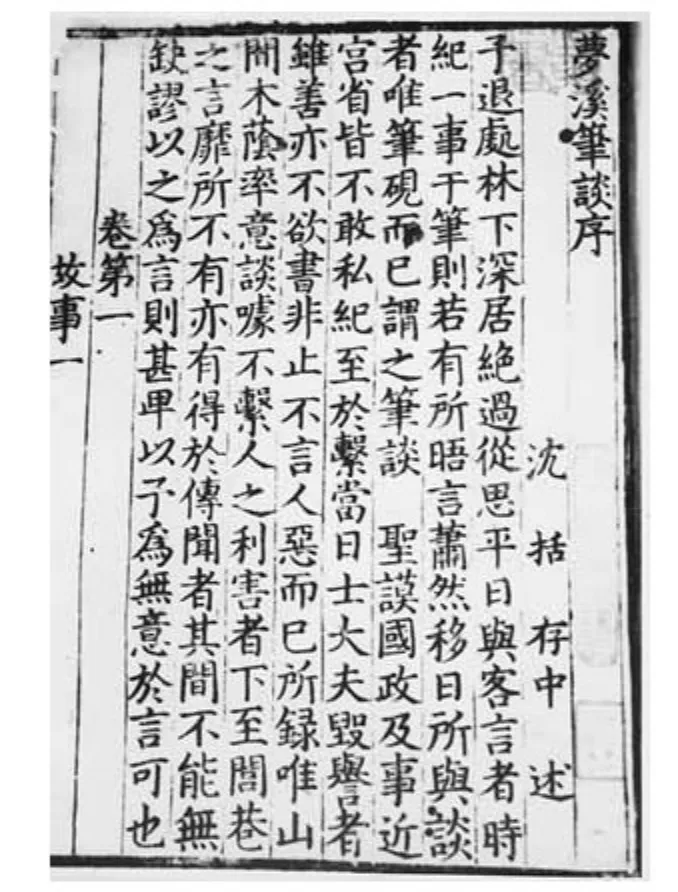

宋辽金元的文化成就主要有:(1)经学方面:开创宋学(与汉学相对应,并共同构建中国传统经典诠释学理论体系),创立“四书学”以完善中华传统文化经典系统,疑经、改经、补经、删经之学风大盛,重建文化新秩序(尤其体现在朱熹使“三礼汇归为一”的《仪礼经传通解》等典籍中)等。(2)历史学方面:司马光《资治通鉴》、郑樵《通志》、李焘(1115-1184)《续资治通鉴长编》、王应麟《玉海》、马端临(1254-1323)《文献通考》,以及《太平御览》、《册府元龟》、《新唐史》、《旧五代史》、《新五代史》、《宋史》、《辽史》、《金史》、《元典章》(全名《大元圣政国朝典章》)、《三礼图》、《考古图》、《博古图》等。3)文学艺术方面:宋词、宋文、宋诗、宋元文人画、宋元书法、金石学与说唱文学等。4)科技设计文化方面:“四大发明”中的三项:印刷术、火药和指南针;沈括(1031-1095年)《梦溪笔谈》被英国著名科学史家李约瑟(Joseph Terence Montgomery Needham,1900-1995)誉为“中国科学史上的坐标”1胡道静:《梦溪笔谈校证·序》,上海古籍出版社1987年版,前17页。;李诫(约1135-1110年)《营造法式》是世界上第一部出版的建筑设计论著;还有苏颂(1020-1101)《新仪象法要》、陈旉(1076-1156)《农书》、王祯(1271-1368)《农书》等;瓷器工艺设计以宋代五大名窑(汝、官、哥、钧、定窑)和元代青花瓷为代表,发展到了极高的水准,以致成为了“中国”的代名词(china瓷器—China中国),并誉为宋元审美精神乃至华夏美学的的重要体现者。

第四、少数民族文化与汉文化的双向提升2出于对各民族的尊重,这里使用“双向提升”新提法,而未采用“征服者被征服”的传统提法。关于“征服者被征服”,吕思勉在《中国通史》“第四十二章”中曾经指出,在中国历史上,最威胁中原的是北族。自公元前四世纪至一九一一年,北族曾三次较大规模的移入中国,而且均为中国人所同化。“惟第一二期,是以被征服的形式移入的,至第三期,则系以征服的形式侵入”。(参见《中国通史》第400页,上海古籍出版社2011年版)。宋辽金元时期人文时空方面,继承了南北朝以来的基本规律,即少数民族进入中原,在与汉文化的冲突与互动中,学习中国文化的最高级汉文化,并让自己成为文化,同时把自身的文化汇入到汉文化之中。这里有多种发展方向,一是契丹族,从辽开始汉化进程,到元末明初以后,契丹族从史籍中突然“消失”,融入到汉族和其它各族之中3契丹,中古出现在中国东北地区的一个民族。自北魏开始,契丹族就开始在辽河上游一带活动,唐末建立了强大的地方政权,唐灭亡的907年建立契丹国,后改称辽,统治中国北方,辽朝先与北宋交战,“澶渊之盟”后,双方长期维持了100多年的和平。辽末,女真族起事,辽帝国迅速走向灭亡,1125年为金所灭,其余部建立了西辽王国,延续了93年。契丹逐渐融入其他民族。北宋时,辽国疆域是宋王朝的两倍:东临北海、东海、黄海、渤海,西至金山(今阿尔泰山)、流沙(今新疆白龙堆沙漠),北至克鲁伦河、鄂尔昆河、色楞格河流域,东北迄外兴安岭南麓,南接山西北部、河北白沟河及今甘肃北界。由于契丹的名声远扬,国外有些民族至今仍然把中国称做“契丹”。西欧文献“契丹”就写成Khitay。转写成俄语字母就是Китай(kitai)。所以俄文称中国为Китай(kitai)就是来自契丹。;二是女真、蒙古等,在与汉和其它民族的互动中,多方都得到了质的提高。而这种民族间的互动和融和在宋元之间达到了一种新水平,形成了一种主要的人文景观。这就是中华文化的魅力所在。

二、宋辽金元美学的演进逻辑

宋辽金元美学是一个多民族美学争奇斗艳的时代,也是美学体系建构发展的重要阶段。这一时期美学的逻辑演进大致可以从以下三个维度进行理解。

图2 宋代 朱熹《家礼》书影

图3 宋代 沈括《梦溪笔谈》内页

图4 沈括(1031-1095年)

第一、就传统中国美学发展主潮的演进逻辑而言,可以从两大方面考察,一方面,宋辽金元美学是唐代美学的进一步发展。就文化形态而言,宋辽金元文化属于有别于唐型文化的宋型文化范畴。文化形态的转型,使得该时期的美学具有“旧瓶装新酒”的双重性质,亦即它以对唐代美学发展的形式,表现出对宋代美学新潮的思考与对应。1张法《中国美学史》第212页,上海人民出版社2000年版。就美学形态而言,宋元美学主要属于雅俗融合追求精致的士人美学形态。就美学理论研究而言,宋代美学多方面发展、深化并完善了唐代美学理论。例如,从中国古典审美意识的流变来看,从唐代的“意境”理论转向了宋代的“气象”理论。这一转变显示“唐宋”两代之间巨大的时代精神差异。如果说“意境”理论更多地注重审美客体(包括审美对象、艺术作品等)的构成因素方面的话,如司空图的《二十四诗品》就是其典型;那么“气象”理论则更倾向于审美主体精神所具有的气质、风貌和时代精神特色,这更有哲学意味相当于冯友兰先生所应用的“境界”范畴。实际上,“意境”与“境界”之间有其重大精神差异。如果恰当地描述宋代美学精神的话,那么就更应该以“境界”或“气象”来概括和展示。中国美学史上最能体现人生境界美的是宋代美学。“气象”或“境界”更具形上性、空灵性、“无化”性,更以理性或哲理的方式建构人生之终极关怀,是将儒家之“乐”、道家之“无”和禅宗之“空”加以整合与重建的历史辉煌。“气象”范畴的应用是宋代美学的基本特色之一。2参见邹其昌《朱熹诗经诠释学美学研究》第195页,商务印书馆2004年版。

另一方面宋辽金元美学自身的演进逻辑,大致可分为三大阶段五个时期3参见敏泽《中国美学思想史》第五编,齐鲁书社1989年。,即北宋、南宋和元代三大阶段。其中北宋阶段又可分为三个时期即初期、中期和后期,由此形成了北宋初期(960-1022年)、北宋中期(1023-1100年)、北宋后期(1101-1127年)、南宋时期(1127-1279年)和辽金元时期等五个时期。

北宋初期的美学:宋型美学探索时期。主要体现在继承传统与探索新的美学范式上。北宋初期具有代表性的美学家,王禹偁(954—1001)、柳开等。

北宋中期的美学:宋型美学范式确立与发展时期。如范仲淹、欧阳修、苏轼、沈括、王安石等。

北宋后期的美学:宋型美学走向成熟时期。黄庭坚、陈师道等。

南宋时期的美学:宋型美学深化时期。朱熹、严羽、姜夔等

辽金元时期的美学:宋型美学演变时期。赫经、方回、倪云林等。

第二、就美学思想的内在理论逻辑演变而言,总体上有一个“外游”到“内游”、“本体建构”到“人生一乐”美学运动规律。即由对外物的观照转向到了对“人生本体”(心性)的观照。还包括重要美学范畴的演进逻辑。

园林美学领域,唐兴美学中白居易的中隐理论在宋型美学中得到了完善和定型;绘画领域,王维的“水墨为上”和张彦远的“书画同体”理论,在宋型美学黄修复“逸品第一”和文人画理论中达到了光辉的顶点;文章方面,宋代古文沿着韩、柳开辟的道路发扬光大,确立了宋型美学的平易境界;诗歌美学方面:宋型美学在形式上“以禅论诗”(严羽),实际上继续唐型美学之路(司空图),而在理论上注重“涵泳”(朱熹)“妙悟”(严羽)之“悟”使唐型美学之“味”得以发展与转进。4参见张法《中国美学史》第212页,上海人民出版社2000年版。

绘画美学方面:如“神逸之争”,“身即山川而取之”是对“外师造化、中得心源”的继承与发扬。

第三、就全国美学运动的内外互动而言,有一个边缘(游牧审美文化)与中心(农耕审美文化)的互动生成演进问题,也有以三大文化圈所构建的传统中国民族美学1关于“民族美学”,应有广义与狭义之分。广义的“民族美学”是指不同于西方文化传统的整个中华文化精神所形成的华夏美学。既包括中原和西部“两个文化圈”、“四个美学主干”。就中原而言,主要是指儒家美学、道家美学、禅宗美学等;就西部而言,主要是指中国伊斯兰美学。狭义的“民族美学”专指中国除汉民族外的独具特色的各少数民族美学,如中国伊斯兰美学。由此而言,中国民族美学是一个由“两大文化圈”、“四大美学主干”、“多元一体”所构成的立体结构。需要说明的事,这里“民族美学”概念及含义,受到嵇文甫“民族哲学”的启示。在嵇文甫看来,“民族哲学”具有两个基本方面的含义:第一,“这种哲学为吾民族安身立命之所在,大家都熟闻乐道”;第二,“所谓民族哲学,不一定原来都是由吾民族所自造”。(见嵇文甫著《晚明思想史论》东方出版社1996年3月第1版,第184页)参见邹其昌《试论喀喇汗朝维吾尔族美学思想》注释一,《东方丛刊》2003年第2期。四大主干体系结构的互动生成,即儒家美学、道家美学、佛教美学(包括汉传佛教和藏传佛教)以及中国伊斯兰教美学的互动生成。以汉族为主体的传统儒释道美学系统一直处于中心地带,而其他文化系统的美学则处于边缘地带。随着征战的展开,边缘地带的美学也促进或扩充了中心地带美学的演化或新质。例如伊斯兰教美学对传统儒家美学的推进,这一点特别体现在明代美学改革家李贽的身上。

三、宋辽金元美学的基本要点

宋辽金元美学的基本成就在于:传统汉文化美学体系结构的深化与完善,非汉族文化美学思想的长足发展以及与汉族文化的互动融合,充分显示了“大一统”时代背景下的美学大融合之宏阔景观,主要包括民族美学、地域美学、门类美学、形态美学等,并形成或深化了美学概念、范畴、命题以及美学体系建构。

就地域和民族美学而言,主要呈现为中原美学(以北宋美学为主体)、江南美学(以南宋美学为主体)、漠北美学(以蒙古族美学为主体)、东北美学(以辽、金美学为主体)、西域美学(以中国伊斯兰教美学为主体)、吐蕃美学(以藏传佛教美学为主体)、以及大理美学(以白族美学为主体)等多元美学精神气质的互动生成景观。

就门类和形态美学而言,则有哲学(儒学、道学、禅学、藏传佛学、中国伊斯兰等)、文学(诗论、文论、词论、散曲等)、艺术(书论、画论、乐论、金石、博古等)、设计(服饰、建筑、风水、陶瓷、髹漆、装饰等)、生活(风俗、文玩、园林、以及大量女红活动等)等各领域美学样态的全方位展开。还有形态美学的融合与发展:如士人美学、朝廷美学、民间美学、市井美学、农耕美学、游牧美学等。

在此,仅从美学论著和重要命题、范畴等方面展示宋辽金元美学的基本要点。

第一、在美学论著方面,宋辽金元时期,作为研究艺术主体著述的大量出现,特别是在科技进步与高度发展背景下的设计美学方面成就的卓著与开新。

1.诗文美学的丰富思想,体现在如下论著中:欧阳修《六一诗话》,柳开(947-1000)《昌黎集后序》,赵湘《本文》,孙何《文箴》,穆修《唐柳先生集后序》,范仲淹《唐异诗序》,邵雍《缘饰吟》、《安乐窝中诗一编》、《逸书吟》和《谈诗吟》,沈括《梦溪笔谈》,惠洪《冷斋夜话》,张戒《岁寒堂诗话》,葛立方《韵语秋阳》,洪迈(1123-1202)《容斋随笔》,杨万里(1127-1206)《江西宗派诗序》,陈骙《文则》,朱熹《朱子语类·论文》,陆九渊《象山语录》,张镃《诗学规范》,姜夔《白石道人诗说》,赵秉文《竹溪先生文集引》,严羽《沧浪诗话》,王若虚《文辨》,魏了翁《唐文为一王法论》,刘克庄《江西诗派序》,元好问(1190-1257)《元好问论诗诗》,杨载《诗法家数》等。

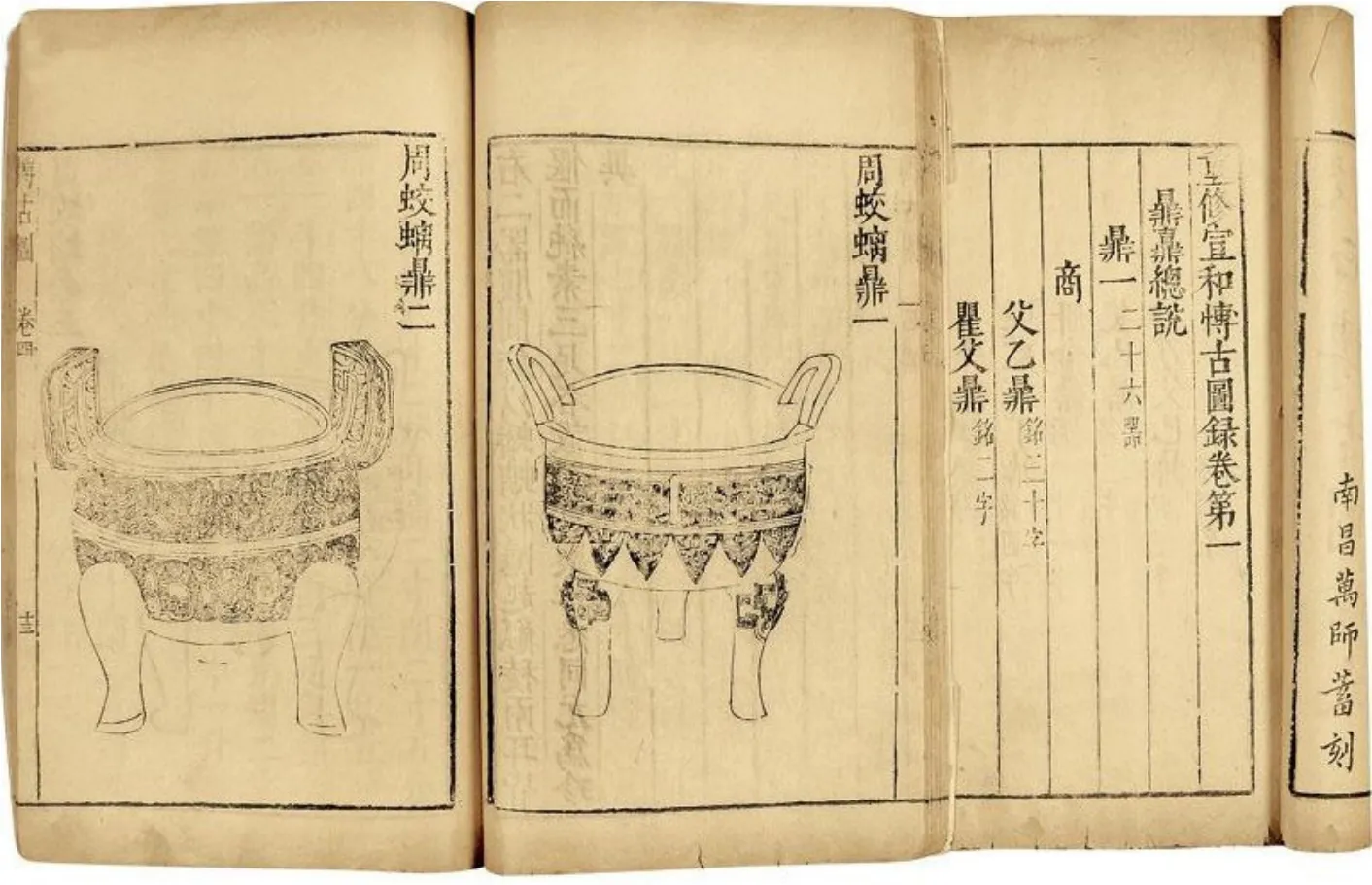

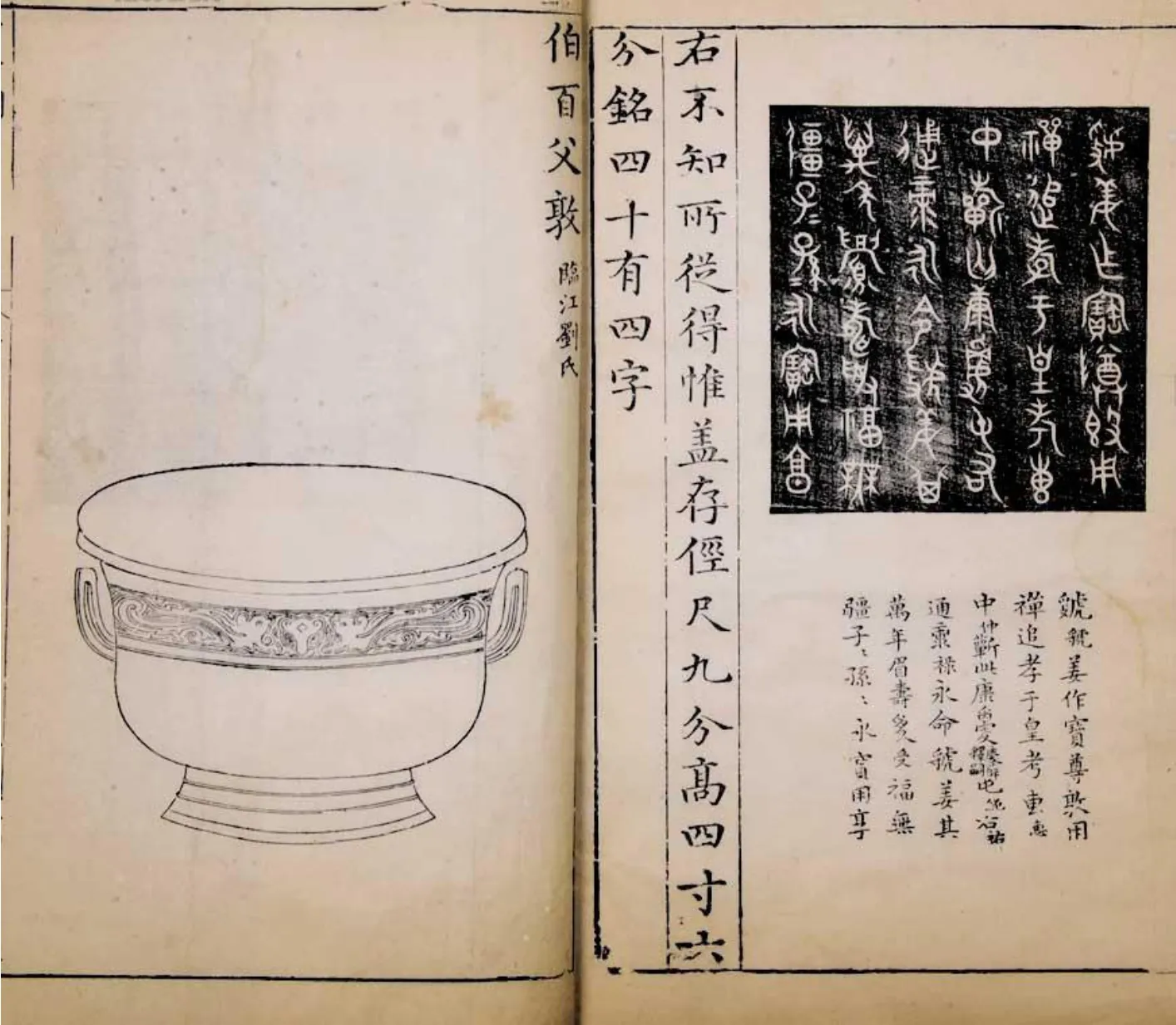

图5 宋代 王黼等撰《重修宣和博古图》书影

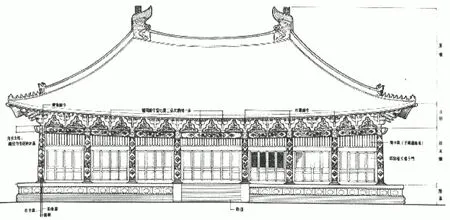

图6 宋代 李诫《营造法式》彩画作制度图样-斗拱彩画

图7 宋代 李诫《营造法式》大木作殿堂立面处理示意图

2.书法美学方面的丰富思想,体现在如下著述中:苏轼《东坡论书》、朱长文(1039-1098)《续书断》、黄庭坚(1045-1105)《论书》、米芾(1051-1107)《岳海名言》、姜夔(1154-1221)《续书谱》、陈思《书苑菁华》《书小史》、欧阳修《试笔》;元代郑构、刘定《极衍并注》、陈铎曾《翰林要诀》、董史《书录》等。

3.绘画美学方面的丰富思想,体现在如下著述中:郭熙(1023-约1085)郭思(1102-1110)父子《林泉高致》、郭若虚《图画见闻志》、刘道醇《宋朝名画评》和《五代名画补遗》,米芾《画史》、罗大经《画说》、华光《华光梅谱》、邓椿《画继》、韩纯全《山水纯全集》、汤垕《画鉴》,以及苏轼、欧阳修、董卤、沈括、饶自然等人的大量言说。

4.词论美学方面的思想,主要体现在:李清照《词论》、胡寅《题酒边词》、张炎《词源》、沈义父《乐府指迷》等。

5.音乐美学思想方面,主要体现在:蔡元定《律吕新书》、朱子《琴律说》、《仪礼经传通解》中与“乐律”相关的内容。这一方面体现在乐律理论的发展,如朱长文《琴史》和《乐圃余稿》,陈旸《乐书序》,成玉磵《琴论》,刘籍《琴议篇》,沈义父《乐府指迷》,王柏《雅歌序》,以及熊朋来《瑟谱》等;另一方面,很多文人笔记,以及序跋等也都涉及乐律的讨论与研究中,如赵湘《观王岩弹筝序》,范仲淹《今乐犹古乐赋》和《赋林衡鉴序》,苏轼《舟中听大人弹琴》、《听贤师琴》、《听僧昭素琴》、《杂书琴事》、《破琴诗并序》和《题沈君琴》,以及欧阳修、宋祁《新唐书·礼乐志》也有部分内容涉及乐律。

6.设计美学思想方面,主要体现在:范仲淹《制器尚象赋》,吕大临《考古图》,王黼《重修宣和博古图》,司马光《独乐园记》,李格非《洛阳名园记》,沈括《梦溪笔谈》,李诫《营造法式》、郑樵《图谱略》,杜绾《云林石谱》,苏易简《文房四谱》,孔传《云林石谱序》,蒋祈《陶记》,陆游《南园记》,冯多福《研山园记》,陈元靓《事林广记》,薛景石《梓人遗制》等等。

第二、在重要范畴和命题等方面,宋元时期不但对传统美学的命题、范畴进行了新的诠释和深化,而且提出了一系列新的美学命题和范畴。其中,重要的美学命题有:天人合一、以天合天、以物观物,体用一源、以大观小,文以载道、文道合一、心统性情、寓意于物、制器尚象、人情物理、山林之美、饱游饫看、身即山川而取之、画有三远、诗画一律、书画一律、夺胎换骨、点铁成金、谨细拟物、变造用材、进技于道、外枯中膏等;重要美学范畴有:气象、韵味、平淡、妙悟、兴趣、涵咏、内游、清空、逸品、理趣、常理、圆融、中和、自然、生意等等。

图8 宋代 吕大临《考古图》书影