渤海稠油油田井筒电加热技术可行性分析

李伟超,刘平,于继飞,闫涛

(1.中海油研究总院,北京 100027;2.中国石化石油勘探开发研究院,北京 100083;3.中海油田服务股份有限公司油田技术事业部,天津 300457)

渤海稠油油田井筒电加热技术可行性分析

李伟超1,刘平2,于继飞1,闫涛3

(1.中海油研究总院,北京 100027;2.中国石化石油勘探开发研究院,北京 100083;3.中海油田服务股份有限公司油田技术事业部,天津 300457)

文中分析了原油黏度的主要影响因素,统计了渤海海域主要稠油油田的流体性质、黏温试验数据、油藏压力、温度及生产数据。经过深入分析,总结出了渤海海域稠油油田的原油黏温特性及拐点温度、含水分布等规律。随后,按照这一分布规律,同时考虑井筒电加热技术的特性,选取S油田某稠油生产井,模拟了井筒电加热的效果,并对相应的能耗及电潜泵系统的运行参数进行了分析。结果发现,采用电加热技术有利于电潜泵机组的运行,电潜泵的排量和效率随着加热温度的升高相应提高,而功率则随之减小,可以有效地降低平台的用电负荷。在此基础上,对渤海海域6个主要稠油油田进行了井筒电加热模拟,并根据模拟结果深入分析了井筒电加热技术在这些油田的适用性。

海上稠油油田;井筒电加热;能耗;拐点温度;乳化转相点

井筒电加热降黏技术在国内外陆上油田应用非常广泛[1-6],但对于海上油田,由于受到原油物性、井身结构及平台设施等多方面条件的制约[7-12],这项技术仍处于起步阶段。

目前,井筒电加热技术在渤海埕北油田某稠油生产井得到了实际应用。从现场效果看,该井采用这项措施后,产油量有所上升,电潜泵机组耗电量下降,检泵周期明显延长[13];但电加热也增加了平台的用电负荷。渤海海域绝大部分油田均已进入高含水期,平台用电负荷较为紧张[14-15],因此,能耗问题是井筒电加热降黏技术能否在该海域稠油油田推广应用的主要因素之一。本文从影响原油黏度的因素入手,对井筒电加热降黏技术在渤海海域稠油油田应用的可行性进行分析。

1 影响原油黏度的因素

1.1 温度

原油黏度与温度之间存在着规律性关系[16]。根据大量实验分析,黏度与温度之间存在近似的指数关系,随着温度的增加,原油黏度会降低。

1.2 含水率

由于原油与水在一定条件下会发生乳化,使得原油黏度与含水率之间的关系变得十分复杂[17]。根据渤海海域稠油乳化实验结果,在乳化转相点之前,原油黏度随含水率的增加而快速增大;在乳化转相点之后,原油黏度随含水率的增加却大幅下降。

1.3 压力

当压力小于饱和压力时,随压力的增加原油黏度会降低,这主要因为溶解气的增多会降低原油黏度;当压力大于饱和压力时,随压力的增加原油黏度会增大。

2 渤海海域稠油黏温特性

2.1 拐点温度的确定

稠油属黏塑性非牛顿流体,对温度敏感性较强。只要把温度提高到一定值,就可以实现稠油由黏塑性流体向拟塑性流体的转变,这个温度值就是拐点温度[18-20]。原油温度低于拐点温度时,原油黏度随着温度的升高递减很快,原油温度高于拐点温度后,原油黏度随着温度的升高递减较为缓慢,所以加热稠油到拐点温度有很好的降黏作用。

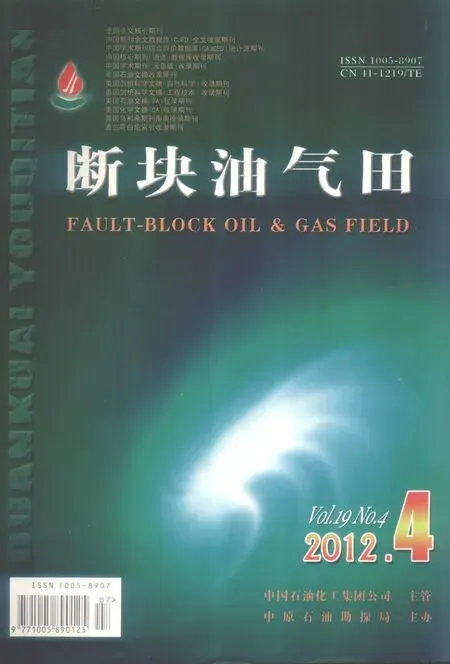

通过大量实验,可以得出渤海海域各稠油油田的黏温特性关系。图1是渤海6个典型稠油油田的半对数黏温曲线,可以看出:不同稠油的拐点温度基本在一条直线上,且渤海海域稠油的拐点温度集中在50~55℃。

图1 稠油半对数黏温曲线

根据分析,可以得出渤海海域稠油油田原油拐点温度与地面脱气原油黏度的关系(见图2),拟合得到的关系式为

式中:T为拐点温度,℃;μ为地面脱气原油50℃时的黏度,mPa·s。

图2 拐点温度与地面脱气原油黏度关系

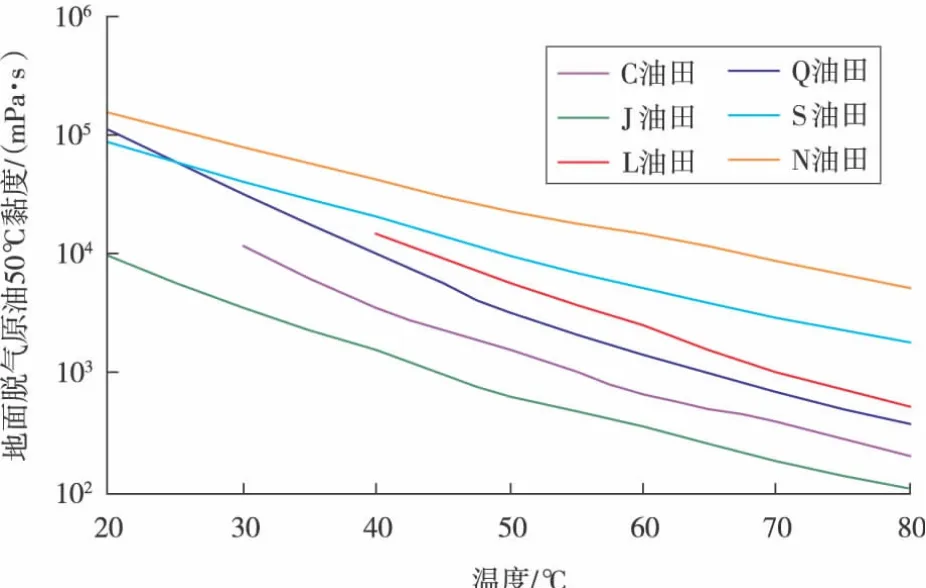

2.2 拐点温度与油藏、井口温度的对比

渤海海域主要稠油油田近年来的平均地层温度和平均井口温度分布情况如图3所示。从图中可以看出:渤海主要稠油油田的平均地层温度都高于拐点温度,平均井口温度与拐点温度接近,因此,仅从温度对比来看,大部分稠油油井若采用井筒电加热降黏,效果将不会太明显。

图3 主要稠油油田拐点温度与地层、井口温度对比

3 渤海海域稠油井含水率分布

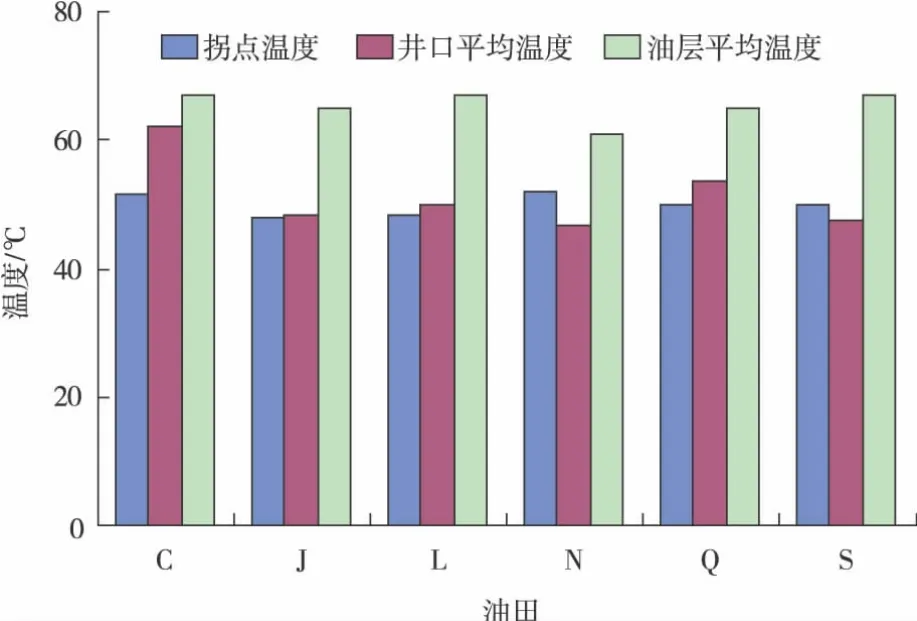

S油田的原油乳化转相点为含水率30%。含水率为20%~40%,原油黏度值相对很高;而含水率在其他范围的原油黏度则相对较低(见图4)。与S油田类似,渤海海域其他稠油油田的原油黏度与含水率之间也存在这种关系。

图4 S油田原油黏度与含水率关系曲线

对渤海海域4个主要稠油油田的原油乳化转相点进行了统计,结果发现,L油田与S油田一样,原油乳化转相点都是30%,而N油田和Q油田的原油乳化转相点同为35%。分析这4个油田油井含水率分布情况,结果见表1。

表1 主要油田油井含水率分布

根据以上实验及统计数据,通过分析可以得出以下认识:

1)渤海海域稠油油田约60%以上的油井含水率超过了其乳化转相点,黏度相对较低,可以不采用电加热降黏措施。

2)约20%的油井含水率低于乳化转相点10百分点左右,这部分油井可以考虑采用电加热降黏。

3)约20%的油井含水率处于乳化转相点附近,原油黏度相对较高,若对这部分油井进行井筒电加热,将会取得较好的降黏效果。

4 井筒电加热分析

4.1 井筒电加热模拟

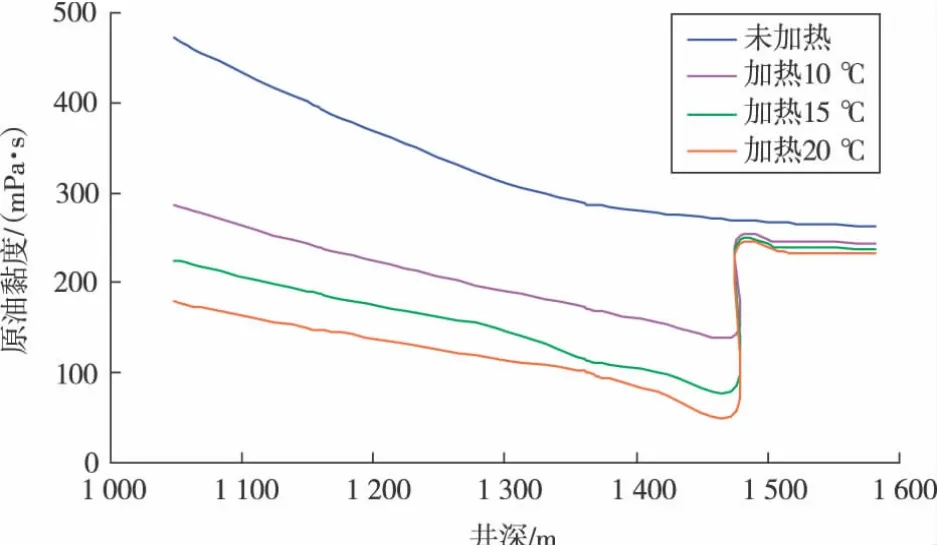

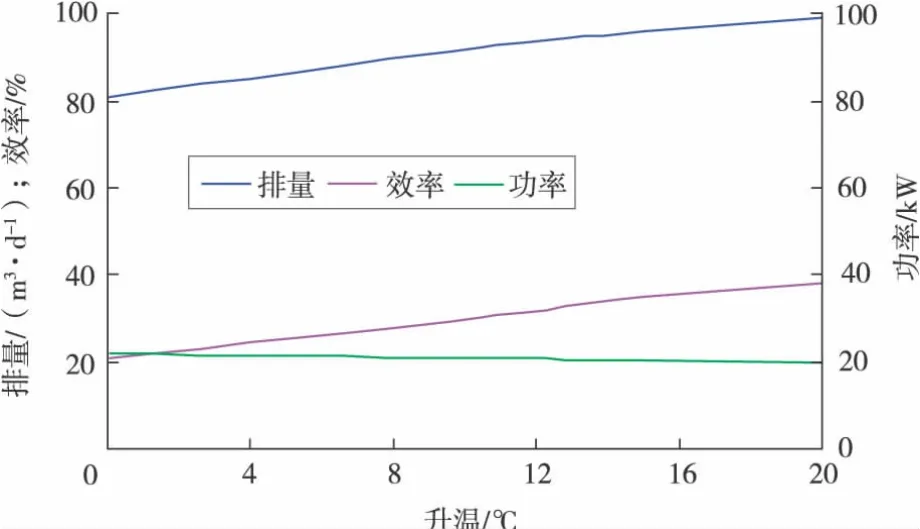

以S油田M井为例,对该井进行了电加热模拟。M井地面原油黏度3 230 mPa·s,电潜泵额定排量100 m3/d,产液量50 m3/d,含水率5%,动液面399 m,沉没度1 000 m。地层供液充足,生产稳定,但电潜泵举升效率较低。计算了采取电加热措施后原油黏度沿井筒分布(见图5)及电潜泵机组运行参数变化情况(见图6)。

图5 M井电加热前后原油黏度与井深关系

图6 M井电泵实际参数与加热升温关系

从图5可以看出,采取电加热措施后,泵入口处(井深1 476 m)的原油黏度变化最大。加热20℃时,泵入口处的黏度从280 mPa·s降到了75 mPa·s,曲线表明该处亦为黏度值随温度变化的拐点。图6给出了不同加热温度下的电潜泵实际运行参数,可以看出,加热后的原油更有利于电潜泵机组的运行,电潜泵的排量和效率随着加热温度的升高相应提高,而功率则随之减小,可以有效地降低平台的用电负荷。

4.2 电加热功率的确定

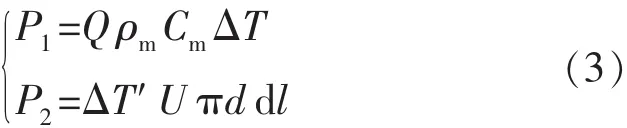

根据能量守恒原理,电加热所需功率P应等于油流在加热点增温所耗电功率P1与在该过程中向地层方向散热所损失的功率P2之和[21-22]:

其中

取dl长度加热流体,由电热平衡原理得知:

式中:Q为产液量,m3/s;ΔT为液体升高的温度,℃;Cm为液体的比热容,kJ/(kg·℃);ρm为液体的密度,kg/m3;ΔT′为油管中流体温度与相同深度处地层温度的温度差,℃;d为井眼直径,m;U为油管内壁至地层的总传热系数,W/(m·℃)。

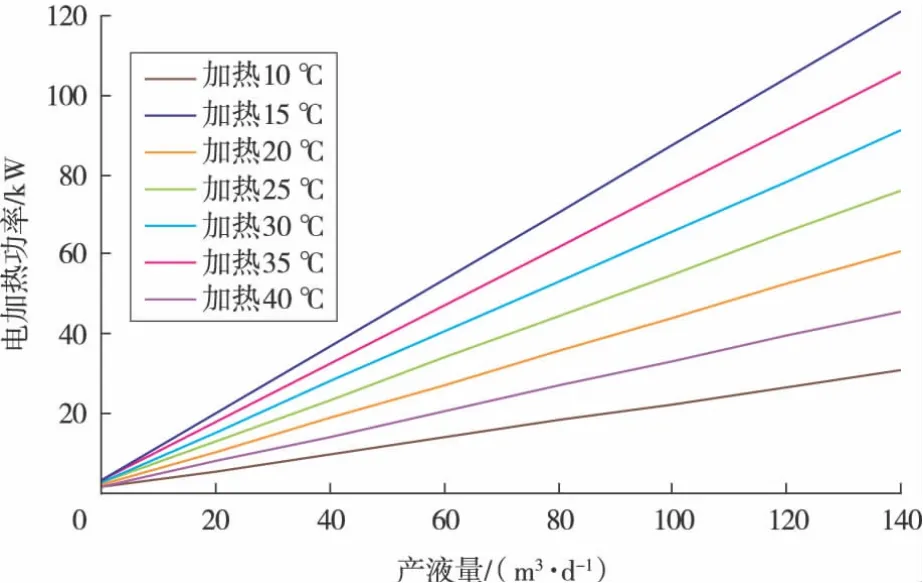

以S油田M井为例,对该井电加热功率与产液量之间的关系进行了模拟(见图7)。从模拟结果可以看出:加热到相同温度,产液量越大,耗电量越大;产液量相同时,加热温度越高,耗电量越大。因此,加热温度并非越高越好,要兼顾平台用电负荷,对电加热进行合理设计。

图7 M井电加热功率与产液量关系

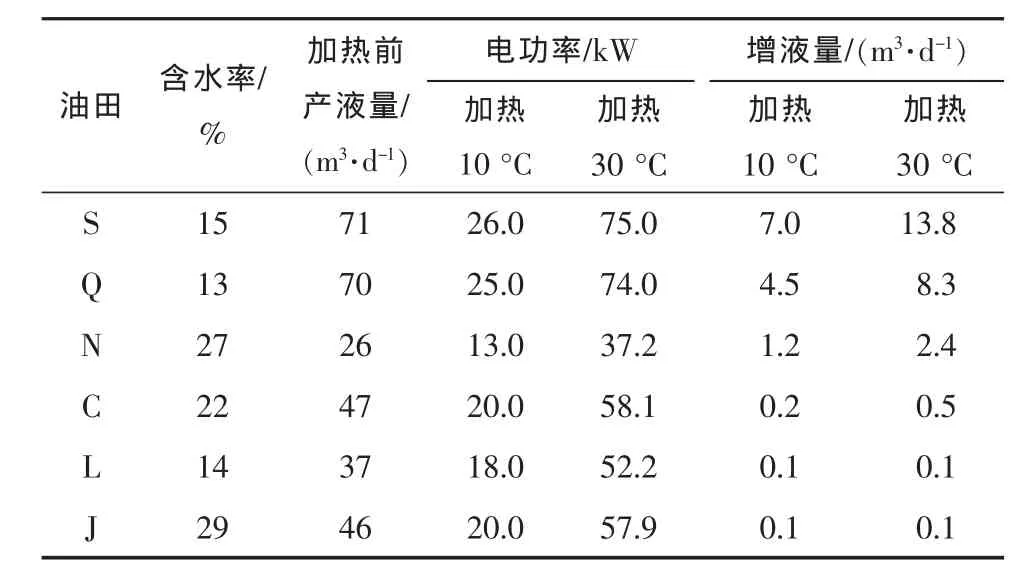

对渤海海域6个稠油油田典型油井进行了电加热耗电量及增液量的模拟,结果见表2。

表2 渤海海域稠油油田电加热模拟结果

由表2模拟结果分析可知:1)S油田原油黏度较高,含水率相对较低,可以选择性地采用电加热技术;2)N油田属于超稠油油田,电加热效果不明显,可以考虑地层加热降黏;3)C油田含水率大都在80%左右,已经远超乳化转相点,并且井口温度高于拐点温度,电加热效果不明显;4)L油田和J油田的原油物性较好,油井处于中高含水期,地层供液充足,不需要电加热降黏。

5 结论

1)渤海海域稠油油田原油黏度较高、含水率较低的油井宜采用井筒电加热降黏技术。

2)电加热降黏可以提高电潜泵的泵效,降低电潜泵机组的能耗,但是能耗降低幅度很小,约在5%以内,但另一方面,使用井筒电加热技术会增加平台的用电负荷。

[1] 王殿生,陈月明,关继腾.电加热油藏采油物理模拟研究[J].石油大学学报:自然科学版,2001,25(2):54-58.

[2] 姚传进,雷光伦,吴川,等.高凝油井电伴热优化计算[J].石油学报,2010,31(5):843-848.

[3] 李胜彪,张振华,徐太宗,等.井筒电加热技术在稠油开采中的应用[J].油气田地面工程,2005,24(1):29-30.

[4] 李伟超,吴晓东,师俊峰,等.重力热管伴热改善稠油井井筒传热损失的研究[J].西南石油大学学报,2007,29(6):75-79.

[5] 宋时权,张公社,李晶晶,等.电加热杆抽油井温度分布计算[J].断块油气田,2008,15(3):121-123.

[6] 刘秀婷,王胜义,杨军.稠油开发规划方案优选方法新探[J].断块油气田,2003,10(1):47-50.

[7] 于继飞,吴晓东,韩国庆,等.海上油井井口温度计算方法探讨[J].中国海上油气,2009,21(5):332-334.

[8] 郭永华,周心怀,李建平,等.渤海海域新近系稠油油藏原油特征及形成机制[J].石油与天然气地质,2010,31(3):375-380.

[9] 徐文江,邱宗杰,张凤久.海上采油工艺新技术与实践综述[J].中国工程科学,2011,13(5):53-57.

[10]吴怀志,吴昊.关于海上采油工艺发展的思考[J].中国海上油气,2012,24(1):79-81.

[11]罗宪波,赵春明,刘英.海上稠油油田投产初期产能评价研究[J].断块油气田,2011,18(5):630-633.

[12]陈胜宏,范白涛,张仁勇,等.海上稠油油田投产及生产管理探索[J].断块油气田,2006,16(5):69-71.

[13]丘宗杰.海上采油工艺新技术与实践[M].北京:石油工业出版社,2009:237-241.

[14]李强,李鑫,魏澈.海上油气田群电力组网技术[J].中国造船,2011,52(增刊1):218-222.

[15]姜建平,谢双喜,陈学政,等.海上油田井下油水分离系统的优化设计[J].长春理工大学学报:自然科学版,2010,33(4):120-123.

[16]江明,许振芳.齐40块稠油流变性实验研究[J].断块油气田,1997,4(6):19-22.

[17]杨飞,李传宪,林名桢,等.乳化条件对O/W稠油乳液流变性的影响[J].石油化工高等学校学报,2009,22(3):51-54.

[18]夏洪权,李辉,刘翎,等.稠油拐点温度测算方法研究[J].特种油气藏,2006,3(6):49-51.

[19]赵法军,刘永建,王广昀,等.大庆普通稠油黏温及流变性研究[J].科学技术与工程,2010,10(31):7644-7646.

[20]沈国华.高凝高粘原油井筒粘度计算模型[J].石油钻探技术,2008,36(4):67-70.

[21]李常友,张雪梅,郑金中,等.浅海油田电潜泵泵下电加热技术[J].石油机械,2005,33(5):52-54.

[22]刘红兰,王富,陈俊.新型井下电加热降黏技术在埕岛油田的应用[J].中国海上油气,2005,17(1):48-50.

(编辑 李宗华)

Feasibility analysis on electric heating of wellbore in heavy oilfield of Bohai

Li Weichao1,Liu Ping2,Yu Jifei1,Yan Tao3

(1.CNOOC Research Institute,Beijing 100027,China;2.Research Institute of Petroleum Exploration and Production,SINOPEC, Beijing 100083,China;3.Department of Oilfield Technology,Oilfield Services Company Limited,CNOOC,Tianjin 300457,China)

This paper firstly analyzes the influential factors of crude oil viscosity and counts the fluid property,viscosity-temperature test data,reservoir pressure and temperature,production data in main heavy oilfields of Bohai waters.The regular pattern of viscosity-temperature characteristics,flex point temperature and water cut distribution are summarized through deep analysis.Then, according to the regular pattern and the consideration of the features of electric heating of wellbore,the effect of electric heating of wellbore is simulated,taking one production well of heavy oil in S Oilfield as an example.And the paper analyzes the operation parameters of relevant energy consumption and electric submersible pump system.It is found that the application of electric heating is beneficial to the operation of electric submersible pump unit,that the discharge rate and efficiency are increased with the rising of heating temperature,while the power is deceased,which can reduce the electricity load of platform effectively.Further,the electric heating simulation of wellbore is carried out for six heavy oilfields in Bohai waters.According to the simulation result,the feasibility of electric heating technology is also analyzed in these oilfields.

offshore heavy oilfield;electric heating of wellbore;energy consumption;flex point temperature;emulsification turning point

“十二五”国家科技重大专项“海上稠油热采技术”(2011ZX05024-005)

TE357.44

A

10.6056/dkyqt201204026

2012-03-02;改回日期:2012-05-15。

李伟超,男,1980年生,2009年博士毕业于中国石油大学(北京)油气田开发工程专业,主要从事油气田开发及采油工程方面的生产与科研工作。电话:(010)84526470,E-mail:liwch2@ cnooc.com.cn。

李伟超,刘平,于继飞,等.渤海稠油油田井筒电加热技术可行性分析[J].断块油气田,2012,19(4):513-516.

Li Weichao,Liu Ping,Yu Jifei,et al.Feasibility analysis on electric heating of wellbore in heavy oilfield of Bohai[J].Fault-Block Oil&Gas Field,2012,19(4):513-516.