改良董氏开胃散外敷治疗小儿厌食的临床研究

林 洁,刘 斐

(上海市中医医院,上海 200041)

厌食是儿科常见病,临床以较长时期厌恶进食,食量减少为主要特征。厌食患儿除食欲不振外,一般无其他明显不适,预后良好,但长期不愈者,可使气血生化乏源,抗病能力下降,而易罹患他症,甚或影响生长发育转化为疳证[1]。

董氏开胃散是我院根据儿科“泰斗”董廷瑶教授的经验方“疳Ⅰ方”化裁而制作的一种外敷散剂,已在临床应用多年。2004年林洁等[2]采用随机、双盲双模拟、平行对照、双中心试验对董氏开胃散治疗小儿厌食的疗效、安全性、依从性作出了初步评价,其疗效与对照组山麦健脾口服液相比无显著性差异。

董氏开胃散中的五谷虫,始载于《本草纲目》,列于虫部第四十卷。味咸,性寒。功效消积除滞,清热消疳,主要用于治疗小儿疳热,食滞、腹胀、纳呆等证。但2010年版《中华人民共和国药典》并未将其载入,无明确的炮制规范,为五谷虫作为制剂用药带来困难,影响了董氏开胃散制剂的进一步研发。

出于上述原因,本研究将原方中五谷虫去除,制成改良董氏开胃散,采用“随机、双盲、对照”的方法,通过观察两组治疗后的总体疗效、临床症候积分、唾液淀粉酶、血红蛋白、血锌、胃电图等指标,判断改良董氏开胃散与原方董氏开胃散之间的疗效差别,为董氏开胃散的进一步研发提供临床依据。

1 临床材料

1.1 研究对象 72例病例均来自上海市中医医院小儿厌食专科门诊。

1.2 研究设计 本研究运用excel表生成随机数字分组表,根据随机数对药品进行编号 (随机数顺序号)包装,医生和受试者均处于盲态,受试者按序号用药,进入试验。

1.3 病例选择标准

1.3.1 西医诊断标准 厌食按照2002年《中药新药临床研究指导原则》制定。

①长期食欲不振,见食不贪,进食量较同龄正常儿童减少1/3~1/2以上,发病最短时间为2周,排除其他系统疾病。②体重 (体质量)增长停滞或减轻。③有不良饮食习惯或喂养不当史。

1.3.2 临床表现 厌食中医证候遵循2002年国家中医药管理局重点学科建设所制定的小儿厌食证中医诊治规范。

厌食表现符合湿食困脾证:厌食或拒食,口气臭秽,时有恶心,甚则呕吐,脘腹胀满,大便不畅,舌质红,苔白腻或黄腻,指纹紫滞或脉滑。

1.4 药物制备与编盲

1.4.1 药物制备 试验组:改良董氏开胃散 (胡黄连、陈皮、青皮、枳壳、木香、三棱、莪术、莱菔子、谷芽、麦芽、神曲)各药物按照一定比例用量,研细成末,过60目筛,装棉纸袋,每袋14 g。对照组:原方董氏开胃散 (胡黄连、陈皮、青皮、枳壳、木香、三棱、莪术、五谷虫、莱菔子、谷芽、麦芽、神曲)各药物按照一定比例用量,研细成末,过60目筛,装棉纸袋,每袋15 g。

1.4.2 药物编盲 两组药物按照随机数进行药物编盲。药物制备与编盲均由上海市中医医院药剂室完成。

2 方法

2.1 用药方法 试验组与对照组均按照以下方法用药,每天用量2袋,疗程4周。

①患儿临睡前,家长将其脐部的神阙穴部位和背部的命门穴部位擦拭干净;②取出两个药袋,分别放入肚兜 (特制)的前后两个袋中,将前袋对准脐部的神阙穴,后袋对准背部的命门穴,将其环腰扣住;③家长用手掌在脐部敷药处以顺时针方向按摩腹部20 min;④次晨起床时将肚兜取下,取出药袋丢弃,并晒干肚兜备用,次夜同上;⑤每天敷药时间不少于7 h。

2.2 观测方法

2.2.1 临床症候 采用积分法,积分评定分别在治疗前、治疗第7天、第14天、第21天、第28天进行。

2.2.1.1 主症 食欲:食欲正常为0分;不思主动进食为2分;厌恶进食为4分;拒绝进食为6分。

食量:食量正常为0分;食量减少,平均每日主食总量低于同龄正常儿童的1/2~1/3为2分;食量甚少,平均每日主食总量低于同龄正常儿的1/3为4分;迫食方能进食或极少饮食为6分。

进食时间:≤0.5 h为0分;0.5~1 h(包括1 h)为2分;1~2 h(包括2 h)为4分;>2 h为6分。

口气:口气正常为0分;口臭时有时无为2分;稍近患儿口腔即可闻及口臭为4分;患儿张口即可闻及严重口臭为6分。

恶心呕吐:无恶心呕吐为0分;偶有恶心,无物吐出为2分;经常恶心,每周3~4次,时吐涎沫或胃内容物为4分;明显恶心,每次多伴呕吐,吐胃内容物,每周大于4次为6分。

2.2.1.2 次症 腹胀:无腹胀为0分;进食后偶有腹胀,30 min内可缓解为1分;经常食后腹胀,持续0.5~1 h为2分;经常腹胀,与进食无关,持续时间大于1 h为3分。

便秘:大便正常,日行一次,质稠成形为0分;大便时干、时软,日行一次,有时成粒状为1分;大便偏干,二日一行,难解,成粒状为2分;大便干结,二日以上一行,解便困难为3分。

2.2.1.3 体征 舌象:舌苔薄润为0分;舌红苔薄腻为1分;舌红苔厚腻为2分。

2.2.2 不良反应观测方法 不良反应的发生情况分别在治疗7 d、14 d、21 d、28 d进行记录。

2.3 疗效判定方法 以症候总积分值治疗前后变化值、主要症状积分值治疗前后变化值、观测指标值治疗前后变化值为分析指标。总体疗效的评价按照2002年《中药新药临床研究指导原则》制定。

痊愈:中医临床症状、体征消失或基本消失,症候积分减少≥95%。

显效:中医临床症状、体征明显改善,症候积分减少≥70%。

有效:中医临床症状、体征有所好转,症候积分减少≥30%。

无效:中医临床症状、体征均无明显改善,甚或加重,症候积分减少不足30%。

2.4 统计学方法 统计分析均采用EXCEL和SPSS18.0统计软件。数据为PP分析集,符合方案集 (PPS):指符合纳入标准、不符合排除标准、完成治疗方案的病例集合,即对符合实验方案、依从性好、完成CRF规定填写内容的病例进行分析(PP分析)。

统计描述:计量资料若服从正态分布或近似正态分布,采用均数±标准差;若不服从正态分布,则采用中位数,四分位数间距或中位数,最小值和最大值表示;计数资料采用率、构成比。

统计推断:符合正态分布且方差齐的资料采用两样本t检验、F检验、SNK检验等;计数资料采用χ2检验、指标有序分类的资料采用秩和检验;重复测量资料采用重复测量数据资料的方差分析、同一时间点组间比较采用多元方差分析,以及混合效应模型。

3 研究结果

3.1 一般情况 本研究共有72例患儿入组,完成66例,脱落6例,脱落率8.3%,无剔除病例。有66例进入PP分析集,其中试验组34例,对照组32例,均诊断为小儿厌食,中医辨证为湿食困脾证。

3.2 试验组与对照组性别、年龄和病程均衡性比较 组间性别比较采用χ2检验,年龄和病程采用t检验。见表1。

表1 试验组与对照组的性别、年龄和病程比较Tab.1 Characteristics of the children at baseline

3.3 试验组与对照组病情程度均衡性比较 组间病情程度比较,秩和检验。见表2。

表2 试验组与对照组病情程度的比较Tab.2 Comparison of illness degree between test group and control group

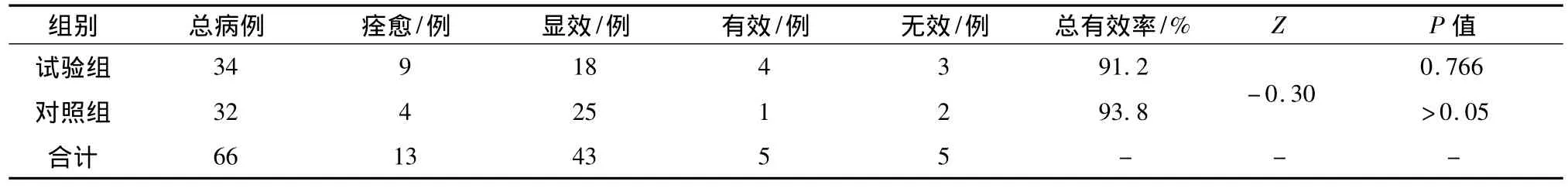

3.4 总体疗效的比较 试验组与对照组疗效的比较,经秩和检验,无统计学意义。见表3。

3.5 对于轻度、中度、重度患儿治疗情况的比较组间对于轻度、中度、重度的治疗情况经秩和检验结果得:治疗前组间病情程度比较无统计学意义,治疗后病情程度比较无统计学意义。见表4。

3.6 唾液淀粉酶、血红蛋白、血锌变化的比较两组唾液淀粉酶、血红蛋白、血锌变化的比较经重复测量检验结果发现,均无统计学意义 (见表5~表7)。

表3 试验组与对照组总体疗效的比较Tab.3 Comparison of effect between test group and control group

表4 试验组与对照组对于轻度、中度、重度患儿的治疗情况Tab.4 Comparison of therapeutic conditions in different severe extent

表5 试验组与对照组唾液淀粉酶的比较 ()Tab.5 Comparison of changes in saliva amylase between test group and control group()

表5 试验组与对照组唾液淀粉酶的比较 ()Tab.5 Comparison of changes in saliva amylase between test group and control group()

组别 病例数 治疗前淀粉酶/U 治疗后淀粉酶/U F P值试验组34 337.00±163.32 318.91±121.00 0.656对照组 30 331.50±151.22 301.70±130.24 0.20 >0.05合计64 334.42±156.54 310.84±125.22 - -

表6 试验组与对照组血红蛋白的比较 ()Tab.6 Comparison of changes in hemoglobin between test group and control group()

表6 试验组与对照组血红蛋白的比较 ()Tab.6 Comparison of changes in hemoglobin between test group and control group()

组别 病例数 治疗前/(g·L-1) 治疗后/(g·L-1) F P值试验组34 126.94±9.45 128.53±8.14 0.129对照组 31 130.29±9.03 131.26±6.97 2.36 >0.05合计65 128.54±9.33 129.83±7.67 - -

表7 试验组与对照组血锌的比较 ()Tab.7 Comparison of changes in blood zinc between test group and control group()

表7 试验组与对照组血锌的比较 ()Tab.7 Comparison of changes in blood zinc between test group and control group()

组别 病例数 治疗前/(mg·L -1)治疗后/(mg·L -1)F P 值试验组34 0.78±0.41 0.72±0.34 0.841对照组 31 0.76±0.42 0.78±0.33 0.04 >0.05合计65 0.76±0.41 0.75±0.33 - -

3.7 胃电图变化情况的比较

3.7.1 试验组治疗前后胃电图各变量变化的比较见表8,差异均有统计学意义。

3.7.2 对照组治疗前后胃电图各变量变化的比较见表9,差异均有统计学意义。

3.7.3 两组之间胃电图各变量变化的比较 见表10,差异均无统计学意义。

表8 试验组治疗前后胃电图各变量的变化比较 ()Tab.8 Comparison of the EGG variables in test group before and after the treatment()

表8 试验组治疗前后胃电图各变量的变化比较 ()Tab.8 Comparison of the EGG variables in test group before and after the treatment()

参数 治疗前(n=34)治疗后(n=34) F P值胃体餐后正常频率百分比/% 40.12±16.80 51.06±18.91 7.91 0.008<0.01胃体餐后正常能量百分比/% 22.08±16.12 19.67±15.02 0.44 0.512>0.05胃窦餐后正常频率百分比/% 38.72±18.52 51.74±19.22 7.84 0.008<0.01胃窦餐后正常能量百分比/% 19.45±12.14 28.74±17.53 8.00 0.008<0.01

表9 对照组治疗前后胃电图各变量变化的比较 ()Tab.9 Comparison of EGG variables in control group before and after the treatment()

表9 对照组治疗前后胃电图各变量变化的比较 ()Tab.9 Comparison of EGG variables in control group before and after the treatment()

参数 治疗前(n=32)治疗后(n=32) F P值胃体餐后正常频率百分比/% 36.83±14.98 48.70±20.03 5.90 0.021<0.05胃体餐后正常能量百分比/% 21.41±13.01 26.48±17.04 1.59 0.217>0.05胃窦餐后正常频率百分比/% 38.58±20.23 49.78±17.57 5.46 0.026<0.05胃窦餐后正常能量百分比/% 22.45±13.19 30.19±16.08 5.46 0.026<0.05

3.8 不良反应及合并症发生率 本研究无不良反应或合并症发生。

4 讨论

上世纪80年代以来,随着生活水平的提高,家长过分追求高蛋白、高热量的饮食,造成越来越多的厌食患儿。Madhusmita等[3]发现厌食组儿童骨龄低于正常组,少年女性厌食组中35%~38%月经初潮年龄比正常年龄推迟2个标准差,厌食组儿童的血压、心率、骨密度、白细胞数均降低。Dalit等[4]认为生长迟缓是厌食患儿的一个主要特征。另外Irene Chatoor等[5]研究报道厌食患儿虽然认知发育在正常范围,但与正常儿童相比,智力发育指数却有很大的差异,其显著性远远大于营养状况的差异。通过大量数据分析,喂养不当已经成为小儿厌食的主要原因,膏粱厚味积滞于中,化湿碍脾,脾失健运而造成厌食、口臭、恶心呕吐、腹胀、便秘等湿食困脾证。董廷瑶教授深谙幼科先辈的宝贵经验,注重脾胃的生化升降[6],认为此时患儿虽有食欲降低,食量减少,但其体质尚实,治疗原则应以“消”为主,湿化之后方可健脾。董氏开胃散是董氏“疳Ⅰ方”改制的外敷散剂,治疗小儿厌食湿食困脾证,具有消食、导滞、开胃、健脾的功效,疗效显著,依从性好,深受广大患儿及家长的欢迎。

表10 两组之间胃电图各变量变化的比较 (,n=32)Tab.10 Comparison of EGG variables in study groups before and after the treatment()

表10 两组之间胃电图各变量变化的比较 (,n=32)Tab.10 Comparison of EGG variables in study groups before and after the treatment()

参数 试验组 对照组 F P值胃体餐后正常频率百分比/% 10.95±22.70 11.87±27.64 0.84 0.363>0.05胃体餐后正常能量百分比/% -2.41±21.24 5.06±22.72 1.34 0.252>0.05胃窦餐后正常频率百分比/% 13.02±27.12 11.20±27.12 0.11 0.747>0.05胃窦餐后正常能量百分比/% 9.30±19.16 7.74±18.73 0.62 0.434>0.05

董氏开胃散外敷剂成功地运用了中药辨证和经络的理论,实现了专证专药的外敷治疗法,临床应用多年,疗效较好,且过敏反应少,应该进行推广应用。方中胡黄连苦寒除疳热为君;陈皮、青皮、枳壳、木香为臣,助君药除湿清热,宽中消胀;三棱、莪术佐君臣消积化滞;莱菔子、谷芽、麦芽、神曲调和诸药,开胃消食为使。

现代药理研究表明:青皮[7]所含挥发油对胃肠道有温和的刺激作用,能促进消化液的分泌和排除肠内积气。木香煎剂有促进胃液分泌、促进胃肠蠕动的作用。陈皮[8]有明显的促进胃排空作用。三棱、莪术[9]少量应用可以开胃进食,中量可以行气消滞。25%莪术[10]水煎剂有明显的促胃动力作用,其机制可能与其调节肽能神经的体液,改善胃电节律有关。莱菔子[11]能明显对抗肾上腺素对肠管的抑制作用,增强离体兔回肠节律性收缩。神曲能促进消化液分泌,增加食欲。谷芽麦芽可以增加消化液分泌,有助消化作用。

本研究将原方中无炮制规范、不可作为制剂用药的五谷虫去除,制成改良董氏开胃散,观察改良董氏开胃散与原方董氏开胃散之间的疗效差别,为董氏开胃散的进一步研发提供临床依据。从总体疗效看,去除五谷虫的改良董氏开胃散并没有影响原董氏开胃散的总体疗效。症候积分变化显示:随着用药的时间增长,两组症候积分均有不断减少的趋势,结合具体数据,两组治疗后均有向愈的趋势,治疗后两组重度和中度均明显的减少。两组胃电图显示:两组胃体及胃窦餐后正常频率百分比、胃窦餐后正常能量百分比治疗后均有显著性差异,正常频率百分比增加意味着两组均能增加胃体及胃窦正常慢波的频率,慢波促发快波的产生,这样就减少了无效的慢波,增大了快波发生的概率。且两组还可增加胃窦部节律的整齐性。

[1]汪受传.中医儿科学[M].北京:中国中医药出版社,2006:106.

[2]林 洁,王霞芳,夏以琳,等.董氏开胃散治疗小儿厌食症的临床试验[J].中成药,2005,27(11):1284-1287.

[3]Misra M,Aggarwal A,Miller K,et al.Effects of anorexia nervosa on clinical,hematologic,biochemical,and bone density parameters in community-dwelling adolescent girls[J].Pediatrics,2004,114(6):1574-1583.

[4]Modan-Moses D,Yaroslavsky A,Novikov I,et al.Stunting of growth as a major feature of anorexia nervosa in male adolescents[J].Pediatrics,2003,111(2):270-276.

[5]Chatoor I,Surles J,Ganiban J,et al.Failure to thrive and cognitive development in toddlers with infantile anorexia[J].Pediatrics,2004,113(5):440-447.

[6]宋知行,王霞芳,董廷瑶.幼科撷要[M].北京:百家出版社,1990:180-186.

[7]黄兆胜.中药学[M].人民卫生出版社,2006:240.

[8]王贺玲,李 岩,白 菡,等.理气中药对鼠胃肠动力的影响[J].世界华人消化杂志,2004,12(5):1136-1138.

[9]郭云协.对药三棱莪术治疗胆胃病举隅[J].辽宁中医杂志,2006,33(12):1643.

[10]吕 涛,魏睦新.莪术对大鼠结肠平滑肌收缩的促进作用及机制[J].世界华人消化杂志,2009,17(26):2718-2721.

[11]沈丕安.中药药理与临床应用[M].北京:人民卫生出版社,2007:733.