发现《亚鲁王》

文 Ⅰ冯骥才

发现《亚鲁王》

文 Ⅰ冯骥才

前年初夏,当我听到苗族长篇英雄史诗《亚鲁王》的发现时,我的脑袋里响着一个疑问:这可能吗?

20世纪初,中国文学和文化界有识之士发动的一轮又一轮民间口头文学的调查中,不断有收获涌现,古老的中华大地文学蕴藏之深厚真是无法估量。然而自《格萨尔王传》、《伊玛堪》、《江格尔》和《黑暗传》等搜集整理完成之后,很难想象还有一个民族的长篇英雄史诗会横空出世。

《亚鲁王》史诗的内容,为广泛流传于苗族生活地区的始祖亚鲁王的创业史。字数至少一万行,至今活态地保存在贵州麻山地区,并伴随着原始的“祭祀”仪式。然而,传承歌师的年岁较大,其中能较完整地唱诵的最年长者已93岁。

史诗的发现,明显有告急的意味,我当即与中国民间文艺家协会的罗杨、向云驹研究决定派出一个小组,火速奔往贵州。

在贵州麻山地区前沿的调查紧张、艰难又有效。其中一个关键因素是《亚鲁王》的收集与翻译者杨正江。直至今天,能通晓西部苗语、又能以拼音式苗文笔录并译成汉文的人,只有这位出色的苗族青年。他最早发现麻山地区的《亚鲁王》,最先认识到它非凡的价值,并一直在田野里千辛万苦、甚至形影相吊地默默工作着。

史诗《亚鲁王》所传唱的是西部方言区苗人的迁徙与创世的历史,史诗主角苗人首领亚鲁王是他们世代颂扬的英雄。由于亚鲁王不是高在天上的神偶,而是一位深谋远虑、英勇豪迈、有情有义又狡黠智慧的活生生的人,千百年来才会与代代苗人息息相通,在东郎(歌师)的吟唱中有血有肉地活在苗人中间。

史诗开篇宏大,具有创世意味。通篇结构流畅大气,程式规范庄重,节奏张弛分明,远古气息浓烈,历史信息密集。细细读来,便会进入远古苗人神奇浪漫又艰苦卓绝的生活氛围中;大量有待破解的文化信号,如同由时光隧道飞来的电波繁渺而至。

从这部长诗的价值看,无论在历史、民族、地域、文化还是文学方面,都是无可估量的。正是由于麻山地区地处偏远,外人罕至,语言独特,交流不便,信息闭塞,生活状况十分原始,这位顽强坚忍、从不妥协的亚鲁王的精魂才一直是苗人浑身筋骨中的力量。这便是亚鲁王数千年传唱不绝的根本缘故。

苗人关于亚鲁王的传说,广泛流传于其聚居地,但在其他地区多为故事、传说和短诗形式,惟麻山地区以长诗传唱。随着全球化与信息化时代的高速发展,麻山地区与外界渐渐相通,这部浩瀚的活态史诗及相关习俗与仪式必定难以避免地迅速走向瓦解甚至消亡之路。无形的、动态的、只在口头流传上依存的遗产因而变得极不可靠,只有转化为文本才有确定性。这也是《亚鲁王》一书出版的最重要的意义之所在。

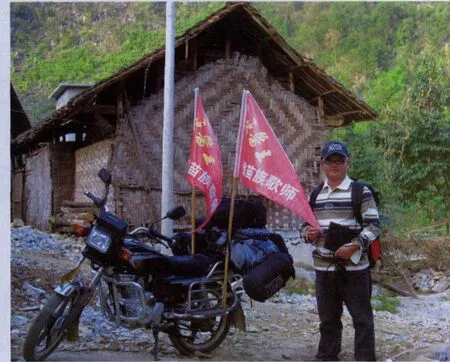

为寻访更多会唱《亚鲁王》的苗族歌师,杨正江经常跋涉于紫云的崇山峻岭间。(杨正江供图)

依我之见,《亚鲁王》为苗族史诗,无文字,从无抄本,一切都是由经过拜师仪式的东郎口口相传。由于记忆各异,或传唱中各自的发挥,致使流传“版本”与内容纷繁多样。这也正是口头文学活态存在的特征。当前急迫的工作,应是对《亚鲁王》做更彻底和全面的普查与存录,将其原始生态原真地保存下来。

我国文学史上第一部作品《诗经》,即是民间口头文学集,这表明口头文学是文学一个的源头。然而,谁曾想到与《诗经》前后时代差不太多的一部口头文学《亚鲁王》,居然活在田野里而且还没有进入我们的文学史呢?《亚鲁王》一书的出版,标志着它的一只脚已迈进我们的文学史,中国文学史因此增添了它的分量。

发现《亚鲁王》的意义还不止于此。

在它舒缓沉雄、铿锵有力的诗律中,清晰地呈现出苗族这个古老民族的由来与变迁的全过程,活生生见证了中华民族在上古时代相互融合的曲折进程。这部口述的诗化的民族史,是苗民族精神与生活的历史经典,是其民族文化所达到的历史高峰的令人叹为观止的见证,故其意义远远超出文学本身。

(作者系中国文联副主席、中国民间文艺家协会主席 原文刊载于《人民日报》2012年3月2日 19版 责任编辑/任玉梅)