鲁西南地区官庄群沉积特征与沉积环境分析

郑德顺,李明龙,李守军

(1.河南理工大学资源与环境工程学院,河南 焦作 454000;2.中国地质大学“构造与油气资源”教育部重点实验室,湖北 武汉 430074;3.山东科技大学地球信息科学与工程学院,山东 青岛 266510)

1 区域地质背景

鲁西南地区在区域构造位置上属于华北地台的东南部,总体上是一个以大型隆起为背景的地质构造单元。其基底属于华北地台的组成部分,基底岩系是由太古界及下元古界所组成,经历了太古代及早元古代这一漫长的地质历史阶段,由于加里东运动影响,上奥陶统至下石炭统地层缺失,晚石炭统早期华北地台整体下降接受沉积形成当时的一个特大型陆表海,石炭系—二叠系及上覆岩层先后经历印支运动的强烈抬升、剥蚀,又经历了燕山、喜马拉雅复杂的构造运动的改造,形成了现今的构造格局[1]。

侏罗纪—白垩纪期间的燕山运动在鲁西南地区活动强烈,该区上白垩统遭受剥蚀严重,地层情况复杂。官庄群主要出露于鲁西南地区的平邑盆地和蒙阴盆地。迟培星以及张增奇、刘明渭将官庄群定义为“上被第四系不整合覆盖,下与白垩系或更老地层呈不整合接触,岩石组合为含膏盐的红色、灰色山麓洪积-河湖相碎屑岩系,自下而上包括固城组、卞桥组、常路组、朱家沟组和大汶口组,时代属古新世—早渐新世[2-3]。”但据张荣隋和李守军等人研究,白垩系建议使用下白垩统蒙阴组和西洼组,上白垩统固城组;其中固城组的时代根据所产化石由原来归为古新统而改为上白垩统[4-6]。曲日涛等人研究也发现其与鲁西南平邑盆地实际情况不符,他们根据实测野外剖面和古生物特征与国内外同期沉积盆地进行了横向对比,对该地区地层划分做了更正,提出与以往划分方案改动较大的新方案,总结为:鲁西南地区官庄群固城组和卞桥组底部地层属上白垩统,卞桥组其余部分属下古新统,常路组属中、上古新统,朱家沟组属下始新统,大汶口组划归下始新统至中始新统[7]。这与李守军等人意见基本一致,当前在研究该地层时多采用这种方案。

2 地层剖面特征

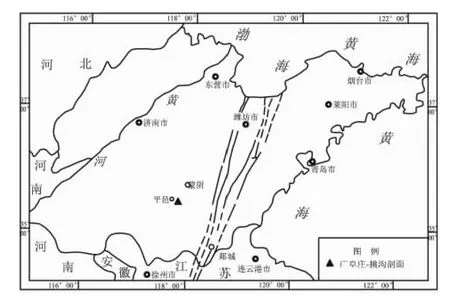

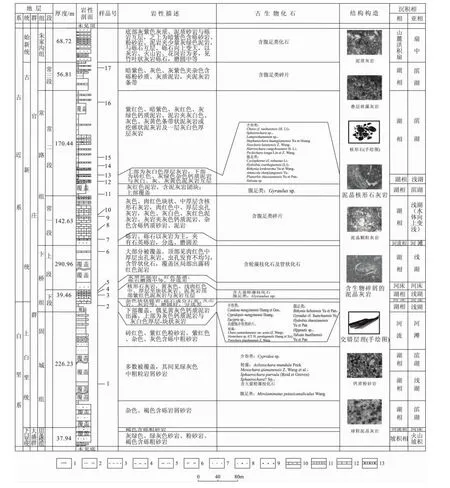

鲁西南地区上白垩统—始新统发育官庄群,其中上白垩统发育固城组和卞桥组底段;古新统和始新统从下往上依次发育卞桥组中上段、常路组和朱家沟组。本文以鲁西南平邑县卞桥镇的广阜庄-挑沟剖面为研究对象(图1)。该剖面官庄群发育较好,能较完整的反映出鲁西南地区官庄群沉积特征及其沉积环境变化规律。就该剖面地层的发育情况,曲日涛在《鲁西南地区官庄群的地层对比及时代讨论》一文中有详细描述[7],本文不再赘述。

图1 广阜庄-挑沟剖面位置图Fig.1 Location of the Guangfuzhuang-Tiaogou section

3 地球化学特征分析

为详细了解鲁西南地区沉积环境变化,在剖面自下而上挑选样品17件(样品位置见图2),进行了17件样品的碳同位素及16件样品的ICP-AES元素分析,以期利用相关的地化指标进行环境因子的恢复。所有样品均在山东省东营市胜利油田地质科学院地球化学室测试。本文主要利用碳同位素和一些常量、微量元素比值来指示官庄群沉积环境的变化。

3.1 碳同位素分析

在成岩环境中可以交换的碳原子比氧原子要少得多,因而成岩过程中引起碳酸盐δ13C变化比δ18O要小,所以碳同位素组成随时代变化不如氧同位素那么明显,故在反映碳酸盐结晶作用原始水介质条件上碳同位素较氧同位素更为可靠。本次研究主要研究碳同位素对沉积环境的指示关系。淡水碳酸盐沉积物δ13C值多介于-5‰~-15‰,海相灰岩的δ13C值介于-5‰~+5‰[8]。从本次实验测得数据(表1)可以看出,δ13C值介于-3.4‰ ~-6.5‰之间,平均值为-5.1‰,且大部分样品的δ13C值小于-5‰,表明官庄群处于陆相沉积环境。

大量研究都证实了相对局限的水体或封闭湖泊中盐度与碳同位素值的正相关关系[9]。而平邑盆地是一个中新生代半封闭湖盆[10],盆地中沉积的碳酸盐岩δ13C随盐度的增加而增加,因此δ13C值反映了水体的盐度。样品的平均值为-5.1‰,证明总体盐度稍大(接近海相灰岩的δ13C值-5‰~+5‰);其中6号样品δ13C值高达-2.7‰,说明卞桥组上段沉积时期水体盐度极高,造成如此高的盐度在于本时期气候干旱,蒸发强烈,该组膏盐矿的产出可以证明;7号到10号样品δ13C值都略大于-5‰,表明常路组一段沉积时期水体盐度仍然较大,可能由该时期降水量少,气候依然干旱引起,而δ13C值由4.2变为4.8,说明常路组一段沉积时期水体盐度总体虽大,但仍有逐渐淡化的趋势。

此外,沉积碳酸盐岩的碳同位素对环境的封闭和还原程度反映较为灵敏。在开放环境中,与大气CO2平衡的碳酸盐岩的δ13C值较封闭环境中形成的碳酸盐岩δ13C值要高,这主要是因为在较封闭体系中,生物成因的富含轻同位素12C的化合物进入水介质,因而贫13C的碳酸盐岩可以指示环境的封闭程度或还原程度[11]。即在沉积环境中δ13C值的变化体现了介质的还原程度的变化,δ13C值越低,还原程度越高。其中6号样品δ13C值高达-2.7‰,说明卞桥组上段沉积时期水体封闭性很差,氧化性高,该组膏盐就是浅水强蒸发环境下的产物;7号到10号样品δ13C值都略大于其他时期样品,表明常路组一段沉积时期水体封闭性较其他时期差,气候较干旱,水体较浅,而δ13C值由4.2变为4.8,说明常路组一段沉积时期水体虽然总体较浅,但仍有逐渐加深趋势。

综上分析,官庄群碳酸盐岩沉积时期水体盐度总体较大。虽然常路组一段沉积时期总体上水体盐度较大,水深较浅,气候较干旱,但盐度有减小趋势,同时水体有加深趋势,与下文的Sr/Ba、V/(V+Ni)值在此段反映一致。

图2 广阜庄-挑沟剖面岩相分析柱状图Fig.2 Sedimentary facies column through the Guangfuzhuang-Tiaogou section

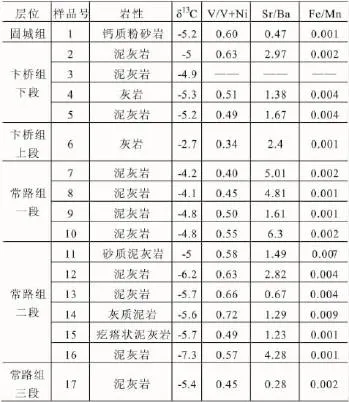

表1 广阜庄-挑沟剖面岩石中碳同位素及元素比值表Table 1 Carbonate isotope values and some element ratios in the samples from the Guangfuzhuang-Tiaogou section

3.2 岩石中常微量元素分析

沉积岩中一些元素比值可以反映出岩石沉积时的氧化性、盐度等指标。

(1)氧化性指标:V/(V+Ni)

V/(V+Ni)值常作为恢复水体氧化还原条件的地球化学指标。V/(V+Ni)>0.54代表厌氧环境,V/(V+Ni)值介于0.46~0.54之间表示贫氧的沉积环境,V/(V+Ni)<0.46指示富氧的沉积环境[12]。氧化还原条件可反映水体的深浅,变化较大说明水体深度波动较大,本次所测得样品该值介于0.34~0.72之间(表1):1号样品V/(V+Ni)值为0.60,反映固城组中段沉积时期水体较深,处于厌氧环境;2、4、5号样品该值由0.63降至0.49,说明卞桥组下段沉积环境由厌氧逐渐变为贫氧至富氧,水体深度由深变浅;7号样品V/(V+Ni)值为0.40,说明常路组一段下部处于强氧化条件,水体极浅;8号至10号样品V/(V+Ni)值在0.45~0.55区间内,反映了常路组一段总体处于滨浅湖的贫氧沉积环境;常路组二段下部样品的V/(V+Ni)值由11号的0.58增加到13号的0.66,氧化性由弱到强,说明水体由浅到深,是一个水进过程;常路组三段17号样品V/(V+Ni)值为0.45,说明该段沉积时期水体较浅,处于富氧环境。

(2)盐度指标:Sr/Ba、Fe/Mn

沉积物Sr/Ba比值能有效地用来指示其水体盐度变化,Sr/Ba比值与盐度呈正相关关系,其高值指示水体盐度较高,反映湿地水体相对萎缩,标志气候干旱期;低值指示水体盐度较低,反映湿地水体相对扩张,标志气候相对湿润期。本次实验测得样品Sr/Ba值介于0.28~6.3之间,且变化幅度较大(表1)。1号样品Sr/Ba值为0.47,说明固城组沉积时期气候湿润,水体盐度较小。7~10号样品Sr/Ba除9号为1.61外其余均为5左右,说明常路组一段沉积时期水体盐度很大,这与δ13C值在此段响应一致。13号样品Sr/Ba值由12号样品的2.82降为0.67,又增大到14号样品的1.29,说明常路组二段早期气候湿润,水体加深,有淡化趋势。之后蒸发强烈,水体变浅,盐度又有增大趋势。所有样品除1、13、17号外Sr/Ba值都大于1,均值2.42反映出这些样品处于盐度高、蒸发强烈的沉积环境。

需要指出的是,Sr/Ba值常用来作为区分海陆相沉积的标志,一般认为海相沉积Sr/Ba>1,陆相沉积Sr/Ba<1。但是据孙镇诚等研究,Sr/Ba>1不能作为海相沉积标志,陆相咸化湖泊同样具有较高的Sr/Ba值,把它视为海、陆相区分标志是不全面的[13]。此次实验中样品Sr/Ba均值2.42,而这些样品的碳氧同位素分析结果都指示为盐度较大的陆相沉积环境,正好验证了这个观点。因此,我们可以认为,在陆相沉积中,Sr/Ba>1应标识水体开始咸化;<1应为淡水沉积;而高达6.3的值可能表示高盐度、高咸化条件下的环境。因此,官庄群碳酸盐岩是陆相咸化湖泊沉积产物。

Fe/Mn的值也与盐度有一定关系,一般认为Fe/Mn值越小,盐度越高。如果Fe/Mn值为1是正常盐度条件,当盐度增高时,Fe/Mn<<1,而淡化时Fe/Mn≈5[9]。表1中Fe/Mn值介于0.001~0.009之间,均值0.003,该值远小于1,说明该地区官庄群时期碳酸盐岩处于高盐度的沉积环境,这与Sr/Ba值反映一致。

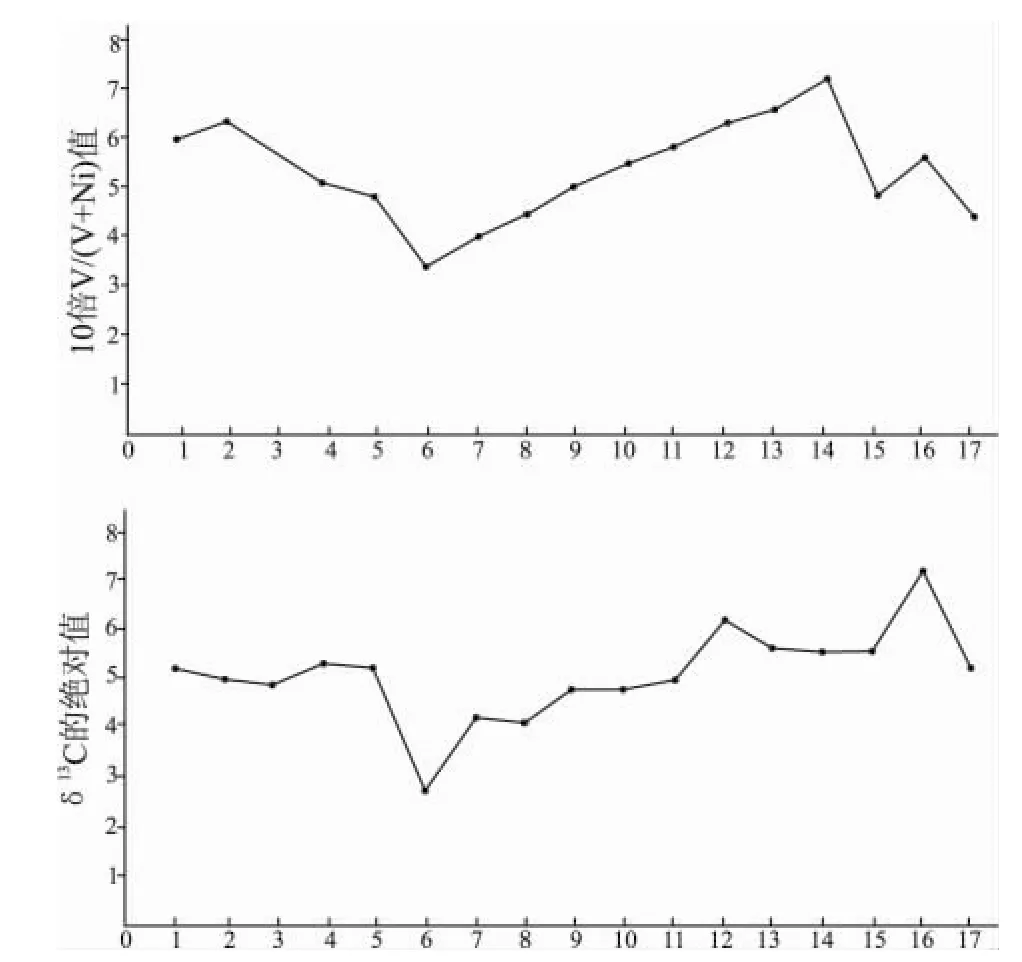

(3)δ13C值与V/(V+Ni)值的相关性

V/(V+Ni)值与沉积时水体的还原性呈正相关关系(如图3),即V/(V+Ni)值越高,还原程度越高。而δ13C值与还原性呈负相关关系,即δ13C值越低,还原程度越高。但所测样品δ13C值均为负值,所以δ13C绝对值就与水体还原性呈正相关。从图3中我们可以看出V/(V+Ni)值与δ13C绝对值的总体变化有较好的正相关性,这说明δ13C值与V/(V+Ni)值同时反映出了水体氧化还原条件的变化趋势。

图3 V/(V+Ni)值与δ13C绝对值的相关性Fig.3 Correlation between V/(V+Ni)values and δ13C absolute values

4 沉积相分析

根据广阜庄-挑沟剖面野外露头岩石的颜色、成分、结构、构造以及化石特征并结合上述地球化学分析可知,该地区官庄群发育的沉积相类型主要有山麓洪积扇相、湖泊相及河流相。该剖面上山麓洪积扇相主要发育扇中亚相,湖泊相发育滨湖和浅湖亚相,河流相主要发育河滩和河床亚相。具体分析如下:

(1)固城组

固城组与下伏田家楼组之间被覆盖,所以两者的接触关系不清,据岩性变化和产状分析,应为平行不整合接触。本组地层覆盖比较严重,连续性较差。

固城组下部:未覆盖部分可见杂色、褐色含砾岩屑砂岩,向上过渡为砖红色泥岩,表明沉积时处于氧化环境,水位较浅。粒度特征表明该段砾岩为地形高差较大、沉积速率较快的产物,为近源的滨湖亚相沉积。

固城组中部下段:砖红色泥岩夹灰绿色球粒泥晶灰岩,含介形类、腹足类和大量轮藻枝化石。1号样品Sr/Ba值为0.47,说明该段沉积时期气候湿润,水体盐度较小。V/(V+Ni)值为0.60,处于贫氧至厌氧沉积环境,水体较深,主要为浅湖沉积环境。

固城组中部上段:为紫红色夹杂色块状含砾粗砂岩、钙质粉砂岩、泥岩,化石稀少,表明为水体较浅、氧化性强的沉积环境。粗碎屑含砾砂岩是离岸距离小、快速沉积的产物,为滨湖亚相。

固城组上部:为绿灰色、紫红色、杂色块状含砾砂岩,砾石磨圆好,火山成分,砾石大者6~7cm,小者0.5cm,受流水改造较彻底,砂岩交错层理发育,为河流相河滩亚相。

(2)卞桥组

卞桥组下段:与下伏固城组呈连续沉积。

卞桥组下段下部:可见肉红色中厚层虫孔灰岩,局部地区出露砖红色泥岩,2号样品V/(V+Ni)值为0.63,表明处于贫氧环境。2号样品,Sr/Ba值增大到2.97,说明该时期水体咸化,盐度增大,为浅湖沉积环境。

卞桥组下段中部:含杂色块状砾岩,砾石成分主要为石英、火山岩、灰岩等,钙质胶结,磨圆好,分选差,代表水能较强的环境。可见细砾岩及中砾岩,缺少动植物化石,具有典型河流相河床亚相沉积特征。

卞桥组下段上部:灰色、黄灰色灰岩夹核形石粉屑灰岩,含腹足类及大量轮藻枝化石。生物扰动强烈,从化石也可以看出为典型的浅湖亚相[14]。而3、4、5号样品的地球化学指标也表明该段水体较深,弱氧化条件的浅湖沉积环境。

卞桥组上段:与下伏地层平行不整合接触。

卞桥组上段下部:灰黑色砾岩,红色基质,砾石磨圆中等,分选差,成分为古生界灰岩。可见交错层理,属河床亚相沉积。

卞桥组上段中上部:肉红色中厚层虫孔灰岩,虫孔发育不均匀,含管状化石、轮藻枝化石。6号样品Sr/Ba值为2.4,说明蒸发强烈,盐度较大,应属于内陆浅湖亚相沉积。

(3)常路组

常路组一段:与下伏地层整合接触。常路组内部为整合接触。

常一段下部:砾岩,砾石以灰岩为主,夹有石英砾,分选、磨圆中至差,砾石下大上小,大者10多厘米,小者1~2cm。为河滩亚相。

常一段中上部:下部灰色、肉红色含核形石灰岩、虫孔灰岩、灰岩,向上夹杂色泥岩、钙质砂岩,为浅湖亚相沉积。

常路组二段:常二段底部:灰红色泥岩,含泥灰岩团块,含腹足类化石,为滨湖亚相沉积。

常二段下部:下部为砖红色、灰绿色钙质泥岩与灰色泥灰岩互层,含介形类和腹足类化石,上部为灰白色灰岩。12、13号样品的V/(V+Ni)值分别为0.63和0.66,指示贫氧至厌氧环境。水体较深,为水进的浅湖亚相沉积。

常二段中上部:杂色泥岩夹条带状灰岩和叠层状藻灰岩。15、16号样品V/(V+Ni)值为0.50左右,说明水体较浅,处于弱氧化环境;14号样品V/(V+Ni)值为0.72,水体较深。综合沉积构造和生物化石可以看出,该段总体为滨湖亚相夹浅湖亚相的沉积。

常路组三段:杂色含细砾粉砂质泥岩、灰质泥岩、粉砂岩,夹泥灰岩条带和碳质页岩,含腹足类碎片。17号样品Sr/Ba值为0.47,说明此时为淡水沉积环境。V/(V+Ni)值为0.45,显示弱氧化至氧化环境。水体较浅,为滨湖亚相沉积,局部沼泽化。

(4)朱家沟组

与下伏常路组为平行不整合关系。

所测朱家沟组部分(未见顶)厚度约68.72m,发育暗紫色砾岩、砂岩、粉砂岩和泥岩。基本为正韵律,砾石大小不一、磨圆中等。可见腹足类化石。紫色和暗红色表示氧化环境,为湿扇相的扇中亚相沉积。

5 沉积环境演化

鲁西南地区白垩纪燕山晚期南北向挤压应力消失,代之以太平洋板块向欧亚板块俯冲产生的南东-北西向挤压应力,使蒙山断裂发生强烈活动,岩浆大规模侵位和火山喷发,导致了下白垩统大盛群田家楼组沉积时期的火山坡积和河流沉积。

上白垩统—始新统官庄群主要分布于平邑盆地和蒙阴盆地。该群地层的沉积伴随着盆地的整个发展过程,以平邑盆地为例,其沉积演化过程如下:

(1)盆地形成期

晚白垩世,蒙山断裂下盘抬升,遭受严重剥蚀,露出新太古代变质岩基底,形成蒙山凸起。上盘下降形成断陷盆地,平邑凹陷形成。由于物源丰富,沉积速率大于沉降速率。固城组以碎屑岩沉积为主,经过了滨湖-浅湖-滨湖-河流的完整沉积旋回。该时期在潮湿的气候条件下水量丰富,为淡水沉积环境。

(2)盆地发展期

进入新生代,受喜马拉雅运动的影响,蒙山断裂活动加强,以张扭性为主断裂上盘持续下降。平邑盆地进入发展阶段,湖盆面积增大,水体加深,湖盆封闭性增强,于早古新世卞桥组沉积时期大量发育浅湖碳酸盐岩和蒸发岩。中间经历了两次间断,以河床亚相沉积为标志。一次是白垩纪和早第三纪沉积的交替时期,另一次是卞桥组上、下段沉积的交替时期。第一次的交替特别具有时代上的意义,该时期沉积河床砾岩为晚白垩统与古新统的分界标志;第二次的交替则特别具有沉积环境上的意义。因为卞桥组一段气候湿润,水量丰富,湖相沉积主要为碳酸盐岩;而卞桥组二段气候干旱,蒸发强烈,水体变浅,湖相沉积则主要为蒸发岩。此时期盆地处于典型的陆相咸化湖泊沉积环境。

(3)盆地稳定期

中古新世早期,鲁西南地区气候依然干旱,蒸发作用强烈。由于蒙山断裂的阶段性活动,常路组一段经历了河滩-浅湖-滨湖的沉积旋回。中古新世末期,常路组二段气候湿润,淡水补充量加大,湖水变深,表现为一个短暂的小规模水进过程。常一段和常二段沉积岩类型以灰岩和泥灰岩为主,表明盆地沉积物来源主要是内源物质,盆地封闭性较好。该时期为咸水或较咸水陆相湖泊沉积环境。

(4)盆地衰退期

晚古新世,由于鲁西南地区的整体上升,盆地进入衰退期,湖盆变小,水体变浅。同时在盆地及其边缘地带沉积了河流相砂、砾等碎屑物质。常路组三段沉积时期盆地封闭性变差,物源以外源碎屑物质为主,该时期为淡水沉积环境。

总之,常路组沉积时期,盆地经历了由稳定期到衰退期的演化过程。水体由咸水变为淡水,沉积岩石类型则由碳酸盐岩逐渐变为碎屑岩,以滨浅湖沉积为主。早期发育河流沉积,晚期有沼泽化现象,是包含两个沉积旋回的连续沉积。

(5)盆地消亡期

早始新世为盆地的消亡期。受郯庐断裂由左旋转为右旋的区域应力影响,该时期鲁西南地区地形明显抬升,形成以砾岩为主的堆积体。朱家沟组总体为常路组沉积后地形抬升的山麓冲积扇沉积。

综上所述,鲁西南平邑地区上白垩统—始新统官庄群地层表现为一个完整的陆相河湖相沉积旋回,自下而上为固城组的较浅水河湖相—卞桥、常路组的较深水湖相—朱家沟组的冲积扇相。岩性旋回对应表现为红色碎屑岩-杂色碳酸盐岩、膏岩-红色碎屑岩,中间经历了多次次级沉积旋回。该区沉积旋回性主控因素是蒙山断裂的多期次活动、物源的供应情况、古气候等条件。

6 结论

(1)官庄群(含)碳酸盐岩沉积的δ13C值反映了陆相碳酸盐岩沉积环境。ICP-AES元素分析表明卞桥组和常路组碳酸盐岩处于高盐度、蒸发作用较强的沉积环境,为封闭的陆相咸化湖泊沉积。

(2)恢复了鲁西南官庄群沉积环境。固城组为滨湖-浅湖-滨湖-河流的完整沉积旋回,为淡水碎屑岩沉积;卞桥组沉积时期水体咸化,盐度增大,为浅湖碳酸盐岩和蒸发岩沉积,中间经历了两次间断,以河床亚相沉积为标志;常路组以滨浅湖沉积为主,早期发育河流沉积,晚期有沼泽化现象,水介质条件由咸水到淡水,中间包括两个沉积旋回:早期为河滩-浅湖-滨湖,其后为浅湖-滨湖;朱家沟组砾岩为常路组沉积后地形迅速抬升的山麓冲积沉积。

(3)官庄群沉积环境的演化反映了鲁西南地区平邑盆地、蒙阴盆地的演化过程,受到了蒙山断裂的多期次活动、物源的供应情况、古气候等条件的控制。

[1]云金表,庞庆山,方德庆.大地构造学与中国区域地质[M].哈尔滨:哈尔滨工程大学出版社,2002.148-165.

[2]迟培星,栾恒彦,刘明渭,等.山东省新生代岩石地层清理意见[J].山东地质,1994,增刊(10):70 -86.

[3]张增奇,刘明渭.山东省岩石地层[M].武汉:中国地质大学出版社,1996.256 -280.

[4]张荣隋.平邑盆地官庄群固城组岩石地层[J].山东地质,2000,16(3):9 -14.

[5]李守军,贺淼杨,陈法彬,等.山东省中生代地层分区、划分与对比[J].地层学杂志.2010,34(2):167 -172.

[6]李守军,洪铭,徐永梅等.关于鲁西侏罗纪-白垩纪岩石地层单位使用之我见[J].地质论评,2007,53(1):6 -10.

[7]曲日涛,杨景林,王启飞等.鲁西南地区官庄群的地层对比及时代讨论[J].地层学杂志,2006,30(4):356 -366.

[8]陈锦石,陈文正.碳同位素地质学概论[M].北京:地质出版社,1983.25 -40.

[9]邓宏文,钱凯.沉积地球化学与环境分析[M].甘肃:甘肃科学技术出版社,1993.35 -40.

[10]陈国华,赵艳杰,甘延景,等.平邑盆地古近纪官庄群沉积建造与膏岩富集规律[J].山东国土资源,2008,24(5):30 -36.

[11]Lettolle,R.,Ordin,G.稳定同位素,古环境和地层对比[J],蔡秀成译.地质地球化学,1986,4:80 -86.

[12]刘沣,刘招君,柳蓉等.抚顺盆地始新统计军屯组油页岩地球化学特征及其沉积境[J].世界地质,2007,26(4):441 -446.

[13]孙镇城等.中国新生代咸化湖泊沉积环境与油气生成[M].北京:石油工业出版社,1997.125 -141.

[14]李熙哲,管守锐,谢庆宾,等.平邑盆地下第三系官中段核形石成因分析[J].岩石学报,2000,16(2):261 -268.