浙江金衢盆地白垩系衢江群沉积相类型及沉积环境演化

宋华颖,黄小东,贾锦生,马天寿

(1.浙江省第三地质大队,浙江 金华 321001;2.中国地质大学(武汉),湖北 武汉430074)

金衢盆地是浙江最大的陆相构造盆地,也是浙江最大的中生代沉积盆地,因盆地中有金华、衢州两个城市而得名。金衢盆地位于浙江省中西部,总体呈北东向展布,略呈“S”形。在金华、兰溪一带较开阔,两端收缩变窄,长170 km,南北宽10~20 km,面积约3600 km2。该盆地形成、发展、演化受江山-绍兴断裂带控制,基底为前震旦系—上古生界,盖层为白垩系河湖相沉积岩及火山岩,是早白垩世末—晚白垩世晚期形成的箕状断陷构造盆地[1-5]。对金衢盆地的深入研究,在阐明盆地的沉积规律、形成机制及油气资源的寻找等方面具重要意义。同时金衡盆地是研究我国乃至东亚地区陆相白垩系的重要地区之一,深入研究金衢盆地的地层,为研究我国乃至东亚地区陆相白垩系沉积、划分白垩系地质时代,提供了基础条件[6]。

1 区域构造及地层

金衢盆地是中国东南部晚中生代断陷盆地之一,发育在前中生代变质褶皱基底之上,处于赣杭构造带的核心部位[7]。盆地位于东亚大陆东南缘,横跨扬子地块与华夏地块两大构造单元。以江山-绍兴断裂带为界,西北部为扬子地块东南缘元古宙造山带的重要组成部分,东南部则位于华夏地块之北部边缘[8](图1)。盆地发生和发育在这两个地质发展经历和构造特征迥然不同的大地构造单元之接合部位,因此东西向构造和北东向构造纵横交织,构成了盆地的基底格架。沉积的地层大部分是白垩世巨厚的陆相碎屑岩,构成盆地的盖层。盖层形成后,由于后期不同方向、不同期次的构造运动互相干扰,互相穿插,造成盖层与基底构造既相关联又不尽一致的复杂面貌。盆地北侧大部分被常山-漓渚断裂切割,局部地段不整合于建德群或更老的地层之上,盆地南侧西段被江山-绍兴深大断裂带所切,东段与磨石山群或更老的地层不整合接触。

作为盆地的盖层白垩系衢江群总厚度可达5000m左右,在纵向剖面上,由粗-较粗-细-较细-粗,组成一个完整的沉积旋回,包括早白垩世晚期中戴组,晚白垩世金华组、衢县组。

图1 金衢盆地大地构造位置图(据文献[6]修改)Fig.1 Tectonic setting of the Jinhua-Quzhou Basin in Zhejiang(modified from Wang Minglei 2006)

中戴组主体分布于盆地南缘,主要岩性为紫红色、浅棕色薄层-块状砾岩、砂砾岩、夹砂岩、粉砂岩、粉砂质泥岩,岩石中局部含钙。下部以砾岩、砂砾岩、含砾砂岩为主夹砂岩、细砂岩,从下往上,砾岩由多变少,单层由厚变薄,发育大型交错层理、楔状层理和斜层理。总厚度201~800m。

金华组主体分布于盆地中部,主要岩性为浅灰紫色、暗紫色中-薄层状粉砂质泥岩、泥质粉砂岩,夹细砂岩、粗砂岩,偶见含小砾细-粗砂岩。在下部岩石中普遍含钙质,局部见钙质结核和岩屑。厚800~2125m。

衢县组主体分布于盆地北缘,主要岩性为棕红色、浅红色、砖红色中-块状砾岩、砂砾岩、含砾砂岩、粗砂-细砂岩、粉砂岩、泥岩。在砾岩中常见大型交错层理,在粉砂岩、泥岩中常见水平层理,厚1000~2361m,未见顶。

2 沉积相

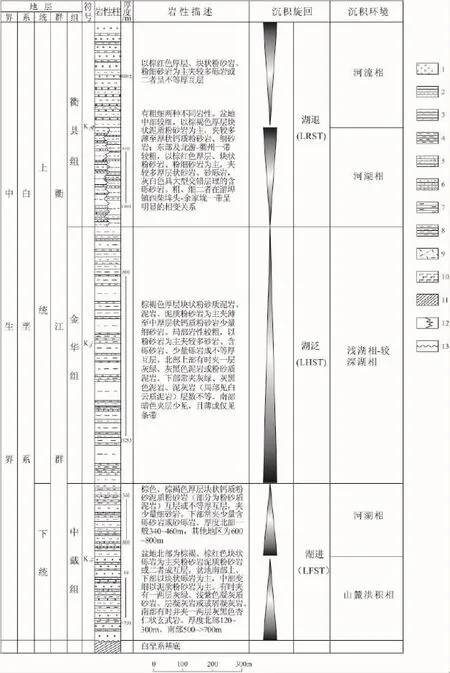

本文在前人研究成果的基础上,充分利用研究区取心井的岩心观察资料、岩矿鉴定资料及沉积背景资料,据盆地的实际情况,将白垩系衢江群划分出山麓洪积相、河流相、浅湖相、较深湖相、河湖相几种沉积相类型(图2)。

图2 金衢盆地白垩系衢江群地层综合柱状图Fig.2 Stratigraphic column through the Cretaceous Qujiang Group in the Jinhua-Quzhou Basin

2.1 山麓洪积相

山麓洪积相分布在盆地边缘临近山脉地带。横向上,向盆地中可过渡为河流相沉积。当盆地逐渐扩大,地形逐渐趋于老年期,沉积区地形坡度逐渐变缓,山麓洪积相带分布宽度缩小或外移。纵向上,可过渡为河流或河湖相。

山麓洪积相岩性组合类型以砾岩为主,其次为泥岩砾岩及砂岩砾岩。其岩性特征主要是紫红色、棕红色、灰紫色砂砾岩、砾岩、砂砾岩、砾岩与泥质粉砂岩、粉砂质泥岩、粉砂岩等厚互层,或夹粉砂质泥岩、泥质粉砂岩、粉砂岩,不等粒砂岩及含砾砂岩,还可夹凝灰岩、玄武岩及安山玢岩等。以中-厚层与厚层块状为主,不显层理,距蚀源地区较远处。砾石成分以火山岩为主,其次为石英、长石、灰岩、燧石等。粗细混杂,分选很差。磨圆度为次棱角-次圆状为主,个别地方见有较多的滚圆状。粒径一般0.2~5cm,大者10~50cm。横向可变为含砾细砂粉砂岩、含砾粉砂岩等。常夹有砂岩、粉砂岩、含砾砂岩及泥质粉砂岩的透镜体。一般不含化石,细夹层中可见植物碎片。

2.2 河流相

河流相发育于各层段。盆地发育早期分布于山麓洪积相与河湖相之间,或盆地边缘地带。当衢县中-晚期盆地萎缩,地形高差较小时,则几乎全是河流相沉积了。纵向上,河流相可过渡为河湖相或浅湖相。

河流相岩性组合类型主要为砂岩、砾岩砂岩、砾岩泥岩、砂岩砾岩、泥岩砾岩及砾岩。单层厚度以中-厚层和厚层块状或呈透镜体为主。砂砾往往呈定向排列,水平层理,低倾角斜层理、大型弧形交错层理发育。粉砂岩、砂岩多为复矿质,以石英、长石、岩屑为主,其次为灰岩、硅质岩、燧石及云母等,层面上云母片可富集。砂岩、砂砾岩砾石成分主要为火山岩,其次为石英、灰岩、硅质岩及燧石等,砾径一般0.5~3cm,大者可达5~35cm。分选不一。磨圆度次棱角状-次圆状为主。粉砂岩、砂岩常含砾、泥砾及钙质结核,含灰白色条带,斑块及虫孔,还常夹砾岩、砂砾岩团块、条带和透镜体。砾岩、砂砾岩常夹含砾砂岩、粉砂岩透镜体,横向上也常可变为含砾砂岩、粉砂岩,有时两者呈许多透镜体互相穿插,一般不含化石,可见植物化石碎片。

2.3 浅湖相-较深湖相

浅湖相沉积厚度最大,在盆地发育全盛时期金华期分布最广,而在盆地发育初期中戴期早期和晚期衢县期中-晚期未见分布。浅湖相处于沉积中心或河湖相与较深湖相之间。纵向上,可过渡为河湖相或较深湖相。

浅湖相岩性组合类型以泥岩为主,其次为砂岩泥岩、泥岩砂岩及砂岩。单层厚度不一,粉砂质泥岩、泥质粉砂岩中厚层和厚层块状较多,粉砂岩、细砂岩中-薄层常见。层理有水平层理、斜层理、波状层理、透镜波状层理、微细水平层理、微细斜层理、微细波状层理及微细交错层理,特别是微细层理发育。可见粉砂岩、粉砂质层面上常分布钙质、砂质结核及云母片,并见泥裂和波痕。粉砂、细砂成分以石英、长石、岩屑为主,其次为云母、方解石、黑色矿物等。分选型以中等-好为主。磨圆度一般次棱角-次圆状。含石膏、方解石、石英及少量黄铁矿晶粒。见介形虫、软体动物、轮藻及拟节柏等动物化石,并含虫孔。

较深湖相仅出现于盆地发育全盛时期金华期,处于沉积中心。较深湖相岩性组合类型为泥岩。其岩性特征为棕褐色、浅褐色粉砂质泥岩、泥质粉砂岩及粉砂岩夹灰黑色、绿灰色泥岩和碳酸盐(白云岩、灰岩、泥灰岩)。和浅湖相沉积特征大体相似,只是暗色层和碳酸盐厚度较大,水平层理(页状层理)和微细水平层理较发育。

2.4 河湖相

河湖相为河流相与浅湖相混合类型,常分布于河流相与浅湖相之间。盆地发育初期中戴期晚期时则处于沉积中心。纵向上,河湖相可过渡为浅湖相或河流相。河湖相岩性组合类型为泥岩、砂岩泥岩、泥岩砂岩、砂岩及砾岩砂岩。其岩性特征兼具河流相与浅湖相两者特征。

3 沉积相展布和演化

金衢盆地白垩系沉积体系类型和规模的变化随时间的演化具有较强的规律性。结合前人研究资料[9],在基准面旋回分析的基础上,共绘制金衢盆地白垩系6个砂组的沉积相平面图,重现了金衢盆地白垩纪沉积演化历史。

3.1 中戴期

中戴期早期为盆地发育初期,地形高差较大,沉积物较粗。盆地边缘临近山脉地带,带状地分布山麓洪积砾岩、泥岩砾岩相沉积,而东部地区则几乎全是山麓洪积砾岩、泥岩砾岩和砂岩砾岩相沉积。沉积中心有两个:西部地区在衢洲-锦桥-斋堂一带,分布着河湖泥岩及砂岩泥岩相沉积;中部地区在杨塘-下章-上郭-横路塘一带,分布着河湖砾岩砂岩、泥岩砾岩、砾岩砂岩及砾岩泥岩相沉积(图3a)。

图3 金衢盆地中戴期岩相展布图Fig.3 Sedimentary facies distribution in the Jinhua-Quzhou Basin during the Zhongdaian

从等厚图可以看出,厚度一般不大,厚度中心与沉积中心明显不符。厚度最大是在盆地南缘龙游和坊坦之间,可达800m以上。另一个厚度中心是在白龙桥一带,厚达700m以上。由盆地南缘,沿北西方向向盆中,厚度渐薄,可不到100m。到盆地北缘厚度稍有增加,达300米左右。从厚度的变化规律,我们可以推测,当时沉积明显受到构造和原始地形的控制。砂岩厚度不大,一般只有50~100m左右,相当大地区还不到50m。厚度中心在白龙桥-罗埠一带,厚达200~250m左右。

中戴期晚期盆地继续发展,逐渐扩展,沉积物变细,山麓洪积相沉积向外移,现未见分布。盆地西部南北边缘和东部北缘都分布着河流砂岩砾岩、砾岩砂岩、砂岩及泥岩砂岩相沉积。沉积中心在盆地中部杨塘-下章-白龙桥-罗埠一带,分布着浅湖砂岩、砂岩泥岩、泥岩相沉积。盆地其余广大地区则分布着河湖砾岩砂岩、砂岩、泥岩砂岩、砂岩泥岩及泥岩相沉积。这说明同中戴期早期比较,除西部沉积中心消失外,中部沉积中心没有什么移动(图3b)。

厚度较中戴期早期有所增加,特别是东部地区由中戴期早期的300~400m剧增达1100m,这说明该地区有较大沉降。厚度中心有3个,东部地区在上溪一带,厚达1100m以上;中部地区在白龙桥-罗埠一带,厚达700~800m;西部地区在锦桥-玳塘一带,厚度700m以上。同中戴期早期相比较,中部厚度中心基本一致,西部厚度中心由盆地南缘移至靠近北缘。砂岩厚度较中戴期早期时期也有所增加,东部最厚,达1000多米。中部白龙桥-罗埠一带仍为一个砂岩厚度中心,厚400多米。西部衢州以西航埠-沐尘一带厚度也较大,达400m以上。

3.2 金华期

金华期为盆地发育全盛时期,沉积范围最大,沉积物最细,厚度也最大。从现在盆地未见有山麓洪积相和河流相分布来看,当时盆地范围要比现在大很多。大部分地区分布着浅湖泥岩及砂岩泥岩相沉积。在东部义乌-东阳地区、全旺-祝家-十里坪三角形地区、西部衢州以西双塘岭-航埠-六都杨一带,分布着河湖泥岩、砂岩泥岩、泥岩砂岩及砂岩相沉积。而在沉积中心(西部地区在衢州-团石汪一带、中部地区在湖各头-厚伦方向一带),则分布着较深湖泥岩相沉积(图4)。

图4 金衢盆地金华期岩相展布图Fig.4 Sedimentary facies distribution in the Jinhua-Quzhou Basin during the Jinhuan

厚度比中戴期时期大得多,达1000m以上地区很多。厚度中心由中戴期晚期的3个增加到4个:东部地区厚度中心范围扩大并南移至义乌-鞋塘一带,厚达1100m以上;中部地区厚度中心除由白龙桥-罗埠一带西移至罗埠-游埠一带,厚达1700m以上外,在湖各头和厚伦方向之间,还出现了一个厚度也在1700m以上范围小一点的新的厚度中心;西部地区厚度中心由衢州以西西锦桥-玳塘一带东移至衢州-下章一带,范围扩大,厚度也增加,达1100m以上。砂岩厚度相应也增加,厚度中心仍有3个,但变动较大。中部地区有两个厚度中心:一个在下章一带,厚度达800m以上;另一个在兰溪-桥头一带,厚达400m以上。西部地区后溪街北有一个厚度中心,厚度在500m以上。

3.3 衢县期

图5 金衢盆地衢县期岩相展布图(图例见图3)Fig.5 Sedimentary facies distribution in the Jinhua-Quzhou Basin during the Quxianian(symbols as in Fig.3)

衢县期早期盆地继金华期全盛时期,开始萎缩,沉积物也变粗。浅湖相范围大大缩小,仅在罗埠-竹马馆一带有沉积中心出现,为浅湖泥岩相沉积。而河流相分布扩大,主要呈带状分布在靠近盆地南缘的航埠-湖镇一带,为河流砂岩砾岩、砾岩砂岩、砂岩、砾岩泥岩及砾岩相沉积。其次还分布在盆地中部北缘双牌-垫塘边一带,为河流砾岩、砾岩砂岩、砂岩及砂岩泥岩相沉积。盆地其余部分则分布着河湖泥岩、砂岩泥岩、泥岩砂岩、砂岩及砾岩砂岩、砂岩砾岩相沉积。在东部东阳地区,还分布着一块河流砂岩砾岩相沉积。厚度减少,厚度中心只有一个,分布在夏峰一带,厚达1300m以上。砂岩厚度与金华期时期差不多,厚度中心有两个:一个在龙游北东一带,厚度800米以上;另一个在水亭-杨塘一带,厚度600m以上(图5Ⅰ)。

衢县期中期时盆地继续萎缩,范围也更小,并且可能被分割开来。除在衢州和夏峰一带有河湖泥岩砂岩、砂岩泥岩及泥岩相沉积外,其余主要为河流砂岩相沉积。在盆地中部北缘双牌-垫塘边一带则分布着河流砾岩、砂岩砾岩及砾岩砂岩相沉积(图5a)。

衢县期晚期为盆地发育末期,范围很小,现仅在航埠-衢州-团石汪一带分布着河流砂岩砾岩和砾岩砂岩相沉积,有可能是因为盆地抬升,河流流经盆地只堆积了一套河流相沉积,也可能是曾有湖相沉积,后因剥蚀消失(图5b)。

4 盆地形成过程

金衢盆地是发育在两大不同构造单元之上的,南部为华夏复背斜,长期隆起遭受剥蚀;北部为钱塘褶皱带,早三叠世以前是一个海盆的边缘部分,印支运动使钱塘海盆的早三叠世以前的沉积褶皱隆起,形成呈北东向的褶皱带。印支运动后,构造运动比较缓和,而较大断裂(如江山-绍兴大断裂)则由强烈挤压转入引张状态,一些断裂形成局部下陷,接受晚三叠世和早、中侏罗世的以粗碎屑为主的地层沉积。但在后来的燕山运动强烈影响下,不但使华夏复背斜和钱塘褶皱带进一步隆起,同时发生大断裂并伴随大规模的火山活动。仅至后期,在隆起的复杂的火山地形背景上,在与新华夏系构造有关的局部断裂带中形成一些小盆地,有晚侏罗世晚期和早白垩世的碎屑沉积(如寿昌、浦江-墩头、永康等盆地),而此同时火山活动还时断时续的进行。晚白垩纪开始,该区构造运动重新渐趋平静,再次产生应力释放,在钱塘褶皱带和华夏复背斜两大构造复合的脆弱地带,产生断陷,形成了金衢盆地。

盆地发育大致经历了以下3个阶段:

早期:中戴期早期时盆地刚形成,处于动荡、调整阶段,基底很不均一。南北两侧隆起强烈。因此形成以山麓堆积为主的粗碎屑沉积。这时在局部地区还有火山活动(主要在盆地东部),但已较微弱。至中戴期晚期时盆地逐渐扩展,形成盆地的形态。

中期:即金华期时,盆地处于全盛时期,湖水淹没了盆地的绝大部分,而且相对比较稳定,受下章断裂和江山-绍兴大断裂的影响,在此两断裂之间或断裂的下降盘形成较深凹陷,其中接受了2000m左右的砂泥岩沉积。但湖水并不很深,总体仍为红色,只在湖盆中水体较深的低洼处沉积一定数量的暗色层。这时在盆地内火山活动除少数地方(主要是东部)几乎平静下来。

后期:衢县期盆地逐渐萎缩,湖盆退缩形成以河流相为主的红色粗碎屑沉积,沿盆地中心有比较大的河流出现。

5 结论

(1)金衢盆地是中国东南部晚中生代形成的典型的箕状断陷盆地,盆地发育在华夏复背斜(浙东)与钱塘褶皱带(浙西)两大构造单元之上,江山-绍兴大断裂通过其间。沉积物主要来自于早期褶皱隆升的前中生代地层的剥蚀以及晚期拉张背景的山体风化剥蚀。

(2)金衢盆地白垩系衢江群分布广泛,覆盖了整个盆底,是一套河湖相成因的红色碎屑岩地层,包括早白垩世晚期中戴组,晚白垩世金华组、衢县组。中戴组主体分布于盆地南缘,金华组主体分布于盆地中部,衢县组主体分布于盆地北缘。总的来说,衢江群岩性反映了盆地的发生、扩展至萎缩各个时期的变化。

(3)金衢盆地白垩系衢江群可识别出山麓洪积相、河流相、浅湖相-较深湖相、河湖相4个沉积相类型。沉积沉降中心主要在衢州附近,而在不同的古岩相期又有一定位移的迁移。表现在盆地南、北沉积厚度、岩性的差异,这种差异直到衢县组时期才逐渐的不明显。盆地形成于中戴期早期,金华期时处于全盛时期,衢县期盆地逐渐萎缩。

[1]章明奎,厉仁安,金衢盆地红色和紫色砂页岩发育土壤的特征和分类[J].土壤,2001,1:52 -56.

[2]李建武,叶玮,朱丽东等,金衢盆地红土地球化学特征[J].土壤通报,2010,41(1):34 -37.

[3]郑华平,张廷山,王明磊等,金衢盆地上震旦统和古生界烃源岩演化程度研究[J].天然气地球科学,2006,17(3):351-354.

[4]齐有强,胡瑞忠,刘燊等,金衢盆地燕山期基性脉岩元素地球化学及其成因[J].矿物学报,2009(增刊):21-22.

[5]齐有强,胡瑞忠,刘燊等,赣杭构造带金衢盆地燕山期基性脉岩地球化学特征及成因探讨[J].地质学报,2011,85(3):354-362.

[6]王明磊,金衡盆地构造演化及地层研究[D].西南石油大学硕士学位论文,2006,1 -88.

[7]祖辅平,舒良树,沈骥千等,金衢盆地的原型及其含油气前景[J].沉积学报,2011,29(4):644 -656.

[8]祖辅平,李成,王彬,金衢盆地的沉积相[J].沉积学报,2004,22(3):417-423.

[9]吕学斌,金衢盆地沉积环境演变[J].山地研究,1993,11(1):15-22.