辽西低凸起中南段东营组层序地层与隐蔽油气藏预测

郑敬贵,赖维成,王 军,姚 健,郭 涛

(中海石油(中国)有限公司天津分公司,天津 300452)

层序地层学理论起源于被动大陆边缘盆地,自引入我国以来,在东部陆相断陷含油气盆地研究和隐蔽油气藏勘探中已得到广泛应用,并取得了良好的勘探效果[1-3]。因此,应用层序地层学理论,在辽西低凸起中-南段古近系开展研究,探索出一套适合本区的层序地层学研究方法,用以指导研究区乃至整个渤海海域隐蔽油气藏勘探,具有积极的理论指导及现实的勘探意义。

1 地质概况

辽西低凸起中-南段位于渤海海域东北部辽东湾地区,北东东向展布,其西以辽西1号、辽西2号及辽西3号断层为界与辽西凹陷相邻,东部以缓坡的形式过渡到辽中富生烃凹陷,具有“洼中隆”的特点[4-5](图1)。

研究区目前已发现SZ36-A等多个油田及含油构造,充分显示了该区带优越的成藏条件,从已发现的油气藏类型来看,主要为构造油气藏。因此,为了促进研究区规模型隐蔽油气藏勘探,针对研究区在沉积、层序研究方面存在的全区层序结构不清,沉积体系演化规律及主控因素不清等问题,应用层序地层等方法重新厘定了研究区层序格架及其演化,并结合古地貌、物源体系分析等手段预测沉积储层展布,解剖重点目的层段沉积体系展布规律及主控因素,在此基础上,结合构造面貌以及油气运移指向,对研究区隐蔽油气藏有利勘探方向进行探讨。

图1 工区区域位置图Fig.1 Location of the Liaoxi uplift

2 层序地层格架及其特征

在本区东营组层序地层研究中,以古生物以及湖平面旋回变化为基本框架,通过已钻井、三维地震资料所反映的沉积环境在地质历史上的有序变迁来识别层序及其界面,具体是:通过已钻井岩性叠置方式、测井曲线形态变化以及古生物等多种资料综合识别钻井层序界面及主要湖泛面(图2);通过地震反射终止关系、区域地震反射特征类比等方法识别地震层序界面以及主要湖泛面;最后,通过精细时深标定追踪,建立研究区等时层序地层格架(图3)。

图2 SZ36-A-1井层序地层及沉积相分析综合图Fig.2 Generalized column ofsequencestratigraphyand sedimentary facies through the SZ36-A-1 well

依据以上方法识别层序界面并进行全区追踪,共划分出了东三层序、东二层序以及东一层序,其中又将重点层序东三、东二层序划分出了低位体系域、湖扩体系域以及高位体系域。

东三层序顶、底界面分别为顶超面和上超面。低位域时期,由于辽西低凸起大部分为水上凸起区,地层主要分布于凸起东斜坡带,在斜坡折带发育辫状河三角洲等沉积。湖泛域时期,随着湖平面快速上升,地层在工区大范围分布,此时期辫状河三角洲发育规模明显变小;高位域时期,随着物源供应能力的不断增强,主要发育辫状河三角洲、滑塌浊积扇等沉积体系。

东二层序顶、底界面分别为顶超和上超面,层序分布范围较广。主要发育前积特征明显的辫状河三角洲沉积,且规模较大。此外,在东二层序低位域以及湖泛域时期,在研究区区构造及沉积坡折带发育大量辫状河三角洲前缘滑塌浊积扇沉积,在地震剖面上表现为明显的“蠕虫状”反射特征。

图3 辽西低凸起中南段东营组地震层序结构(剖面位置见图1)Fig.3 Seismic sequence architectures of the Dongying Formation in the south-central part of the Liaoxi uplift

3 沉积体系展布及控制因素

3.1 沉积体系展布特征

物源体系以及古地貌是控制沉积体系展布的重要因素[6-8]。研究表明,辽西低凸起中-南段物源主要来自于西部燕山隆起带元古界—太古界的混合花岗岩、片麻岩以及角闪片麻岩等,为在研究区形大型沉积体系奠定丰富的物质基础。

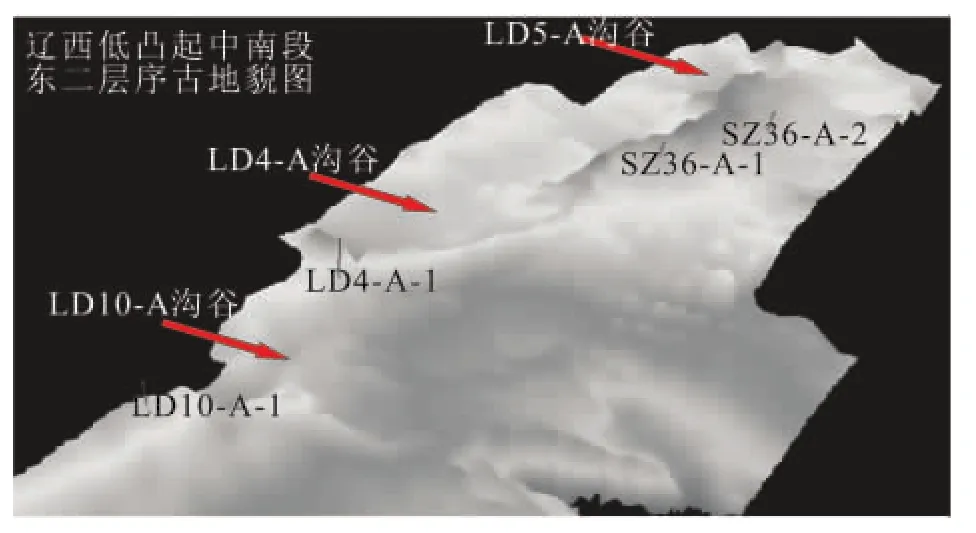

辽西低凸起中-南段沉积古地貌研究表明,研究区主要发育3个古沟谷体系,主要分布于研究区北部SZ36-A油田,中部LD10-A以及南部LD10-B附近,其控制了水系的发育及辫状河三角洲朵体的展布,是最为重要的一类输砂通道(图4)。而古沟谷在不同沉积时期发生迁移,其演化更替受古构造格架的严格控制。辽西一号大断裂很大程度上控制了研究区古地貌变更,其活动强弱程度决定了来自西部物源能否通过一号断层在研究区形成富砂沉积体系。

图4 辽西低凸起中南段古地貌恢复图Fig.4 Palaeogeomorphological reconstruction in the southcentral part of the Liaoxi uplift

在物源体系、古地貌分析基础上,结合研究区单井相、宏观地震相及其组合等方法,预测沉积体系和有利储集相带分布,揭示沉积充填演化特征。研究表明,辫状河三角洲在研究区大量发育,地震剖面上表现为中弱振幅、中低连续前积反射结构。滑塌浊积扇的发育与物源供给有十分紧密的联系:当物源供给充分时,构造坡折带可以形成以强碎屑浊流。研究区滑塌浊积扇主要分布于斜坡带坡度较大的地方,并主要形成于东二层序的湖泛域中,具有丘形双向底超的地震反射结构、“蠕虫状”反射特征、下切形态、水道充填及弱前积等复杂结构(图5)。

图5 辽西低凸起中南段东营组典型沉积相地震反射特征(剖面位置见图1)Fig.5 Representative seismic reflection profile of the sedimentary facies in the south-central part of the Liaoxi uplift

通过以上研究,对于研究区的沉积充填演化特征有了较为清晰的认识,下面以较为典型的东二层序为例来说明沉积体系在不同体系域时期其充填演化特征:

(1)东二层序低位域时期,物源主要沿古沟谷搬运,在研究区形成规模相对较小的辫状河三角洲沉积,在局部水上凸起区,由于沉积物路过不留作用,在研究区东斜坡带形成较为大型辫状河三角洲沉积,砂体分布受控于古沟谷分布及调节断层(图6A)。

(2)东二层序湖泛域时期,湖平面快速上升,物源供应能力减弱,研究区北部主要为滨浅湖相泥质沉积,辫状河三角洲受古地貌控制向中南部发生迁移,总体规模变小。在典型沉积坡折带形成具“蠕虫状”反射特征的滑塌浊积扇沉积(图6B)。

(3)东二层序高位域时期,物源供应明显增强,西部水系跨过辽西凹陷向研究区提供大量物源,形成了近东西向的大型辫状河三角洲沉积,成为研究区覆盖面积最大的辫状河三角洲(图6C)。

3.2 沉积体系展布主控因素分析

构造控制的古地貌对砂体的影响作用已经成为研究者的共识,但同时应该认识到的是:古地貌是个演化更替的过程,其不同演化阶段对砂体的控制是不同的。

辽西低凸起中南段东营组沉积体系展布一直存在很多争议。由于低凸起呈南北向展布且受断层控制,传统认为来自燕山隆起带的西侧物源不能穿越断层到达低凸起,低凸起东营组储层主要来自于由北向南沿凸起斜坡展布的辫状河三角洲沉积。但通过精细古地貌恢复认为辽西低凸起边界断层在平面上活动极不均衡,从北向南形成3处断裂转换带(图7)。来自于西部的物源可通过3处断裂转换带越过断层形成3个大的辫状河三角洲沉积朵体。传统认识的低凸起南北向辫状河三角洲是3个大朵体侧向迁移造成的假象。进一步研究发现辽西低凸边界断层不仅在平面上活动极不均衡,而且空间上也处于时时动态变化之中,断层影响的古地貌动态更替控制着不同体系域辫状河三角洲朵体的迁移。如在东二层序低位域沉积时期,北侧断裂转换带断层生长指数低,中、南侧断裂转换带断层生长指数高,西侧物源极易通过活动性最小的北侧调节带充注到低凸起之上,而在中南部受到阻碍。因此,辫状河三角洲朵体在低凸起北部大范围发育,在中部、南部发育范围小;到湖泛域时期,中部调节带断层生长指数低,辫状河三角洲主要发育在中部,南部朵体范围小,北部朵体不发育;高位域时期,中、南部调节带断层生长指数低,辫状河三角洲主要发育在中、南部,北部朵体不发育。

通过以上分析,表明研究区主要发育受构造调节带控制的3个沟谷体系,是主要的输砂通道,但不同时期,其沟谷发生迁移导致古地貌发生变更,控制辫状河三角洲在不同时期发生迁移叠置变化。由此可以看出,构造控制的不同古地貌单元对沉积的控制作用是变化的,有的持续控制沉积体的发育,有的则在早期控制沉积体的发育而晚期成为沉积砂体通过的阻碍。

4 隐蔽油气藏预测

勘探实践证实,层序地层学理论虽然诞生于海相被动大陆边缘盆地,但是,其在陆相盆地油气勘探中同样能够起到良好的指导应用,尤其是对于陆相断陷湖盆隐蔽油气藏勘探更是有着不可替代的作用。

通过总结研究区沉积体系所处层序(时间)位置以及构造(空间)部位,构建隐蔽圈闭发育模式,从而指导研究区隐蔽油气藏勘探。不同层序位置其砂体发育程度不同,砂体连通性差异较大,与不同构造背景相配置,容易形成多种类型隐蔽圈闭,具体表现为:

图6 辽西低凸起中南段沉积体系展布图Fig.6 Distribution of the depositional systems in the south-central part of the Liaoxi uplift

图7 构造活动对沉积的控制作用Fig.7 Diagram showing the controls of tectonism on the depositional systems in the south-central part of the Liaoxi uplift

低位域早期时期,湖盆范围相对比较局限,盆内物源区发育,物源供应较为充分。砂体较为发育,且连通性较好,砂体多发育于凸起区沟道、湖盆较深处沉积或构造坡折带以下。这一时期发育大量沟道砂质充填型、坡折带以下地层超覆型圈闭以及由辫状河三角洲前缘滑塌形成的透镜体型岩性圈闭,与其上湖泛域区域性湖相泥岩相配置,形成良好的储盖组合。此外,由于盆内物源区大量发育,因此,在凹陷局部隆起区与凹陷中心过渡地带也是寻找小扇体型隐蔽圈闭的良好场所。

湖泛域时期,随着相对湖平面快速上升,湖盆范围快速扩张,湖泊作用增强。此时,物源供应速率明显小于湖域扩张所导致的可容纳空间增加速率。在本时期沉积砂体主要表现为规模较小、相对孤立等特征。因此,在凹陷边缘区容易形成上倾方向靠控凹断层遮挡,两侧岩性尖灭所控制的侧向尖灭型断层-岩性圈闭以及孤立辫状河三角洲型隐蔽圈闭。在物源供应充分的区带也有可能形成三角洲前缘滑塌型岩性圈闭,如位于辽西低凸起南段的旅大10-B构造东二层序湖泛域辫状河三角洲前缘滑塌型岩性圈闭。

高位域时期相对湖平面处于缓慢上升到缓慢下降阶段,物源供给充沛,其供应速率已经逐渐超越可容空间增长速率。加之前期沉积作用起到填平补齐的作用,因此,该时期辫状河三角洲以大范围连片沉积为主,砂体富集。由于该时期物源供应充足,辫状河三角洲沉积规模大,向湖盆方向往往容易形成规模型三角洲前缘滑塌型岩性圈闭。

5 结论

(1)辽西低凸起中南段物源丰富,沉积体系类型丰富,应用层序地层学方法对识别层序结构,指导沉积体系样式及展布具有重要的指导意义。

(2)研究区发育3大受控于断裂转换带的古沟谷体系,其时空变化控制着辫状河三角洲不断迁移叠置。

(3)研究区成藏条件优越,隐蔽油气藏勘探潜力大。在不同的沉积体系域时期,不同构造部位,发育地层超覆型、小扇体型、断层-侧向尖灭型、沟道型以及前缘滑塌型等多种类型隐蔽圈闭,勘探潜力大。

[1]顾家裕.陆相湖盆层序地层学模式[J].石油勘探与开发,1995,22(4):12 -17.

[2]林畅松,潘元林,肖建新,等.构造坡折带-断陷湖盆层序和油气预测的重要概念[J].地球科学-中国地质大学学报,2000,25(3):260 -267.

[3]冯有良,李思田,解习农,等.陆相断陷盆地层序形成动力学及层序地层模式[J].地学前缘,2000,7(3):119 -132.

[4]吕丁友,杨明慧,周心怀,等.辽东湾坳陷辽西低凸起潜山构造特征与油气聚集[J].石油与天然气地质,2009,30(4):490-496.

[5]李潍莲,刘震,刘俊榜,等.辽东湾地区辽西低凸起油气田成藏地质条件的差异[J].石油与天然气地质,2010,31(5):664-670.

[6]赖维成,徐长贵,王晓刚,等.秦南凹陷古近系层序地层和沉积体系研究及油气勘探方向探讨[J].中国海上油气,2007,19(5):300-305.

[7]胡受权,郭文平,杨凤根,等.试论控制断陷湖盆陆相层序发育的影响因素[J].沉积学报,2001,19(2):256 -262.

[8]徐长贵,于水,林畅松,等.渤海海域古近系湖盆边缘构造样式及其对沉积层序的控制作用[J].古地理学报,2008,10(6):627-635.