高中通用技术融合机器人案例的校本课程开发研究—以苏教版《技术与设计(1和2)》为例

吴红伟

☆课程改革与实践教学☆

高中通用技术融合机器人案例的校本课程开发研究—以苏教版《技术与设计(1和2)》为例

吴红伟

结合国家教育指导计划及本校师生资源的校本(School-base)教材的有效开发和利用,不仅能带来更灵活的技术教学、更有效的师生互动,还能充分调动本校师生的活力,真正使通用技术教学迈向新课程倡导的“培养学生技术素养和创新设计精神”。紧扣这一精神,笔者于2010年9月参加了全国通用技术教学年会,听取了国内外通用技术学科专家对韩国、日本、中国香港和内地开展的通用技术学科的情况介绍,进一步领会了高中通用技术教学的总体指向—技术为主、设计为辅,这或许也是我国通用技术学科教材《技术与设计》书名的内涵(即技术在前,设计在后)。

可是,纵观我国通用技术新课程近几年的教学实施,课程体系以一必修带多选修,其中必修课目技术与设计1和技术与设计2以理论为主,并有省级理论会考为保障;选修课目简易机器人等以实践与理论相结合为纲,但是在多数学校形同摆设。如浙江省舟山市无一所高中开设通用技术的选修课程(省内总体情况类似)。现实中,通用技术课程“技术味”严重“被淡化”!为了改变这一现状,笔者立足本校实际,立足本地资源,以“生活化”和“技术化”为目标,从校本教材建设(理论)、实践项目制定(实践)和综合能力测评(评价)3个角度对技术与设计1和技术与设计2必修课程融合机器人教学案例进行了探索,以期尽量在不增加学生学业负担的情况下让学生“学有所练”。

以下是笔者对通用技术校本课程开发的“理论、实践和评价”六字原则的阐述,其中理论是先导,实践是后勤,评价是检验,这3个环节缺一不可,互相联系,互相制约。

一、以教材为骨架,以机器人为内核,编写理论型的通用技术校本教材

综合通用技术必修课程技术与设计(1和2)的目录架构,笔者尝试对教材进行二次开发。其中在教材《技术与设计1》主要融入“简易机器人”理论与实践案例(如图1所示),《技术与设计2》主要融入“AS-MII智能机器人”改装与操控案例(如图2所示)。

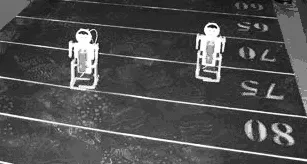

图1 简易机器人走分竞技现场融合的原则如下:

图2 AS-MII智能机器人

在严格参照国家课程标准和省定教材的基础上,保留主要的理论条目,替换教材的案例为机器人相关知识。即从机器人理论入手,引入动手制作型的简易机器人和竞技操作调试型的智能机器人,以便学生在“技术与设计”理念的指导下动手制作、动手操作,充分体现通用技术学科的内涵,防止进入传统的理论教学误区。

1.《技术与设计1》教材处理

《技术与设计1》共有8个章节,它们分别是:第一章《走进技术世界》、第二章《技术世界中的设计》、第三章《设计过程原则及评价》、第四章《发现与明确问题》、第五章《方案的构思及其方法》、第六章《设计图样的绘制》、第七章《模型或原则的制作》和第八章《技术产品的使用和保养》。

通过3年的教学实践,笔者对《技术与设计1》各章节内容进行调整,最终形成4个模块,每个模块都是后续模块的前奏,它们互相支持,形成一条完整的学习链。具体处理如下:

模块一:技术世界与设计

第一和第二章压缩成“技术世界与设计”,还融合了部分设计的理论在里面。该模块用“机器人的发展史”“机器人应用与开发”等内容替代了原来的《走进技术世界》《技术世界中的设计》两章内容。

本模块内容的教学目标主要是引导学生从机器人的世界初步认识技术与设计的相关知识。

模块二:设计的一般过程

第三章、第四章、第五章、第六章和第七章是设计一般过程的具体展开。原教材中把设计的一般过程分解成5个章节,内容虽然连贯,但缺少实际操作案例,故可压缩成“设计的一般过程”一个模块,并分为5个小单元,分别是:发现与明确问题、制定设计方案、制作模型或原型、测试评估与优化和产品的使用和维护。该模块以简易机器人的设计与竞技为主干内容,配上电子技术的一般知识介绍与制作。在本模块的教学实践中,简易机器人的制作竞技环节及其设计图样的绘制非常重要,需要学生制作和调试简易机器人。通过制作和调试,还能培养发现问题与解决问题的实际能力,达到锻炼动手能力和理论结合实际的应用能力的目的。

本模块用简易机器人作为案例后,原来的教学内容融入了充实的实践操作,并且有了竞技环节,学生学习的积极性与主动性都得到了很大的提高。

模块三:创新设计与研究性学习

为了凸显技术设计中模型或原型制作的要求,培养学生的创新设计能力,我们在校本教材中安排了这一模块,本模块是“模块二”中“制作模型和原型”的深化与提高。

本模块的教学目标主要有:培养学生 “金工”“木工”等电子制作的技术能力。具体的学习案例有:

(1)要求学生制作一个简易机器人电路板,并进行相应的研究性学习资料的整理;

(2)要求学生制作一个“简易自动晒盐机”,并进行“盐的研究性学习”资料整理等。笔者希望通过对此类案例的学习,激发学生的“制作欲”和“创新欲”。

模块四:技术产品的使用和保养

本模块内容基本来源于原教材,但要强化学生识读说明书、产品技术参数的能力,让学生从校园中寻求具体的学习案例,结合家庭生活用具,形成一份个人学习报告。

本模块的教学目标主要有:培养学生评估产品综合性能和用好说明书的能力。

2.《技术与设计2》教材处理

《技术与设计2》共有4个章节,它们分别是:《结构与设计》《流程与设计》《系统与设计》《控制与设计》。

本书4个模块独立性强、内容精练,所以校本教材的处理方向是在4个模块中分别融入机器人的相关知识,重点是融入智能机器人案例。我校的智能机器人采用上海伙伴AS-MII型和杭州纳英特机器人2种,结合原来的4个章节,形成了4个新的教学模块。

模块五:结构与设计

以近几年中央电教馆主办的机器人竞赛为纲,对我校的智能机器人进行改装,并在改装的过程中学习常见的结构和结构设计的知识。

模块六:流程与设计

本模拟教学内容主要融合“智能机器人”的程序设计,用“流程式”的程序模块来完成相应的教学内容。

模块七:系统与设计

本模块教学内容与模块六承前启后,关联性强。在完成模块六教学后,我们把课堂教学搬到智能机器人实验室,通过教学比赛来调整相应的设计与系统分析。

模块八:控制与设计

本模块教学类似模块七,但在实际教学过程中会引入大量传感器教学,充分提升控制系统的技术内涵。

二、以“六维度”为纲领,建立实践型的通用技术校本教材实践项目

使用校本教材的目的是辅助国家标准教材,更加有效地培养学生的技术设计能力。目前,国内各省通用技术科目的评价方式只有“理论会考”一种,该方式对学生实际动手能力的评价效度较低。为了充分体现通用技术课程的“技术味”,并结合校本教材的机器人内容,我们可以根据通用技术实践项目的“六维度”指标,挑选4个必做实践项目,作为校本教材的有力补充。所谓的“六维度”,即价格维度、时间维度、评价维度、生活维度、理论维度和发展维度。用“六维度”评价指标设计的通用技术实践项目具有较高的经济性、可操作性、可评价性。

表1 根据“六维度”指标挑选的6个校本教材专项实践项目

从上述6个项目可以看出:我校校本教材选择的实践操作项目遵循“六维度”指标:6个项目趣味性强、可操作性好、可评价性佳,器材可重复使用,学生费用投入低。

三、以“三化标准”为标杆,制订通用技术校本教材的评价标准

目前,浙江省通用技术学科评价方式主要有两种:省通用技术理论会考和省电子学籍管理系统通用技术综合测评标准,其中电子学籍管理系统通用技术综合测评标准如图3所示:

图3 浙江省电子学籍管理系统通用技术综合测评标准

从历年实际会考及图中的综合测评内容中我们发现,上述两种评价方式都比较理论化,技术味“被淡化”。为了体现通用技术的“技术”与“设计”中内涵的“技术含量”,淡化传统的“理论含量”,校本课程的评价方案制定可适当考虑“三化标准”,即:技术评定等级化、技术标准规范化、技术操作阶段化。以“三化标准”制定相应的通用技术实践操作评价标准,有利于消除传统评价“貌似精确、实则模糊”的分数评价机制,有助于形成规范的评价标准。

1.技术评定等级化

通用技术实践操作项目的考核适用“等级”评价机制。如学生在参加简易机器人制作及竞技比赛时,可以对完成作品的学生根据学生间的竞技成绩进行A,B,C,D,E五等量化,其中A,B,C,D,E的划分比例可以按照每个学校的实际自行制定。如我校把参加该项目的学生按如下比例分配:A等30%,B等30%,C等20%,能完成作品并进行现场竞技的学生都为D等,不能完成作品的学生划分为E等。这样的评价方法有利于消除过多的人为因素。

在实际操作中,技术类科目的操作评价不适合单纯的打分,如目前各省市区举行的各类师生现场比赛,评委虽然会打出具体的分数,但实际上各评委所给分数的依据是自己“个人的喜好”和“个人主观的评判”。

2.技术标准规范化

带有指导意味的技术操作标准需要细节化、规范化。如在制定金工钻孔工艺的操作规范时,我们需要对整个操作过程的各个技术规范进行细节量化,并制定相应的规则。事实证明,在技术操作过程中,不按规范操作往往会引发各类安全事故,产品质量也会出现较大的波动。如2011年初韩国的动车事故,原因只是检修时未按规范拧紧某个部件中的螺丝。

另外,在智能机器人传感器和各机械部件的选择时,我们必须选用符合规范的各类标准元件,标准元件的选用有利于降低成本,加快师生的制作速度,方便后期调试和检修等。

3.技术操作阶段化

学生的技术操作有别于传统产业工人,我们不能把评价产业工人的传统方法直接应用到学生身上。为了更容易、更真实地评价学生的技术水准,我们可以把学生的操作过程进行阶段量化与评价。

如在制作简易机器人时,我们可以把整个过程分为4个评价阶段:

(1)正确完成电子元件焊接,得到“成功”或“失败”两种评价结果;(2)正确组装简易机器人的机械结构,得到“成功”或“失败”两种评价结果;(3)完成“行走”功能,得到“成功”或“失败”两种评价结果;(4)进行学生间的竞技比赛,按照比例划定评价等级。

在实际评价中,只要学生完成前两个阶段就算完成教学任务,至少获得“合格”或更高等级评价。

在整个校本教材的开发中,我们也可以参照“后福特主义”的“生产外部化、专业化和开放性”的教学原则,让简易机器人调试、智能机器人编程等在课堂外进行,以便充分体现学生的个体差异,充分利用丰富的校内外资源,充分发挥实践技术操作过程中的“小型化学生互帮组织”等。

[1] 吴红伟.高中通用技术实践项目的六维度指标创设与应用浅探[J].浙江教育信息报,2010.

[2] 钱小龙.网络课程开发的后福特主义重构[J].远程教育杂志,2011,1:73-79.

[3] 顾建军.技术与设计1[M].南京:江苏教育出版社,2009.

[4] 顾建军.技术与设计2[M].南京:江苏教育出版社,2009.

[5] 顾建军.简易机器人制作[M].南京:江苏教育出版社,2005.

[6] 河南省基础教育教学研究室.简易机器人制作[M].郑州:河南科学技术出版社,2005:109-112.

[7] 齐振国.基于视频案例的课堂教学校本研修[J].中国电化教育,2011,2.

[8] 浙江省教育厅教研室.普通高中通用技术新课程案例研究[M].杭州:浙江教育出版社,2010.

[9] [日]坂本范行.双足步行机器人[M].北京:科学出版社,2010.

[10] 顾建军.理解与实践通用技术新课程[M].北京:高等教育出版社,2007.

[11] 郑金洲.校本研究指导[M].北京:教育科学出版社,2003.

[12] 华春.青少年应该知道的机器人[M].北京:团结出版社,2009.

[13] [英]梅隆.机器人[M].北京:科学普及出版社,2008.

[14] 张剑平.人工智能课程研究[M].北京:人民教育出版社,2009.

[15] 陶增乐.人工智能初步[M].杭州:浙江教育出版社,2008.

2011-09-06

吴红伟,硕士,中教高级,教研组组长。

浙江省舟山市普陀中学。

本文系浙江省教育科学2011年度规划研究课题“高中通用技术校本课程开发研究”(编号:SC347)研究成果。