羽毛球与网球高球下压技术差异性的运动学分析

李 克

(辽宁卫生职业技术学院体育教研室,辽宁沈阳 110101)

◂体育教育训练学

羽毛球与网球高球下压技术差异性的运动学分析

李 克

(辽宁卫生职业技术学院体育教研室,辽宁沈阳 110101)

为了指明羽毛球和网球高压球技术动作的差异性,为羽毛球和网球教学和训练提供定量的科学依据,使用三维立体摄影解析法获取羽毛球和网球高压球技术动作的运动学参数,并对数据进行统计学处理。研究结果表明:在蹬地击球过程中,大腿、小腿和足的运动顺序为大关节带动小关节;在整个击打过程中,肩、肘、腕三关节移动速度基本保持同步,肩关节角速度峰值最先出现,肘关节和腕关节角速度峰值出现时间基本同步;网球采用“棍打”的击球用力方式为主击球,羽毛球采用“鞭打”的击球用力方式为主击球。

生物力学;羽毛球;网球;运动学

高球下压技术是羽毛球与网球运动项目共有的一项进攻性击球技术方法,其特点为击球力量大、飞行速度快和落地时间短[1-2]。作为同一项群的两个项目,研究羽毛球、网球技术动作的击球用力方式及异同点,对今后两个项目的针对性训练与现在两者间的“资源共享、优势互补”具有较实际的现实意义及较深的历史意义[3-4]。因此,通过使用高速摄影解析法获取羽毛球与网球高球下压技术动作的运动学参数,对羽毛球与网球相似的动作方法、不同的击球用力方式从宏观角度进行系统论述;通过对所设定的运动学参数进行相关分析,并结合运动生物力学和运动解剖学的知识,力求找出羽毛球与网球击球用力方式各个环节的差异。最终,希望能使教练员和运动员认清技术动作实质和技术关键,为理论教学和运动训练提供科学的参考,为项群训练理论及网球和羽毛球运动项目理论建设的丰富提供一定的理论依据。

1 研究对象与方法

1.1 研究对象

以专业运动年限均在两年或两年以上的羽毛球与网球省队、院队优秀运动员各10名为研究对象。

1.2 研究方法

采用的实验仪器设备有:两台同规格的拍摄频率为125赫兹/秒的SONY摄像机,爱捷三维DLT辐射框架一个,摄像专用照明灯。拍摄地点为沈阳体育学院羽毛球馆、网球馆,拍摄时间为2010年11月20日。运用APAS图像解析系统进行解析,所获得的有关数据运用低通滤波法(频率为8赫兹)进行平滑处理。采用SPSS 13.0统计学软件包处理数据,数据用(±s)表示,两组间比较用独立样本t检验,P<0.05为差异具有显著性意义,P<0.01为差异非常显著。

2 结果与分析

根据人体运动解剖学原理可知,人的一切整体运动的发力点始于腰、髋,以躯干发力开始,分别向上和向下的双向传导过程——引拍动作到地面给身体向上的反作用力的单向传导过程,完成了挥拍击球,最终使球获得一定的速度[5]。腰、髋发力后,向下传给大腿、小腿、足。足蹬地后,地面给人体的反作用力沿着足、小腿、大腿、腰、肩、大臂、小臂,最后通过手膝将力量传递给球拍,从而使球拍获得一定的速度。在这个传导过程中,联接各个身体部分的关节在力的传导过程中发挥着一定程度的紧张,将下肢的力量能够顺利传递到下一个肢体关节[6]。同时,还要保证挥拍动作的协调性、连贯性。这样,才能保证力在传导过程中不会被消耗。羽毛球与网球力的传导也不例外[7]。

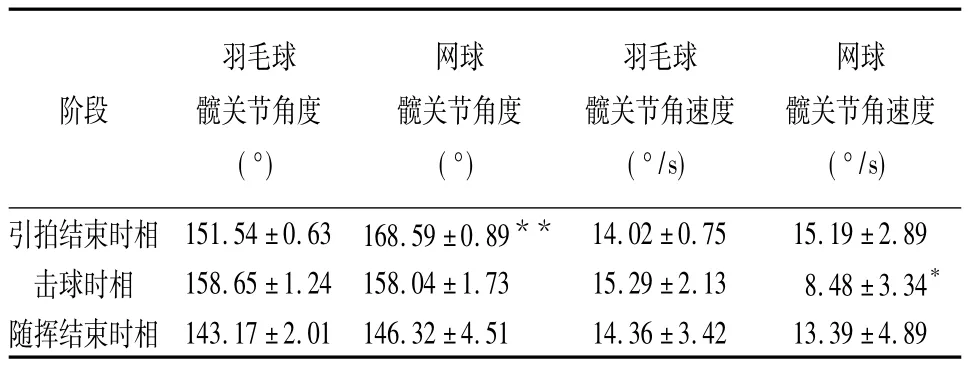

2.1 髋关节的运动

由表1可知,羽毛球与网球高球下压技术动作在整个击球过程中,羽毛球髋关节角度变化趋势为先增大后减小,击球时相达到最大值。而网球髋关节角度的变化趋势为逐渐减小,但两者的变化幅度都不大;髋关节角速度羽、网两项在引拍结束时相基本相同。在击球时相,羽毛球的髋关节角速度略有增加,而网球则明显下降,达到最小值。

表1 髋关节各阶段运动学指标

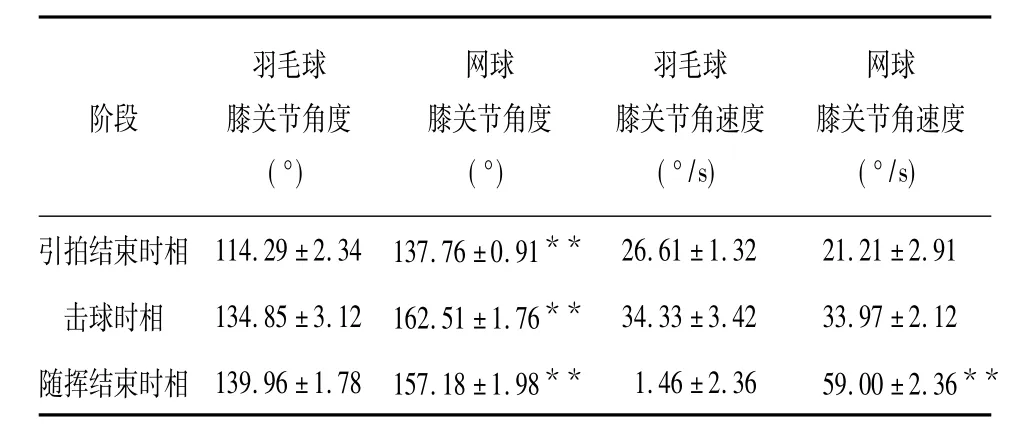

2.2 膝关节的运动

由表2可知,羽毛球与网球高球下压技术动作在整个击球过程中,羽毛球膝关节角度相对与网球膝关节角度变化趋势一致,即先增加,再减小,击球时相达到最大值。但是,羽毛球的膝关节角度的变化幅度要略大于网球。这说明网球膝关节角度在整个击球过程中相对固定;羽、网两项的膝关节角速度在引拍结束时相和击球时相相同,只是在随挥结束阶段有所差别,即羽毛球的膝关节角速度明显小于网球。在整个运动过程中,网球膝关节角度总体上大于羽毛球膝关节角度,且羽毛球膝关节角速度变化在三个动作阶段更为显著,表明网球膝关节在带动小腿运动中的运动半径大于羽毛球膝关节在带动小腿运动中的运动半径。

表2 膝关节各阶段运动学指标

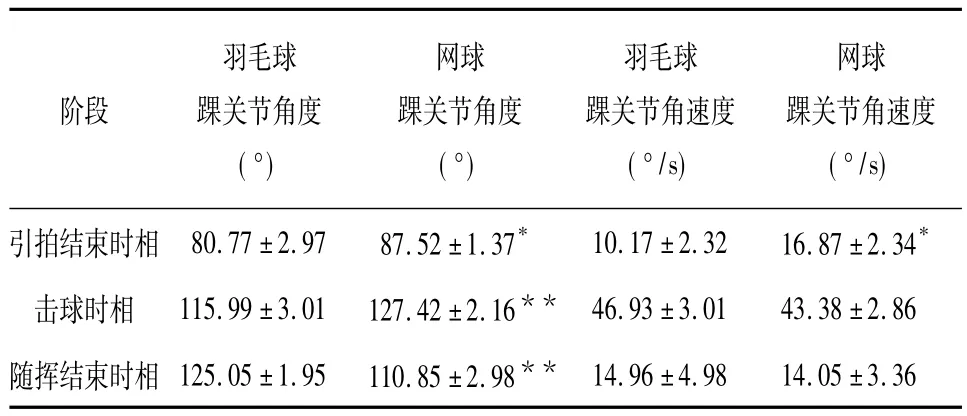

2.3 踝关节的运动

由表3可知,羽毛球与网球高球下压技术动作在整个击球过程中,羽毛球的踝关节角度逐渐增加,随挥结束时相达到最大,而网球踝关节角度的变化趋势为先增加后减小,击球时相达到最大;羽、网两项的踝关节角速度变化趋势基本一致,即先增加后减小,击球时相达到最大。但在引拍结束时相,羽毛球的踝关节角速度明显小于网球的踝关节角速度。

表3 踝关节各阶段运动学指标

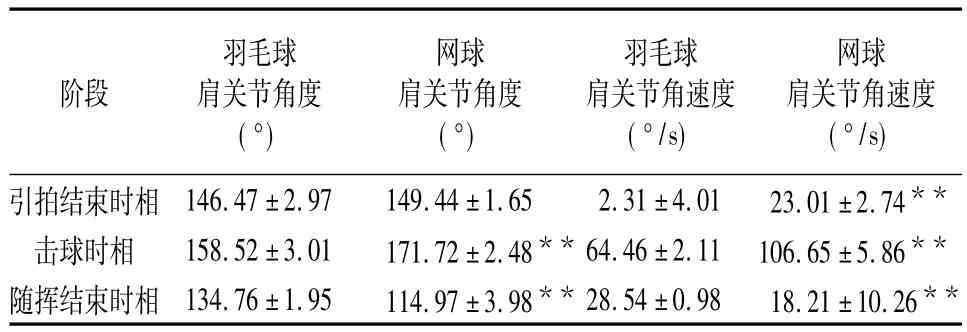

2.4 肩关节的运动

由表4可知,羽毛球与网球高球下压技术动作在整个击球过程中,肩关节角度趋势基本一致,即先增加后减小,击球时相达到最大。但是,击球时相网球的肩关节角度明显大于羽毛球的肩关节角度,随挥结束时相网球的肩关节角度明显小于羽毛球的肩关节角度;肩关节角速度羽、网差异显著,羽毛球在整个动作过程中变化幅度较小,在击球时相达到最大值,击球后迅速下降,而网球的肩关节角速度变化趋势虽然和羽毛球相同,但是网球的肩关节角速度的最大值要明显大于网球。

表4 肩关节各阶段运动学指标

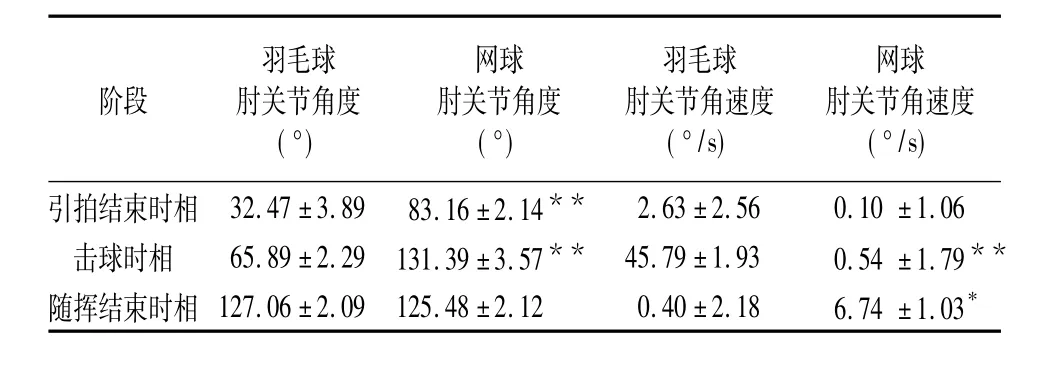

2.5 肘关节的运动

由表5可知,羽毛球与网球高球下压技术动作在整个击球过程中,肘关节角度变化趋势有所区别:羽毛球运动员在引拍和击球阶段,肘关节角度均明显小于网球的肘关节角度。这说明网球在击球过程中肘关节带动前臂做功的运动半径大于羽毛球肘关节带动前臂做功的运动半径;羽毛球运动员的肘关节角速度在击球时相达到最大值,并且明显大于网球运动员在击球时相的肘关节角速度。这说明羽毛球在击球前后突然改变肘关节角速度,即通过角速度的变化增加动能,而网球角速度虽然增大,但曲线变化没有羽毛球曲线变化明显,即通过线速度的变化增加动能。

表5 肘关节各阶段运动学指标

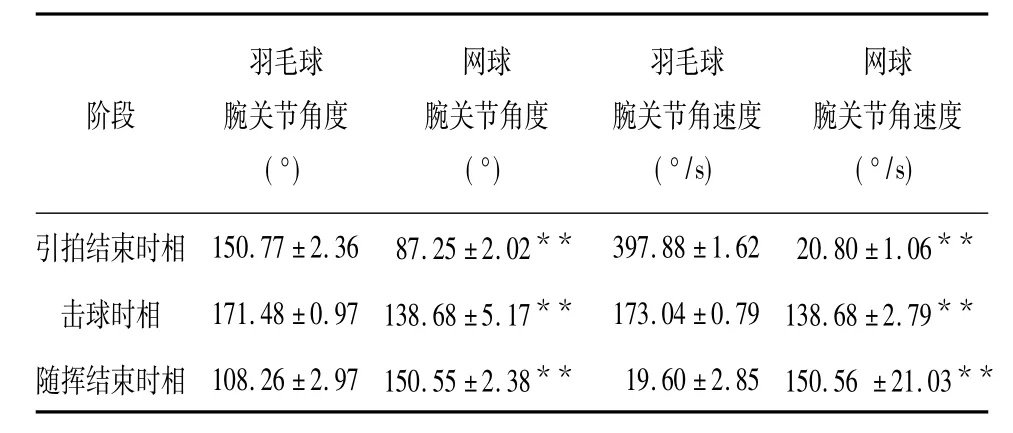

2.6 腕关节的运动

由表5可知,羽毛球与网球高球下压技术动作在整个击球过程中,羽、网腕关节各变量呈现明显差异。羽毛球的腕关节角度先增加后减小,在击球时相达到最大值。而网球的腕关节角度呈逐渐增加的趋势,在随挥结束时相达到最大值;羽毛球腕关节角速度呈逐渐减小的趋势。而网球腕关节角度成逐渐增加的趋势,并且变化幅度相小于羽毛球。羽毛球在击球前后迅速改变腕关节角速度,使得球拍的速度增加,从而增加对球拍与球能量的传递,而网球由于腕关节动作相对于固定,主要通过线速度的增加来提高对球拍能量的传递。这就说明在击球瞬间羽、网两项都有“鞭打动作”,只是网球“鞭打”幅度没有羽毛球“鞭打”幅度大。

表6 腕关节各阶段运动学指标

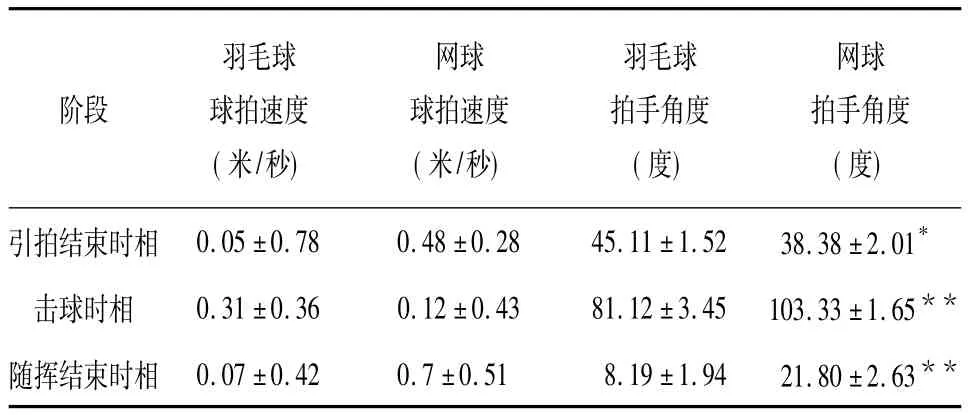

2.7 球拍运动的对比分析

由表7可知,羽毛球与网球高球下压技术动作在整个击球过程中,羽、网球拍速度、拍手角度曲线变化趋势一致,没有显著性差异;只是网球在击球时相,球拍与手的角度数值大于羽毛球球拍与手的角度数值,表明在击球过程中网球球拍的运动半径大于羽毛球球拍的运动半径。

表7 球拍各项运动学指标极值对照表

由以上分析可得:羽毛球与网球高球下压技术动作虽然具有相似的动作结构及动作方法,但其击球用力方式截然不同,即羽毛球采用“鞭打”用力方式击球;网球采用“棍打”为主的用力方式击球。羽毛球在整个击球过程中,身体各个环节在每个击球动作阶段曲线起伏较大。由于羽毛球球体轻、软、弱、慢,弹力小,飞行过程中速度受空气阻力影响较大(成平方减少),而网球球体重、硬、强、快,弹力大,飞行过程中速度受空气阻力影响较小(均匀减少),因此,羽毛球的击球用力方式是主动用力——“鞭打”,网球的击球用力方式是利用来球力量借力打力——“棍打”。

3 结论

1)羽毛球和网球在蹬地击球过程中,大腿、小腿和足的运动顺序均为大关节带动小关节。

2)羽毛球高球下压技术动作,在击球过程中各运动环节的角度、角速度变化较大,关节制动程度较大,采用“鞭打”的击球用力方式为主击球。

3)网球高球下压技术动作,在击球过程中各运动环节的角度、角速度变化较小,关节制动程度较小,动作固定,采用“棍打”的击球用力方式为主击球。

[1]张 博.羽毛球前沿教程[M].沈阳:辽宁科学技术出版社,2007.

[2]张 辉,戴金彪.隔网对抗拍类项目技战术特征[J].上海体育学院学报,2007,31(4):65 -69.

[3]刘 卉.上肢鞭打动作技术原理的生物力学研究[J].体育科学,2004,24(11):30 -32.

[4]潘 晟,张宏成.两种网球底线击球技术特点及其生物力学特征的比较分析[J].苏州大学学报(自然科学版),2002(4):102-105.

[5]乌尔里希·菲舍尔.羽毛球教学[M].王悦译.北京:北京体育大学出版社,2005.

[6]杨子峰.羽毛球正手高远球技术的上肢鞭打动作分析研究[J].科技信息,2010(28):290.

[7]张 辉,戴金彪,史芙英,等.隔网对抗(持拍类)项目技战术特征[J].上海体育学院学报,2007,31(4):66 -68.

Kinematical Analysis on Technology of Overhead Smash between Badminton and Tennis

LI Ke

(Department of Physical Education,Liaoning Health College of Vocational Technology,Shenyang 110101,Liaoning,China)

Through the method of three-dimensional analytical photography,the paper acquired and analyzed the kinematical parameters of movement of the technology of overhead smash in badminton and tennis for the purpose of pointing out the kinematical characteristics of the technology.The study shows that while hitting the ball and springing off the ground,the way of using force begins at the top and in the order of thigh,lower leg and feet;during the whole hitting process,shoulder,elbow and wrist are basically at the same moving speed with the peak of angular velocity appearing first from the shoulder,and the time for the elbow and the wrist appearing almost in a synchronous manner;the technology of overhead smash in badminton adopts the“whip”force method in beating.The technology of tennis adopts the“stick”force method in beating.

biomechanics;badminton;tennis;kinematics

G808.14

A

1004-0560(2012)02-0109-03

2012-01-03;

2012-02-05

辽宁省自然科学基金课题(课题编号:20102210)。

李 克(1963-),女,副教授,学士,主要研究方向为运动解剖学。

责任编辑:郭长寿