国内PISA研究现状——基于CNKI的统计分析

☆ 王小金

(华南师范大学教育信息技术学院,广东广州 510631)

PISA(Program for International Student Assessment)是经济合作与发展组织(Organization For Economic Co-operation And Development,简称为 OECD)成员国(29个国家)研制的一种新的国际性评价项目,是目前国际上最具有影响力的国际学生学习评价项目之一。PISA每三年实施一次评价,以评价年命名,如PISA2000、PISA2003等。

PISA主要在于测量当义务教育即将结束时,年轻人(15岁)为走向社会而准备的知识和能力情况,其目的是通过一套能够测量教育结果的国际教育质量指标和对各国学生进行抽样测试所取得的结果,来描述各个国家的教育质量水平。PISA通过对广泛的测试数据进行系统分析,找出这一阶段各国学生学习能力变化的特点以及造成这些变化的社会、经济及政策原因,从而为各个国家和地区制定更加行之有效的教育政策提供依据。

PISA最初由OECD成员国发起并参与,同时也吸纳其他非成员国和地区参加。2000年在32个国家第一次正式实施了PISA评价,在不断的发展过程中,越来越多的国家参与其中,包括成员国与非成员国,2009年我国上海市首次参加这次国际测试,并取得了优异的成绩。那么,在这近十年的发展进程中,PISA在国内的实施现状如何?对国内教育评价的发展产生了怎样的影响?本文基于上述问题采用内容分析方法试图对以上问题进行解答。

一、研究框架——方法与范畴

1.研究方法

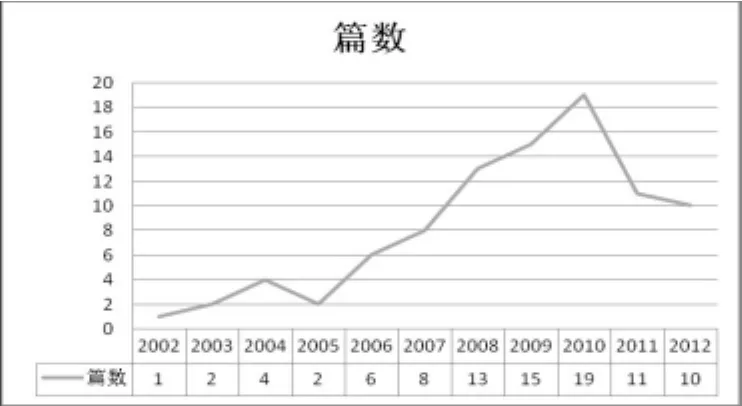

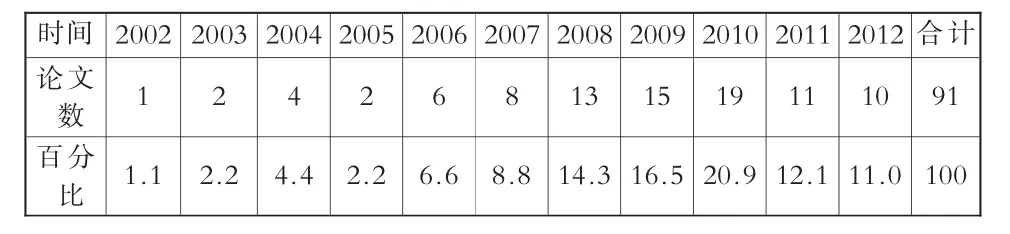

本研究主要采用内容分析法和案例研究相结合的方法,对国内大量文献进行分析。本研究通过CNKI(中国期刊全文数据库),以“PISA”为关键字和题名,检索了2002年到2012年国内所有核心期刊相关的文章,剔除不相关的论文之后,论文总数达到84篇。另外,还在硕博论文数据库中以“PISA”为关键字和题名进行检索,检索时间为不限,论文总数达到了7篇。核心期刊论文和硕博论文总数达到了91篇。以上文献检索截止2012年6月3日。论文发表概况如图1所示:

图1 2002年至2012年国内PISA研究论文和硕博论文发表概况

2.研究范畴

PISA是国际致力于变革教育评价的新联盟和新方式,它是对15岁学生在阅读素养、数学素养、科学素养和问题解决能力方面的评价,三年为一个周期。在所检索的全部论文中,笔者对其题名、摘要和关键字进行分析研究,总结了近年来国内对PISA的研究内容,主要涵盖了其背景介绍、特点、评价内容、测评框架、评价方法的比较研究、研究启示、决策分析等方面。归纳起来,PISA的研究范畴主要包括以下四个方面:(1)PISA的理论研究;(2)PISA的评价内容研究;(3)PISA的比较研究;(4)PISA研究启示与决策。

采用定量分析的方法,对上述研究框架进行编码分析。把文献统计分析的类目分为:研究内容和研究方法。研究内容包括PISA的理论研究、PISA的评价内容研究、PISA的比较研究和PISA研究启示与决策四个子类;研究方法包括纯理论性研究、实证研究两个子类。

二、研究结果分析

根据已经确定的定量分析的编码方案,笔者对国内有关PISA研究的样本文献进行了统计分析。本研究主要采用SPSS17.0进行数据的统计,研究结果如表1所示:

表1 各研究内容的论文分布

从表1可以看出,国内的相关研究在不同研究内容上,论文总量差异性非常显著。目前,国内研究现状可以概括为:侧重于PISA评价内容研究和PISA启示与决策方面研究,尤其是在2009年以后;在2008年之前,研究重点是PISA理论研究;在整个研究过程中,PISA比较研究在不断进行中。这说明了PISA的研究进入了相对成熟的阶段,国内很多研究者都开始关注其相关内容的研究,尤其是在PISA评价内容研究和PISA启示与决策方面,究其原因,不外乎符合当前国内教育发展的重点和热点,那就是教育改革,尤其是教育评价。但是,为什么在这近十多年的发展过程中,只是在局部地区进行的测试,如上海市,究竟原因何在?PISA对国内的启示或决策起到了什么样的导向作用?应该以何种心态来对待这种国际性的评价项目?为了进一步说明上述问题,笔者又做了进一步的定量统计,如表2所示:

表2 不同年份国内论文发表统计

从表2和图1中可以看出,从2002年开始,我国才开始PISA的研究,而且主要以理论研究为主,如PISA背景介绍、特点、评价领域等,一直到2006年,基本对其概念界定和测评进行了相对清晰的介绍。2002年至2010年,PISA的论文发表情况在逐步上升,并在2010年达到了高峰,在近两年虽有所下降,也可以算稳定发展。可见,国内研究者对PISA的研究基本上是处于上升阶段。

三、内容分析过程

统计分析之后,由于PISA研究涉及范围广,从前面的分析总结中,笔者将PISA近年来的发展情况做了归纳,主要分为PISA理论研究、PISA评价内容研究、PISA比较研究和PISA启示与决策分析。

1.PISA理论研究分析

PISA理论研究论文篇数有13篇,占总数的14.3%。笔者试图分析其原因,PISA是一项国际性的学生评价项目,每三年评价一次,每次重点评价一种素养,2000年是阅读素养,2003年是数学素养,2006年是科学素养,以此类推。在其刚出现的时候,人们首先关注于它是什么?用来做什么?怎么做?亓永平[1]在2002年首次对PISA做出介绍,紧接着王晞等人分别对数学素养[2]、阅读素养[3]、科学素养[4]的界定和测评做出了更详细的介绍,值得注意的是,在2003年新增了问题解决技能,王晞等人于2006年提出了对问题解决技能的界定与测评[5]。然而,在2012年徐瑾[6]、朱小虎[7]等人都对“素养”(Literacy)概念的发展以及立场做出了探索,并指出素养是PISA的核心概念,并且在不断地发展。可以说,素养概念的研究是PISA理论研究的一个新的起点。

2.PISA评价内容研究分析

关于PISA评价内容的研究论文有29篇,占31.9%,主要包括阅读素养、数学素养、科学素养以及问题解决能力四个方面的研究,其研究涉及的范围:测评研究、试题设计、评价工具或方法等。其测评研究中有PISA2003、PISA2006和PISA2009测评框架与设计思路,以及启示或思考,然而,这里必须要指出的问题是,由于PISA是一项国际性的测试,目前在我国参加的城市只有上海市,所以,尽管从2007年至2010年有相关的硕士研究论文对阅读素养测评[8]、数学素养测评[9]、科学素养测评[10]以及问题解决能力[11]都进行了研究,但是在国内缺乏实证性研究,只是在参照国际上对每一轮研究结果的发布做出分析和思考。在试题设计和开发方面,苏洪雨[12]、夏雪梅[13]、张雨强等人[14]分别对数学素养测试题的设计、阅读素养开放题编制以及PISA2006科学试题的设计进行探究。另外,在评价工具和方法方面,王蕾在2007年对Rash客观等距测量在PISA中国试测研究中的应用进行了实践探究。[15]

虽然,上海市在2009年首次参加测评并取得优异的成绩,但是,国内非但没有对当前教育进行肯定,反而更多的是一片质疑声。由此可以看出,PISA测评结果是否能真实反映教学现状以及在国内的实施还有待进一步的检验。

3.PISA比较研究分析

在PISA评价内容研究的基础上,也开展了有关PISA的比较研究。关于PISA比较研究的论文篇数有16篇,占总体的17.6%。在评价方法的比较分析上,黄慧娟等人在2004年将国际上最为著名的三个评价项目,分别是全国教育进展评价(简称NAEP)、第三次国际数学和科学教育的再研究(简称TIMSS-R)和国际学生评价项目(简称PISA),就数学和科学领域评估做一比较,以便更深入了解这些评估的实施背景、基本框架和评估内容。[16]在此基础上,2006年梁润婵[17]在其硕士论文研究中也进行了TIMSS、PISA、NAEP科学测试框架与测试题目的比较分析,旨在发现它们在进行科学评价时的理念以及实现这些理念所采用的方式,并期望能为我国的大规模考试提供一些线索和帮助。在国内外评价方法的比较分析中,有中国苏州与美国15岁学生数学学习特征比较分析[18],并得出了中美两国学生的数学学习特征性别差异显著的结论,类似的结论在2012年陆真[19]等人的研究中,也对科学素养培养中男女生表现差异性进行了深入的分析,并提出了关注学习策略的引导、树立女性学习的自信心和增加科学课程资源中女性材料的教学建议等。此外,跨文化比较研究渐渐被很多研究者所关注。吴娴等人[20]和李斌等人[21]基于PISA2006的数据分别就学生科学教学知觉和学校教育资源对科学素养成绩的影响,对美国、芬兰、日本和中国香港学生进行了跨文化比较研究。

4.PISA启示与决策分析

包含PISA启示与决策的研究内容的论文,在总数中所占比例最大。从论文发表的时间上来看,有将近24篇论文是在2009年之后发表的。究其原因,2009年上海首次参加PISA测试,捧回了大满贯,之后PISA受到的关注有所上升也是理所当然的。此外,由于PISA本身的特殊性,加上近几年国内教育评价改革的热潮的推动,PISA自然受到了研究者、教改人员、教师等的关注。

就国际而言,PISA测试项目在不同程度上影响了参与测试国的教育政策调整。[22]所引发的震动最大的无非是经济强国——德国的教育改革,[23]另外,日本也提及课程改革的理念,那就是培养生存能力。这与PISA评价的目的不谋而合,不只是评价学生课程学习的能力,更重要的是,学生应用知识和技能去解决生活中实际的问题,以及终身学习的能力建设。

四、结论与建议

PISA的实施和应用已经有十余年的历程,在基础理论、评价内容分析研究、比较研究和启示与决策方面都取得了一定的研究进展。这不仅形成了若干基础理论成果、固定的评价内容、国际间的比较分析研究成果,而且对我国教育评价方式改革、教育评价的实施等方面有着重要的借鉴意义。

在理念设计上,PISA对我国教育评价有着重要的启示作用,PISA不仅对学生课程基础知识的学习进行评估,更重要的是评估学生对未来生活所需的知识和技能的掌握情况。在今后的教改过程中,国内在试题设计和评价方面将更加注重学生应用知识和技能的能力,而不单单是为了考试而考试。在试题设计上,应该关注学生阅读、数学和科学素养等方面,增加更多与社会经济生活密切相关联的试题,以提高学生解决问题的能力。

虽然我国不可能复制PISA的评价方式,但是,通过参与国际测试,在国际间的比较分析中,找到发展的切入点和不足,以便更好地促进国内教育评价改革。教育改革是一个长远的工程,PISA评价测试为我国整个教育评价提供了一个重要的研究方向。

[1]亓永平.PISA:全球性学生素质评价[J].全球教育展望,2002,(10):59-62.

[2]黄慧娟,王晞.PISA:数学素养的界定与测评[J].上海教育科研,2003,(12):59-61.

[3]王晞,黄慧娟,许明.PISA:阅读素养的界定与测评[J].上海教育科研,2003,(9):37-41.

[4]王晞,黄慧娟,许明.PISA:科学素养的界定与测评[J].上海教育科研,2004,(4):49-52.

[5]王晞,李素芳.PISA:解决问题技能的界定与测评[J].上海教育科研,2006,(9):35-37.

[7]朱小虎.面向未来的参与能力——PISA“素养”概念的发展[J].外国中小学教育,2012,(1):13-17.

[8]于丹丹.国际学生评价项目(PISA)——预读素养的研究[D].武汉:华中师范大学,2009.

[9]于丽.PISA数学素养测试研究[D].上海:上海师范大学,2009.

[10]肖伟.基于PISA的15岁学生科学兴趣跨文化研究[D].上海师范大学,2010.

[11]陈慧.PISA问题解决能力测评的研究[D].上海师范大学,2007.

[12]苏洪雨.PISA:数学素养测试题的设计和研发过程[J].教学与管理,2008,(5):49-51.

[13]夏雪梅.论PISA阅读素养开放题编制的技术[J].上海教育科研,2009,(12):14-18.

[14]张雨强,张志红.PISA2006科学试题的设计和开发及其启示[J].外国教育研究,2011,(2):59-65.

[15]王蕾.基于大规模考试的教育质量评价[J].教育科学研究,2010,(11):37-42.

[16]黄慧娟,王晞,许明.关于三项著名国际学生评价项目的比较[J].福建师范大学学报,2004,(4):141-146.

[17]梁润婵.TIMSS、PISA、NAEP科学测试框架与测试题目的比较研究[D].广西师范大学,2006.

[18]黄辛隐等人.中国苏州与美国15岁学生数学学习特征比较[J].心理科学,2008,(1):58-61.

[19]陆真,沈书君.阅读投入对阅读素养影响的跨文化比较研究[J].心理发展与教育,2012,(2).

[20]吴娴,张文静,辛涛.学生科学教学知觉对科学素养成绩影响的跨文化比较[J].心理发展与教育,2008,(4):75-80.

[21]李斌等人.学校教育资源对科学素养成绩影响跨文化比较[J].湖南师范大学社会科学学报,2010,(6):91-96.

[22]李伟涛.基于PISA测试结果的教育政策调整分析[J].教育发展研究,2012,(4):44-47.

[23]许小红.PISA调查与德国教育现状问题[J].外国中小学教育,2006,(7):12-16.