后横向稳定杆对汽车不足转向性能的影响

王冬成,潘 筱,2

(1.郑州日产汽车有限公司,河南 郑州450016;2.中国汽车技术研究中心,天津300162)

0 引言

数字化虚拟样机技术是缩短车辆研发周期、降低开发成本、提高产品设计和制造质量的重要途径.系统动力学仿真是数字化虚拟样机的核心技术.对汽车而言,车辆动力学性能尤为重要.

悬架对行驶平顺性和操纵性有着重要影响.悬架良好的垂直柔顺性将底盘隔振,确保底盘跟随路面形状变化波动较小.在操纵汽车期间,为确保转向控制,要求车轮与路面保持可靠的接触以确保对轮胎的控制力.悬架性能对于车辆动力学来说非常重要,它主要体现在运动特性及其对轮胎传递到底盘的力和力矩的响应[1-5].

笔者运用ADAMS软件创建了某SUV整车多体动力学仿真模型.分析了不同直径的后横向稳定杆对整车不足转向性能的影响.并与试验结果在趋势上有很好的一致性,可以用来指导该类悬架结构自身设计.

1 整车动力学模型

1.1 前悬架运动学模型

SUV车前悬架采用双横臂式独立悬架.前悬架对整车操纵稳定性有重要影响的零件有:上横臂(两个)、下横臂(两个)、转向节(两个)、横向稳定杆(一个)、纵置扭杆弹簧(两个)、减振器(两个).上横臂一端通过球铰与转向节相连,另一端通过橡胶衬套与车身相连;下横臂一端通过球铰与转向节相连,另一端通过橡胶衬套与车身相连.纵置扭杆弹簧一端通过固定铰链与下横臂相连,另一端通过圆柱副与车身相连;稳定杆一端通过等速万向节与稳定杆连接,另一端通过球铰与下控制臂连接.图1为前悬架双横臂动力学模型.

图1 前悬架双横臂运动学模型Fig.1 Double-wishbone front suspension kinematics model

1.2 后悬架运动学模型

后悬架为五连杆螺旋弹簧非独立悬架,结构如图2,运动学模型如图3.该后悬架左上拉杆、右上拉杆、左下纵拉杆、右下纵拉杆、横向推力杆两端均分别以衬套与车身及后桥相连.

1.3 横向稳定杆模型

横向稳定杆对汽车的操纵稳定性有重要影响.在ADAMS中建立简化的横向稳定杆的模型,将稳定杆中间断开,联以扭杆弹簧,其扭转刚度由中间处的扭杆弹簧表示.

1.4 轮胎模型

ADAMS提供了5种轮胎模型,分别是:Delft轮胎模型、Fiala轮胎模型、UA轮胎模型和User Defined(用户自定义)轮胎模型.其中:Fiala轮胎模型、Smithers轮胎模型、UA轮胎模型和User Defined(用户自定义)轮胎模型为解析模型,Delft轮胎模型、Smithers轮胎模型为试验模型.笔者使用的是UA轮胎模型.

1.5 车身系统简化模型

车身模型的合理可行取决于车身的惯性参数及车身与悬架的连接位置和连接方式是否正确.车身的惯性参数以实际测量参数来确定.

1.6 整车动力学模型

将前悬架、后悬架、前后稳定杆、轮胎模型等子系统组合装配可建立十分精确的整车模型.

2 整车操纵稳定性仿真及试验结果

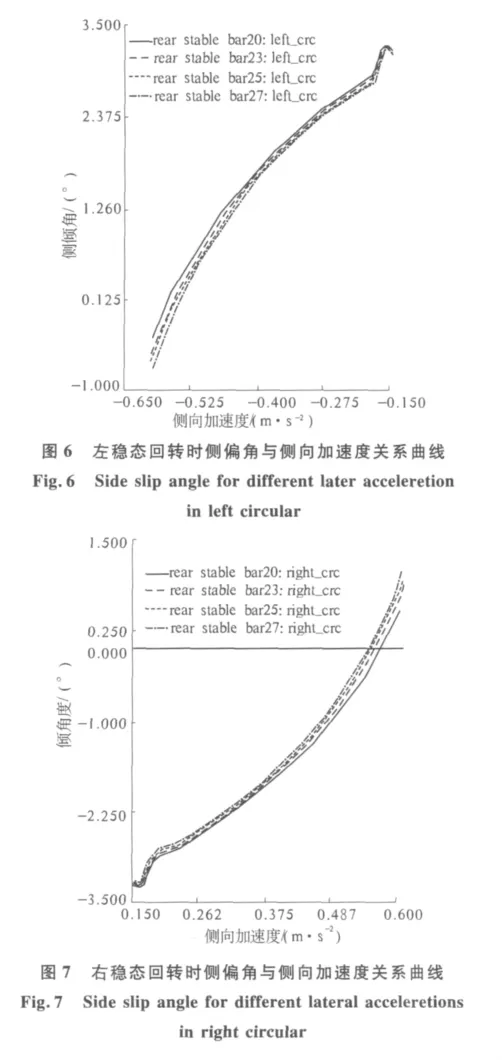

根据GB/T 13047—91稳态回转试验国家标准,后稳定杆直径为 20,23,25,27 mm 时,分别向左和向右进行回转实验仿真,结果如图4~图6.

由图4、图5可知:随着后横向稳定杆直径增加,在相同侧向加速度下,装27 mm直径稳定杆时,车辆质心侧倾角最小;装20 mm直径稳定杆时,车辆质心侧倾角最大.在侧向加速度为0.4 m/s2时,车体侧倾角均小于2.5°,装20 mm直径稳定杆车体侧倾角满足设计要求.

由图6、图7知:随着后横向稳定杆直径增加,在相同侧向加速度下,装27 mm直径稳定杆时,车辆质心侧偏角最大,质心跟迹性不好,不足转向性能弱,后轮容易甩尾;装20 mm直径稳定杆时,车辆质心侧偏角最小,质心跟迹性较好,不足转向性能强,车辆稳定性好.由上述仿真优化得,该车后稳定杆直径20 mm时,车体侧倾满足要求,不足转向性能最强,高速转弯工况时跟迹性好,稳定性强.

稳态回转试验结果为表1所示.由仿真结果与表1对比可知,试验结果在侧倾及不足转向性能趋势上有较好的一致性,该仿真模型可以作为悬架实车调教理论模型并指导新车悬架设计及优化.

表1 稳态回转试验结果Tab.1 Constant radius cornering test result(°)

3 结束语

运用ADAMS软件创建了某SUV整车多体动力学仿真模型,分析了不同直径的后横向稳定杆对整车不足转向性能的影响,并与试验结果有很好的一致性,可以用来指导该类悬架结构自身设计.

[1] BASTOWD.Car suspension and handling[M].Second Edition.London:Pentech Press,1990:300

[2] 日本自动车技术会编.汽车工程手册5——底盘设计篇[M].中国汽车工程学会组 译.北京:北京理工大学出版社,2010,12:7-40.

[3] 克罗拉,喻凡.车辆动力学及其控制[M].北京:人民交通出版社,2003,10:57-66.

[4] M.米奇克.汽车动力学[M].陈荫山,译.北京:人民交通出版社,1996:227-233.

[5] GILLESPIE T D.车辆动力学基础[M].赵六奇,金达锋,译.北京:清华大学出版社,2006.