国家与社会关系视阈下思想政治教育社会生态的探析

练庆伟 林 楠

(1.华南农业大学,广州 510642;2.南方医科大学,广州 510515)

我国经过三十多年的改革开放后,社会文明成为社会主义建设的新的着眼点。社会成为影响思想政治教育实效性的重要变量,成为考量当代思想政治教育“雷声大雨点小”的低效状态的现实维度。因此,基于国家与社会关系的视野,对思想政治教育社会生态的研究是典型环境下的典型研究,它不仅具有现实真实性,而且为我国思想政治教育发展提供了新的研究视界。

一、国家与社会框架下思想政治教育社会生态的定位

思想政治教育社会生态与社会环境不同。环境强调影响思想政治教育的诸多外在客观因素,“生态则指环境总体以及包括人在内的物与物的相互关系……指一种利生性的总体关联”[1]。因此,思想政治教育社会生态包括以下两层含义:一是指社会与国家相对,这时与社会生态环境相对应的不是自然生态环境,而是国家生态环境,即权力性因素以外的非权力性因素及关系的总体。二是指思想政治教育系统与各种社会生态环境之间的总体关联,侧重于各种社会生态因子对思想政治教育的系统影响。因为本文所讲的社会生态主要是基于教育学意义上的,所以其第二层含义具有最直接的价值,这也是本文的聚焦点。基于此,思想政治教育社会生态有如下特质:

(1)思想政治教育社会生态是关系复合体。生态是一个关系范畴,“生态就像一个家,家是什么?实际上,家始终不可能只是一套房子、几件家具摆设或者纯粹的人口数量总和,显然,家应该首先是一种关系复合体,家里面蕴涵着深厚的并且难以被我们作知性认识的关系结构。”[1]于是,思想政治教育社会生态也是关系复合体。这种生态关系十分复杂,正如汉森所说,生态学领域里有许多可变的因素,无人能够研究一切,集中力量研究一些特定的生态因素,便可有效地说明这些因素与不同层次教育之间的相互关系[2]29。因此,思想政治教育社会生态的如下两个层面的因素及关系值得注意:一是结构性因素及关系,即思想政治教育与社会结构性因素的前后相继与周围牵制的整体关联。宏观上如传统与现代、境内与境外、文化与教育、虚拟与现实等因素与思想政治教育的动态关系;微观上如高等教育理念与思想政治教育、普教思想政治教育与高教思想政治教育等非权力性内容及关系。二是能动性因素及关系,包括:①主体认同,即教育者与受教育者对思想政治教育的认同;②学校认同,即思想政治教育与相关学科的关系和思想政治教育工作者在高校教师队伍中的定位;③社会认同,即思想政治教育的社会形象及认同度。这些不同层面的认同,将影响到教育主体性与教育实效性、知识教育与价值教育、学校教育与社会教育等关系,进而与思想政治教育之间形成互动并产生影响。

(2)思想政治教育社会生态与国家生态相对独立,又相互开放。思想政治教育生态可以从内在和外在两个方面理解,内在的生态主要指思想政治教与学的活动及过程所必需的各种要素所形成的生态,外在的生态是思想政治教育与其赖以存在的环境的关联所形成的生态。基于国家与社会的视野,思想政治教育外在生态可以进一步分为国家生态和社会生态。遵循“理想类型”的思路,我们可以将国家生态与社会生态的关系抽象为两种关联,即机械同一型与有机统一型。所谓机械同一型即国家生态与社会生态的关系是机械的同一关系,它在逻辑上存在以国家为轴心的同一与以社会为轴心的同一。所谓有机统一型即国家生态环境与社会生态环境之间的关系如有机体的各个器官之间的关系,这些器官功能各异而又相互依赖、和而不同地结合在一起,彼此之间不断地进行物质、信息与能量交换,形成竞争、协同、进化等复杂关系。这种多维镶嵌的特点使其对思想政治教育的影响以“合力”的方式实现,正如同恩格斯对人类社会所做的分析:“这样就有无数互相交错的力量,有无数个力的平行四边形,由此就产生出一个合力。”[3]697

二、思想政治教育社会生态的作用机理及价值

(一)社会生态是教育—人—环境联动的“X因子”

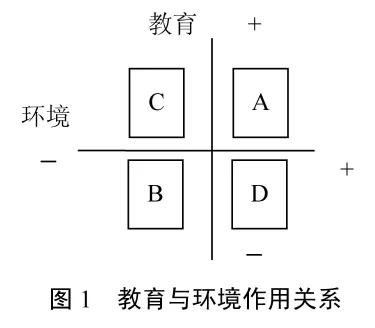

思想政治教育是影响人的发展的一种自觉存在,它会受到外部环境的影响,自身又是影响人发展的外部条件。只不过教育对人的发展的影响是有目的、有计划、有组织的正面作用,环境对人的发展的影响在一定程度上则缺乏目的性、计划性、自发性。因此,教育与环境作为人发展的外在因素,以不同的方式共同对人的发展产生直接或间接的影响。如果从作用的性质来看,理论上可将教育与环境分为进步和退步两种情形。这样,教育和环境对人的作用在理论上存在着如图1所示的四种情况,即A(++)、B(--)、C(+-)和D(-+)。假设教育对人的发展始终都起积极的促进作用,那么,教育与环境之间的组合对人的发展形成了同性同向强化 (A)和异性异向消解 (C)的两种模式。同性同向强化指环境的作用在性质上是积极的,在引导的方向上也与教育的目标一致;异性异向消解指环境的作用在性质上是消极的,从而形成了与教育相异的耗散力[4]98。当然,人与环境的关系是辩证的,环境可以由人来改变;思想政治教育与环境也受到作为实践主体的人的影响,而且其对人的影响也要通过人的内因起作用。因此,教育—人—环境之间形成一个三元联立的生态关联,其中每一因素对另外任何一个因素都是必要的。

思想政治教育社会生态研究集中关注非权力性生态影响因子对教育及人的动态影响。它在对思想政治教育环境的一般性研究 (如经济市场化、社会信息化、文化多元化等现代背景的研究)的基础上进一步细化为国家生态环境与社会生态环境对思想政治教育及人的影响。这是以性质作为分类标准,前者以权力为主轴,对思想政治教育实践及主体起着有目的、有组织、有计划的强化作用;后者以非权力为主要特征,不具有明确目的、自发性的影响。以此区分后,可以清晰地看到对教育实效产生“同性同向强化”和“异性异向弱化”影响的“X因子”主要是思想政治教育社会生态。因此,这既拓深了环境—教育—人的生态关系,也更精确定位了思想政治教育发展的关节点。

(二)“有机统一型”是当代国家生态和社会生态的典型关联

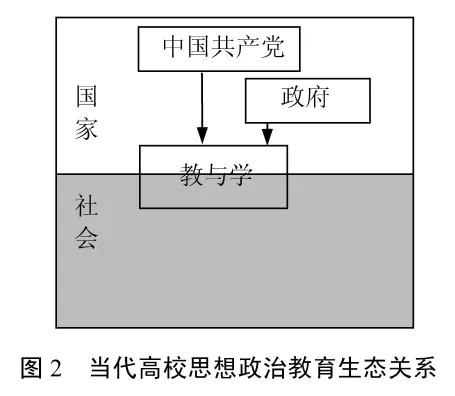

国家与社会是人类创造并生存其中的两个最基本的组织体。在改革之前的我国总体性社会结构中,国家几乎垄断着全部重要资源。以这种垄断为基础,国家对社会生活实行着严格而全面的控制;同时,对任何相对独立于国家之外的社会力量,要么予以抑制,要么使之成为国家机构的一部分[5]。总之,政府包揽了从经济到政治一切事务的决策权,垄断了所有类别的信息和资源,正如邓小平所说:“管了很多不该管、管不好、管不了的事。”[6]328改革开放以来,随着党的工作重心的转移,以市场为导向的经济体制改革的深化,国家意识形态工作的转型以及社会文化领域中文化市场的逐步开放,社会文明已逐步成为当代社会主义建设的新的着眼点。因此,随着国家与社会之间的结构分化,社会力量不断发展,“社会成为一个相对独立的提供资源和机会的源泉”[5],也成为不同于主流意识形态的“第二空间”。因此,思想政治教育国家生态环境与社会生态环境不再表现为国家轴心的同一关系,在当代思想政治教育外在生态分化为思想政治教育国家生态和社会生态 (如图2)。

这样,当代思想政治教育国家生态与社会生态开始分离,并开始向强国家、大社会的有机统一状态演进。因此,教育者对受教育者施加的教育影响,同社会诸因素对受教育者的影响是同时同地进行的,思想政治教育影响因素的多层性和思想政治教育过程的社会性开始形成了。对此,有学者认为:我国现行的以学校为中心的思想政治教育,基本上是在国家“原生态”的基础上依靠自上而下的、以灌输为主的外施性方法进行的,忽视了自下而上的以社会为主阵地的草根性。因此,要使自上而下的以政府、学校为中心的思想政治教育理念逐步与自下而上的以社会为主阵地的草根化思想政治教育理念相互承接,相互滋养[7]。就是说,社会价值标准的多元与作用强化的现实,使得思想政治教育社会生态成为影响思想政治教育发展的重要变量,只有更加重视思想政治教育社会生态,实现国家生态与社会生态的有机统一,才能使正向的“引导力”在与环境“牵引力”的博弈中胜出。

三、当代思想政治教育社会生态的优化

综上所述,思想政治教育社会生态是当代思想政治教育和谐发展的重要维度。这种内部及外部的生态关系总是处于平衡—失衡—新的平衡的发展之中。失衡并不总是消极的,失衡本身也是思想政治教育发展的契机;但如果失衡状态得不到改善,而以一种极端的形式表现出来,就对思想政治教育实效产生消极影响。因此,思想政治教育社会生态优化成为重要课题。优化是系统内部各要素之间、系统与环境之间形成合理结构并发挥最佳功能的过程,它体现了主体的能动性,具有明显的性质选择和理想期待。国家与社会的关系在路径上要通过国家主导与社会自主相结合,确保国家与社会的相对分离但相互支持,使两者能很好地良性互动。

(一)党和政府主导性的充分发挥

思想政治教育系统是“化人”的系统,同时也是“人化”的系统。作为“化人”的系统,一方面必然要求强化系统的自主能动性,尤其是主体的能动性,另一方面又必然受到系统外部指令的干涉。作为“人化”的系统表明其基本上是人工系统,至少也是半人工系统,这样的系统需要有物质流、能量流、信息流的不断转换。系统不可能完全自发、自主,也不可能是封闭的。因此,思想政治教育系统是一个耗散结构,需要得到外部的支持而实现不断循环。长期以来,思想政治教育得到党的高度重视,正是在党和政府的全面支持下,思想政治教育成为党的独特优势,成为社会主义革命和建设的“生命线”。因此,在新的历史条件下,思想教育要以系统工程的形式出现,充分发挥党和政府的决策权、命令权、监督权、奖励权等主导性力量。党和政府的结合不仅是思想政治教育生态形成合力的保证,同时还是社会生态环境优化的主导推动力。其一,它是优化宏观社会生态环境的主导力量。生产力与生产关系、经济基础与上层建筑是辩证统一的,党和政府对经济、社会、文化的选择与提升都起到宏观的调控作用。其二,它是发挥社会生态与国家生态最佳合力的主导力量。在现实中,思想政治教育国家生态与社会生态失衡的现象是存在的,如“说起来重要,做起来次要,忙起来不要”就是生动的写照。实现思想政治教育国家生态与社会生态之间的平衡需要多种力量,但党和政府的主导力量不可缺少,即使是各系统的连接由政府行为向社会行为过渡,形成国家生态与社会生态一体化,也离不开党和政府的推动作用。

(二)社会核心价值的培植

改革开放以来,社会经济成分、组织形式、就业方式、利益关系和分配方式等日益多样化。“由此,现代社会新兴的和凸显的环境因素与我国小农经济和计划经济遗留下来的传统观念,与传统文化、工业社会所形成的经济、政治和文化等环境因素相互衔接、交互影响,从而使现代文明与历史传统、东方文化与西方文化交会在一个现实平台上,构成了一幅纷繁复杂的现代环境图景。同时,社会竞争程度的加剧和科技发展的日新月异,又加速了环境变化的周期,进一步增加了环境的复杂性。”[4]100因此,社会生态环境是否能够自我组织化,形成良好的社会生态氛围,是优化思想政治教育社会生态的关键所在。社会核心价值是社会生活在价值层面的本质规定,不仅对每个社会成员的思想观念、思维方式、价值取向和行为规范施加深刻影响;而且作用于经济、政治、文化和社会生活的各个方面,是引领社会思潮的精神旗帜,是生成和维持社会秩序的内在支撑。如果说社会系统是生命系统,那么核心价值就是这个生命系统各组成部分繁衍发展的土壤和形成有机体的粘连链条。社会核心价值作为一种人心秩序,不仅是个体精神家园的皈依,更是社会整合的内部动力,这是当代思想政治教育社会生态优化的内在依托。

(三)各级各类教育的合理定位

教育是复杂开放的系统,是“存在着两个以上的内在联系的要素,并与环境有联系和发生相互作用的,具有整体功能的系统”[8]。也就是说,教育是一个与环境不断交换信息与能量的耗散结构,国家生态环境和社会生态环境的影响必然聚集于教育系统,并通过教育发展理念、发展模式、发展趋势等生态因子对思想政治教育产生多种影响。因此,教育生态系统是思想政治教育社会生态优化的重要因素。当前,教育系统与思想政治教育子系统之间存在失衡的现象。宏观上,教育理想不仅要使人成才更要使人成人,但在市场经济的冲击下,教育者更多地把如何使学生变得“聪明”当成了主要目的。中观上,在教育系统内思想政治教育往往被认为是党团组织和政治理论课教师的责任,家庭、行政管理部门、专业课教师并不承担相关义务,教育活动异化成了部分人的责任、部分课程的任务。微观上,当前部分思想政治教育工作者仍然存在看不起自己工作、不能接受自己身份的现象,这既降低了思想政治教育工作的实效,还可能破坏思想政治教育的生态平衡。因此,各级各类教育需要有更加合理的定位:其一,教育是传道、授业、解惑的一体,成才与成人是共生而非敌对的关系,要强调两者的辩证统一。其二,思想政治教育需要有一个生命系统来支撑,需要教学系统、管理系统、行政系统的全员育人、全面育人、全程育人。其三,思想政治教育与一般的知识教育不同,它是人类价值认同的过程;而价值认同不是由认识的客体决定的,它主要依赖主体自身的能动性,进而实现主体和客体的统一,因此需要充分调动教育主体的能动性。

[1] 余治平.“生态”概念的存在论诠释[J].江海学刊,2005(6):5-10.

[2] 范国睿.教育生态学[M].北京:人民教育出版社,2000.

[3] 中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局.马克思恩格斯选集:第4卷[M].北京:人民出版社,1995.

[4] 李辉.现代思想政治教育环境研究[M].广东:广东人民出版社,2005.

[5] 孙立平.改革以来中国社会结构的变迁[J].中国社会科学,1994(1):47-62.

[6] 中共中央文献编辑委员会.邓小平文选:第2卷[M].北京:人民出版社,1983.

[7] 卢岚.再论现代思想政治教育社会生态[J].武汉理工大学学报,2009(6):91-97.

[8] 叶澜.教育概论[M].北京:人民教育出版社,1991.