论大学生网瘾心理过程机理及心理行为矫治方法*

刘新庚,黄小明,李超民

(中南大学马克思主义学院,湖南长沙 410083)

论大学生网瘾心理过程机理及心理行为矫治方法*

刘新庚,黄小明,李超民

(中南大学马克思主义学院,湖南长沙 410083)

大学生普遍具有四种主要网络心理需求,即网络求知心理需求、网络娱乐心理需求、网络交际心理需求和网络性心理需求。大学生与中学生网瘾心理过程机理大体相同,但也存在一定的特性差异。大学生网瘾是大学生心理需求异化而导致的恶性网络行为,其致瘾机理是一个从“异化”到“恶化”的过程。针对网瘾的心理过程机理,采取三种“心理—行为”方法——心理矫治法、行为干预法及行为规范法,能有效矫治大学生网瘾行为。

大学生;网瘾心理;矫治方法

网络正广泛而深刻地影响人们的生活方式,甚至左右着人们思想政治品德的形成、变化和发展。在4.85亿中国网民中,大学生所占比例为22.3%,位居职业分布的榜首。[1]大学生已成为了网络使用的最主要群体。中科院心理研究所的调查显示,80%中断学业的大学生都是因为网络成瘾。各高校乃至党和国家都对此高度关注,中共中央国务院在《关于进一步加强和改进大学生思想政治教育的意见》中强调,要高度重视和加强网络虚拟群体等新型大学生组织的思想政治教育工作,要密切关注网上动态,了解大学生思想状况,牢牢把握网络思想政治教育主动权。加强大学生网络思想政治教育工作,积极根治大学生的网瘾问题,首先应弄清楚两个关键性问题:一是典型的大学生网络心理需求包括哪些方面?二是大学生网瘾心理发展及网瘾形成过程的机理?只有这两个问题得以解决,才能够全面系统地把握大学生网瘾问题,科学实施心理行为矫治方法,切实提高大学生网瘾防治的实效性。

一 大学生网络成瘾的典型心理需求洞悉

本文所指的大学生是本专科生。因为硕、博士研究生其心智都比较成熟,网瘾比例较低,没有代表性,故不在本研究范畴内。青年大学生是特殊的社会群体。随着社会地位的改变,人际关系的发展,生活环境的变化,大学生的心理活动变得异常活跃,心理需求呈现多样化态势,主要包括求知心理、娱乐心理、交际心理和性心理四个方面的需求。

(一)大学生网络求知心理需求

大学生网络求知心理需求,是指大学生在求知欲的驱动下,期望通过网络平台来寻求更多、更好知识的心理状态。追逐知识的心理驱动是大学生上网主导动机。网络作为全球最大的“图书馆”和“信息数据库”,其内容涉及政治、经济、文化、社会、科学、教育、艺术等方方面面,极大地拓展了大学生的视野,带来全新的生活体验,客观上成为了大学生获取知识的主要工具。大学生求知欲强、想象力丰富,获得和占有知识的心理需求非常强烈,自然要将上网作为获取知识的重要途径。

从网络中获取知识比传统的知识获取渠道(课堂、书籍、电视、广播、报刊)具有更明显的优势。网络突破了教育时空和教育内容的限制,知识信息变得宽广快捷,因而大学生的学习方式变得比较主动灵活。大学生可随时根据自身的需求和爱好,通过网络搜索引擎、“超链接”等方式,轻松地实现由被动的知识接受者转变为主动的知识获取者,这些都极大地满足了大学生的求知心理需求。

但是,网络上的知识种类繁多,质量良莠不齐,致使许多大学生面对浩瀚如海的知识信息时,常常感到手足无措。网络知识收集成瘾就自觉不自觉地成为了大学生网络求知心理异化的最直接的负面结果。在调查统计中,发现有许多对网络知识“感兴趣”的大学生,总是不能自制地在网上搜索或下载过多的对现实生活没有多大意义的资料或数据,诸如偶像资料、娱乐节目、政治丑闻或大量与当时学业相关度不大的知识材料。网络收集知识信息成瘾必然占用大量宝贵的学习时间,直接后果是大学生的学业成绩下降。

(二)大学生网络娱乐心理需求

大学生网络娱乐心理需求,是指大学生期望通过广泛参与网络娱乐来寻求愉悦的心理状态。当代大学生具有强烈的网络娱乐心理需求,因为大学生在求学发展过程中,不可避免地会遇到竞争、挫折、矛盾和冲突,心理压力大已成为普遍现象。而当前校园现实生活中的娱乐活动偏少,难以有效缓解压力、放松身心。另一方面,网络变革了传统的娱乐形态和方式,能够营造出时空交融、视听兼备的综合性艺术享受效果,客观上成为了现代大学生最崇尚的新型娱乐休闲平台,能使大学生获得崭新的审美通感和精神愉悦。网络娱乐活动具有虚拟性、可选择性、无节制性等特征,正好满足了大学生好奇、追求浪漫、喜好刺激的娱乐心理。大学生可以随心所欲地点击所需要的娱乐信息,参加网上游戏、网络聊天、听音乐、看在线电影(视频)、读娱乐性网络文章等,使强烈的娱乐心理需求得到较好的满足。

当前,网络游戏已成为大学生网络娱乐活动的最主要形式,网络游戏成瘾已成为大学生网络成瘾的最主要类型。大学生渴望自我独立、张扬个性、展示自我,网络游戏都能比较充分地满足这些心理需求。大学生可以通过网游打造独特的“英雄”形象,张扬个性;加之网络游戏的升级诱惑力,能够强烈刺激大学生的获胜心理,引起畸形的成就动机。网络虚拟装备的级别越高、威力越大,虚拟人物的战斗能力越强,对大学生的吸引力就越大,导致大学生网游的时间就越长。当然,网络虚拟成就一般与大学生的学业成就成反比,网络成就的业绩点越高,学业成绩的绩点就越低。近几年被高校警告、留校察看、退学的大学生中,86%是因网络游戏成瘾导致学业荒废而受处分。[2]可见,大学生依靠沉迷网络游戏体验的这种愉悦是以惨重的恶果为代价的。

(三)大学生网络交际心理需求

大学生网络交际心理需求,是指大学生期待通过网络人际交往来寻求理解、沟通、认同的心理状态,是大学生现实社会的交往心理需求在网络空间的延伸和拓展。大学生网络交际具有交往角色的虚拟性、交际过程的开放性、交际方式的间接性和交际关系的平等性等特点。毫无疑问,网络交际能够丰富大学生的交往方式,扩大其交往范围,深化其交往层次,促进大学生个体的社会化,对大学生的成长成才十分重要。

大学生急切期待与周围的人们建立平等、友善、和谐的人际关系。而网络恰恰能提供良好的互动交流平台。在网络世界“人—机器—人”的间接交流模式,能够跨越地域和空间,剔除互动双方众多的社会基本属性。因此,大学生在网络空间能以一种更加开放、大胆的姿态投入虚拟人际交往;可根据自己的兴趣、爱好或动机,在网络上与他人展开互动。他们往往会觉得在网络中能更快捷地找到“知心好友”,更容易建立亲密的人际关系。由于这些网络交际的优势与大学生现实交际的需要相结合,强烈激发了大学生网络交往的热情和动力,于是,手机上网、QQ聊天、网络电话、BBS和E-mail等方式,都成为了大学生进行网络交际的主要手段。

(四)大学生网络性心理需求

大学生网络性心理需求,是指大学生在性本能的驱使下,期望通过网络来实现性心理的满足和追求。它是大学生对异性魅力所产生的一种主观能动反映,是性渴望和性要求在网络世界的集中反映。许多学者研究认为,性心理主要包括个体在与异性交往中所涉及的性欲望、性感知、性记忆、性想象(性幻想)、性思维、性情绪、性动机、性气质等。[3]现实中的大学生网络性心理需求,主要表现为对网络性信息的猎奇、对异性网络交流的渴望、对网络性情感虚拟慰藉的追求等。

我国大学生大都处在18—30岁,随着性生理和性心理的成熟,大学生与正常人一样会出现相应的性本能行为,如对性知识的兴趣、对异性的爱慕、性欲的渴望与冲动等。由于校园环境的限制和道德要求的约束,正常的性心理需求往往无法得到满足,这就势必导致大学生性心理需求与现实环境制约之间发生矛盾和冲突,造成性心理的失衡。这种不可避免的矛盾和冲突,与传统伦理观念的影响以及我国学校系统的性教育相对缺失有重要关系。大学生一直难以获得系统、完整而科学的性生理、性心理、性道德等方面的知识,进而把视线转移到性资料非常丰富的网络世界。且网络匿名性可以让大学生参与任何有关“性”的讨论而不被“发现”,可以通过网络来实现异性交友和网恋,可以截取大量的性信息和性知识,甚至可以进行性经验的交流和讨论。进而,有些大学生甚至走向沉迷网络色情的极端境地。笔者通过对湖南1200多名大学生进行随机问卷调查,发现有50%的大学生光顾或迷恋过色情网站,甚至许多网络色情成瘾的大学生会逐步发展到选择网络虚拟性爱作为性心理的满足方式。

二 大学生网络成瘾的心理过程机理分析

大学生网络成瘾的心理过程机理,是指其网络心理的形成、演变特别是其异化发展过程中所遵循规律性的运行方式。由于大学生网络成瘾的类别多,影响因素广,所以其致瘾的心理过程机理也就比较复杂。

依据思想政治教育学与行为心理学的基本原理,思想、心理和行为三者之间,具有客观的相互作用和联系,且这种作用和联系是一个独特的循环过程。网络成瘾是大学生在网络中养成的行为陋习,它是网络行为的思想动机、心理需求和上网行为交互作用的结果。因此,我们可以运用思想品行形成发展的基本规律和行为心理学的过程原理,具体分析其行为过程的各个环节,就可揭示出大学生网瘾形成、发展的过程机理。

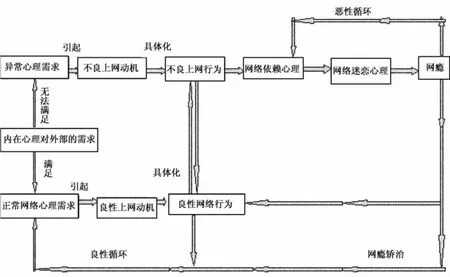

我们可将大学生网瘾形成、发展的过程图示如下:

图1 网络成瘾心理过程图解

图1表明,大学生网络成瘾的心理过程机理是一个思想动机、心理需求与网络行为三者相互作用的动态过程,呈现一定的“链条型”发展状态。其中,异常心理需求引起不良上网动机,不良上网动机导致不良上网行为,不良上网行为的长期失控,就会被强化为网络依赖心理和网络迷恋心理等网瘾行为。网瘾行为如不及时得到矫治,又会反过来进一步强化网络依赖心理和网络迷恋心理,形成网络成瘾的恶性循环。

在上述网络成瘾的形成过程中,网络需求具有重要的始发、触发功能。网络需求是一种高级层次的需求,网络需求集求知需求、情感需求和娱乐需求于一体,现实的大学生活显然难以满足其综合需求,大学生自然就要趋从网络虚拟世界中去寻求心理满足的“源泉”。然而,当涉入网络世界后,由于网络“刺激”的诱惑和自控力的不足,就会导致正常的网络心理需求异化为不良的网络心理动机,诸如把网络求知需求转化为追求网络的惬意享受等。当然,无节制地享受网络刺激,必然耗费大学生大量的时间和精力,无情地吞噬其美好青春,使其自觉不自觉地演变成了网络“瘾君子”。

上网的思想动机对大学生网络成瘾的性质具有决定性作用。思想政治教育学原理告诉我们,思想动机除了由一定的客观需求引起,还源自于人们的主观心理。[4]现代心理学的研究也认为,“动机实质上是一种隐性的心理现象,动机作为心理与行为的一个中介变量,在行为产生以前就已存在,并以隐蔽内在的方式支配着行为的方向性和强度。”[5]大学生个体都存有不同的上网思想动机,其动机作为个人行为的内在推动力,能够导引、触发、维持与强化其网络行为,进而发展为不同的网瘾类型。譬如,为求知而上网的大学生,极易发展成为网络信息收集成瘾;为娱乐而上网的大学生,极易发展成网络娱乐成瘾等等。

可怕的是,网络成瘾行为与网络异常心理会产生恶性循环。大学生网络成瘾后,便会产生愉悦的网瘾体验,仿佛觉得只有在网络空间中才能轻松实现自我,只有网络恋情才是情感“港湾”,只有网络社交才是最平等最尊重最好的交往。网瘾的淋漓快感,从心灵深处更加强化了大学生对网络的依赖心理,从而导致其离开网络时,就会像吸毒者一样为寻找毒品出现发狂的行径。于是乎,网瘾行为与其异常心理相互作用、相互转换,形成恶性循环。

同样,良性的思想动机和心理需求可以导致良性网络行为。正常网络心理与外界正向环境的共同作用,通常引起良性的上网动机。良性上网动机又具体化为日常良性上网行为。良性网络行为在日常正强化的反复作用下,就能够促使大学生养成良好网络行为习惯,又能够反作用于大学生网络心理,不断优化其网络心理,提升网络心理素养。事实上,健康文明的上网动机,必然带来目标明确、节制力强的理性上网行为,理性的上网行为反过来又会强化健康文明的上网意识。如此相互作用、相互转换,自然便形成网络心理过程的良性循环。

需要特别指出的是:中学生与大学生网络成瘾的心理机制大体相一致,但初高中生网络心理需求层次与大学生相比更低,同时初高中受家庭管束较多,沉重的学习考试压力极大地压缩了上网的时间,因而网瘾的触发动力机制与强化机制相对较弱。一旦受外界环境干预作用时,网瘾发展的心理过程链容易断裂,即网瘾反复发作率远远比大学生低。其次,大学生与初高中生相比,具有更优越的上网条件,譬如说经济基础,大学生可以自由支配自己的生活费用,而中学生的日常开支,父母亲一般控制得比较严格。因而,大学生可以轻松拥有属于自己的移动上网工具,而初高中生却难以实现随时随地上网的需求。因此,他们成瘾的概率、成瘾形成的时间长短、网瘾心理过程机制仍有一定的差异。

三 大学生网瘾“心理——行为”矫治方法

通过对大学生网瘾心理过程机制的分析,不难发现大学生网瘾现象的本质是网络心理与网络行为共同异化的结果。网瘾过程机制十分清晰地提示我们,矫治大学生网瘾行为的关键是必须注重大学生网络心理的调适和干预,还需对网络行为进行干预与引导。

(一)心理矫治法

心理矫治是通过关心体贴人,改变矫治对象的认知、意志、情绪和行为,完善他们的人格,使他们更好地适应社会规范要求的矫正手段与干预方法。对网瘾大学生进行心理矫治,是一项复杂的系统工程,涵盖心理健康教育、心理评估、心理咨询、心理治疗等方式,所以,需要注意以下几点:

一是矫正自我意识,培养良好的自我认识和自我评价能力。网瘾大学生大多对自我的认识是极其不完善、不成熟的。他们以自我为中心,以自己的快乐为目的,时刻渴望能遵循自己的信念去进行网络生活,而不考虑社会、家庭和学校的愿望和要求。因此,教育者要帮助网瘾大学生深刻反思自己的行为,认识自己沉迷于网络的原因,帮助其领悟到使他们痴迷上网的真正原因并非网络本身,而是他们的自我意识、自我认知及自我评价出现了问题,进而帮助网瘾大学生稳定学习情绪,端正学习态度,提高学习效率,增强戒除网瘾的信心。

二是加强对网瘾大学生心理健康教育,增强心理自我调节能力。网瘾大学生一般都存在不同程度的心理健康问题。因此,高校必须重视和加强对网瘾大学生的心理健康教育。需要积极构建网络心理健康教育的主阵地和主渠道,开设各类心理健康教育课,定期地针对大学生网瘾问题开设网络心理健康专题讲座;建立大学生网络心理健康档案,建立大学生网络心理健康问题监督、预警机制,培养大学生乐观向上的生活态度和健康愉快的情绪,杜绝大学生网络不良行为。

三是大力开展网瘾大学生心理咨询。心理咨询是通过语言、文字等交流媒介,咨询者在心理方面给咨询对象以帮助、启发和引导的过程。[6]个体心理咨询是一种有效的网瘾心理矫治方法。学校通过开设专门心理咨询中心,聘请专职心理咨询师对网瘾大学生进行个别心理辅导,解决网络心理问题。在后期的跟踪反馈的过程中,咨询者仍然可以通过信件咨询、电话咨询等多种形式主动地与网瘾大学生保持密切联系,定期开展心灵交流与沟通,帮助他们缓解心理压力,改变了不良心理状态[7]。

(二)行为干预法

行为干预法是依据学习理论,对个体反复训练,以达到矫正不良行为的效果。行为干预法来源于行为主义理论。行为主义理论认为人的行为是后天习得的,既然好的行为可以通过学习获得,不良与不适应的行为也可以通过学习训练而消除。学习的目标就是获得受奖赏的、令人满意结果的行为;相反,受处罚的、获得令人不愉悦结果的行为,就不容易学会或坚持下来。因此,掌握了操作这些奖赏或处罚的条件,就可以控制行为强化或弱化的方向和趋势。

针对大学生网络成瘾具体的行为干预方法比较多,第一是通过构建良好的行为形成模式,用规范健康的行为取代大学生网络成瘾(如体育运动法、代币管制法、示范法等);第二是通过控制大学生上网频率和上网时间,乃至最后消除大学生网瘾行为(如消退法、厌恶干预法、刺激控制法等);第三,通过大学生自身主动地控制生理活动、情绪体验和情感管理以改变网络不良行为的自我干预方法(如放松训练、音乐陶冶法、自我管理和静默法)。从这些方法中列举典型的行为干预方法,如体育运动替代法,厌恶干预法、静默法。

一是体育运动代替法。研究表明体育运动能够显著地改善网瘾者的症状。体育运动替代法实施的关键点是大学生网瘾原因的剖析与体育运动方案的制定。大学生网瘾的原因多样且成瘾的类型各不相同,每个成瘾者想在网络上寻求的满足是不一样的,有的想通过网络扩大人际交往,有的想通过网络实现自我价值,还有的想通过网络来缓解压力。这就要求我们采用体育干预时,要具体分析大学生网瘾者自身的个人喜好与网络成瘾的原因,来选择适宜的运动项目,并结合网络成瘾者的具体情况制定科学的运动规划与设计。

二是厌恶干预法。厌恶干预法是指将惩罚性的厌恶手段与需要戒除的不良行为结合在一起来,通过反复的厌恶性条件作用过程,产生躯体痛苦反应,进而减少或消除不良行为的方法。实施厌恶干预法矫治网瘾的效果也比较明显,但必须充分考虑厌恶刺激带来负面效应的程度,并且需要将这些风险控制在掌握的范围之类。对于大学生网瘾者,可以采用的做法有如下:可以将上网时给网瘾者摄像,将其与未成瘾时对照,激发患者内心的反思;也可在上网时拉弹橡皮圈使其手腕有剧烈的疼痛感,从而强迫自己下网;也可以借助外力如手机闹钟的噪音,来敦促自己停止上网;甚至还可以在上网前服用催吐剂,会产生恶心呕吐。因此,厌恶干预法一方面需要有足够的强度和持续时间,使大学生难以忍受而不得不消退不良的网络行为,加强对新的健康行为的形成;另一方面也需要时刻注意“度”的把握,防止矫枉过正。

三是静默法。静默法是指个体将注意或意识集中到一个客体、声音、意念或体验而进行的一种训练,目的在于使练习者达到精神松弛、提高领悟力和随意控制自己的心理活动的境界。[8]它是一种自我心理行为干预方法,也是一种自我放松的有效方法。在矫治大学生网瘾行为的过程中,静默法是一种很好的辅助方法,它可以减轻网瘾戒断反应所带来的紧张和焦虑,也可以增强彻底矫治网络沉迷的信心,提高对于自身行为的控制能力。网瘾大学生采用静默法,方法技术相当简便。大学生一般只需要找一个十分安静、隔音的场所,采取一个最舒适的坐姿,使呼吸保持通畅,并紧闭双眼,集中精力注意单一的声音、意念、想法或做一些单调刻板动作,如以拇指与其他四指重复接触等。这种方法如同各种宗教活动仪式的“坐禅”,但是却有着本质的区别。静默法的根本目的在于缓解练习者的紧张和焦虑情绪,弱化习惯性恐惧反应,达到增强自信心,松弛精神、提高领悟力、保持心理健康的功效。具体方法为:(1)尽量减少外部环境的刺激和影响;(2)每天需要静默2次,早晨与下午各1次,每次15分钟。(3)在静默练习过程中,网瘾者需要集中注意力于某种意念或体验,如思考网瘾的危害或自己过度的网络行为。

(三)行为规范法

行为规范法就是指用人们共同遵守的基本法律规则、道德规范、社会公德、行为准则来启迪和指引人们,促使人们将不文明、不道德的习惯或行为转化为文明、道德的习惯和行为。行为规范可分为硬规范和软规范,前者主要指国家法律法规、社会规章制度的强制约束,后者指道德、品行、传统、习俗的柔性调节。任何行为规范都外现为稳定的行为方式,都是特定的某种价值观念的载体。

行为规范法调整人们的行为,是通过人们反复履行规范要求的行为的积累,在不知不觉地对规范产生认同、内化,最终接受规范所承载的价值观念,形成稳定的习惯。[9]行为规范法矫治大学生网瘾,最终目的是通过制定道德行为规范来促使网瘾大学生形成正确的网络行为和网络道德规范,而要使其充分发挥作用应当需要明确以下要点:

一是使网瘾学生明确网络行为规范,做到有章可循。首先要求网络行为规范能对网瘾大学生的思想道德领域产生一定的社会规范效力。网络道德规范要具备强制约束力,要能够得到网瘾大学生的认可,就必须具备法理上的合法性和文化上的合理性,要体现人性的关爱之真、德性之善,否则行为规范难以得到网瘾大学生的心理认同,更不可能引导网瘾大学生形成良好的网络道德行为。譬如:有些学校在制定《校园网络管理办法》时,甚至制定了“宿舍网络在晚上十一点后一律断网”的规定,以这种办法限制大学生上网,杜绝网瘾,实为拙劣之举。

二是注重大学生网络行为规范养成教育。当前我国高校对大学生的网络行为规范教育,无论是网络法律规范教育,还是网络伦理道德教育都非常欠缺。我们的调查发现,正是因为网络行为规范教育的缺失,以至于网络成为大学生思想放纵的“快乐圣地”。他们随心所欲,从未用道德理性来规范自己的网络行为,忘记了最基本的行为规则。因此,高校应该坚持理论联系实际的原则,教会学生用科学的方法处理各种各样的网络信息,将网络行为规范教育纳入大学教育的总体规划,采取多种形式,力争网络行为规范教育“进校园、进教材、进课堂、进头脑”。

任何一种具体的心理行为矫治方法都有其优点和缺点,因此单独地使用某一种干预矫治技术往往无法取得良好的治疗效果。我们应该采取综合处理的办法,在行为矫治的同时可以配合认知矫治法和家庭疗法,在使用消退法或厌恶疗法的同时可配合良好的行为塑造法,在实施替代法时可以采取自我管理法等等。我们应将大学生网瘾行为矫治视为一项复杂的综合治理工程,通过协调社会各种资源和力量,整合教育管理综合影响力,以取得最佳的网瘾矫治效果。

[1]中国互联网络发展状况第28次统计报告[R].中国互联网络信息中心,2011年6月.

[2]张宏如.大学生网络成瘾的心理学分析[J].中国青年研究,2007(12):78-81.

[3]刘荣才.性心理学辞典[M].武汉:湖北辞书出版社,1992.

[4]邱伟光,张耀灿.思想政治教育学原理[M].北京:高等教育出版社,2008.

[5]泛珠三角地区九所师范大学联合编写.现代心理学[M].广州:暨南大学出版社,2006.

[6]教育部社会科学研究与思想政治工作司.思想政治教育方法论[M].北京:高等教育出版社,2008.

[7]杨正英.刍议大学生心理健康辅导[J].大学教育科学,2010(2):101-104.

[8]吴增强,张建国.青少年网络成瘾预防与干预[M].上海:上海教育出版社,2007.

[9]曾伟.试论道德教育的行为规范养成法[J].北京交通大学学报(社会科学版),2007(1):104-107.

Discussion on Mechanism of Psychological Processes of University Students’Internet Addiction and Mental Behavioral Treatment Methods

LIU Xin-geng,HUANG Xiao-ming,LI Chao-min

(Central South University School of Marxism,Changsha 410083,China)

University students generally have four major psychological needs of the network,namely,the psychological needs of network knowledge,network entertainment,network communication and network sex.Internet addiction is the vicious behavior of network caused by spoiled psychological needs,whose mechanism of addiction is a process from“alienation”to“deterioration”.Face psychological process for the mechanism of addiction,we should take three mental-behavioral methods,such as behavioral interventions,behavioral law and regulatory law,students can receive effective treatment of addiction behavior.

university students;psychological addiction;treatment methods

G44

A

1008—1763(2012)02—0111—06

2011-05-10

2009年度教育部人文社会科学研究项目《大学生网络成瘾的原因、现状和防治研究》(09JDSZ1010);2011年中南大学“优秀博士学位论文培育计划”资助项目;2009年中南大学“大学生创新创业启航行动”创新项目《大学生网瘾现象动态跟踪反馈机制探讨》(CX11)

刘新庚(1956—),男,湖南邵阳人,中南大学公共管理学院教授,博士生导师.研究方向:思想政治教育原理与方法.