鞍区非肿瘤性病变的MRI诊断与鉴别诊断*

刘 霞 于台飞 高建伟

(1.泰安市第一人民医院影像中心,山东 泰安 271026;2.山东省医学影像学研究所,山东 济南 250021)

鞍区解剖结构复杂,是颅内许多非肿瘤性病变的好发部位之一。MRI具有无创伤、良好的组织对比度、无骨伪影干扰、多层面成像等优点,是诊断鞍区病变最理想的影像学方法。通过分析52例经手术病理及临床证实的鞍区非肿瘤性病变的MRI表现,并结合文献复习,以提高对鞍区非肿瘤性病变的诊断及鉴别诊断能力。

1 材料与方法

1.1临床资料

收集我院经手术与病理及临床证实的鞍区非肿瘤性病变52例。其中男性21例,女性31例。年龄6~72岁,平均年龄42.2岁。空蝶鞍10例,下丘脑错构瘤5例,Rathke裂囊肿10例,表皮样囊肿3例,皮样囊肿2例,动静脉畸形2例,海绵状血管瘤5例,蛛网膜囊肿2例,动脉瘤5例,朗格汉斯细胞性组织细胞增多症2例,淋巴细胞性垂体炎2例,鞍区增殖性炎症2例,垂体脓肿2例。患者主要临床表现为:垂体功能低下表现(性功能减退、第二性征发育差等)、内分泌异常(肢端肥大症、闭经、泌乳素增高等)、视交叉受压症状(视力下降、视觉障碍等)和颅内高压症状(头痛、恶心、呕吐等)。

1.2检查方法

MRI采用Siemens公司生产的Sonata 1.5T及美国GE公司生产的3.0T超导磁共振扫描仪。颅脑MR平扫:SE序列T1WI 500ms/15ms,FSE序列T2WI(3000~4600)ms/(100~105)ms横轴和矢状位,矩阵256×256或256×160,视野(FOV)22cm×22cm, 层厚3 mm,层间距0.5 mm,激励次数(Nex)1; MR增强:按0.1 mmol/kg经左肘静脉注射钆喷酸葡胺(Gd—DTPA)12-15ml行增强扫描。

2 结 果

2.1空蝶鞍MRI表现

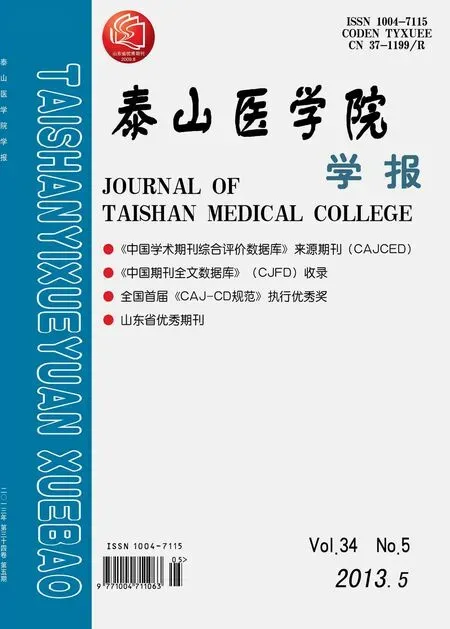

空蝶鞍10例(图1),MRI上显示空蝶鞍非常明确,矢状位、冠状位扫描可清晰显示鞍区解剖结构及信号变化:(1)蝶鞍增大或正常;(2)鞍内充满脑脊液信号;(3)垂体扁平,压向鞍底,矢状位呈弧线样或新月形,高度<2 mm;(4)垂体柄居中或延长后移;(5)可伴有脑积水等脑脊液压力增高征象。

图1 为空蝶鞍T1WI冠状位图像,鞍内充满脑脊液信号,垂体扁平,压向鞍底,高度<2 mm,垂体柄居中。

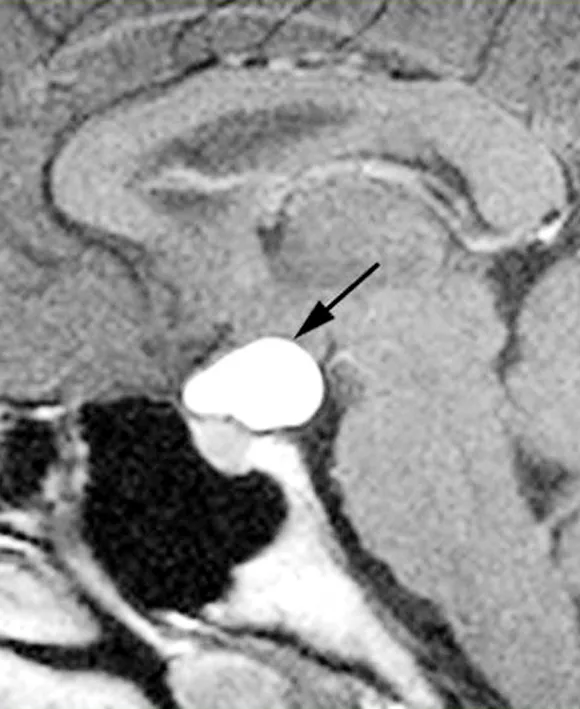

2.2下丘脑错构瘤MRI表现

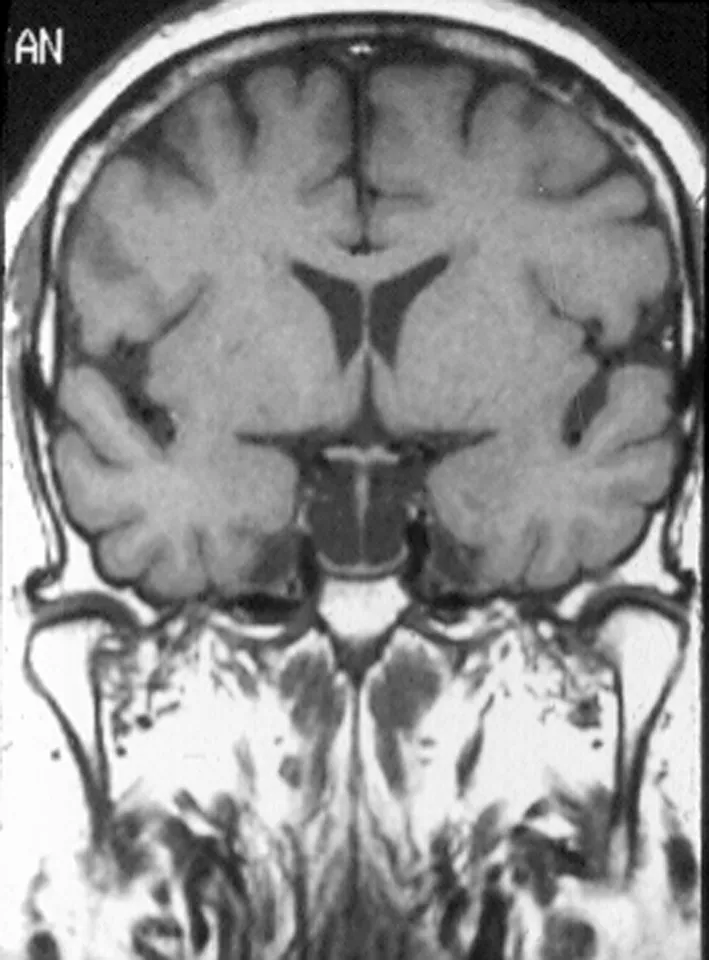

下丘脑错构瘤5例 (图2),5例病灶中以宽基底附于第三脑室底部、灰结节和乳头体者3例,有"蒂"错构瘤1例,1例异位于视交叉上方,所有病例均呈结节状或类圆形,等T1WI信号,等或稍长T2WI信号,信号较均匀,边界清晰。

图2 为错构瘤T1WI矢状位图像,结节状病灶,等T1WI信号,信号均匀,边界清晰。

2.3Rathke裂囊肿MRI表现

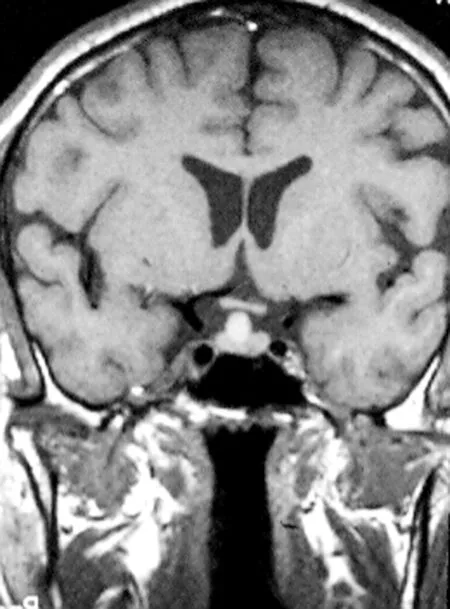

图3 为Rathke裂囊肿T1WI冠状位图像,鞍内类圆形薄壁囊状病变,以垂体为中心生长,呈类圆形,信号均匀,T1WI序列上为高信号。

Rathke裂囊肿10例 (图3),鞍内类圆形薄壁囊状病变,多数以垂体为中心生长或穿过鞍隔向鞍上池生长,呈哑铃状,通常信号均匀,T1WI序列上多为低信号,T2WI序列上多为高信号。但Rathke裂囊肿由于囊液的蛋白质含量不同,MRI表现为多样性,T1WI序列上可为低、等、高信号,T2WI序列上可为低或高信号,甚至可为混杂T1、T2信号。增强扫描强化方式:Rathke裂囊肿增强扫描囊通常无强化,少数囊壁可见强化,明显强化的垂体柄与受压变形的垂体组织相连续,贴于病变周围,厚薄不均。囊内漂浮结节,在T1WI序列上为高信号,在T2WI上为低信号,特别是囊液为T2WI序列上高信号或T1WI序列上低信号时,更易发现漂浮结节,同时这些漂浮结节在MR增强扫描时不强化。囊底沉淀物在T1WI和T2WI序列上一般表现为混杂信号,在MR增强扫描时不强化。

2.4表皮样囊肿MRI表现

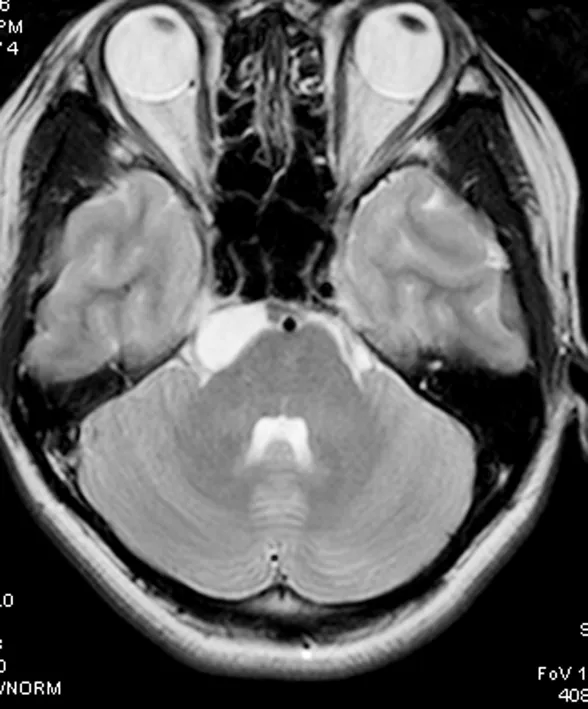

表皮样囊肿3例(图4),病灶呈不规则团块状或分叶状,沿蛛网膜下腔扩展,在T1WI 上呈低或略高信号,在 T2WI上呈等信号、高信号,增强扫描无强化,DWI显示弥散受限。

图4 为表皮样囊肿T2WI横轴位图像,病灶呈不规则团块状,沿蛛网膜下腔扩展,脑干受压,在 T2WI上呈高信号。

2.5皮样囊肿MRI表现

图5 为鞍区皮样囊肿T1WI矢状位图像,病灶边界清晰,T1WI上呈高信号。

皮样囊肿2例(图5),均表现为鞍区、鞍旁球状病灶。T1WI呈不均匀高信号,T2WI呈不均匀高信号,边界较清晰,T1WI脂肪抑制像高信号均消失,增强扫描病灶无明显强化。

2.6动静脉畸形MRI表现

动静脉畸形2例,位于鞍旁,脑动静脉畸形的血管成分,表现为成团状、网状分布的无信号流空血管影。1例动静脉畸形合并亚急性期出血,在T1WI和T2WI加权像上均为高信号。

2.7海绵状血管瘤MRI表现

图6-7 为同一病例,鞍旁海绵状血管瘤T1WI横轴位图像及强化图像,海绵状血管瘤位于右侧鞍旁,呈类圆形。病灶T1WI呈略低信号,增强扫描示病灶呈不均匀明显强化,边界清,病灶周围无明显水肿,鞍区血管受压推移。

海绵状血管瘤5例(图6-7),海绵状血管瘤主体位于右侧鞍旁2例,左侧鞍旁3例,呈类圆形或类哑铃形,最大直径约2.5 cm~7.2cm,有明显占位效应。病灶一般T2WI呈明显高信号,如肝血管瘤的亮灯征,T1WI呈等或略低信号。增强扫描示鞍旁类圆形或哑铃状病灶,呈较均匀明显强化,边界清,病灶周围无明显水肿,鞍区血管受压推移,而病灶内血管未见显示。

2.8蛛网膜囊肿MRI表现

蛛网膜囊肿2例,发生于鞍旁,病灶形态不规则,境界清楚,边缘较光滑,周围组织明显受压推移,病灶T1WI呈低信号,T2WI呈高信号,病灶内部信号均匀,增强扫描病灶不强化。

2.9动脉瘤MRI表现

动脉瘤7例(图8),其中无血栓动脉瘤3例,在T1WI、 T2WI均呈低信号,境界清楚,边缘锐利。部分血栓型动脉瘤4例,动脉瘤巨大,MRI表现混杂信号,中心呈低信号,周围血栓呈高信号。

图8 为鞍区小动脉瘤T2WI横轴位图像,无血栓形成,在T2WI均呈低信号流空,境界清楚,边缘锐利。

2.10朗格汉斯细胞性组织细胞增多症MRI表现

图9 为朗格汉斯细胞性组织细胞增多症T1WI冠状位图像,病灶位于鞍上,侵犯漏斗部,表现为漏斗部增粗。

朗格汉斯细胞性组织细胞增多症2例(图9),病灶位于鞍上,侵犯漏斗部,MRI表现为漏斗部增粗,增强扫描呈明显均匀强化。

2.11淋巴细胞性垂体炎MRI表现

淋巴细胞性垂体炎2例,MRI表现为垂体增大,增强扫描呈明显均匀强化,本病需结合临床表现,MRI表现不易与垂体瘤鉴别。

2.12鞍区增殖性炎症MRI表现

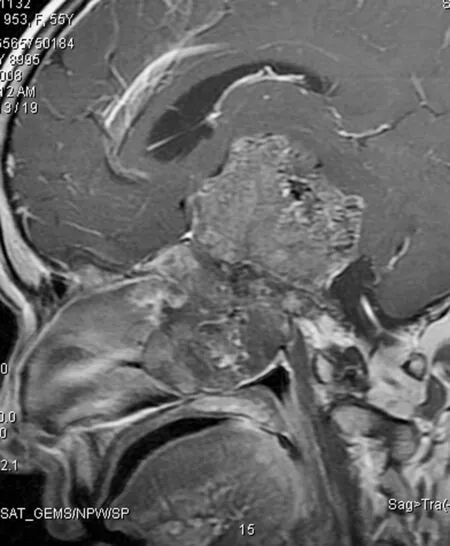

鞍区增殖性炎症2例(图10),在T1WI 上呈不均匀低信号,在 T2WI上呈不均匀高信号,不均质强化,范围非常广泛,斜坡骨质破坏明显。

图10 斜坡区增殖性炎症T1WI强化矢状位图像,病灶不均质强化,范围非常广泛,斜坡骨质破坏明显。

2.13垂体脓肿MRI表现

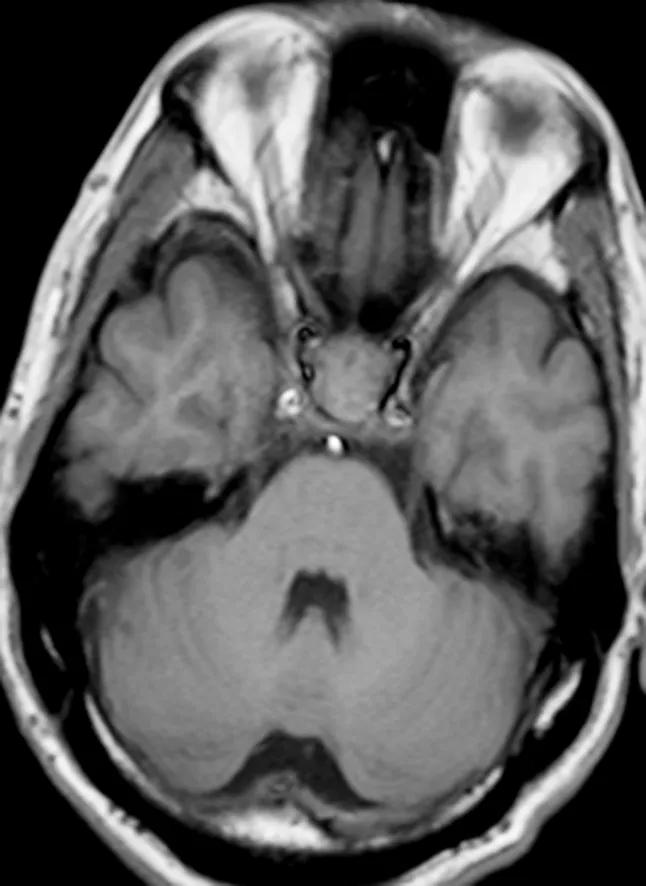

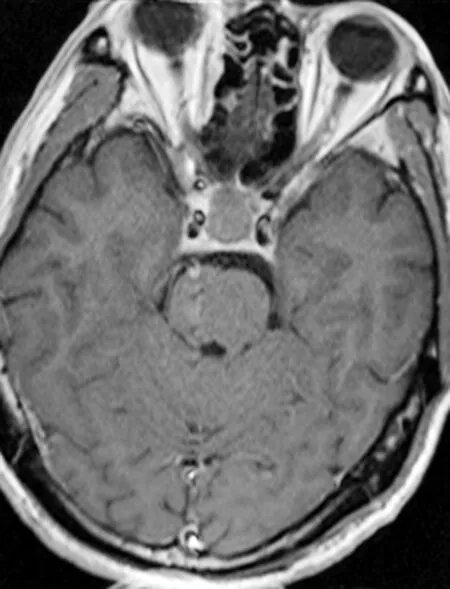

垂体脓肿2例(图11-12),MRI表现为垂体增大,在T1WI 上呈略低或等信号,在 T2WI上呈高信号,增强扫描脓肿壁明显强化,DWI显示病灶弥散受限。

图11-12 为垂体脓肿T1WI及T1WI强化横轴位图像,MRI表现为垂体增大,在T1WI 上呈等信号,在T1WI增强扫描脓肿壁明显强化,内容物不强化。

3 讨 论

鞍区是指颅中窝中央部的蝶鞍及其周围的区域。该区范围小,结构多,毗邻关系复杂,是颅内病变的好发部位。由于组织起源不同,多数鞍区肿瘤都有其特定的发病部位及生长方式,但有些病变被发现时体积较大,难以判断其具体起源位置,所以掌握肿瘤本身的MRI特征性改变,对进一步提高鞍区病变的定性诊断准确率尤为重要。

空蝶鞍综合征指的是蛛网膜下腔伸展至蝶鞍内,并使垂体缩小、压扁,蝶鞍窝扩大,可引起一定的临床症状。可为原发性,也可继发于垂体瘤手术或放疗后。CT有助与诊断,MRI上显示空蝶鞍则非常明确。空蝶鞍应与垂体瘤残余、垂体瘤复发、部分空蝶鞍合并垂体瘤,颅咽管瘤以及鞍区囊肿,动脉瘤等相鉴别,结合病史以及MRI和CT,鉴别一般不困难。矢状位:蝶鞍呈球形扩大,鞍底下陷,鞍内呈长T2信号,轴位:蝶鞍增大,鞍内见水样长T1、长T2信号。

下丘脑错构瘤常发生于下丘脑,并非真正的肿瘤[1]。本病多发生于儿童,临床上可表现为性早熟,也可表现为笑型癫痫。MRI表现为结节状病灶悬挂于脚间池和乳头体,直径多<2cm,等T1WI信号,等或稍长T2WI信号,信号较均匀,边界清晰。增强扫描病灶无强化。

Rathke裂囊肿为鞍内类圆形薄壁囊状病变,多数以垂体为中心生长或穿过鞍隔向鞍上池生长,呈哑铃状,通常信号均匀,T1WI序列上多为低信号,T2WI序列上多为高信号。但Rathke裂囊肿由于囊液的蛋白质含量不同,MRI表现为多样性,T1WI序列上可为低、等、高信号,T2WI序列上可为低或高信号,甚至可为混杂T1、T2信号。增强扫描强化方式:Rathke裂囊肿增强扫描囊通常无强化,少数囊壁可见强化,明显强化的垂体柄与受压变形的垂体组织相连续,贴于病变周围,厚薄不均。囊内漂浮结节,在T1WI序列上为高信号,在T2WI上为低信号,特别是囊液为T2WI序列上高信号或T1WI序列上低信号时,更易发现漂浮结节,同时这些漂浮结节在MR增强扫描时不强化。囊底沉淀物在T1WI和T2WI序列上一般表现为混杂信号,在MR增强扫描时不强化。

表皮样囊肿可发生在各个年龄段,甚至在尸检中可以发现[2]。在位置上可以发生在脊柱或颅内。平均发病年龄35岁,女性患者多见[3]。肿瘤位于鞍上所引起的症状与垂体瘤相似,常以视力减退、视野缺损为早期的临床表现,久之可引起视神经萎缩。少数病人出现内分泌障碍,表现为性功能减退、多饮多尿等垂体功能不足和下丘脑损害症状。表皮样囊肿病灶呈不规则团块状或分叶状,沿蛛网膜下腔扩展,在T1WI 上呈低或略高信号,在 T2WI上呈等信号、高信号,增强扫描无强化,DWI显示弥散受限。

皮样囊肿源自胚胎发育时期遗留于组织内的上皮细胞,多见于儿童及青少年,囊性肿物,皮样囊肿内含有皮肤附件,如毛发、毛囊、汗腺、皮脂腺等[4]。缓慢生长变大,一般无自觉症状,多表现为鞍区、鞍旁球状病灶。T1WI呈不均匀高信号,T2WI呈不均匀高信号,边界较清晰,T1WI脂肪抑制像高信号均消失,增强扫描病灶无明显强化。

脑动静脉畸形多见于年青人,以20岁-40岁青壮年人发病率最高,男性两倍于女性。病变可发生于脑的任何部位,畸形血管团大多呈圆锥形,基部宽广,有一支或多支增粗的供血动脉,可来自各大脑动脉。引流静脉扩张纡曲,可导入脑表浅静脉,亦可导入脑深部静脉,病变周围的脑组织可因缺血而有萎缩,临床的主要表现为脑局部缺血及反复出血。MRI在脑部动静脉畸形的诊断上有较大优越性:①脑动静脉畸形的血管成分,表现为成团状、网状分布的无信号流空血管影;②动静脉畸形出血形成血肿,则表现为T1WI和T2WI变化和其他原因所致血肿相似。亚急性期血肿,在T1WI和T2WI上均为高信号,随时间延长,血肿在T1WI加权像上信号逐渐变为等信号或低信号,T2WI加权像上仍为高信号。

海绵状血管瘤属于低流速血管畸形中的静脉畸形,占脑血管畸形的5%-13%[5]。鞍区、鞍旁海绵状血管瘤属于脑外型,占位效应明显,多表现为头痛,III~VI颅神经受累等症状和体征,而癫痫及脑出血发生率较低,这与脑内型海绵状血管瘤明显不同。MRI表现为鞍区、鞍旁类圆形或哑铃型占位病变,边界清,病灶周围无明显水肿,鞍区血管受压推移,在T1WI 上呈等或略低信号,在 T2WI上呈高信号,增强扫描明显强化,周边尤为显著。

蛛网膜囊肿是一种颅内脑组织外的良性占位性病变,由蛛网膜围成的腔隙,囊内充满液体。蛛网膜囊肿可以发生于蛛网膜分布的任何区域,临床表现可以出现颅内压增高症状:头颅增大和头痛、头晕伴恶心及呕吐,部分患者可以出现轻瘫或癫痫发作。本组病例鞍旁蛛网膜囊肿2例,病灶形态不规则,境界清楚,边缘较光滑,周围组织明显受压推移,病灶T1WI呈低信号,T2WI呈高信号,病灶内部信号均匀,增强扫描病灶不强化。

颅内动脉瘤是指脑动脉局限性异常扩张造成脑动脉局限性瘤样突出,好发于颅底Willis动脉环分叉处及其主要分支,常见于中年人,是颅底最重要、最常见的血管性病变。一般单发,多发者约占20%,动脉瘤破裂前常无明显症状,动脉瘤破裂导致蛛网膜下腔出血最常见,较大动脉瘤还可以引起局灶性压迫症状,造成同侧动眼神经麻痹、对侧轻瘫、失语等症状。本组动脉瘤5例,均未破裂,其中无血栓动脉瘤3例,在T1WI、 T2WI均呈低信号,境界清楚,边缘锐利。部分血栓型动脉瘤2例,动脉瘤巨大,MRI表现混杂信号,中心呈低信号,周围血栓呈高信号。

朗格汉斯细胞性组织细胞增多症是一组原因未明的组织细胞增生性疾患,朗格汉斯细胞增生是其共同的组织病理学特点,而临床上是一组异质性疾病。临床表现、治疗反应及预后存在明显的差异。中枢神经系统病损常局限于下丘脑-垂体,出现多饮、多尿,但极少为朗格汉斯细胞性组织细胞增多症的首发表现,尿崩症的发生率为5%~30%。本组病例朗格汉斯细胞性组织细胞增多症2例,病灶均位于鞍上,侵犯漏斗部,MRI表现为漏斗部增粗,增强扫描呈明显均匀强化。

淋巴细胞性垂体炎是指由于自身免疫反应引起的垂体部位的炎症,因此也称为自身免疫性垂体炎,以垂体淋巴细胞浸润、垂体组织破坏继而发生垂体功能异常为特征。女性多见,尤其是常发生于育龄期妇女。临床表现差异很大,主要包括四大类的症状:①头痛和肿块压迫症状; ②腺垂体功能低下的症状;③ 高泌乳素血症;④神经垂体受累的症状。下丘脑-垂体疾病首选的影像学检查是MRI。淋巴细胞性垂体炎的MRI表现为垂体弥漫性肿大且大多呈均匀性、明显强化,这与垂体其它炎性病变一致。但淋巴细胞性垂体炎中垂体前叶沿着增强的鞍膈呈“三角形”强化,这是特异的MRI表现特征,环状强化提示炎症中央坏死。可向蝶鞍上区扩展并压迫视交叉[6-7],扩展至下丘脑的“舌状”强化是淋巴细胞性垂体炎和肉芽肿垂体炎的特征性MRI征象。本病需结合临床表现,MRI表现不易与垂体瘤鉴别。

鞍区增殖性炎症少见,本组病例鞍区增殖性炎症2例,在T1WI 上呈不均匀低信号,在 T2WI上呈不均匀高信号,不均质强化,范围非常广泛,斜坡骨质破坏明显。

垂体脓肿的发病率不足1%,多无明显感染征象,头痛、视觉障碍,以内分泌异常最为常见,常规血液检查,WBC 可以不高。MRI多示蝶鞍扩大及骨质破坏,垂体增大,在T1WI 上呈略低或等信号,在 T2WI上呈高信号,增强扫描脓肿壁明显强化,DWI显示病灶弥散受限。鉴别诊断主要是垂体瘤、颅咽管瘤及Rathke’s囊肿。

综上所述,鞍区不同类型的非肿瘤性病变有其不同的好发部位、好发年龄以及临床症状,MRI的多参数、多方位成像能够显示鞍区不同类型的非肿瘤性病变的影像学特征,对鞍区非肿瘤性病变的诊断与鉴别诊断具有重要临床价值。充分认识鞍区的非肿瘤性病变的影像学特征并密切结合有关临床资料,进行全面综合分析,可以进一步提高对鞍区的非肿瘤性病变定性诊断的准确率。

[1] 许乙凯.磁共振造影剂及临床应用[M].北京:人民卫生出版社,2003:148-149.

[2] Love J,Kernohan J.Dermoid and epidermoid tumor (cholesteatomas) of central nervous system[J].JAMA 1986,107:1876-1883.

[3] Gormley W,tomecek K,Quereshi N,et al.Craniocerebral epidermoid and dermoid tumors:A review of 32 cases[J].Acta neurochir(Wien),1994,128:1115-1121.

[4] Abramson RC, Morawetz RB, Schlitt M. Multiple complications from an intraranial epidermoid cyst: Case reported and literature review[J]. Neurosurgery, 1989, 24:574.

[5] 高勇安,张念察.临床颅底影像学[M]. 北京:科学技术出版社,2007,315-321.

[6] Tamiya A,Saeki N,Kubota M,et al. Unusual MRI findings in lymphocytic hypophysitis with central diabetes insipidus[J]. Neuroradiology,1999,41:899-900.

[7] Ahmadi J, Meyers GS, Segall HD, et al. Lymphocytic adenohypophysitis:contrast-enhanced MRI imaging in five cases[J]. Radiology, 1995,195:30-34.