再谈要重视对新的语言事实的挖掘*

陆俭明

(北京大学中国语言学研究中心、中文系,北京100871)

提 要 我们要继承陈望道先生研究上的探索创新精神,其中就包括望老所说“研究修辞要注意新的修辞现象”、“要搜集新材料”,这也就是要重视新的语言事实的挖掘。挖掘语言事实一般出于三种需要——或是为了证实,或是为了证伪,或是为了探究有意思的语言现象。文章举实例说明在运用和挖掘语言事实时要注意三点:一是不要炒冷饭,要尽量运用新的语言事实;二是要注意挖掘和运用很有说服力的语言事实;三是要注意挖掘和发现有价值的语言事实,包括前人从未注意到的语言现象、隐性的语言事实、最简单和最带有普遍性的语言现象以及有特殊语法价值的词语。

一、引 言

陈望道先生是我们前辈学者中的学术大家之一,他在汉语修辞学、汉语语法学等多个语言学分支学科中都有奠基性的研究成果,特别是在修辞研究中,望老可谓是我国现代修辞学之父,其研究特点是富有探索和创新精神。

望老生前在谈到修辞研究也好,语法研究也好,都一再提醒我们“要搜集新材料”。望老指出:“学问是从实际来的,实际情况是复杂的、变动的。”“要搜集新材料,要有新的概括,最好不要‘炒冷饭’。”(陈望道2011:378)望老又说:“研究修辞要注意新的修辞现象。”(陈望道2011:376)“我们的憧憬原本不是在守成,而是在创新。……总之,不当注意空谈,而当注意实际;不当偏重过去,而当偏重将来;不当单看固定,而当留心进展。”(陈望道2001:255-256)望老的研究充满了这种探索和创新的精神。

我们要继承望老研究上的这种探索、创新精神,其中就包括望老所说“研究修辞要注意新的修辞现象”、“要搜集新材料”,这也就是要重视对新的语言事实的挖掘。

大家知道,语言研究的目的有五:

目的之一,将语言的共时状况与历史发展状况研究、分析、描写清楚,以解决好“是什么”的问题。

目的之二,对种种语言现象,做出尽可能合理、科学的解释,以解决好“为什么”的问题。

目的之三,探索人类语言的共性和各个语言的个性特点。语言共性是语言科学研究力图逐渐接近、希望能最终达到的目标,以利于更好认识语言的个性特点。(王洪君1994)

目的之四,加深对语言本质的认识,构建并逐步完善语言学及其各个分支学科的理论架构和体系。

目的之五,为语言应用服务。

就上面所谈的语言研究目的看,语言研究实际包括两大部分内容:一是语言的本体研究,包括语言共时研究、语言历时研究和语言理论研究;二是语言的应用研究。无论是语言的本体研究还是语言的应用研究,要推进,要发展,都离不开两样东西,一是新的语言事实的挖掘与发现,二是语言理论的不断升华、更新与发展。这二者起着互相推进的作用。

关于挖掘语言事实的重要性,无需在此赘言,而“新的语言事实的挖掘和发现,对于汉语研究的突破与发展来说,带有根基性的意义”,对现行理论研究会起极大的推动作用。(陆俭明2007a)具体说来,在语言研究中,注意挖掘与发现新的语言事实,或是为了证实,或是为了证伪,或是为了探究所遇到的问题或有意思的语言现象。无论属于哪一方面,都要有心、用心地去发现有价值的、具有说服力的语言事实。

二、挖掘语言事实出于三方面需要

挖掘和有心、用心地去发现新的语言事实一般出于以下三方面的需要,下面不妨以实例来加以说明。

1.为了证实

所谓证实是以事实和一定的理论原则来证明某种正面的观点与假设。

例如,对于当代谈得比较多的构式(construction)问题,刘大为(2010)有自己的独到想法,提出了“修辞构式”这一新概念,并认为语法构式由修辞构式而来,修辞构式到语法构式是个连续统。为证实他的观点和他的假设,他挖掘了许多有说服力的语言事实。不妨看其中的一例:

(1)游船票他可以代买,但是上船剪票时不能代剪,只能让检票员把你们一个个剪进去。

“剪”按其本身意义①,只能有“剪去”、“剪下来”等说法,“剪进去”就是一种新的修辞现象,就是一种修辞构式,其构式义是“通过剪票允许人进入某场所”。但检票的方式可以有多种,可以剪,也可以撕、可以钩、可以刷……这种修辞构式一旦使用开来,那当然也就可以说“把你们一个个撕进去”、“把你们一个个钩进去”、“把你们一个个刷进去”等等,从而就由具有临时性的修辞构式演变为语法构式,形成一种新的动趋式。(刘大为2010)这也就应了功能语言学派“用法先于语法”之说,汉语中类似的现象多的是。

再如,汉语的“和”与英语的with都有引出表示伴随者的语法意义与用法,这可以说是它们的共性;但是汉语的“和”跟英语的with有明显差异——汉语的“和”作为介词时,只起引介伴随者与事的作用,没有其它作用,但“和”又可以是连词,表示并列关系;英语的with呢?没有表示并列的连词用法,但with作为介词,除了引介伴随者与事外,还可以引介工具、方式、原因等。例如:

(2)I cut the potatoes with a knife.(我用刀切了这些土豆。)

【引出工具】

(3)She greeted us with smiles.(她用微笑欢迎我们。)

【引出方式】

(4)I tremble with fear always.(我总是因为害怕而发抖。)

【引出原因】

这样看来,汉语的“和”与英语的with似乎毫无可比性。但有学者认为,二者的差异可能具有语言类型学的意义。为了证实这一想法,有学者就去考察世界上众多的语言,调查有关语言事实,结果发现,仫佬语、黎语、布努语、拉珈语、壮语、拉基语、苗语以及西非的Awutu语和Benue-Kwa语等,属于汉语类型;德语、法语、丹麦语、挪威语、西班牙语、爱沙尼亚语、Quechua语、Flemish语、Hausa语、Fon语、Ewe语、Yoluba语、Ga语等,属于英语类型;从而证实了上面的想法。而且,还进一步解释了造成这种差异的原因——由词序不同造成的——如果该语言其介词短语/前置词短语在句中位于主语之后、谓语动词之前,引介伴随者的介词/前置词的语法化路径就如汉语一般;如果该语言其介词短语/前置词短语在句中位于句末,引介伴随者的介词/前置词的语法化路径就如英语一般。(详见吴福祥2003)

2.为了证伪

所谓证伪是以事实和一定的理论原则来证明某种观点与想法之错误。下面举个实例——“像X似的”的切分问题。

“像X似的”(如“像木头似的”)应切分为A还是B:

A.像/X似的 如:像/木头似的B.像X/似的 如:像木头/似的

陆俭明(1982)通过与其它句法格式“跟……一样”的比较分析,确认取A切分比较合理。即:A.像/X似的:像/木头似的

邢福义(1987)认为A切分是不可取的切分,应取B切分:

B.像X/似的:像木头/似的

邢福义先生为了证明陆俭明(1982)切分法之伪,挖掘出了这样的语言事实:

这是颇有说服力的语言事实。为什么?因为所有讲现代汉语语法的论著凡谈到数词“一”的省略都说,当“一+量词+名词”处于宾语位置而且并不要强调数量时,“一”可以省略。根据这一大家公认的“一”的省略规则,显然“像一个猪似的”应取B切分。即:

(6)像一个猪/似的

按(6)切分,即按B切分,“一个猪”作“像”的宾语,“一”可省略,从而才有可能出现“像个猪/似的”那样的说法。

然而我总觉得我先前的论证还是比较严密的。但我要推翻邢福义(1987)的说法,即要去证明邢福义(1987)说法之伪,我得挖掘出有说服力的语言事实。结果真还发现了。请看:

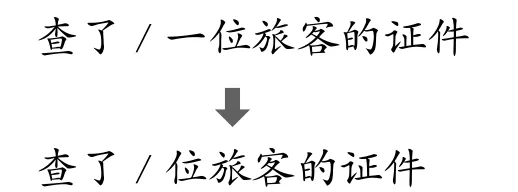

(7)他例行公事似的查了位旅客的证件,突然发现那证件上的照片跟通缉令上的照片是那样的相像,不由得抬头注视着那位旅客。(报)

(8)今天不知怎么的,心里慌慌的,做什么事都定不下心来,刚拿起新来的《文艺报》,看了篇书评的开头,就又放下了……(刊)

例(7)中的“查了位旅客的证件”该作如下分析:

同理,例(8)的“看了篇书评的开头”该分析为:

这样的例子很多,又如:

以上实例中的“一+量词+名词”都不直接处于宾语位置②而“一”也可以省略,由此说明邢福义(1987)的实例不足以驳倒陆俭明(1982)的切分意见。同时,例(7)-(10)语言事实的发现,将帮助修改现代汉语里“一”的省略规则。

3.为了探究有意思的语言现象

所谓探究有意思的语言现象包括正反两方面情况:正面的情况是发现这些语言现象;反面的情况是分析对这些现象的解释中存在的问题。下面各举一例,实例一是正面的情况,实例二是反面的情况:

【实例一】名量词“位”的用法

(11)问:“请问几位?”

答:“我们五位。”

按辞书和语法论著关于量词“位”的用法说明——量词,用于人,含敬意——那量词“位”不能用于第一人称,如我们不能说“*我们三位都是上海人”。现在怎么用于第一人称了?怎样解释这现象?为了探究这个问题,就得进一步去寻找语言事实。关于这个问题,我已有详尽论说,请参看陆俭明(2007b)。

【实例二】关于顶针的使用

对于辞格顶针,一般都从哲学基础、审美需求及游戏娱乐三方面去加以探讨。谈到顶针的哲学基础,一般认为,它能反映事物的因果连锁关系,因而能环环相扣,促使语言结构严密或者说能为事物之间的上承下递紧密联系服务,使话语通顺流畅。顶针在任何场合都能起这样的表达作用、有这样的表达效果吗?屈承熹(2010)觉得需要探索,他为了探究此问题,举了两个例子——

一是引了清代万树的一首词:

(12)一笑它蝉窟,窟中有谁来到?到晚阵风凉,凉逼霓裳老。老桂如相隐,隐含知多少?少人间良会巧,巧缘佳景,景物同清照。(清·万树《谢池春慢》)

屈先生指出,这首词虽句句顶针,可是并不能发挥“因果连锁”、“上承下递”的作用。这为什么?屈先生在文中做了很好的解释。

二是引了王惠玲、黄锦章2004年主编出版的《商务汉语金桥——中级阅读》(上)教材里所选文章的一段话:

(13)她说春节收了很多压岁钱1,Ø1加上父母这学期给的生活费2,Ø1Ø2加在一起有8000元,所以回校就和朋友一起逛街买东西了。

屈先生指出,这段话没有用顶针,用的是零形回指;如果改用顶针,会怎么样呢?请看:

(13')她说春节收了很多压岁钱,压岁钱加上父母这学期给的生活费,压岁钱和生活费加在一起有8000元,所以回校就和朋友一起逛街买东西了。

屈先生指出,如果采用顶针辞格,表达上好像是环环相扣了,但句间话语的通顺流畅却成了问题。

可见,是否使用顶针,不能单就顶针本身看,还得考虑用于顶针的具体词语的使用状况和篇章结构之修辞效果。(屈承熹2010)

三、要注意挖掘有价值的语言事实

有意识地去挖掘语言事实,特别要注意挖掘和发现有价值的语言事实。什么是有价值的语言事实呢?这可分为以下四种类型。

1)类型Ⅰ:前人从未谈及的语言现象例如:

(14)出席这届世运会的有53个国家、78个体育代表队、543名男女运动员。

上面这个句子里的“53个国家、78个体育代表队、543名男女运动员”,是目前未见有人谈及的语言现象。

2)类型Ⅱ:隐性的语言事实

什么是隐性的语言事实呢?在科学上,有时所举的事实表面看是这样,实际并非如此。这是由于习惯性的理论观点使然。如天文学,在中世纪的欧洲,普遍持“地球中心”说。依据的事实是“太阳天天从东边升起,从西边落下去,这表明太阳是围着地球转的”。后来证明,并非太阳围着地球转,而是地球围着太阳转,至于太阳天天从东边升起,从西边落下去这一现象,是由地球本身自转造成的。语言学中也会有类似情况。

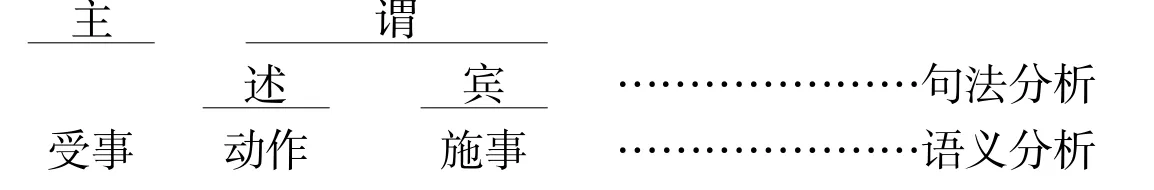

由于我们在语言研究中往往习惯于某种理论方法,于是面对各种实际可能不同的语言现象只习惯于用自己熟悉的理论方法去分析、去处理,结果就会失之偏颇。譬如目前不少学者都习惯于句法上“主-谓-宾”、语义上“施-动-受”的分析思路,从这样的思路出发,对下面的句子若按照传统的句子成分分析法,就会做这样的分析:

或分析为:

而按层次分析法,则是这样分析的:

(15')一锅饭 吃了 十个人

但是,这两种分析都无助于对这个句子意思的解读。事实上,这是一种表示容纳量与被容纳量之间数量关系的句法格式。再请看下面一个例子:

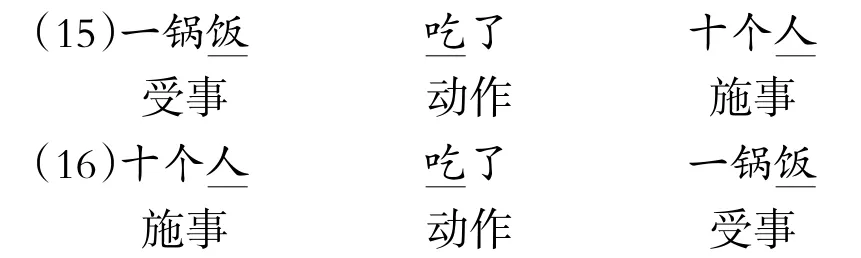

(16)十个人 吃了 一锅饭

例(15)与例(16)按传统的分析方法,内部语义关系会被认为不相同,即:

其实,它们内部的语义关系是一致的,都是:

容纳量—容纳方式③—被容纳量

这从它们的能性否定式看得更清楚:

(17)一锅饭 吃不了 十个人。(18)十个人 吃不了 一锅饭。

例(17)、(18)都表示——

X量—不能容纳—Y量

X量是指动词前那数量成分所表示的数量,Y量是指动词后那数量成分所表示的数量。

值得注意的是,这并非只此一例,有一系列的同类句子。请看:

(19)a十个人吃了/吃不了一锅饭。

b一锅饭吃了/吃不了十个人。

c一个人坐了/坐不了两个位置。

d一个座位坐了/坐不了三个人。

e一天写了/写不了五十个字。

f五十个字写了/写不了一天。

g一天走了/走不了二十里地。

h二十里地走了/走不了一天。

…………

按传统的观念来分析,这些句子内部的语义关系各不相同;而事实上在这类句式中,其内部语义配置都是“容纳量—容纳方式—被容纳量”。所表示的语法意义都是:

X量—容纳了/不能容纳—Y量

上述对“一锅饭吃了/吃不了十个人”和“十个人吃了/吃不了一锅饭”内部语义结构关系的新认识,实际就是发现了一种隐性的语言事实。有人可能要问:难道“人”和“吃”之间没有“施-动”语义关系?难道“吃”和“饭”之间没有“动-受”语义关系?当然有,但那只是一种潜在的关系,在这类句式中凸显的并非这种语义关系,而是“容纳量—容纳方式—被容纳量”这样的语义关系。(参看陆俭明2010,2012)

3)类型Ⅲ:最简单和最带有普遍性的语言现象

从研究方法上来看,推进科学研究更需要运用演绎法。各种学科的科学体系可以说都是“从简单到复杂的推理系统”(陆丙甫2012)。在语言研究中去注意挖掘和发现最简单和最带有普遍性的语言现象有助于“从最简单、最普遍的基本现象为初始起点,通过推导得到一些语言结构的基本规律”(陆丙甫2012)。这里不妨举两个例子(转引自陆丙甫2012)。

【例一】关于三声变调

在上个世纪70年代乃至更早,大家对普通话三声加三声的变调问题进行过热烈的讨论。为什么会引起讨论呢?有留学生问:“好想你”、“很好演”,有人第一个字说成半上,第二个字说成阳平;有人则第一个字说成阳平,第二个字说成半上,这有规律没有?在上个世纪70年代一时三声连读变调成了讨论的热点。1989年上海师大吴为善教授,通过研究得出了获得学界普遍肯定的结论(吴为善1989):如果是“1+2”结构,最前面的上声字变为半上,中间的上声字变为阳平(如“好-雨伞”、“很-勇敢”、“有-影响”);如果是“2+1”结构,最前面的上声字变为阳平,中间的上声字变为半上(如“小米-酒”、“展览-馆”、“也许-有”)。

而中国社科院语言所博士生柯航(2007)则使用了更为简单、不受成分之间语法关系或语义关系影响因而更具普遍性的例子,那就是“5-99”、“55-9”。这是他利用了人类认知上习惯于将相同的东西组合在一起的认知趋向,从而进一步证实了吴为善教授的结论。“5-99”和“55-9”就是属于最简单、最具有普遍性的语言现象,或者说语言事实。

【例二】关于“2+3”节律及其自然音步

冯胜利教授(1998)在论证说明“2+3”节律及其自然音步时使用了音译词“加利-福尼亚”。这也是属于最简单、最具有普遍性的语言现象,因为音译词“加利-福尼亚”的节律与句法、语义都毫无关系。

4)类型Ⅳ:有特殊语法价值的词语

这些词语或能更好论证某种语言理论,或有助于更好解释某种语言现象。这里不妨举各一个汉语的例子和英语的例子。

【汉语例子】表追究疑问语气的“到底/究竟”

吴语苏州话里有“阿VP?”疑问句,前人早有描写和论述,但看法有分歧——赵元任(1928)、汪平(1984)认为吴语里的“阿VP?”疑问句是“是非问句”,其中的“阿”的功用相当于北京话里的疑问语气词“吗”;而朱德熙(1985)认为吴语里的“阿VP?”疑问句是“反复问句”(或称“正反问句”),“阿”是个表示反复问的副词。这样,吴语的“阿VP?”疑问句就存在一个不同归属的问题。

后来发现离苏州约40公里的东山话(也属于吴语)里带“阿”的疑问句可以有(甲)、(乙)、(丙)三小类:

(甲)(NP)阿 VP?

倷阿想看?(你想不想看?)

葛个房子阿好?(这房子好不好?)

(乙)(NP)阿 VP[laɁ22]?

倷阿想看 [laɁ22]?(你想看吗?)

葛个房子阿好 [laɁ22]?(这房子好吗?)

(丙)(NP)阿 VP[ȵieɁ22]?

倷阿想看 [ȵieɁ22]?(你想不想看呢?)

葛个房子阿好 [ȵieɁ22](这房子好不好呢?)

现代汉语口语里有个表追究性疑问语气的副词“到底”(书面语用“究竟”),它在语义指向上有一个特点,那就是它一定而且只能指向实在的疑问成分。譬如,在北京话里,“到底”不能用于是非问句,不管句末有没有疑问语气词“吗”,因为是非问句的语段成分里不含有实指的疑问成分;它只用于“非是非问句”,包括特指问句、选择问句和反复问句。例如:

(20)a*你到底去(吗)?

b*这桔子到底甜(吗)?

(21)a他们到底去哪儿(呢)?

b他们到底是去广州还是去深圳,还是去厦门(呢)?

c他们到底去不去广州(呢)?

现在来看老东山话的三小类“阿VP?”疑问句跟“到底”的共现情况:

“阿”疑问句类型 跟“到底”共现

(甲)(NP)阿 VP? +

(乙)(NP)阿 VP[laɁ22]? -

(丙)(NP)阿 VP[ȵieɁ22]? +

上述语言事实表明:(甲)类和(丙)类带“阿”疑问句里的“阿”是一个实指的疑问形式,可以认为这里的“阿”相当于北京话里的表示反复问的疑问形式;(乙)类带“阿”疑问句里的“阿”,则其作用相当于北京话里的疑问语气词“吗”。以上所说可列表如下:

表1:老东山话疑问句中“阿”的性质和功用

由此可见,对于吴语“阿VP?”疑问句里的“阿”既不能笼统地说都是相当于北京话里表是非问的“吗”,也不能笼统地说都相当于北京话里表反复问句的疑问形式。实际上有的相当于北京话的“吗”,有的相当于北京话里表反复问的疑问形式。而这一结论的获得靠的是表追究性疑问语气副词“到底”。“到底”就属于需要发掘的有特殊语法价值的词语。(参看陆俭明2007c)

【英语例子】wanna

Wanna,是英语里助动词want跟to连用时发生连读音变造成的。例如:

(22)a I want to go to school.(我想去学校。)

b I wanna go to school.(我想去学校。)

wanna的这一特性为生成语法学派所利用,用来解释、证明英语里疑问句定式动词前的Who或What确实是从后面位置上移上来的,而且在后面的格位上确实还留有语迹(trace)。请看:

(23)I want to go to school.(我想去学校。)

(24)I want John to go to school.(我要约翰去学校。)

如果把这两个句子变成疑问句,我们将看到:

例(26)want与to很明显是连在一起的,可是在这里不能连读成wanna。为什么?就因为John虽作为疑问对象用Who被提到句首了,但是在原位上还留下语迹t,即:

(26')Whojdo you want tjto go to school?(你要谁去学校?)

这语迹tj影响want与to发生连读音变。这证明who确实是按英语疑问句的规则是由want后那个名词语移往句首的,并且证明在原来的位置上确实还留有一个语迹,致使want跟to不能发生连读音变,不能说成wanna。

生成语法学派正是据此,建立了一条“疑问词痕迹定理”(Proper Binding):

疑问句句首的疑问代词必须约束句中某一个居于论元位置的成分;反之,居于论元位置的成分因造成疑问句而移位至句首,在原位留下的痕迹,必须受疑问代词约束。

英语里的wanna也是属于有特殊语法价值的词语。

我们就需要挖掘和发现类似汉语的“到底/究竟”和英语的wanna这样的有特殊语法价值的词语。

四、还需就语言事实的运用强调两点

最后还需就语言事实的运用强调两点:

第一点是,举例,如望老所教导的“不要‘炒冷饭’”。这不是说任何老例子都不能再重复引用,某些经典性的例子有时是非引不可的,如语法研究中的“咬死了猎人的狗”和“台上坐着主席团”等。但是,原则上尽可能不要老是引用有限的几个老例子。望老在谈论修辞研究时就批评过这种现象,强调“要搜集新材料”。最近,福建泉州师范大学谢英教授要我为她的新著《现代汉语表达格式研究》写序。我为他人写序的习惯是,在写序之前一定得先看书稿。谢英的书稿第五章“现代汉语表达格式运用的考察”里的第二节“部分表达格式例句的分析”也专门谈了要搜集、运用新材料的问题。书稿中有这么一段话:

长期以来,一些论著、教材在说明借代辞格时,总在沿袭老旧的例子(如“诸葛亮”、“红领巾”、“江山”等),而这些老旧的例子中本用作代体的词语随着社会、语言的发展其借代义都已具有了常规性,可以完全脱离语境而存在,不再有“临时性”、“偶发性”特点了,因而早在1973年的试用本《现代汉语词典》里就已有了借代义义项,即:“诸葛亮”一般用来指称足智多谋的人。“红领巾”指少先队员。“江山”多用来指国家和国家的政权。如今再用这样的例子就混淆了词义和辞格的区别。“不能混淆词义和辞格的区别”,这是很有见地的看法。谢英所指出的问题,虽然在她之前也已有学者提到过,但至今确实还普遍存在着。在这里我就需作自我检查。北京师范大学出版社今年(2012年)刚出版了我所主编的《现代汉语》,其修辞部分,在介绍比喻辞格时就举了类似“诸葛亮”、“红领巾”、“江山”那样性质的“明珠”、“空头支票”等老旧例子,就犯有谢英所指出的毛病。在看到她书稿之前,我就缺乏她这种认识,所以在统稿时没有注意到这一问题。因此看她的书稿不仅可以让我先睹为快,更是能让我先受教育。

第二点是,要运用很有说服力的语言事实。上面举到的例子所运用的语言事实都很有说服力,这里再举一个实例:关于“也”的语法意义。

先前,一般辞书或讲解现代汉语虚词的专著都认为,副词“也”除了表示“相同”或“同样”外,在不同的复句里能表示不同的语法意义,如在并列复句中表示并列关系,在递进复句里表示递进关系,在转折复句里表示转折关系等等。对此种说法,马真(1982)持怀疑态度。她在说明并列复句里的“也”并不是表示并列关系而仍是表示类同时,先后举了这样几组实例:

(27)a他吃了一个面包,我也吃了一个面包。

b他吃了一个面包,我吃了一个面包。

有没有“也”,例(27)a、b两句都是并列复句。a句与b句的差异只在于a句增添了“后者与前者类同”的意思。

(28)a他是教员,我是农民。b*他是教员,我也是农民。

(29)a妹妹在哭,弟弟在笑。b*妹妹在哭,弟弟也在笑。

例(28)a、(29)a虽是并列复句,但因前后无类同关系,其各自的后一分句决不能加进副词“也”。

(30)“你们考了多少分?”

“他只考了六十分,我只考了六十三分。”

(31)“你们考得好吗?”

“他只考了六十分,我也只考了六十三分。”

例(30)、(31)的答话部分,就基本内容看,所说的两种情况是一样的,但是因为例(30)只是问“考了多少分”,这个语境决定了答话无需强调二者的类同性,只要如实分别说出两个人的成绩就可以了,所以没有用“也”;而例(31)是问“考得好吗”,这个语境决定了答话需要强调二者的成绩都不怎么样——都考得不太好,所以得用表示类同的“也”,以强调二者的类同性。

可见,并列复句里用不用副词“也”,关键在于后者与前者有无类同关系,需要不需要强调类同性,而不是为了要表示并列关系。这些例子对否定所谓“也”在并列复句里“表示并列关系”之说很有说服力。

五、结 语

今天我只谈了语言事实的挖掘问题。在这里我必须说明的是,从科学研究的角度说,无论哪个学科,对事实的考察和挖掘当然都很重要,但这毕竟只是研究的基础,还未达到真正意义上的科学研究。真正意义上的科学研究在考察、挖掘所得的事实以及内在规律后,还必须对之做出科学的解释,进一步总结出具有解释力的原则,升华为理论,以便解释更多的事实,从而使学科得以自立,得以发展。苹果往地下掉,月亮圆缺会影响潮汐,星际间有神秘的引力,这些都是客观事实,注意到了不等于就是科学研究了。唯独牛顿对这些众多的事实进行了研究,升华为理论,提出了“牛顿定律”,引发了物理学的革命,极大地推进了物理学,使物理科学成为18世纪的显学。又如化学,虽然1870年俄国化学家门捷列夫就根据各化学元素原子量之大小发现了化学元素周期律,并制定了化学元素周期表,使化学成为有系统而且简易的科学,但一直得不到当时科学界的认可,当时科学界为物理学所主宰,他们将化学视为“巫术”。直到20世纪量子论(包括量子力学和量子化学)的诞生充分证实了化学的科学性,科学界才完全承认了它的科学地位。这些事例充分说明了理论的力量。

语言研究也是如此。因此,对语言事实的考察和描写固然重要,但它毕竟只是研究的基础,还必须在此基础上加强理论思考与探索,进一步从语言事实中总结出具有解释力的原则,并且升华为系统的理论,以解释更多的语言事实,不断推进语言科学的发展。

注 释

②例(7)、(8)是复杂的偏正结构“‘一’+ 量 + 名1+‘的’+ 名2”作宾语,其中的“‘一’+ 量 + 名1”是“名2”的定语;例(9)、(10)是小句作宾语,其中的“‘一’+ 量 + 名1”是小句的主语。

③严格说,其中也包含了能否容纳的关系。这一意见是《当代修辞学》编辑部提出来的,我认为这一意见可取。